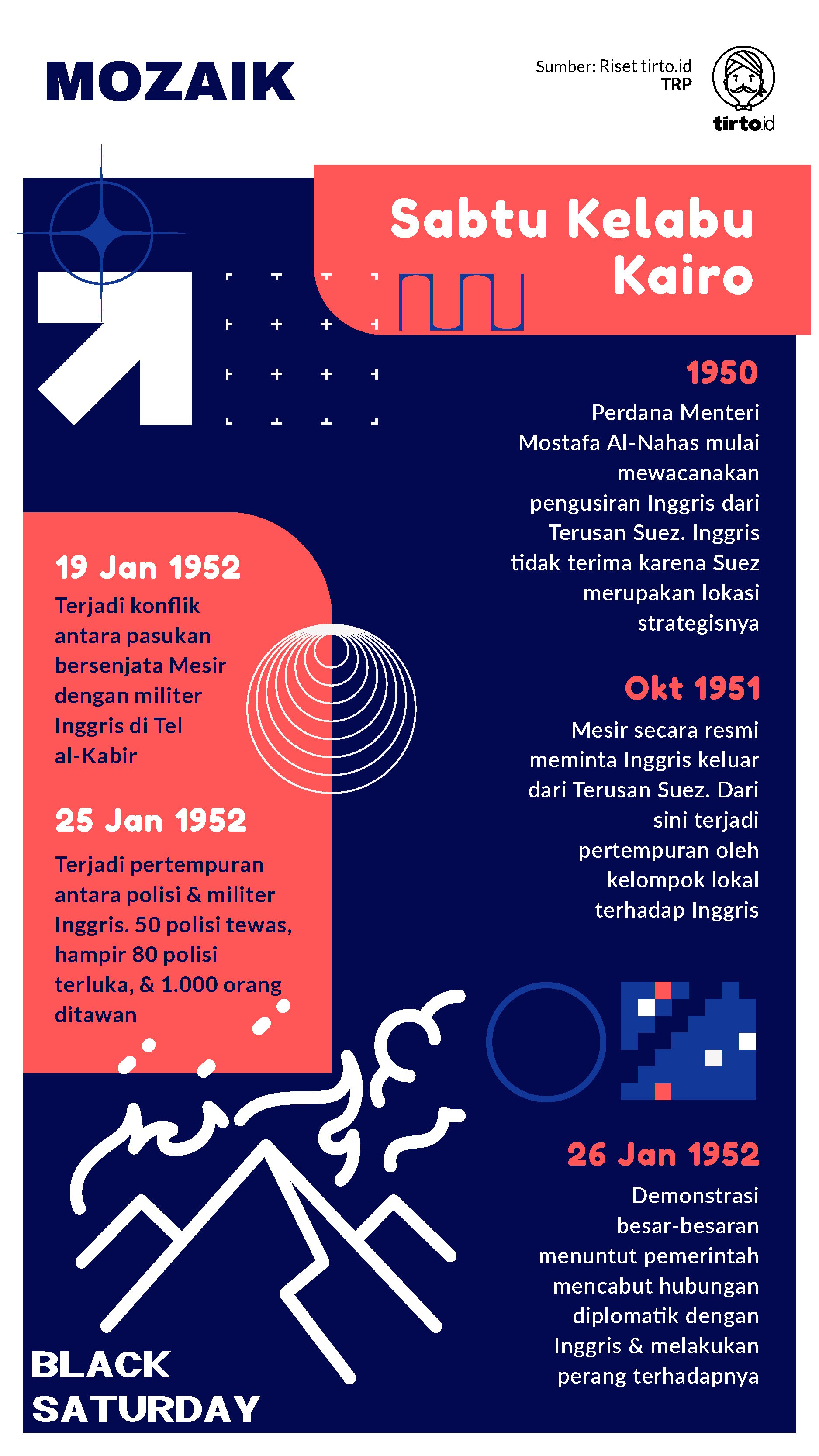

tirto.id - Memasuki tahun 1950, kuasa Inggris di Mesir mulai goyah. Perdana Menteri Mostafa Al-Nahas yang baru terpilih dalam pemilu mulai mewacanakan pencabutan Perjanjian Inggris-Mesir tahun 1936. Perjanjian ini menjadi dasar keberadaan militer Inggris di Terusan Suez selama puluhan tahun. Gagasan ini dilontarkan sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan nasionalisme Arab dan kemerdekaan Mesir seutuhnya tanpa bayang-bayang negeri Barat.

Hal ini disambut gembira oleh masyarakat Mesir. Sementara Inggris meradang, tidak terima jika militernya diusir. Bagi Inggris, Terusan Suez adalah lokasi strategis untuk mempertahankan kejayaan imperiumnya, baik secara politik maupun ekonomi.

Pada Oktober 1951, Mesir akhirnya membatalkan secara sepihak perjanjian tahun 1936 dan meminta Inggris untuk menarik ribuan tentaranya dari Terusan Suez. Inggris bergeming karena merasa perjanjian tersebut masih memberi legitimasi hukum atas kedudukannya. Sikap Inggris ini memantik amarah rakyat Mesir.

Ikhwanul Muslimin dan partai-partai kiri serta organisasi massa lainnya menyatukan diri untuk bersama-sama mengusir Inggris dengan kekuatan bersenjata. Taktiknya dengan melakukan serangan gerilya kepada barak-barak militer Inggris. Selain itu, puluhan ribu orang yang bekerja di perusahaan Inggris mengundurkan diri. Pegawai kereta api, petugas bea cukai, dan pegawai penerbangan menolak keberadaan warga negara Inggris. Situasi ini terus berjalan dan semakin memanas pada Januari 1952.

Sabtu, 19 Januari 1952, terjadi konflik antara pasukan bersenjata Mesir dengan militer Inggris di Tel al-Kabir yang merupakan lokasi gudang persenjataan Inggris terbesar di Timur Tengah. Dalam pertempuran selama 12 jam, sekitar 50-60 pasukan Mesir tewas. Inggris yang awalnya mengambil sikap bertahan dan akan menyerang jika diserang terlebih dahulu, pada akhirnya kehilangan kesabaran. Enam hari kemudian militer Inggris bergerak ke wilayah Mesir.

Pagi hari tanggal 25 Januari 1952, ratusan tentara dan puluhan tank berbendera Inggris merangsek kota Isma’iliya. Mereka mengepung markas kepolisian lalu meminta orang-orang di dalamnya untuk menyerahkan persenjataan dan segera keluar dari kota.

Para polisi berada di posisi dilematis. Mereka tidak dapat menyerah begitu saja karena berkaitan dengan harga diri negara. Tapi jika bertempur mereka kalah jumlah. Ketegangan ini akhirnya sampai di telinga para pejabat negara. Menteri Dalam Negeri Mesir, Fu’ad Sirag el-Din, memerintahkan untuk menolak permintaan Inggris dan meminta para aparat kepolisian untuk bertempur sampai peluru terakhir dan titik darah penghabisan.

Maka terjadilah baku tembak yang pemenangnya dapat ditebak sedari awal. Inggris dengan mudah mempecundangi lawannya. Tercatat 50 polisi tewas, hampir 80 polisi terluka, dan 1.000 orang ditawan. Kabar dari peristiwa berdarah yang terjadi selama kurang dari 24 jam ini akhirnya sampai di Kairo. Seluruh elemen masyarakat murka. Keesokan harinya salah satu peristiwa kelabu dalam sejarah modern Mesir dimulai.

Sejak pagi tanggal 26 Januari 1952, ribuan orang memenuhi jalanan Kairo. Menurut Selma Botman dalam Egypt From Independence to Revolution, 1919-1952 (1991), para pegawai, buruh, kaum intelektual, dan mahasiswa berhenti melakukan aktivitasnya untuk ikut dalam aksi protes terhadap keberadaan Inggris. Mereka berkumpul di halaman istana, menuntut pemerintah memutuskan hubungan dengan Inggris dan menyatakan perang. Saat itu tidak ada aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Para polisi justru ikut berdemonstrasi menuntut pengusiran Inggris yang telah membunuh 50 polisi Mesir.

Melansir Egypt Today, kala itu kabinet sebetulnya sepakat dengan suara para demonstran, tetapi tuntutan itu urung dilakukan karena Raja Farouk I (berkuasa 1936-1952) menolak. Alhasil, pusat aksi massa akhirnya berpindah ke depan istana raja. Kemudian selama beberapa jam terjadi pergolakan dan kerusuhan yang sangat besar.

Anne-Claire Keboeuf dalam “The Cairo Fire of 26 January 1952 and the Interpretations of History” (2005) melaporkan, massa yang sangat marah tidak bisa menahan emosi dan langsung menyerang segala yang berbau asing. Kerusuhan bermula di Casino Badi'a, Opera Square—tempat yang dipandang sebagai simbol Barat.

Sekelompok anak muda yang sempat cekcok dengan pengunjung kasino tiba-tiba menyerbu ke dalam gedung, membuang perabotan, menyiram dengan bensin, dan membakarnya. Api langsung membubung dan menghabisi tempat paling ikonis di Mesir kala itu. Selanjutnya, massa mengincar bioskop, bar, hotel, restoran, dan kafe di seantero Kairo. Mereka menjarah, merusak, dan membakarnya. Tercatat sejumlah orang asing tewas di dalam tempat-tempat tersebut. Kepulan asap tebal nan hitam langsung menghiasi langit Kairo.

Situasi sangat mencekam. Namun tak satupun pihak kepolisian yang turun tangan menghalau tindakan massa. Begitu juga para pemadam kebakaran yang tidak melaksanakan tugasnya. Akibatnya, huru-hara dan kobaran api semakin meluas. Bahkan, Norman Getsinger, petugas keamanan salah satu hotel di Kairo sebagaimana kesaksiannya kepada Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project, melihat sejumlah orang Inggris dibakar hidup-hidup.

Pemerintah mengumumkan keadaan darurat pada malam hari dan meminta militer melakukan tindakan tegas terhadap para demonstran. Namun lagi-lagi tidak semua tentara menuruti perintah tersebut. Mereka banyak yang bersimpati dan menolak menembaki perusuh.

Aksi demonstrasi akhirnya berdampak pada dinamika politik domestik. Juga menjadi katalisator kekesalan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa hari setelah situasi kondusif, Raja Farouk I membubarkan pemerintahan Mostafa Al-Nahas karena dinilai gagal dalam menjaga keamanan negara, sekaligus memulai penyelidikan untuk mencari dalang kerusuhan. Namun hingga kini, tokoh utama di balik peristiwa tragis itu masih tidak jelas. Meski demikian, menurut para ahli setidaknya ada dua versi dalang kerusuhan.

Pertama, hura-hara didalangi oleh anggota Partai Sosialis atas dukungan istana. Kedua, murni atas kemarahan para demonstran sebagai reaksi atas agresivitas Inggris di Suez.

Terlepas dari itu, peristiwa 26 Januari membuat situasi politik dalam Mesir negeri kacau. Raja kehilangan wibawa. Kabinet yang dibentuk atas persetujuan raja tidak berhasil mengakomodasi keinginan masyarakat. Kondisi runyam ini menjadi jalan bagi Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser untuk menggulingkan raja enam bulan kemudian, tepatnya pada 23 Juli 1952.

Penulis: Muhammad Fakhriansyah

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id