tirto.id - Negara, melalui aparat kepolisian, kembali menyita sejumlah buku yang dikaitkan dengan gelombang demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini. Tindakan ini memunculkan kembali ingatan kolektif bangsa terhadap praktik pembredelan dan penyitaan buku yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Sejumlah pihak menyayangkan langkah aparat yang dinilai mencerminkan ketakutan terhadap buku dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Di Kota Bandung, Polda Jawa Barat tidak hanya menetapkan sejumlah tersangka kericuhan demo di Gedung DPRD Jawa Barat, tetapi juga mengamankan berbagai buku bacaan yang diyakini menjadi rujukan dalam aksi-aksi anarkis yang dianggap jadi referensi kelompok anarkistis di demo tersebut.

Pada konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa (16/9/2025), polisi mengumumkan sejumlah buku yang disita, mulai dari Novel Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer hingga sejumlah judul lainnya seperti Estetika Anarkis, Why I Am Anarchist, dan Sastra dan Anarkisme turut diamankan menjadi barang bukti.

Dilansir dari DetikJabar, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa buku-buku yang disita dalam kasus kericuhan di Bandung berperan besar dalam membentuk pola pikir para pelaku. Ia menyatakan bahwa paham anarko dan anarkisme yang dianut para tersangka terinspirasi dari isi buku-buku tersebut.

Hendra juga menambahkan bahwa buku-buku itu bukan sekadar bacaan biasa. Menurutnya, buku-buku tersebut telah memantik ideologi antikemapanan yang mencerminkan bentuk kekecewaan para pelaku, dan menjadi pemicu terjadinya kerusuhan.

"Yang pasti, paham dari anarko dan anarkisme ini terinspirasi dari paham-paham tersebut. Pemahaman ideologi itu dari buku ke buku, dari buku yang dia baca," ujar Hendra kepada DetikJabar, Rabu (17/9/2025).

Penyitaan buku sebagai barang bukti juga terjadi dalam kasus yang menjerat Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, di awal September, yang belum lama ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian menyita sejumlah buku dari dua lokasi berbeda, yakni kantor Lokataru Foundation serta kediaman pribadi Delpedro.

Sejarah yang Berulang

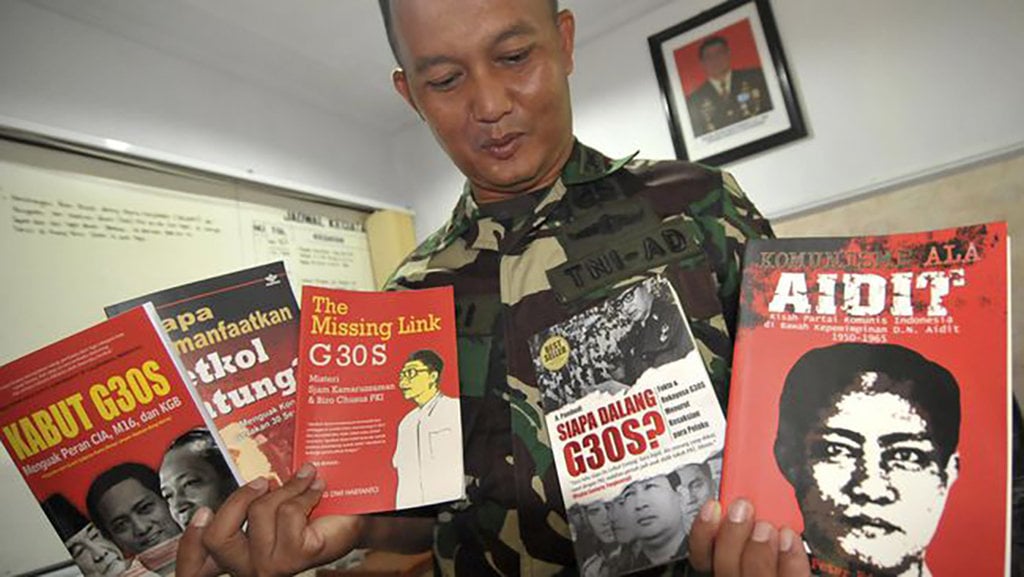

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, Agung Wicaksono, menyebut, secara historis, pelarangan dan penyitaan buku oleh negara bukan hal baru. Di Indonesia, pembatasan literatur sudah terjadi sejak masa kolonial hingga Orde Baru, terutama saat gagasan tertentu dianggap mengancam legitimasi kekuasaan.

“Fenomena ini sejalan dengan teori authoritarian resilience, di mana negara berupaya mengendalikan wacana publik untuk mempertahankan otoritasnya. Hal serupa juga tampak di negara lain, ketika ide dianggap mampu mendorong kritik atau resistensi terhadap penguasa,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (18/9/2025).

Agung menambahkan, dalam teori politik, buku bisa dipandang sebagai symbolic capital, seperti teori Pierre Bourdieu, karena membawa gagasan yang berpotensi memengaruhi kesadaran publik. Symbolic capital adalah rasa hormat, prestise, atau pengakuan yang memberi seseorang pengaruh atau keuntungan dalam masyarakat.

Ketika buku dijadikan barang bukti, hal itu menunjukkan adanya pandangan bahwa ide dapat berpengaruh sama kuatnya dengan tindakan nyata.

“Namun, jika mengacu pada konsep demokrasi deliberatif (Habermas), perbedaan ide idealnya ditanggapi dengan dialog dan pertukaran argumen, bukan melalui kriminalisasi atau pembatasan,” ujarnya.

Senada, analis sosio-politik dari Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni, menilai fenomena penyitaan buku oleh negara juga bukan merupakan hal yang baru. Menurutnya, ketakutan negara terhadap buku sudah berlangsung lama dan dapat ditelusuri sejak masa-masa perang besar dalam sejarah.

“Ini kan sebenarnya fenomena lama yang bahkan bisa kita lacak sejak perang-perang besar peradaban manusia. Buku itu adalah representasi pikiran, ia lebih berbahaya dari pedang dan pistol karena kemampuannya dalam menggerakkan massa,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (18/9/2025).

Meski demikian, Musfi menilai penyitaan buku merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpikir. Ia menyatakan bahwa tindakan semacam ini mencerminkan ketidaksiapan negara untuk terlibat dalam perdebatan ide dan wacana secara terbuka.

“Penyitaan buku adalah bentuk pengekangan pikiran. Ini menjadi tanda kalau negara tidak siap dengan pertarungan pikiran. Ketidaksiapan itu kemudian diekspresikan dengan penyitaan dan pelarangan buku tertentu,” tambahnya.

Bentuk Penyimpangan dalam Proses Penyelidikan

Menanggapi praktik penyitaan buku dalam beberapa kasus, termasuk peristiwa kerusuhan di Bandung dan penangkapan Delpedro Marhaen, Musfi menegaskan bahwa ketakutan aparat terhadap buku tidak lepas dari pola pendidikan yang tidak membiasakan mereka untuk melakukan pertarungan pikiran, melainkan dididik untuk mematuhi perintah.

“Sederhana saja, aparat penegak hukum kan tidak dididik untuk melakukan pertarungan pikiran, melainkan dididik untuk mematuhi perintah. Kita perlu bertanya, dari siapa perintah penyitaan buku tersebut? Dengan kata lain, ini sebenarnya bukan ekspresi aparat, melainkan bentuk perintah kekuasaan yang tidak siap dengan pertarungan pikiran,” ujarnya.

Terpisah, peneliti hukum dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhamad Saleh, menilai penyitaan sejumlah buku menjadi barang bukti menunjukkan bahwa dugaan yang dibangun aparat terhadap para aktivis sebenarnya sangat lemah. Ia menyebut sejak awal kepolisian kesulitan membuktikan dugaan tindak pidana terhadap para aktivis dalam kasus kerusuhan.

Senada dengan Saleh, Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai bahwa penyitaan buku dalam proses hukum terhadap aktivis merupakan bentuk penyimpangan atau kelalaian dalam proses penyidikan. Menurutnya, penyimpangan ini terjadi karena kepolisian tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mengarah pada tindak pidana, sehingga justru terkesan mencari-cari pasal yang bisa dikenakan.

“Dan dalam unsur pidana, buku itu tidak bisa menjadi alat tindak pidana. Apa unsur buku sehingga menjadi alat sumber bukti dalam pidana? Dalam tindak pidana, bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk. Itu bukti-bukti gitu loh,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (18/9/2025).

Isnur melihat ada upaya menggiring bahwa kelompok yang berideologi lah yang kemudian menjadi penyebab kejahatan. Hal ini sama seperti stigma yang diberikan dulu kepada teman-teman kiri.

“Teman-teman kiri yang kemudian yang diberantas adalah bukunya. Jadi inilah cara-cara ciri-ciri pendekatan hukum ala otoritarian yang takut dengan ide, yang takut dengan karya tulis, yang takut dengan buku,” ujarnya.

Isnur melihat ada ketakutan yang luar biasa di aparat dan salah menyambungkan antara bacaan dengan tindak pidana.

Risiko Kemunduran Demokrasi

Jika praktik penyitaan buku semacam ini terus berlangsung, Saleh dari CELIOS memperingatkan bahwa Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi yang cukup signifikan. Karena itu, Saleh mendesak agar kepolisian berhenti melakukan penggeledahan dan mengumpulkan barang bukti yang tidak relevan dengan dugaan tindak pidana.

“Oleh karena itu sebenarnya kepolisian harusnya berhenti untuk mencari-cari kesalahan dan mengumpulkan dan melakukan penggeledahan terhadap alat bukti dan barang bukti yang tidak relevan dengan perbuatan pidana yang disangkakan,” ujar Saleh.

Sementara itu, Musfi dari Helios menyebut dampak jangka panjang dari situasi ini dapat dilihat dari pengalaman masa Orde Baru, ketika terjadi pelarangan secara masif terhadap berbagai buku. Alih-alih meredam gejolak, tindakan represif tersebut justru memicu gelombang demonstrasi besar yang pada akhirnya menjatuhkan rezim Orde Baru itu sendiri.

“Risiko dapat kita lihat pada Orde Baru. Waktu itu terjadi pelarangan masif terhadap berbagai buku. Kemudian, apa yang terjadi? Pelarangan itu berakhir pada ledakan demonstrasi yang akhirnya menjatuhkan pemerintahan Orde Baru itu sendiri,” ujarnya.

Ia menilai bahwa pemerintah saat ini tampaknya tidak belajar dari sejarah tersebut, meskipun terdapat dua teori penting yang menjelaskan mengapa tekanan dan pelarangan justru berdampak kontraproduktif. Pertama, Streisand Effect, yakni fenomena ketika upaya penyensoran atau pelarangan justru meningkatkan rasa ingin tahu publik, sehingga materi yang disensor menjadi lebih tersebar luas.

“Kedua adalah teori tekanan dalam fisika. Ini sama seperti memasak air dalam teko. Kalau air terus dipanaskan, ada titik itu akan meledak. Ini sama dengan di masyarakat, jika masyarakat terus ditekan, lama-lama tekanan itu akan menumpuk menjadi ledakan demonstrasi,” pungkasnya.

Penulis: Alfitra Akbar

Editor: Farida Susanty

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id