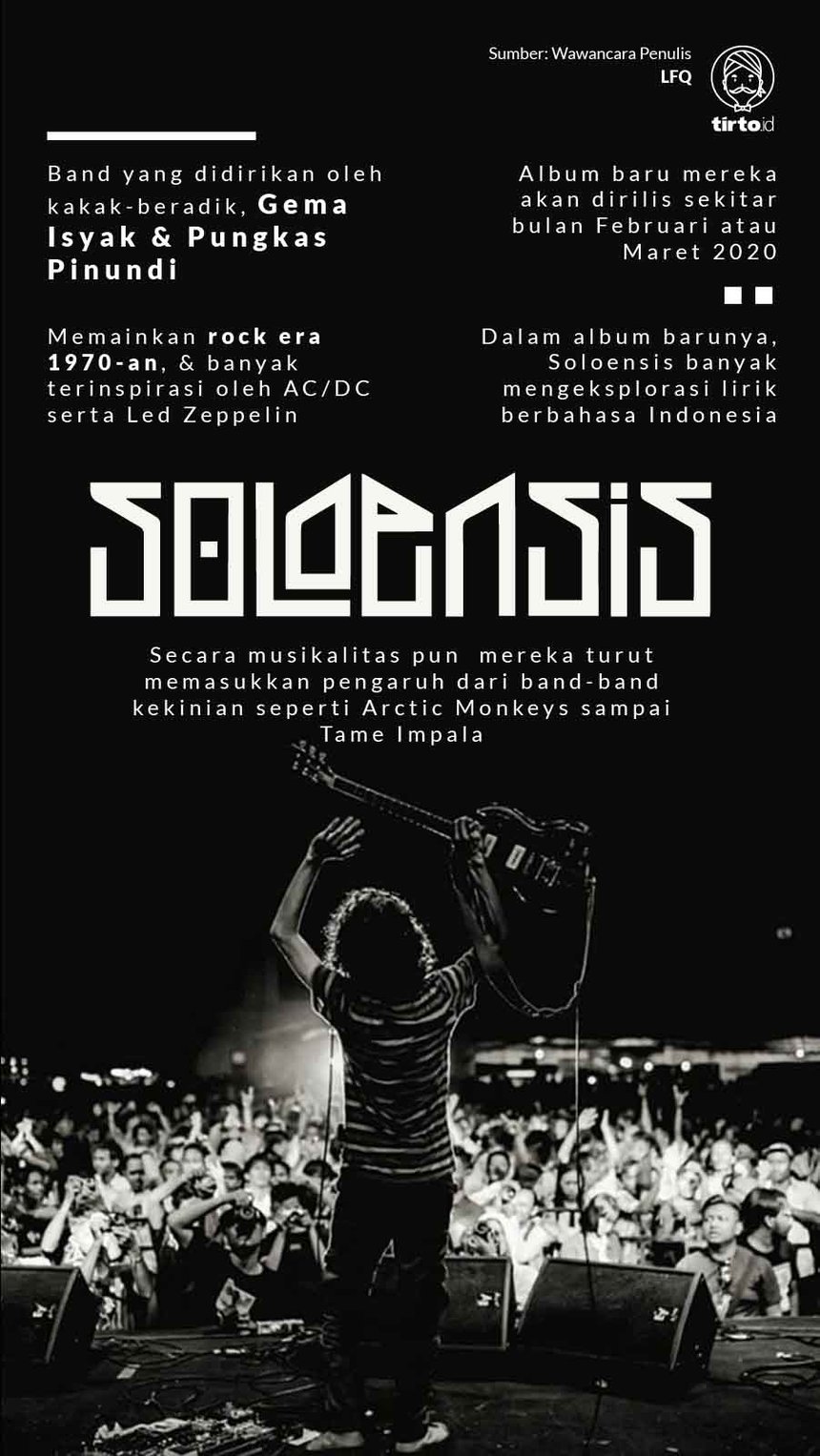

tirto.id - Soloensis adalah kesepakatan suci yang lahir dari tangan sepasang saudara bernama Gema Isyak dan Pungkas Pinundi. Keduanya hendak melampiaskan hasrat bersenang-senang serta berbagi keliaran di altar pemujaan yang sama: wujud kecintaan terhadap rock.

Perkenalan Gema dan Pungkas dengan musik sudah terjalin sejak usia belia, tatkala orang tua mereka memperdengarkan balada-balada The Beatles. Sejak itu, antusiasme mereka tumbuh dan dengan serta merta menjadikan musik sebagai jalan hidup yang mesti dirayakan.

Pada 2008, keputusan penting mereka ambil: mendirikan sebuah band. Dalam fase ini, mereka lebih banyak membawakan lagu-lagu band lain, terutama eksponen rock 1970-an macam Led Zeppelin hingga AC/DC.

“Kita main di acara festival band dan unjuk kemampuan [dengan lagu-lagu rock] di situ,” terang Gema, saat dihubungi Tirto via telepon, pada awal Januari 2020 lalu. “Kebetulan era itu eranya pensi [di sekolah-sekolah SMA].”

Setelah berkutat dengan membawakan ulang lagu band-band lain, Soloensis mulai fokus membikin produk sendiri. Inspirasinya dapat didedah dalam dua dimensi. Secara lirik, mereka berkiblat pada Koes Plus. Sedangkan dari aspek musikalitas, Led Zeppelin dipilih sebagai referensi.

Enam tahun selepas berdiri, anak pertama Soloensis lahir dalam album bertajuk Self Titled. Ada enam lagu utama—dengan dua track tambahan—yang termaktub di album dengan sampul bergambar masing-masing personel bertelanjang dada ini. Keseluruhan lagu punya benang merah yang serupa: riff gitar bertenaga, tempo yang cepat, serta melodi-melodi tajam lagi memikat.

Mendengarkan materi Self Titled boleh jadi seperti bernostalgia dengan High Voltage garapan AC/DC yang dirilis pada 1976. Gema menjadikan dirinya sebagai manifestasi dari Angus Young yang memainkan perannya dengan begitu baik. Ia jadi patron, penentu kreasi, sekaligus sosok sentral dalam setiap nada, harmoni, sampai melodi yang dilahirkan Soloensis.

Gambaran terbaiknya dapat disimak lewat nomor “Kid’s Words When They Taste Smoke” dan “Process.” Dua komposisi tersebut disusun secara rapi serta memiliki resonansi perlawanan yang lantang. Saya bisa membayangkan betapa meluapnya energi yang tersalurkan ketika sepasang lagu ini dimainkan secara live.

Orang-orang berkerumun, membentuk circle pit yang liar, dan berteriak penuh kegirangan untuk menyambut hari esok yang tak pernah pasti.

Komitmen dan Penebusan

Kendati disambut secara hangat oleh audiens, Gema mengaku bahwa album Self Titled masih meninggalkan lubang yang membuat dirinya tak sepenuhnya puas.

“Secara rekaman, dalam artian teknis, album pertama itu bisa dibilang belum proper,” ucapnya. “Ada bagian yang seperti, ‘Wah, seharusnya enggak begini, nih.’”

Kekurangan itu mendorong Gema dan personel lain bertekad untuk menebusnya di album kedua. Soloensis tak ingin ada lagi celah sedikit pun yang membikin kreasi terdengar tak maksimal.

Tapi, upaya penebusan tersebut tak berjalan mudah. Soloensis harus menghadapi kenyataan bahwa mereka seringkali dilanda bongkar pasang personel yang, seturut keterangan Gema, terjadi lebih dari dua kali. Situasi ini, tak dapat dipungkiri, sedikit-banyak berdampak dalam proses kreatif yang tengah ditempuh.

Namun, komitmen untuk menghasilkan musik—atau album—yang bernas nyatanya meluruhkan segala rintangan yang ada. Ketika formasi band dianggap telah kokoh, dengan hadirnya Alvi Rukmana (gitar) dan Faisal Ardhi (drum), Soloensis menginjak pedalnya dengan kencang.

Proses kreatif Soloensis dibagi dalam dua tahap. Pertama, penulisan lirik dan tema lagu dipegang oleh Gema. Selanjutnya, saat lirik sudah berhasil dirumuskan, proses aransemen musik akan dikerjakan secara kolektif. Gema menerangkan bahwa metode semacam ini membuka berbagai munculnya kemungkinan kreasi, alih-alih hanya bermuara pada satu pintu.

Dalam mempersiapkan album kedua, Soloensis tak sekadar menempuh kerja-kerja internal—brainstorming hingga rekaman. Di luar itu, mereka juga turut menjaring relasi dengan pihak lain. Untuk konteks ini, Soloensis kerap bertukar ide dengan frontman FSTVLST, kuartet rock alternatif asal Yogyakarta, Farid Stevy.

“Kami sering ke Jogja untuk ketemu Mas Farid, atau bisa juga sebaliknya: Mas Farid yang main ke Solo. Bagi kami, ia adalah mentor yang berperan dalam membantu menentukan ke mana arah kreasi [Soloensis] mesti dibawa,” ujar Gema.

Dan penantian itu akhirnya tiba. Pada akhir Februari 2020, album kedua Soloensis yang diberi judul Berlapis, dilepas ke permukaan.

Ada perbedaan cukup signifikan yang dapat dijumpai di album baru Soloensis. Secara lirik dan lagu, Soloensis tak lagi menggunakan bahasa Inggris, sesuatu yang cukup dominan memenuhi perbendaharaan kata di album Self Titled. Sementara dari segi musik, Soloensis tak hanya berpedoman pada anasir-anasir rock lawas. Mereka membuka diri terhadap pengaruh rock kiwari.

“Di album kedua, banyak mendengarkan Arctic Monkeys, The Strokes, sampai Tame Impala,” Gema bilang.

Inilah yang menjadikan Berlapis terdengar lebih kaya dengan beragam pengaruh. Soloensis memasukkan cukup banyak elemen yang dicomot dari musikalitas Interpol di era Antics (2004), The Black Keys semasa mengeluarkan El Camino (2011), sampai Arctic Monkeys di fase AM (2013).

Kendati melebur banyak warna, Soloensis tetap menjadikan rock dekade 1970-an sebagai pijakan utama. Walhasil, dari sini, mereka tak kehilangan identitas dan di saat bersamaan mampu membentuk senyawa baru yang bergizi.

Di nomor “Kalah Menang”, misalnya, permainan gitar Gema tak ubahnya deru pesawat tempur yang begitu agresif. Pukulan drum Ardhi terdengar dinamis di “Mabok Halusinasi”. Sedangkan “Nyalakan Rayakan” adalah ajakan berpesta yang tak mungkin dapat ditolak. Soloensis, pada akhirnya, mampu menciptakan aransemen serupa balada-balada milik Koes Plus di track “Youth II”, yang dibawakan bersama Asteriska dan Said Abdullah.

Penebusan mereka, sepertinya, berjalan dengan paripurna.

Wajah Ambisi Solo

Kualitas yang ditawarkan Soloensis turut melahirkan atensi tak sedikit dari kancah musik arus pinggir. Sejak album pertama dirilis, mereka memperoleh kesempatan untuk melebarkan jangkauan audiens, tak sekadar di lingkup Solo dan sekitarnya, melainkan sampai Jakarta.

Soloensis, ambil contoh, sempat diundang tampil di hajatan Thursday Noise besutan Jimi Multhazam, dedengkot Morfem dan The Upstairs; meramaikan Archipelago Festival edisi 2018; video manggung utuh di Sounds From The Corner; sampai memanaskan panggung Synchronize Festival.

Pencapaian apik Soloensis seperti meneruskan kiprah band cadas veteran Down For Life yang lebih dulu mengokupasi panggung-panggung nasional—bahkan hingga internasional.

Bagi Soloensis, pintu bermain di Jakarta merupakan peluang yang tak bisa dilewatkan. Dengan singgah ke Jakarta, itu artinya networking mereka bakal meluas dan cakupan pendengarnya pun bertambah.

“Meski sekarang adalah era internet, di mana proses bermusik lebih dimudahkan berkat kehadirannya, tapi, manggung di Jakarta itu adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutur Gema.

“Karena selain dapat menambah pertemanan, juga bisa jadi pembuktian bagi kami: ‘Ini, lho, band dari Solo itu juga bisa main bagus.’”

Kehadiran album baru tidak berarti menghentikan tapak kaki Soloensis dalam mewujudkan ambisi-ambisi yang belum tercapai. Gema menerangkan bahwa setelah ini Soloensis akan terus berpetualang, sembari tetap menjaga ekosistem musik kancah pinggir di Solo tetap menggeliat.

Menyaksikan perjalanan Soloensis, sekali lagi, membuktikan betapa mewahnya potensi band-band dari luar Jakarta. Mereka senantiasa memberi kejutan-kejutan menyenangkan yang membuat kita sadar semesta musik tak hanya bertumpu pada ibu kota.

Akan tetapi, yang penting dari itu, dua album yang dihasilkan Soloensis berhasil meyakinkan kita: rock tak pernah mati.

===============

Lingkar Skena merupakan laporan Tirto yang membahas mengenai band-band dari kancah independen yang berada di luar Jakarta. Laporan ini merupakan lanjutan dari laporan "Musik dan Kota" yang dirilis tahun lalu.

Editor: Eddward S Kennedy

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id