tirto.id - Baru-baru ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan separuh dari lahan nasional yang sudah bersertifikat terindikasi terlantar. Karenanya, lahan yang terlantar itu berpotensi dijadikan objek reforma agraria negara. Misalnya, untuk pembangunan pesantren, unit koperasi, serta organisasi masyarakat keagamaan.

Nusron menegaskan, pemanfaatan tanah yang diambil alih negara itu tetap harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW), serta dilakukan oleh penduduk setempat.

"Kalau untuk bangun pesantren, cari lahan yang zonasinya pemukiman atau industri. Kalau zonasinya pertanian atau perkebunan, bisa dimanfaatkan secara ekonomi lewat koperasi pesantren," kata Nusron di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

Mengacu regulasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, Nusron menilai negara bisa mengambil alih tanah bila tidak dimanfaatkan selama kurun waktu tertentu. Hak pengambilalihan, tak hanya terjadi untuk tanah bersertifikat hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB) saja.

Pengambilalihan bisa dilakukan negara terhadap tanah berstatus hak milik apabila berstatus terlantar/ditelantarkan.

“Manakala sejak dia disertifikatkan dalam waktu dua tahun tidak ada aktivitas ekonomi maupun aktivitas pembangunan apa-apa atau dalam arti tanah tersebut tidak didayagunakan kemanfaatannya, maka pemerintah wajib memberikan surat peringatan," jelas Nusron.

Jika melihat data Kementerian ATR/BPN, dari 55,9 juta hektar bidang tanah bersertifikat, sebanyak 1,4 juta hektar belum terpetakan atau tidak dimanfaatkan secara produktif. Temuan ini merupakan hasil evaluasi reforma agraria nasional terhadap lahan-lahan yang bersertifikat namun belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Nusron juga mengatakan, saat ini, kementeriannya tengah memetakan lahan-lahan lain yang belum terdaftar, termasuk 14,4 juta hektar tanah yang belum bersertifikat dan lahan HGU/HGB yang telah habis masa berlakunya. Ada sekitar 3 juta hektare lahan HGU dan HGB yang sudah habis masa berlaku dan belum diperpanjang, yang dipandang bisa dimanfaatkan melalui program IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah).

Lahan-lahan yang dikategorikan sebagai tanah terlantar ini kini menjadi objek utama dalam program land reform nasional. Nusron menyebut program ini bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan serta mendukung penguatan ekonomi rakyat.

"Tanah-tanah terlantar ini akan dimanfaatkan untuk prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Jangan sampai diberikan lagi ke kelompok elite yang sama," tegasnya.

Bagaimana Regulasinya?

Menengok beleid terkait tanah terlantar, dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, disebut bahwa pengambilalihan dilakukan terhadap tanah hak milik, HGB, HGU, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

"Tanah hak milik menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara,” bunyi petikan Pasal 7 itu.

Objek penertiban menyasar enam kategori, yakni kawasan pertambangan; perkebunan; industri; pariwisata; perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

Catatannya, tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat dan tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar. Pengambilalihan dilakukan dengan beberapa tahap, yang dilakukan hingga sekitar 587 hari sampai betul-betul menjadi milik negara lagi.

Nusron sebelumnya menyebut, sebanyak 48 persen dari 55,9 juta hektar lahan yang sudah bersertifikat dan terpetakan hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia. Kepemilikan tanah yang dikuasai oleh segelintir keluarga dan oligarki memang semestinya menjadi sasaran reforma agraria.

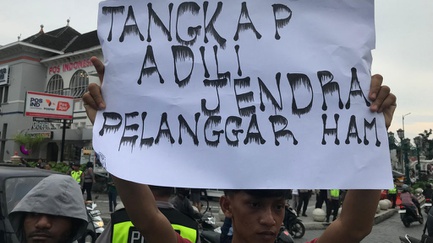

Monopoli tanah dan ruang sama sekali tak sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang terpancang dalam tubuh Pancasila. Sayangnya, praktik ini terus berlangsung di Indonesia yang menciptakan ketimpangan hingga konflik agraria.

Bisa Salah Sasaran

Niat baik Menteri Nusron memang patut diapresiasi. Namun, tanpa tujuan penertiban yang jelas, penertiban tanah terlantar punya potensi salah sasaran. Sejumlah pihak menekankan agar agenda penertiban tanah terlantar harus mampu mengembalikan fungsi sosial tanah yang merata bagi masyarakat luas.

Kepala Departemen Kampanye dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Benny Wijaya, menyatakan pentingnya pelaksanaan kebijakan penertiban tanah terlantar secara adil dan berpihak kepada masyarakat kecil. Ia setuju bahwa langkah penertiban tersebut merupakan amanat dari konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA), atau UU Nomor 5 Tahun 1960, khususnya dalam hal mengembalikan fungsi sosial tanah dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah yang semakin akut.

Menurut Benny, banyak badan usaha maupun individu kalangan elite ekonomi yang selama ini banyak mengantongi HGU atau HGB namun tidak benar-benar mengusahakan tanah sesuai peruntukannya. Mereka membiarkannya terbengkalai demi keuntungan spekulatif.

“Ini kan bertentangan dengan spirit keadilan yang telah dimandatkan UU PA tersebut. Nah ketimpangan penguasaan tanah ini akhirnya membuat ketimpangan di Indonesia semakin tinggi,” ucap Benny kepada wartawan Tirto, Rabu (16/7/2025).

Benny menilai praktik monopoli tanah dan ruang menjadi penyebab utama ketimpangan agraria dan pemicu konflik lahan di berbagai wilayah. Ia mencontohkan sektor perkebunan, kehutanan, hingga tambang sebagai sektor yang banyak terlibat dalam penguasaan tanah secara besar-besaran.

Rencana penertiban tanah lewat PP Nomor 20 Tahun 2021 juga jangan justru menyasar masyarakat kecil yang sudah lama menggarap atau pula memanfaatkan tanah. Mereka lebih baik ikut dalam skema reforma agraria, yang memang bertujuan mendistribusikan tanah untuk digarap secara produktif oleh masyarakat.

Maka, Benny menegaskan pentingnya integrasi kebijakan penertiban tanah telantar dengan agenda reforma agraria, seperti diatur Perpres Nomor 86 Tahun 2018, agar tanah-tanah yang telah digarap masyarakat bisa diberikan secara legal dan adil.

“Sudah menjadi langkah yang bagus dan sesuai dengan modal konstitusi, cuma memang harus jelas prioritasnya. Prioritasnya tentu harus spirit keadilan mengembalikan fungsi sosial tanah dan juga upaya menyelesaikan konflik dan mengurangi ketimpangan melalui program reforma agraria,” terang Benny.

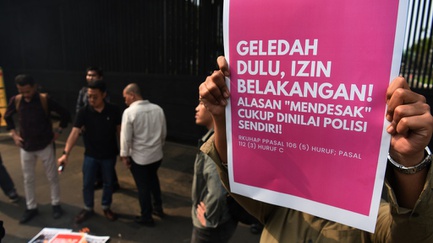

Sementara itu, Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat dari Eksekutif Nasional WALHI, Ferry Widodo, menilai bahwa secara hukum negara memang punya kewenangan untuk mengambil alih tanah yang dikategorikan terlantar sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2021. Namun, penting untuk diingat agar kewenangan ini bukan berarti digunakan semena-mena.

Prosesnya harus sangat hati-hati dan adil. Menurut Ferry, wajib mempertimbangkan situasi sosial ekonomi masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dari tanah, seperti petani dan masyarakat adat.

Jangan sampai aturan ini malah jadi dalih mengkriminalisasi warga kecil karena tidak punya modal atau belum memiliki akses informasi yang lengkap tentang administrasi pertanahan.

“Negara punya tanggung jawab bukan cuma mengatur, tapi juga melindungi hak hidup masyarakat. Jadi, pendekatannya harus adil dan manusiawi, bukan semata-mata soal penguasaan tanah secara fisik,” ucap Ferry kepada wartawan Tirto, Rabu (16/7).

Apalagi, banyak masyarakat individu yang memang memilih untuk tidak menginvestasikan atau mengolah tanahnya karena satu dan lain hal. Bisa karena keterbatasan modal, alasan lingkungan, atau sekadar mempertahankan cara pengelolaan tanah turun-temurun.

Dengan begitu, pelaksanaan penertiban tanah terlantar mesti inklusif dan mendengarkan suara masyarakat. Negara tetap penting menyediakan ruang dialog dan pendampingan agar masyarakat dapat menjelaskan kondisi mereka, termasuk fungsi sosial tanah yang mereka kelola.

Termasuk, membuka pengawasan masyarakat sipil dan lembaga independen agar proses yang dijalankan tetap transparan, berkeadilan, serta tidak berat sebelah.

“Jangan langsung distempel 'terlantar' hanya karena tidak dikomersialkan,” ujar Ferry.

Pasalnya, masyarakat adat juga menjadi kelompok paling rentan terdampak oleh aturan ini. Banyak dari mereka yang tidak punya sertifikat formal, tetapi punya bukti kepemilikan yang diakui secara adat, misalnya seperti keberadaan makam leluhur, tanaman yang ditanam turun-temurun, atau batas alam.

Sayangnya, bukti-bukti berbasis hukum adat belum sepenuhnya diakui dalam sistem hukum formal Indonesia.

Ini yang membuat posisi masyarakat adat jadi lemah dalam menghadapi kebijakan seperti pengambilalihan tanah terlantar. Padahal tanah itu memiliki nilai kultural, sosial, bahkan ekologis yang besar.

Konflik agraria sebagaimana di Rempang dan Ibu Kota Nusantara (IKN) misal, terjadi karena negara sulit untuk mengakui status tanah ulayat yang berlangsung secara turun-temurun dan beratus-ratus tahun. Sebaliknya, negara cenderung memandang wilayah adat sebagai tanah kosong yang bisa dikuasai negara.

“Inti dari semuanya bahwa, negara memang punya diberikan kewenangan eksekusi, tapi juga punya tanggung jawab besar. Jangan sampai aturan ini malah jadi jalan pintas untuk menggusur rakyat,” tegas Ferry.

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menegaskan jika memperhatikan mandat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan semangat (original intent) dalam UU Pokok Agraria (PA) 1960, sama sekali tidak ada penyebutan negara berhak mengambil tanah rakyat untuk “dimiliki”.

Mengambil tanah rakyat untuk dimiliki sangat memiliki corak kolonial yang dikenal sebagai asas domein verklaring. Dalam praktiknya, kata Alif, sarat akumulasi tanah melalui tindakan pencaplokan (accumulation by dispossession).

Menurutnya, negara dalam konteks pertanahan mesti berpangkal pada pendirian mencapai apa yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

“Pasal 2 ayat (1) UU Pokok Agraria yang menyatakan, bahwa 'Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara'. Sesuai pangkal pendirian tersebut, perkataan ‘dikuasai’ dalam pasal ini bukanlah berarti ‘dimiliki’,” ucap Alif kepada wartawan Tirto, Rabu (16/7/2025).

Kondisi faktualnya, masyarakat kesulitan ketika mengurus administrasi pendaftaran tanah. Sangat tidak sebanding ketika badan hukum yang memiliki modal (kapital) dengan mudah memperoleh alas hak tanah.

Bahkan, ungkap Alif, salah satu badan hukum yang memiliki konflik agraria dengan klien LBH Jakarta tidak pernah memanfaatkan dan memelihara tanah, tetapi tetap diterbitkan alas hak tanah berupa HGU.

“Dari contoh kasus tersebut, Pemerintah seharusnya berfokus dalam mewujudkan reforma agraria. Tidak ada jaminan bahwa penggusuran paksa terhadap ruang hidup dan tanah masyarakat yang diperoleh dengan itikad baik selama lebih dari 20 tahun, tidak akan terjadi lagi,” tegas Alif.

Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengeklaim pengambilalihan tanah terlantar oleh pemerintah menganut prinsip keadilan agraria dan tidak dilakukan sepihak.

Menurut Hasan, lahan terlantar kerap memicu konflik agraria karena berpeluang diduduki orang lain tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara, langkah pemerintah mengambil alih lahan itu didasari atas hukum yang jelas, yakni PP Nomor 20 Tahun 2021.

"Tapi, pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya, sekian tahun, ada peringatannya, tiga kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Penulis: Mochammad Fajar Nur

Editor: Farida Susanty

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id