tirto.id - Seiring makin digitalnya kehidupan masyarakat, pertumbuhan buku elektronik atau e-book diperkirakan positif. Data Statista menyatakan bahwa pada 2017 lalu, 266 juta eksemplar e-book terjual di Amerika Serikat saja. Data lain menyebutkan pendapatan dunia e-book secara global diprediksi menyentuh angka $13,6 miliar tahun ini, dengan pertumbuhan per tahunnya mencapai 2,7 persen.

Dunia e-book cemerlang di atas kertas. Sayangnya, kenyataan di lapangan berkata lain. April lalu, Microsoft Store, toko online yang dikelola Microsoft, menyatakan akan menutup divisi penjualan e-book. Sebagaimana dilansir laman resmi Microsoft, Juli ini adalah saat terakhir orang-orang yang pernah membeli buku digital via Microsoft menikmati buku-buku mereka.

“Sayangnya, mulai Juli 2019 e-book milikmu tidak dapat lagi dibaca,” tegas Microsoft dalam keterangannya.

Selepas proses refund alias pengembalian dana, buku-buku digital yang dibeli tidak dapat dibaca kembali. Microsoft hanya berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

Kebijakan Microsoft memunculkan kembali pertanyaan lama: siapakah sebenarnya pemilik buku digital?

E-book: Mempertanyakan Kepemilikan

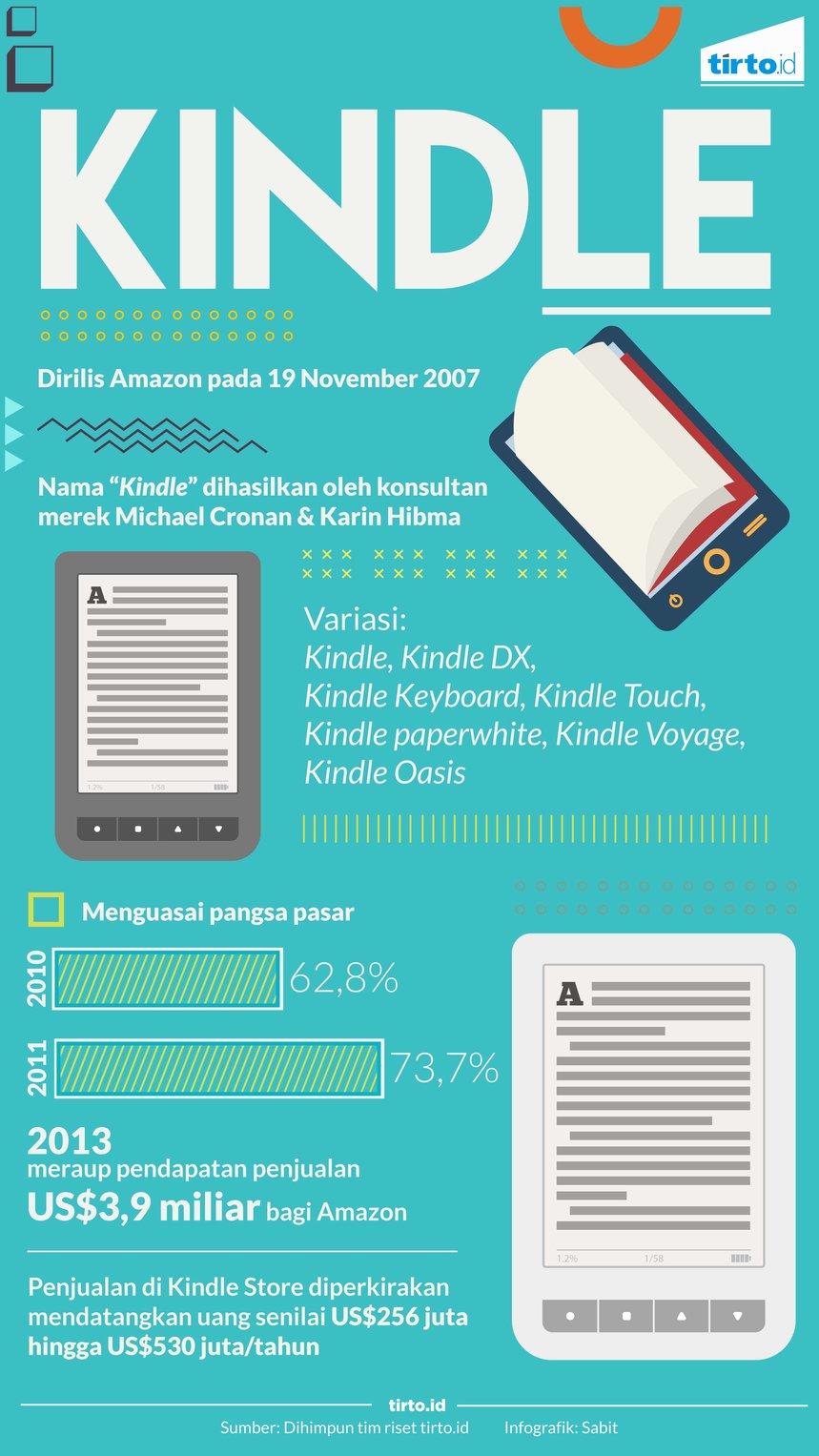

Kindle adalah rajanya dunia e-book. Perangkat khusus pembaca e-book ini pertama kali dirilis oleh Amazon pada 19 November 2007. Waktu perilisan ini sesungguhnya cukup lama bagi Amazon. Pasalnya, e-commerce yang mulai mengudara pada 16 Juli 1995 ini mengawali karirnya dengan berjualan buku. Bahkan, dalam dua bulan pertama Amazon berdiri, e-commerce itu berhasil membukukan penjualan yang hampir mencapai $20 ribu per minggunya.

Pengalaman membaca buku fisik sangat berbeda dengan membaca buku digital. Dikutip dari Scientific American, studi Anne Mangen dari University of Stavanger di Norwegia pada Januari 2013 lalu menunjukkan bahwa pelajar yang membaca bahan digital (dalam format PDF) di komputer, memiliki performa yang lebih buruk dibandingkan dengan yang membaca bahan bacaan melalui buku fisik.

Sebuah sebuah survey lain dari 2011 mengungkapkan bahwa para mahasiswa di National Taiwan University memilih untuk mencetak bahan-bahan digital dari internet agar bisa memahaminya lebih dalam alih-alih membaca langsung di komputer.

Tapi, beruntunglah Amazon. Sebuah teknologi bernama e-ink alias elektronic ink akhirnya muncul. E-ink merupakan teknologi layar yang menyerupai kertas. E-ink jelas berbeda dibandingkan teknologi layar lain seperti LCD atau OLED. LCD, yang umum digunakan pada komputer, ponsel pintar, maupun tablet, menggunakan backlit dan blue light. Sementaralayar e-ink tidak menggunakan keduanya.

Backlit (cahaya yang muncul dari balik layar) dan blue light (spektrum cahaya buatan yang bisa dilihat mata, penyebab warna-warni) merupakan dua elemen layar elektronik yang kelelahan pada mata saat membaca atau menonton di layar perangkat elektronik.

Lambat laun, karena revolusi yang dilakukan Kindle dari Amazon cukup sukses, e-book pun laris manis. Pada 2010, tiga tahun selepas Kindle muncul, 69 juta eksemplar buku digital terjual di AS. Tujuh tahun berselang, penjualan melejit ke angka 266 juta.

Bukan cuma Amazon yang jualan e-book. Google, Apple, dan Microsoft pun ikut bermain di bidang penjualan e-book.

Namun, tentu saja e-book tak pernah bisa mengalahkan penjualan buku fisik. Di AS saja, 695 juta eksemplar buku fisik terjual tahun lalu.

Ada beberapa alasan mengapa e-book sukar mengalahkan buku fisik. Pertama-tama adalah pengalaman yang berbeda antara membaca dari kertas vs layar LCD, LED, atau e-ink. Yang tidak kalah penting, faktor kepemilikan membuat e-book sulit mengalahkan buku fisik.

Pembeli e-book atau produk-produk digital lainnya, menurut Rebecca Mardon, staf pengajar pada Cardiff University, tidak benar-benar memiliki barang yang mereka beli. Ketika orang membeli e-book, mereka sesungguhnya hanya membeli “non-transferable license to consume” alias hak mengkonsumsi tanpa melakukan pemindahan.

Artinya, pengguna hanya boleh mengkonsumsi e-book di satu platform penjual e-book saja.

Dalam kasus Kindle, buku-buku digital yang dibeli hanya dapat dibaca melalui berbagai platform Kindle, entah itu Kindle sebagai perangkat e-reader maupun Kindle sebagai aplikasi di PC atau iPad.

Maka, tatkala Kindle atau platform layanan e-book lain tutup usia, pemilik buku digital di platform itu pun bakal gigit jari.

Tak hanya itu, memiliki e-book sama artinya dengan memiliki benda yang sukar dialihkan. Dalam kasus buku digital di Google Play Books, pemilik memang dapat mentransfer buku digitalnya, misalnya, ke format PDF. Sayangnya, alih-alih memperoleh berkas PDF murni, pemilik hanya memperoleh berkas PDF dengan embel-embel ACSM alias Adobe Content Server Message file, sebuah berkas digital yang hanya dapat diakses lewat Adobe Digital Editions, yakni aplikasi pembaca e-book yang memiliki fitur Digital Rights Management (DRM).

Pemilik yang terang-terangan membagi barang digital miliknya diancam dengan pasal-pasal pelanggaran hak cipta.

Masalah transfer buku digital pun dikritisi Alexandra Elbakyan, pendiri situs web SciHub. Menurutnya, “menyalin tidaklah sama dengan mencuri. Ini terjadi karena pemilik tak kehilangan apapun.”

Konsep kepemilikan dalam dunia digital sesungguhnya sudah usang. Beberapa platform memilih praktik yang berbeda. Spotify dan Netflix, misalnya, menyewakan layanan digital alih-alih menjualnya.

Dalam dunia buku digital pun penyewaan mulai mengemuka. Misalnya, lahir platform bernama OverDrive, suatu distributor e-book asal Amerika Serikat yang memungkinkan siapapun meminjam buku digital dari perpustakaan lokal. Sayangnya, OverDrive belum banyak digunakan di Indonesia—hanya perpustakaan British International School yang tercatat telah menggunakan sistem.

Dalam buku The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism (2000), Jeremy Rifkin menyebut kan bahwa setidaknya hingga tahun 2000, kepemilikan mobil adalah semacam ritual kedewasaan bagi masyarakat Amerika Utara. Memiliki mobil atau kendaraan bermotor lainnya adalah pembeda antara anak-anak dengan orang dewasa.

Karena nilai itu, tulis Rifkin, munculah konsep leasing atau skema pembiayaan dari institusi keuangan bagi siapapun yang menginginkan memiliki kendaraan. Skema ini diprakarsai perusahaan mobil Ford pada dekade 1980-an.

Ketika service economy ala Uber muncul, konsep kepemilikan pun terkikis. Bahkan, peneliti dari University of Texas at Austin F. Todd Davidson dan Michael E. Webber, sempat melakukan riset membandingkan biaya berkendara menggunakan kendaraan pribadi versus layanan ride-sharing.

Mereka menyimpulkan bila seseorang bepergian kurang dari 10 ribu mil atau sekitar 16 ribu km per tahun, yang cenderung dipilih adalah layanan ride-sharing seperti Uber.

Bisakah konsep sejenis ride-sharing bekerja secara maksimal di dunia buku dan melahirkan read-sharing?

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id