tirto.id - Tahun lalu Kartika Jahja meluncurkan video klip terbaru berjudul "Tubuhku Otoritasku". Bersama bandnya, Tika and the Dissidents, ia menyanyikan lagu tentang bagaimana perempuan semestinya merayakan tubuhnya, tentang bagaimana laki-laki mesti menghormati tubuh perempuan sebagai pihak yang otonom, serta bagaimana masyarakat semestinya memperlakukan perempuan. Apa yang ia bikin melalui lagu dan video itu sesederhana: menyebarkan pesan bagi siapa pun untuk bahagia dengan tubuhnya.

Di kolom komentar, video itu memancing makian dan hinaan nyaris tanpa filter. Kartika menulis ia bahkan sampai lupa berapa jumlah komentar negatif, yang sebagian besar ditulis dengan anonim, datang pada video tersebut.

"Reclaim our bodies, love it and respect it the way it deserves," tulis Tika.

Mengapa "Tubuhku Otoritasku" menjadi penting, baik sebagai lagu atau kampanye sosial?

Jika anda melihat video ini, hal pertama yang akan anda lihat adalah pengakuan tiap-tiap peserta video yang beragam. Ada perempuan yang menjawab mengapa harus olahraga padalah sudah kurus; ada perempuan yang diejek sebagai monyet; dan pelbagai stigma serta pelabelan sederhana karena penampilan fisik. Kampanye ini, terlepas bagaimana anda mengukurnya, berusaha untuk mempengaruhi dan membuka mata banyak orang.

Kartika mengatakan, video ini membuatnya bertemu banyak orang, dari orang dengan anoreksia dan bulimia di Jakarta, penyintas kekerasan di Papua, seorang ayah enam anak di Beijing, seorang ibu di Estonia, hingga guru SMA di Ekuador.

Video kolaborasi ini juga menunjukkan bagaimana prasangka dan stereotip plus pelabelan perempuan di Indonesia kerap terjadi. Dari perkara perempuan diharuskan berkerudung untuk menghindari pelecehan seksual, menutup lekuk tubuhnya agar tidak dilecehkan, atau tuntutan agar langsing. Lagu dan video ini menjadi jawaban bahwa label atau stereotip yang diberikan nyaris tak pernah adil terhadap perempuan.

Misalkan kekerasan seksual seperti perkosaan. Masyarakat Indonesia kerap menyalahkan korban perkosaan karena dianggap membuat dirinya diperkosa.

An Nisaa Yovani, mahasiswi pascasarjana Antropologi Universitas Padjajaran dan pendamping penyintas kekerasan seksual di Bandung, menyebut stereotip dan stigma terhadap perempuan di Indonesia lahir dari budaya patriarki yang melekat dan direproduksi terus-menerus. Dalam konteks kekerasan seksual, perilaku menyalahkan korban kerap dilakukan oleh sesama perempuan.

“Konstruksi sosial yang dibangun sangat didominasi oleh laki-laki dan hal itu juga mempengaruhi pola pikir perempuan, khususnya perempuan generasi sebelumnya yang juga melakukan pembenaran dan mereproduksi hal tersebut,” katanya.

An Nissa memandang instrumen hukum, yang mestinya melindungi masyarakat, kerap tumpul di hadapan kasus kekerasan seksual. Beberapa kasus seperti perkosaan, kehilangan keperawanan, hingga kekerasan dalam pacaran pernah ia dampingi. Ia menjelaskan, sejak menjadi pendamping kekerasan seksual pada 2013, banyak pelabelan dan penyosokan terhadap korban oleh aparat hukum, dari polisi hingga hakim. "Misalnya pertanyaan: Kamu pakai baju apa saat diperkosa? Kamu menikmati?" katanya.

Gambaran besar atas kasus kekerasan ini tercatat dalam Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2017. Ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat sepanjang tahun lalu. Kekerasan di ranah personal (keluarga) masih menempati angka tertinggi. Pengadilan Agama menyebutkan 245.548 kasus kekerasan terhadap istri berujung perceraian. Sementara ada 10.205 kasus yang ditangani lembaga mitra di ranah personal. Di peringkat kedua, ditempati kekerasan di ranah komunitas, mencapai 22 persen atau 3.092 kasus. Dan terakhir kekerasan di ranah negara sebanyak 305 kasus.

Negara Mengabaikan Kerja Domestik

Di Indonesia, stereotip dalam kasus kekerasan seksual adalah korban kerap dianggap ambil bagian sebagai pihak yang bersalah (contoh yang sering dipakai: korban mengenakan pakaian minim atau terbuka). Sebelumnya redaksi Tirto pernah menulis catcalling atau pelecehan verbal yang bisa terjadi terhadap siapa pun. Baik perempuan yang menggunakan pakaian terbuka atau tidak, mereka bisa menjadi korban pelecehan verbal di jalan. Salah satu penyebab mengapa kejahatan seksual atau pelecehan verbal bisa terjadi adalah cara pandang laki-laki Indonesia terhadap perempuan.

An Nissa menyebut, cara pandang laki-laki terhadap perempuan terbentuk, salah satunya, karena relasi yang mendomestifikasi peran perempuan. Ia mencontohkan, periode berburu-meramu yang menggambarkan lelaki berburu sementara perempuan tinggal di rumah untuk mengurus si anak.

“Kondisi biologis perempuan saat menjadi ibu menjadi sumber makanan utama dari si bayi. Oleh karena itu, laki-laki lah yang kemudian harus pergi mencari sumber makanan untuk memberikan makanan kepada sang istri,” katanya.

Paradigma ini tidak berubah dan terjadi di banyak tempat. Laki-laki dianggap bertugas sebagai pemberi nafkah dan perempuan yang mengurus rumah tangga. “Tapi, perihal stereotip ini juga tidak sepenuhnya bisa dikatakan buruk. Karena pekerjaan perempuan dalam bidang domestik pun tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mudah, tidak bermakna, atau dipandang lebih rendah dibanding laki-laki,” jelasnya.

“Untuk beberapa orang, tidak akan pernah mengerti betapa berat dan sulitnya menjadi ibu rumah tangga karena pekerjaan yang mereka lakukan lebih banyak berada dalam ranah privat,” kata Nissa.

Sherry B. Ortner dalam "Is Female to Male as Nature Is to Culture?" (Woman, culture, and society; 1974) menjelaskan mengapa posisi perempuan dalam ranah domestik seringkali dianggap lebih rendah dibanding laki-laki yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Menurutnya, kebanyakan masyarakat seringkali menilai hal-hal yang tampak (atau terlihat di depan mata mereka). Laki-laki yang bekerja di luar lebih punya nilai di mata masyarakat karena interaksinya lebih besar dibanding sang istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Padahal, jika kita memandang ibu rumah tangga sebagai pekerjaan, hal ini akan mempunyai nilai lebih. Nilai lebih ini dapat kita lihat pada bagaimana seorang ibu merupakan seseorang yang menjadi sumber utama dalam mereproduksi dan membentuk individu selanjutnya. Ibu adalah seseorang yang pertama kali memberikan pengetahuan kepada anaknya dan, dalam skala yang lebih besar, juga turut berperan dalam membentuk karakter si anak.

Bahkan, dalam satu kajian khusus tentang peran pengasuhan, ekonom feminis Nancy Folbre memberi nilai pada apa yang disebutnya sebagai “ekonomi perawatan” (economics of care). Dikutip dari blogRonny Agustinus dalam ulasannya pada tiga buku Folbre, ia menulis bahwa kerja mengasuh anak dan merawat orang lansia/sakit, yang biasanya dilakukan oleh perempuan dalam keluarga, selama ini tak dipandang sebagai kerja produktif. Ia tak dianggap punya nilai dalam perekonomian, tak masuk dalam hitungan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi suatu negara.

Bangunan stereotip perempuan mesti tunduk pada laki-laki dibuktikan dalam survei PBB pada 2013. Laporan "Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent it?" menunjukkan setidaknya 40 persen responden menganggap perempuan mesti rela mengalami kekerasan agar keluarga tetap bisa bertahan. Rata-rata 97 persen responden meyakini perempuan mesti tunduk pada suami dalam keluarga.

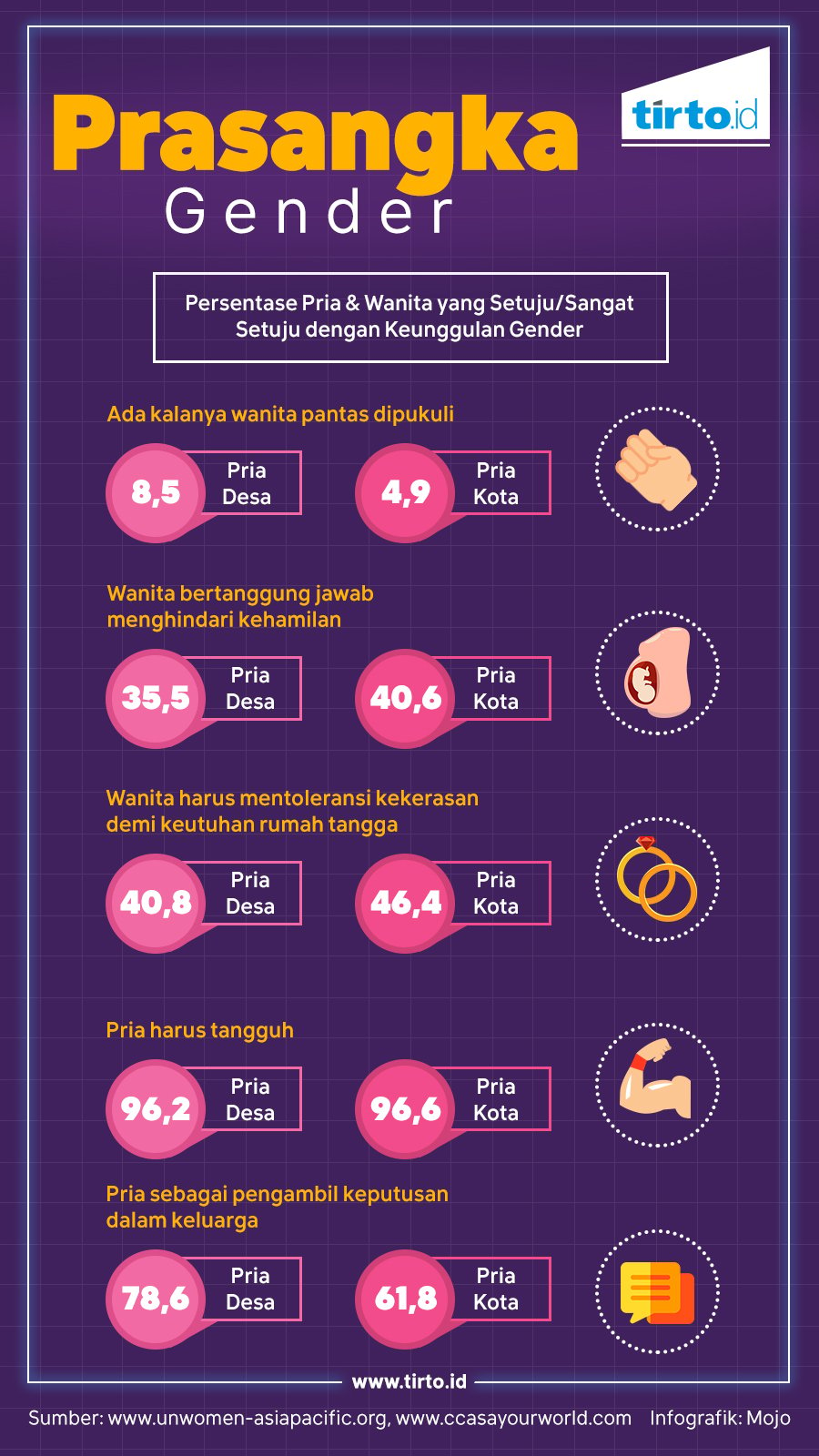

Laporan itu menyebut ada 21,1 persen pria Papua setuju wanita ada kalanya pantas dipukul. Di kota yang diwakili Jakarta, ada 4,9 persen pria beranggapan demikian. Adapun di pedesaan (Purworejo), ada 8,5 persen laki-laki beranggapan wanita boleh dipukul. Papua dipilih karena "secara budaya berbeda dengan daerah Indonesia lain dan Papua adalah salah satu tempat untuk program bersama PBB dalam eliminasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dilaksanakan oleh UN Women, UNFPA, dan UNICEF."

Upaya Memutus Stigma

Aquarini Priyatna, feminis dan dosen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung, menyebut stereotip seksis pada prinsipnya dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan.

Pada perempuan, stigmanya adalah peran di ranah privat dan posisi subordinatnya dari laki-laki. Pada laki-laki, stereotipnya pada peran di ranah publik dan peran yang dominan. Jadi, ketika perempuan berhenti bekerja agar bisa penuh waktu merawat anaknya akan mendapat pujian sebagai “ibu yang baik”. Sementara bapak yang memutuskan berhenti bekerja agar dapat menjaga anaknya di rumah akan mendapat cemooh sebagai “bukan laki-laki sejati” atau “suami takut istri”.

“Dalam Bahasa Sunda, disebut laki-laki yang “nyalindung ka gelung” (bersembunyi di balik sanggul istri). Dalam kasus spesifik seperti ini, istri yang bekerja sementara suaminya di rumah masih harus menerima bermacam cemoohan lain sebagai perempuan yang tidak tahu kodrat,” jelasnya.

Apakah stereotip macam ini tak bisa dihentikan dan tak bisa diputus? Bagaimana jika laki-laki ingin jadi bapak rumah tangga atau bekerja di rumah?

Kokok Herdhianto Dirgantoro, pengusaha perusahaan komunikasi, menjadi pusat perhatian media saat ia memutuskan untuk membuat kebijakan cuti hamil selama enam bulan bagi karyawannya. Kebijakan ini ia ambil karena teringat bagaimana susahnya merawat istri saat menjadi karyawan.

“Pertama itu enggak ada hubungannya dengan persamaan segala macam. Itu pengalaman pribadi saya mengalami masa yang tidak mudah, istri saya pingsan beberapa kali, dia turun 15 kilo dalam tiga bulan,” katanya.

Penderitaan istrinya ini membuat Kokok harus berbuat sesuatu ketika ia telah memiliki perusahaan. Ia tak mau karyawan perempuan di perusahaannya mesti mengalami beban ganda. Ia juga tetap memberikan gaji penuh tanpa potongan kepada karyawan perempuan yang cuti hamil.

Sebagai pengusaha, kebijakan ini tentu sangat berani, mengingat menggaji penuh tanpa ada pekerjaan bisa saja membuat arus kas perusahaan terganggu. Tapi menurutnya ini malah memberikan dampak positif ke perusahaan. “Perusahaan jadi makin solid,” katanya.

Ide ini bukannya tanpa kritik. Beberapa kenalan Kokok menyebut apa yang ia lakukan buang-buang uang. “Ada teman yang bilang, kalau saya jadi kamu, saya ganti karyawan saya laki-laki semua biar enggak cuti hamil,” kata Kokok.

Ia malah membantah bahwa jika perusahaan Indonesia melakukan itu akan punya dampak pada demografi dan pendapatan negara. Sementara seorang kenalan yang lain menyebut bahwa perempuan tak perlu lama diberikan cuti, cukup satu bulan saja.”Yang tidak disadari adalah dia itu direktur, dia bisa sewa 10 pembantu untuk merawat satu anak. Bagaimana dengan buruh perempuan, apakah mereka mampu?” katanya.

Kokok menyadari bahwa melahirkan dan punya anak bukan sekadar tanggung jawab perempuan. Sebagai suami, laki-laki juga punya peran. Ia bercerita, saat kehamilan pertama, istrinya mengalami baby blues. Kondisi ini membuatnya sangat khawatir. “Istri saya teriak karena anak kami enggak mau minum susu, langsung saya timang,” katanya.

Ini kemudian membuatnya semakin yakin bahwa peran laki-laki sangat penting dalam proses merawat anak. Ia percaya lelaki dan perempuan semestinya bisa bekerja sama. “Ini bukan pekerjaan sendiri,” lanjutnya. Ini yang menginspirasinya untuk kemudian membuat kebijakan cuti ayah.

“Saya ingin saat istrinya mengalami baby blues, suami ada untuk membantu,” katanya.

Ketiga anak Kokok dilahirkan melalui operasi sesar. Ia mengalami sendiri bagaimana omongan bahwa perempuan yang melahirkan secara sesar "belum jadi perempuan seutuhnya" karena tidak alami. “Ini jahat sekali, saya suka heran kenapa ada orang yang suka menyakiti perasaan orang,” katanya. Meski mengaku tak punya agenda feminis atau merasa jadi feminis, Kokok percaya bahwa perempuan semestinya diberikan hak atas tubuhnya sendiri.

“Mau punya anak atau tidak itu semestinya hak perempuan, yang mengandung dan melahirkan, kan, mereka,” katanya.

Ia sendiri merasa bahwa stereotip seorang ayah tidak boleh ikutan ribet mengurus anak sebagai cara pandang yang salah. “Suami ya mesti bisa ganti popok, menggendong, dan merawat anak,” katanya.

Maka stereotip bahwa laki-laki harus jadi pencari nafkah atau harus menjaga jarak dengan anaknya itu hal yang konyol, menurut Kokok. Untuk itu ia menilai menjadi stay at home dad atau ayah rumah tangga bukan hal yang buruk.

“Kalau istrinya punya penghasilan 200 juta, sementara suaminya UMR, ya jangan paksa istrinya buat ngalah for the sake of menghormati suami,” katanya. "Jika memang sepakat, ya suami tak apa tinggal di rumah dan mengurus anak."

Penulis: Arman Dhani

Editor: Fahri Salam