tirto.id - “Kawan, engkau sudah pernah dengar nama kampungku, bukan? Kebon Jahe Kober—500 meter garis lurus dari istana. Dan engkau pun sudah tahu juga, bukan? Got-gotnya diselubungi tai penduduk kampung.”

Setelah bebas dari penjara Bukit Duri, Pramoedya Ananta Toer tinggal di rumah istrinya di Kebon Jahe Kober III. Pram kesal, kampung tempat ia bermukim kelewat jorok dan sonder sumber air bersih. Sikap sebagian warga kampung yang tak peduli dengan kebersihan lingkungan semakin membuatnya geram.

Ia kemudian mengirimkan tulisan berjudul “Kampungku” ke majalah Mimbar Indonesia di Jakarta pada 1952. Isinya kritik dan protes. Pram mewedarkan keadaan kampungnya yang berbau busuk, selokan pampat, dan kematian yang rajin menyambangi.

“Memang kemarin Pak Lurah sudah jatuhkan perintah: tak boleh lagi berak di got. Dan reaksi pertama ialah: seorang tetanggaku memberakkan anaknya di got orang lain, bukan di gotnya sendiri. Dan di malam hari demikian juga halnya dengan orang-orang yang sudah dewasa,” sambungnya.

Soal kematian yang kerap mengambil nyawa para tetangganya, Pram menyebutnya dengan “Seringnya sang jibril datang ke gangku itu.”

Kata Pram, di Kebon Jahe Kober, beginilah ragam orang yang dijemput sang maut itu: penderita penyakit kotor kronis, perempuan lumpuh yang meninggal setelah bilang “gua sih kagak takut mati daripada hidup macam beginian”, bocah kembar cucu si perempuan tadi, anak yang makan obat cacing di luar batas kekuatannya hingga ususnya rantas, dan masih banyak lagi.

“Kalau sebuah pasukan gerilya kecil yang hati-hati belum tentu kehilangan sepuluh orang dalam dua tahun, maka di kampungku yang damai dengan bau dan keadaannya ini, berganti-ganti orang mati. Mati, mati murah, kawan,” imbuhnya.

Tulisannya itu mengundang amarah. Warga Kebon Jahe Kober yang tidak terima menganggap Pram telah membuka aib kampung sendiri.

“Mereka (warga kampung) berpuluh kali melempari rumah Pramoedya dengan batu yang cukup untuk memecahkan genting plentong,” tulis Soesilo Toer dalam Pram dalam Bubu (2015)

Sebagai pendatang dan hanya menumpang di rumah istrinya, dalam tulisannya yang membuat warga marah itu, Pram menyadari betul bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah sikap yang mengobok-obok tatanan hidup kampung tersebut.

“Kampungku ini sudah lama berdiri, beratus tahun sebelum aku tinggal dan juga beratus tahun sebelum aku dilahirkan […] sejak dahulu tak ada orang yang terlampau lancang bacot. Mereka punya dalil sendiri yang mengatur hidup bersama,” tulisnya (Menggelinding 1: 2004).

Kebon Jahe Kober sebagai Limpahan Jenazah

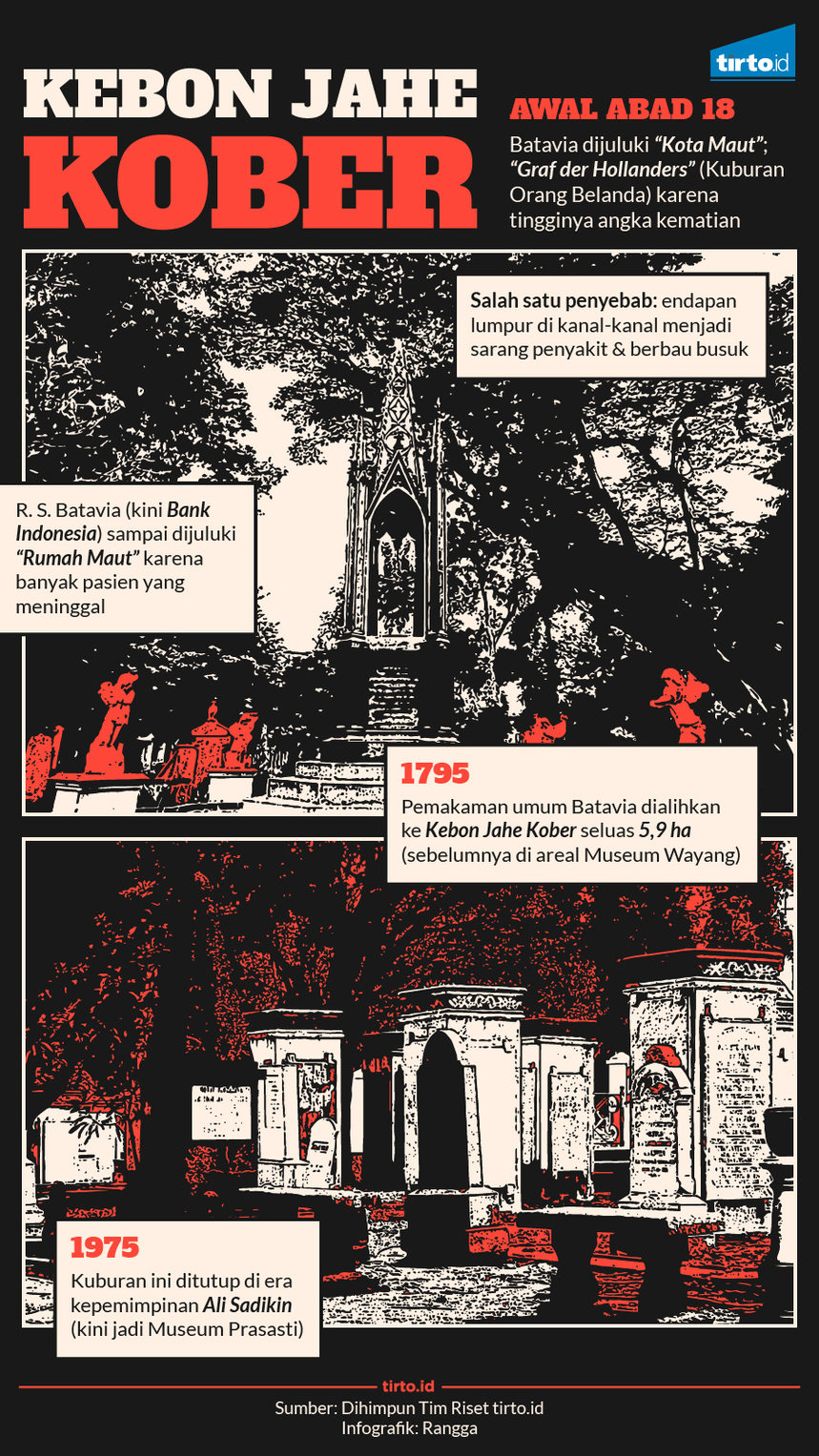

Kober artinya kuburan. Tahun 1795, daerah yang tidak jauh dari Istana Merdeka ini oleh Belanda dijadikan sebagai komplek permakaman baru untuk menampung jenazah yang sudah tidak muat di kompleks permakaman yang berada di Nieuwe Hollandsche Kerk yang sekarang menjadi Museum Wayang.

Waktu itu, Kebon Jahe Kober letaknya jauh di luar kota. Sementara alat transportasi yang memungkinkan untuk membawa jenazah baru ada sampan atau perahu. Maka jika ada puluhan perahu dari pusat kota membawa usungan jenazah melalui Kali Krukut yang kala itu dapat dilayari, merupakan pemandangan sehari-hari.

“Iringan jenazah ini berhenti di Jalan Abdul Muis sekarang ini, persis di belakang Departeman Penerangan yang sudah dilikuidasi oleh Gus Dur. Dari tepi kali yang dulu jernih ini telah siap sebuah kereta jenazah untuk mengantarkannya ke permakaman yang jaraknya sekitar 500 meter,” tulis Alwi Shahab dalam Robinhood Betawi (2002).

Tingkat kematian waktu itu memang sangat tinggi. Hindia Belanda yang semula masyhur dengan julukan Koningin van het Oosten atau Ratu dari Timur, reputasinya berubah buruk menjadi Graf der Hollanders yang artinya kuburan orang-orang Belanda.

Alwi Shahab mencatat dalam bukunya yang lain, yaitu Maria van Engels: Menantu Habib Kwitang (2006), menurutnya salah satu penyebab kematian yang mengantarkan orang-orang Belanda ke liang kubur adalah karena kanal-kanal atau kali buatan banyak tersumbat oleh endapan lumpur kotor, sehingga menjadi sarang penyakit dan berbau busuk.

Rumah sakit di Batavia yang bangunannya kemudian menjadi kantor De Javashe Bank (sekarang Bank Indonesia) sempat dijuluki sebagai “Rumah Maut”, karena pasien yang dirawat di sana kebanyakan nyawanya tak bisa ditolong. Kematian tinggi. Permakaman penuh. Kebon Jahe Kober mendapat limpahan jenazah.

Sejumlah tokoh Belanda dikuburkan di permakaman Kebon Jahe Kober, di antaranya Mayor Jenderal JHR Kohler (Panglima Belanda pada Perang Aceh), Dr HF Roll (Penggagas dan pendiri STOVIA), Jaques de Bollan van Luik (Pengurus rumah yatim piatu di Batavia), Johan Maurits van Happel (Kapten kavaleri VOC di Batavia), Jacob van Almonde (Kepala perdagangan pertama kastil Batavia), dan masih banyak lagi.

Soe Hok Gie, tokoh gerakan mahasiswa yang tewas akibat menghirup gas beracun di Gunung Semeru pada tahun 1969, juga dimakamkan di pekuburan ini.

Permakaman Kebon Jahe Kober yang beralamat di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat, sampai tahun 1940-an masih bernama Kerkhof Laan (Jalan Kuburan). Tahun 1975, kompleks permakaman ini ditutup, dan dua tahun berikutnya Gubernur Ali Sadikin meresmikannya menjadi Museum Taman Prasasti.

Jumlah prasasti yang terdapat di museum ini sekitar 1.200-an buah, berupa batu nisan dari abad ke-17 sampai tahun 1960-an. Sementara koleksi musem terdiri dari prasasti, bentuk nisan, tugu, monumen, piala, lempeng batu persegi, replika, miniatur, dan berbagai bentuk lainnya.

“Lokasi kuburan, menurut kebiasaan masa itu, ditandai dengan sebidang granit raksasa yang dibubuhi ukiran lambang, nama, tanggal lahir dan mati, serta tanda-tanda jasa yang bersangkutan,” tambah Alwi Shahab.

Selain sejumlah makam, di museum ini juga terdapat sebuah kereta tua yang digunakan untuk mengangkut peti jenazah. Juga terdapat peti jenazah bekas mengantarkan Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat peristirahtannya yang terakhir.

Setelah gedung kantor Wali Kota Jakarta Pusat dibangun, luas permakaman Kebon Jahe Kober yang semula 5,9 hektare, kini hanya tersisa 1,2 hektare.

Di Kebon Jahe Kober dan Kota Tua sebagai ibu kota Batavia masa lalu: kejorokan, penyakit, dan kematian bertemu. Setidaknya jika dilihat dari narasi zaman baheula yang disampaikan oleh Alwi Shahab dalam beberapa bukunya, juga cerita yang ditulis oleh Pramoedya Anata Toer di awal tahun 1950-an.

Sanitasi buruk dan menjadi sumber penyakit, lalu kematian mengintai. Kondisinya berulang. Seolah waktu adalah lingkaran yang—meminjam kata-kata Alan Lightman dalam Einstein’s Dreams, “mengulang dirinya sendiri, setepat-tepatnya, dan selama-lamanya.”

Atau barangkali kondisi ini adalah sesuatu yang mesti dimaklumi. Sebab warga dan juga pemerintah punya dalil sendiri yang mengatur hidup bersama. Dalam penutup “Kampungku” yang menuai amarah warga Kebon Jahe Kober, Pram melukiskannya dengan: “Percakapan ditutup oleh saling mengerti.”

Penulis: Irfan Teguh Pribadi

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id