tirto.id - Kalangan agamawan memiliki posisi yang penting dalam kebudayaan Jawa Kuno. Bukan hanya karena tingkat spiritualitas, melainkan juga karena tingkat intelektualitasnya.

Bayangan akan kehidupan kaum agamawan pada masa Jawa Kuno tergambar jelas dari data-data tekstual masa Majapahit.

Andriyati Rahayu pada disertasinya yang berjudul Kehidupan Kaum Agamawan Masa Majapahit Akhir: Tinjauan Epigrafis (2016), mengungkapkan bahwa lembaga keagamaan yang diisi oleh agamawan pada masa Jawa Kuno memiliki sifat yang otonom.

Independensi kaum agamawan ini sifatnya diakui oleh negara, sehingga raja biasanya tidak mencampuri persoalan-persoalan yang tumbuh di kalangan agamawan. Mereka hidup dalam satuan-satuan wilayah yang disebut sebagai mandala--tanah tempat mereka tinggal yang dibebaskan dari pungutan pajak.

Mandala sering kali berlokasi di daerah-daerah yang jauh dari pusat keramaian, seperti di atas gunung, di daerah hutan larangan, dan lain sebagainya. Kaum agamawan dalam aktivitasnya di mandala tidak melulu perihal peribadatan, tapi juga termasuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Imbasnya, beberapa mandala di Tanah Jawa kadang kala juga berstatus sebagai skriptorium atau tempat diproduksinya naskah kuno. Maka itu, agamawan juga sering kali berstatus sebagai sarjana.

Menurut Dani Sunjana dalam “Gunung sebagai Lokasi Skriptoria Masa Sunda Kuno” (2019), beberapa mandala di Jawa dan Sunda yang difungsikan pula sebagai skriptorium.

Mandala yang paling dikenal sebagai skriptorium di wilayah etnis Jawa adalah Gunung Damalung (Merbabu), Kampud (Kelud), Mahameru (Semeru), Karungrungan (Ungaran), Pawitra (Penanggungan), Lawu, Wiliu, Kawi, dan sebagainya.

sedangkan di Tatar Sunda, naskah-naskah banyak diproduksi di Gunung Galunggung, Gunung Sri Manganti (Cikuray), Gunung Mahapawitra (Raksa), dan sebagainya.

Di antara mandala-mandala ini ada yang produk-produk naskahnya masih tersisa seperti di Gunung Merbabu, dan banyak pula yang sudah disalin dan berpindah ke daerah lain seperti Bali.

Terlepas dari keterkaitan antara agamawan dan dunia literasi, sebagian pujangga-agamawan ini memiliki cita rasa romantis yang tertuang dalam karya-karya sastranya.

Sebagian di antara mereka membuat saduran kisah-kisah fiksi yang sarat akan nilai romantisme dan filosofi, sebagian lagi mengadopsi kisah hidupnya sendiri sebagai suri teladan yang dramatis.

Empu Tanakung: Empu Tanpa Cinta

Kutipan-kutipan indah karya sastra romantis dari Empu Tanakung sampai sekarang masih sering ditampilkan dalam karya-karya sastra kekinian, sehingga menimbulkan kesan bahwa pesan cinta yang disampaikan sang pujangga masih relevan hingga kiwari.

Tengara ini misalnya bisa dijumpai pada karya Seno Gumira Ajidarma yang bertajuk Kitab Omong Kosong (2021), yang melampirkan kutipan Śiwarātrikalpa pada bukaan bukunya—kutipannya berbunyi: Burung-burung berkicau seperti para ahli berdebat mencari kebenaran.

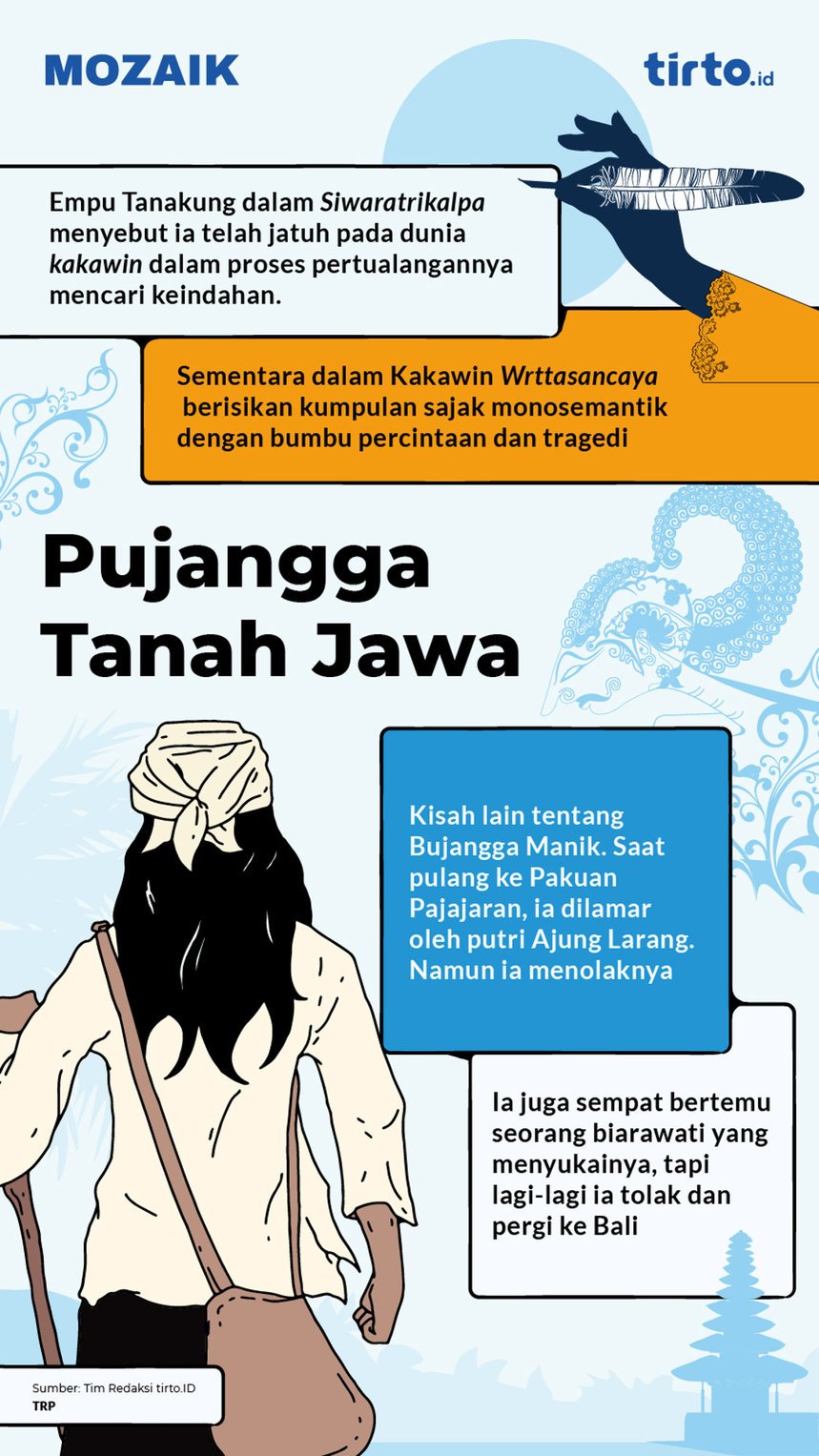

Manuskrip Śiwarātrikalpa sebagaimana dikutip dari tulisan A. Teeuw dkk. (1969), berisi ajaran didaktik perihal ritual pada malam Śiwa yang digambarkan dalam cerita seorang pemburu bernama Lubdhaka. Di dalam naskah ini Tanakung menyebut ia telah jatuh pada dunia kakawin (puisi Jawa Kuno) dalam proses pertualangannya mencari keindahan. Ungkapan ini nantinya menjadi semacam ciri khas penanda karya sastra Tanakung yang lain.

Terlepas sisi-sisi kemanusiaan yang terkandung dalam karya-karya sastranya, tulisan empu yang nama pena-nya berarti "tanpa cinta" ini merupakan yang paling awal diterjemahkan oleh para ahli dari Belanda.

Teks paling awal yang diterbitkan itu adalah Kakawin Wṛttasañcaya. Mengutip dari tulisan P.J. Zoetmulder Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang (1985), Kakawin Wṛttasañcaya untuk kali pertama diterbitkan terjemahannya pada tahun 1848 oleh R. Friederich.

Naskah Jawa Kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa ini secara umum berisikan kumpulan sajak-sajak monosemantik. Kumpulan sajak-sajak ini dimuat dengan tujuan sebagai arahan pembuatan puisi Sanskerta dalam bahasa Jawa Kuno.

Namun, bagi Zoetmulder sajak-sajak ini sengaja dibuat monosemantik dan sederhana agar Tanakung bisa memasukkan diksi bahasa Jawa Kuno yang kurang lazim sebagai referensi para sastrawan.

Pada contoh sajak-sajak itu, bumbu percintaan dan tragedi tidak luput dari alur cerita yang dibuat Tanakung. Diceritakan bahwa terdapat seorang gadis yang sedang galau meratapi kehilangan kekasihnya di pinggir danau. Sembari bergalau itulah sang gadis kemudian didatangi sepasang itik yang iba terhadap dirinya.

Singkat cerita, kedua itik itu bercakap-cakap dengan sang gadis dan berencana untuk membantu sang gadis dalam mencari kekasihnya yang pergi. Kedua itik itu terbang berkeliling dunia untuk mencari pacar sang gadis, sampai akhirnya mereka bertemu dengan pujaan hati sang gadis yang sedang menulis.

Saat kedua itik itu menghampiri sang bujang dan bertanya mengapa ia mencampakkan sang gadis, sang bujang menjawab bahwa ia masih mencintai pacarnya. Alasan kepergiannya adalah karena ada dorongan membuat sajak. Demikianlah, sekilas cerita ini menunjukkan paradoks kemenangan sajak atas cinta, ciri khas Tanakung.

Bujangga Manik Menolak Lamaran

Kisah lain adalah tentang Bujangga Manik yang beberapa kali bikin patah hati. Bukan lewat karya sastra, namun lewat kecenderungannya dalam mencari ilmu pengetahuan.

Sebagaimana dipaparkan dalam tiga terjemahan puisi J. Noorduyn dan A. Teeuw berjudul Tiga Pesona Sunda Kuna (2009), selain menyajikan cerita perjalanan Pangeran Ameng Layaran atau Bujangga Manik, naskah Bujangga Manik juga diwarnai kisah cinta sang pangeran resi.

Di dalam teks itu disebutkan bahwa ketika Bujangga Manik pulang ke ibu kota Pakuan Pajajaran dalam rangkaian perjalanan pertamanya, ia dilamar oleh seorang putri bernama Ajung Larang. Masalahnya, Bujangga Manik telah mengabdikan dirinya pada pencarian jati diri dan pertualangan, sehingga ia menolak sang putri dan bahkan kabur dari Pakuan Pajajaran.

Dalam perjalanan keduanya, ia berhenti di Balungbungan (Banyuwangi sekarang). Di menjumpai bahwa daerah itu amat nyaman karena jauh dari keramaian dan cocok untuk dijadikan tempat bertapa.

Ia menetap di Balungbungan selama kurang lebih satu tahun. Bujangga Manik bertemu dengan seorang biarawati yang menyukainya dan ingin menyuntingnya.

Karena merasa tugas sucinya belum selesai, alih-alih merespons keinginan petapa perempuan tersebut, Bujangga Manik malah meninggalkan Balungbungan dan pergi ke Bali. Penolakan cinta Bujangga Manik terhadap biarawati ini menggunakan ungkapan dalam naskah Siksaguru sebagai berikut:

Kadiangganing ring gêni, lamun padeukeut deung eunjuk, mungku burung eta seungeut, kitu lanang deungeun wadon.

"Layaknya bara api berdekatan dengan sabut kelapa, pasti akanlah terbakar. Begitu pula laki-laki dan perempuan".

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi