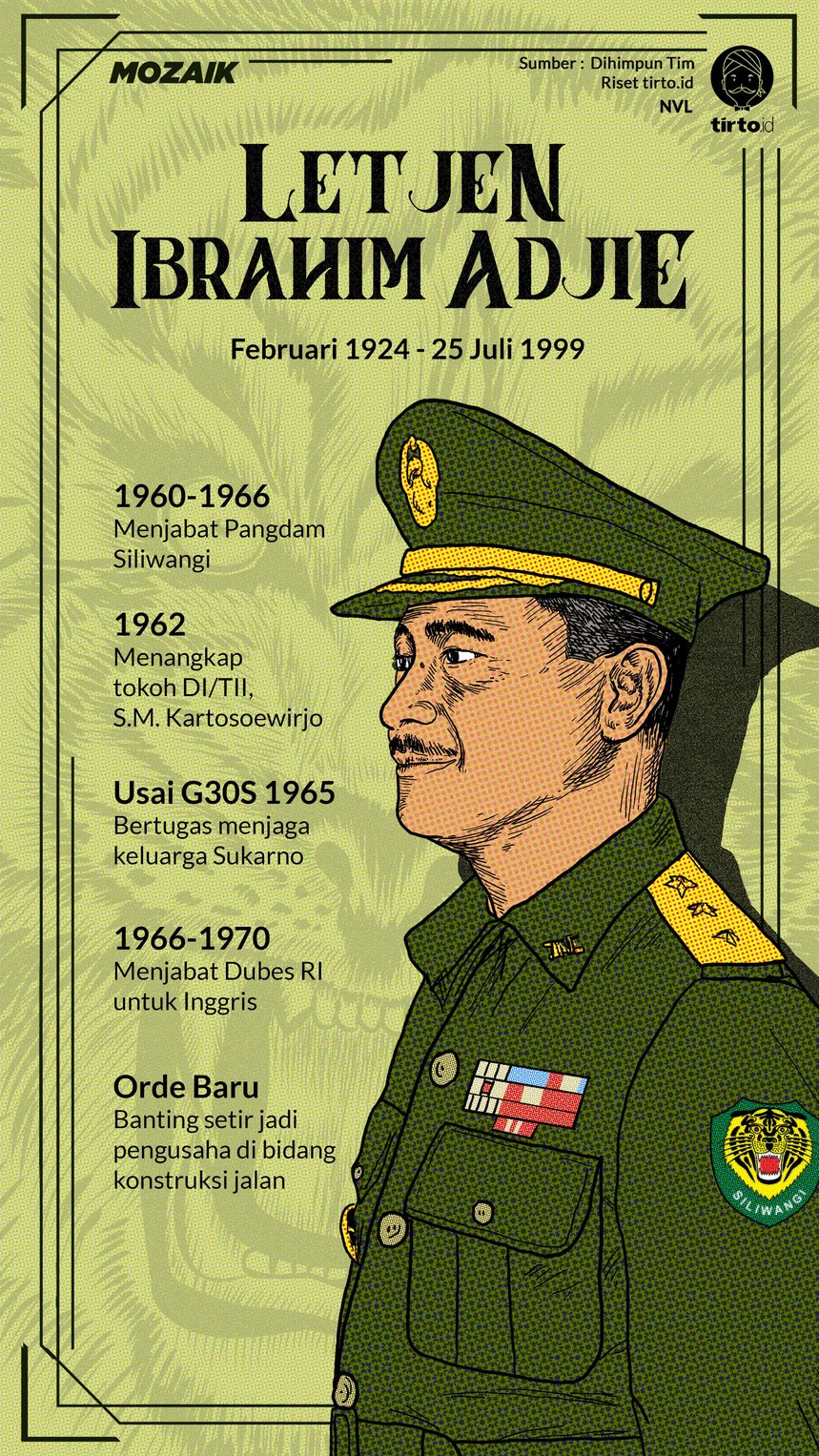

tirto.id - Operasi Baratayudha tepat dimulai pada awal bulan April 1962. Misinya jelas, menangkap dedengkot gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang jelas-jelas telah melawan pemerintahan yang sah: Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Pangdam Siliwangi Letnan Jenderal Ibrahim Adjie memimpin langsung operasi militer tersebut.

“Kita akan membagi penangkapan Kartosoewirjo menjadi 4 bagian daerah. Gunung Galunggung, Gunung Guntur dan Batara Guru, Rangkas dan Baroko, dan Cimareme,“ demikian instruksi Ibrahim Adjie dalam rapat sesaat sebelum Operasi Baratayudha dimulai (Damien Dematra, Kartosoewirjo: Pahlawan Atau Teroris?, 2011:419).

Ibrahim Adjie terdiam sejenak, mengamati raut muka para komandannya. Tiada rasa takut yang tampak dari wajah-wajah bergaris keras itu.

“Ada pertanyaan?” tanya sang panglima kemudian.

Hampir semua kepala yang ada di ruangan itu serempak menggeleng tegas. Itu artinya, Operasi Batarayudha siap dilaksanakan. Perburuan gembong pemberontak yang dilakukan atas nama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) segera dimulai.

Perburuan Teman Lama Presiden

Tidak mudah menjangkau tempat di mana Kartosoewirjo bersemayam di pedalaman tanah Sunda itu. Yang jelas, Presiden Sukarno mempercayakan kepada Ibrahim Adjie dan pasukannya di Divisi Siliwangi untuk segera menemukan mantan rekan seperjuangannya tersebut.

Sukarno dan Kartosoewirjo memang pernah berbareng bergerak ketika Indonesia masih dalam cengkeraman pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keduanya bahkan sempat tinggal di bawah atap yang sama semasa indekos saat masih remaja dulu, yakni di kediaman pemimpin besar Sarekat Islam (SI), H.O.S. Tjokroaminoto, di Surabaya.

Kartosoewirjo terus mengikuti jejak Tjokroaminoto di SI hingga organisasi pergerakan terbesar di Indonesia itu beralih-rupa menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara Sukarno membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) dan akhirnya berhasil merengkuh posisi tertinggi sebagai pertama Presiden RI.

Punya guru yang sama yakni Tjokroaminoto dan pernah senasib-sepenanggungan di masa lalu ternyata tidak membuat persahabatan mereka langgeng selamanya. Kartosoewirjo selalu menolak tawaran untuk duduk di kabinet pemerintahan Sukarno, dan justru memilih jalan perlawanan dengan mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 (B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, 2013:253).

Sukarno tentu saja murka. Namun, tidak mudah menangkap sahabatnya itu di masa ketika RI masih belum sepenuhnya tegak berdiri. Lebih dari satu dekade kemudian, barulah misi itu tercapai berkat andil besar panglima kepercayaan sang presiden. Siapa lagi kalau bukan Ibrahim Adjie yang menjabat sebagai Pangdam Siliwangi sejak 1960.

Pengawal Setia Bung Karno

Upaya untuk menuntaskan misi penting tersebut ternyata memang butuh waktu yang cukup lama. Markas DI/TII yang semula diketahui berlokasi di suatu desa di Tasikmalaya, Jawa Barat, ternyata sudah ditinggalkan ketika pasukan khusus Divisi Siliwangi tiba di sana.

Kartosoewirjo rupanya selalu berpindah tempat, menerapkan taktik perang gerilya yang pernah dilakukan pula oleh Pangeran Diponegoro atau Jenderal Soedirman untuk menghadapi Belanda. Tidak kurang dari 2 bulan lamanya pasukan pimpinan Ibrahim Adjie memburu Kartosoewirjo beserta para pengikutnya.

Akhirnya, 4 Juni 1962, Ibrahim Adjie menuntaskan misinya. Kartosoewirjo diringkus di kawasan Gunung Rakutak, sekira 45 km selatan Bandung. Bekas karib Bung Karno ini pun divonis hukuman mati, lalu dieksekusi di salah satu pulau di Kepulauan Seribu pada 5 September 1962 (Irfan S. Awwas, Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia, 2008:268).

Tiga warsa berselang, republik kembali dilanda polemik. Gerakan 30 September 1965 (G30S) terjadi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai tersangka utamanya. Situasi politik dan keamanan ibukota yang amat rawan membuat Presiden Sukarno was-was. Presiden pun memerintahkan pilot pesawat kepresidenan segera terbang ke Bandung untuk menjemput Ibrahim Adjie yang akan ditugaskan untuk mengamankan anak-anaknya.

Keputusan Bung Karno mempertaruhkan keselamatan keluarganya kepada Pangdam Siliwangi itu barangkali ibarat perjudian. Nama Ibrahim Adjie tercantum sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat dalam jajaran Dewan Jenderal yang diisukan akan menggulingkan Presiden Sukarno dari kekuasaan (Hersri Setiawan, Kamus Gestok, 2003:63).

Tapi, presiden rupanya tahu betul bahwa Ibrahim Adjie tak akan mengkhianatinya karena ia adalah Sukarnois sejati. Ibrahim Adjie pun merespons dengan memperingatkan bahwa ia akan memerintahkan Divisi Siliwangi memasuki Jakarta jika presiden berada dalam bahaya dari pihak manapun (Victor M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi, 2005:214).

Divisi Siliwangi yang kali ini dipimpin Letjen Ibrahim Adjie sekali lagi membuktikan bahwa mereka memang anti-PKI, seperti saat menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948 (Taufik Abdullah, dkk., Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional, Volume 2, 2012:75). Dalam kasus G30S ini pun mereka bersih dari penyusupan PKI sehingga tidak bergejolak seperti dialami Divisi Diponegoro (Jawa Tengah) dan Brawijaya (Jawa Timur).

Disingkirkan Orde Baru

Peristiwa berdarah G30S rupanya menjadi sinyal runtuhnya kekuasaan Sukarno yang kemudian diambil-alih oleh Soeharto. Namun, berdiri di garis terdepan dalam upaya pemberantasan PKI ternyata tidak membuat posisi Ibrahim Adjie nyaman di era Orde Baru. Soeharto pastinya tahu bahwa Ibrahim Adjie adalah pengikut setia Bung Karno dan dirasa “berbahaya” jika dilibatkan dalam prosesi pancaroba rezim tersebut.

Tahun 1966, Ibrahim Adjie disingkirkan pelan-pelan. Soeharto yang sedang merintis peralihan kekuasaan mengirimnya ke Inggris untuk menjadi Duta Besar RI (Agus Sudibyo & Cornelis Lay, Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru, 1999:127). Kebijakan serupa juga diberlakukan kepada para perwira militer lainnya yang ditengarai sebagai pendukung Sukarno.

Ibrahim Adjie menjalani peran barunya sebagai Duta Besar Inggris selama 4 tahun. Ia pulang ke tanah air pada 1970. Namun, ia tidak berminat terjun ke kancah politik Orde Baru yang sepenuhnya berada di bawah kendali Soeharto selaku penguasa baru.

Tokoh kelahiran Bogor tanggal 24 Februari 1924 ini memilih alih-profesi. Dari militer kemudian dilimpahkan ke birokrasi sebagai duta besar, Ibrahim Adjie kemudian aktif di sektor usaha. Ia menjadi pengusaha kontraktor, mendirikan PT Kurnia Djaya Alam (PT KDA) yang bergerak di bidang konstruksi, terutama proyek pembuatan jalan.

Salah satu pekerjaan besar yang ditangani Ibrahim Adjie dengan bendera PT KDA adalah proyek Jalan Trans Barelang di Batam sepanjang 54 km yang di dalamnya dibangun pula 6 jembatan antar-pulau. Dari situlah nama Ibrahim Adjie sangat dikenal oleh masyarakat Batam (Edi Sutrisno, 110 Tokoh Berpengaruh di Batam, 2007:132).

Sayang, hari-hari senja Ibrahim Adjie harus dilaluinya dalam kondisi sakit yang berangsur parah. Sang panglima kebanggaan Bung Karno ini terserang stroke. Meskipun sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura, nyawa Ibrahim Adjie tak tertolong. Ia meninggal pada 25 Juli 1999, tepat hari ini 20 tahun lalu.

==========

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 25 Juli 2017. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti & Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id