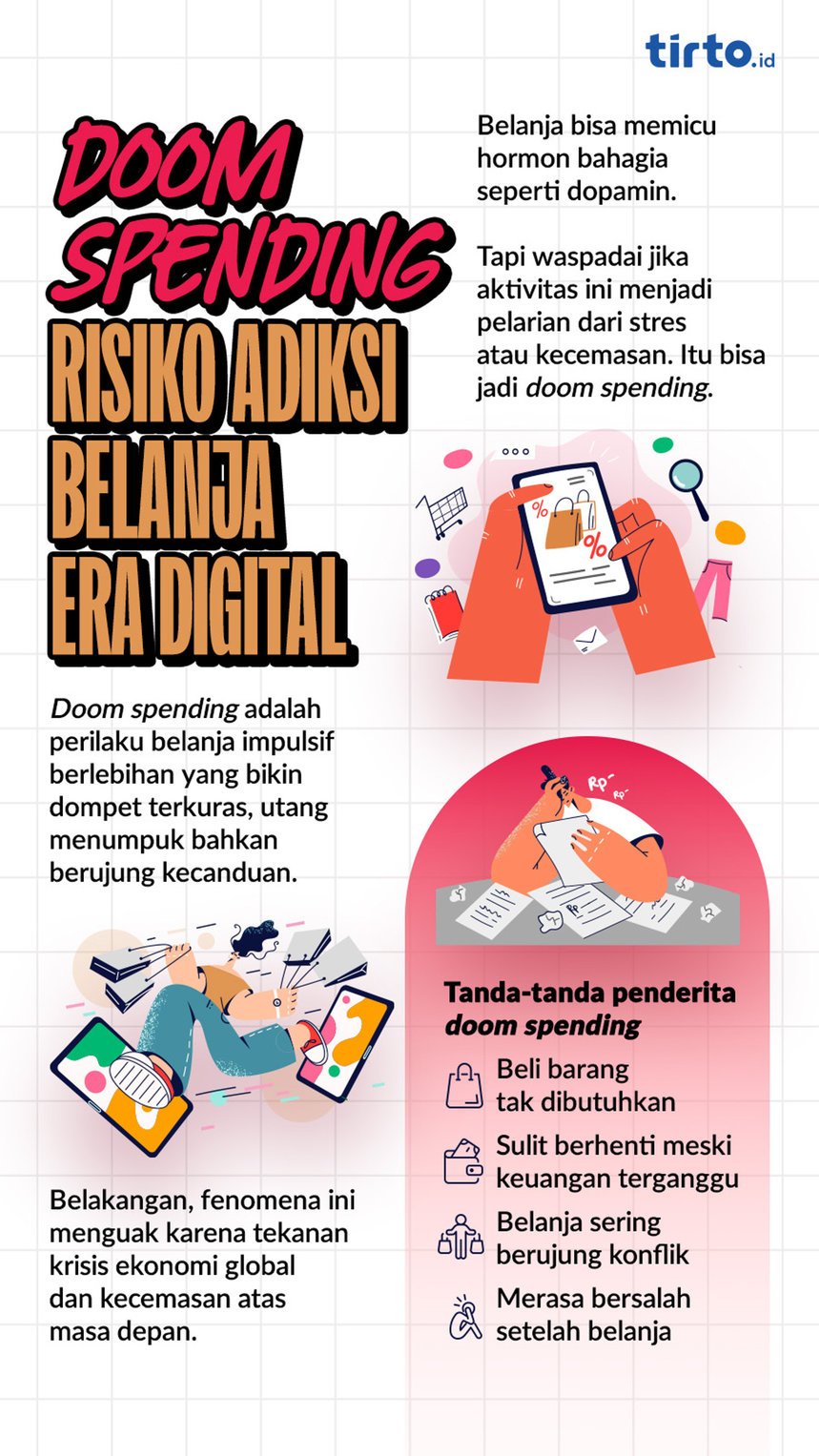

tirto.id - Belanja dapat memancing perasaan senang dan puas akibat pelepasan hormon bahagia di otak seperti dopamin, endorfin, dan serotonin. Namun, jika belanja menjadi cara utama lari dari stres, ia dapat memicu doom spending dan berisiko terus berulang akibat adiksi.

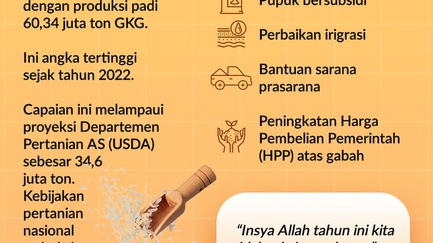

Istilah doom spending populer untuk menggambarkan belanja berlebihan secara impulsif akibat stres dan kecemasan. Karena mendorong pengeluaran jumbo, doom spending akan menimbulkan masalah jika terjadi berkali-kali. Sebab, aktivitas belanja bisa tidak terkendali hingga dompet terkuras tuntas, bahkan mengundang jerat utang.

Tidak hanya melumpuhkan kapasitas finansial, doom spending dapat berisikomenjadi belanja kompulsif. Gangguan psikologis ini disebut juga compulsive buying disorder atau oniomania.

Melalui Psychology Today, Direktur Medis Rochester Center for Behavioral Medicine, Joel L. Young, M.D., menjelaskan ciri utama oniomania adalah dorongan belanja yang tidak tertahankan. Pembeli kompulsif akan terus membelanjakan uang meski rekening sudah berdarah atau barang yang dibeli mengecewakan dan tidak berguna.

Young menambahkan, sekalipun orang kaya bisa mengalami oniomania tanpa terimbas masalah keuangan serius, dampaknya tetap buruk. Seperti kecanduan lainnya, belanja kompulsif meningkat seiring waktu, dengan pengeluaran bertambah besar demi lonjakan dopamin saat pembelian. Bagi siapa pun, adiksi ini akan memantik lebih banyak emosi negatif dan pemborosan.

Kenapa Doom Spending Marak Terjadi?

Doom spending sebenarnya coping mechanism (upaya menanggulangi) seperti retail therapy, untuk sekadar mengobati rasa bosan, stres ringan, atau patah hati. Laporan studi dalam Journal of Consumer Psychology (2014) menerangkan, umumnya orang merasa dapat menentukan pilihan secara mandiri saat berbelanja. Keyakinan atas kendali pilihan tersebut yang kemudian menekan perasaan sedih atau stres seseorang.

Sebagai pelepas stres, retail therapy mungkin cukup dengan check out gelang murah di toko online saat hari diskon. Ini tentu berbeda dari doom spending yang mendorong orang nekat membeli barang-barang mahal meskipun isi rekening pas-pasan. Jenis stres pemicu doom spending acapkali juga lebih ‘serius’ dan berjangka panjang.

Survei Intuit Credit Karma pada 2023 terhadap 1.000 responden, seperti dilansir Business Insider, menunjukkan lebih dari seperempat (27 persen) warga Amerika Serikat (AS) melakukan doom spending akibat stres melihat situasi ekonomi dan politik global. Hasil survei yang sama menyebutkan doom spending umum terjadi di kalangan Gen Z (35 persen) dan milenial (43 persen).

Kerentanan anak muda melakukan doom spending bukan hanya karena belanja makin mudah dengan menyentuh layar. Orang muda di segala masa memang cenderung gemar hidup boros. Namun, menurut Iona Bain, penulis buku Own It! How Our Generation Can Invest Our Way to a Better Future, situasi dunia kini jauh berbeda.

"Mereka lebih mudah terjebak godaan konsumtif dibanding sebelumnya, karena kondisi ekonomi amat sulit dan penuh tekanan. Terlalu sering saya melihat mereka terjerumus dalam utang," kata Bain kepada Vogue.

Fenomena di atas muncul karena doom spending seolah menjadi penawar ketika banyak anak muda merasa tidak memiliki kendali atas masa depan. Misalnya khawatir tidak kunjung sejahtera saat menua atau takut gagal memiliki rumah yang harganya terus melambung. Ketidakpastian ini mendorong mereka mencari kontrol dengan membeli kemewahan sesaat.

Survei Axios Vibes oleh The Harris Poll pada 2024, yang melibatkan 2.122 orang di AS, mendapati bahwa 65 persen Gen Z dan milenial kesulitan mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu. Pemicunya kombinasi antara belanja untuk melepas penat dan FOMO. Menariknya, mayoritas milenial dan Gen Z yang disurvei setuju bahwa lebih baik memanjakan diri sekarang daripada menunggu masa depan yang tidak pasti.

"Makin banyak muncul meme seperti 'retail therapy' atau 'budaya mentraktir diri sendiri' yang menyamakan kesehatan mental dengan pengeluaran impulsif," kata John Gerzema, CEO The Harris Poll, terkait hasil survei Axios Vibes.

Studi terbaru garapan tim Bitcoin Postage yang melibatkan 2.294 responden survei pada Januari 2025 memberi gambaran lebih konkret. Survei ini menyimpulkan 72 persen warga AS pernah menghamburkan duit karena stres. Mayoritas dengan membeli makanan, hiburan, dan pakaian.

Hasil pemilu AS 2024 memang bikin 1 dari 4 responden melakukan belanja impulsif. Namun, penyebab doom spending paling umum adalah kekhawatiran pada ketidakstabilan ekonomi, biaya hidup tinggi, dan stres karena masalah keluarga.

Mewaspadai Jeratan Adiksi Belanja

Hingga kini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mengakui oniomania sebagai bentuk kecanduan. Compulsive Buying Disorder (CBD) atau Compulsive Buying-Shopping Disorder (CBSD) juga belum tercantum dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi ke-5 (DSM-5).

Namun, berbagai temuan riset menunjukkan masalah ini nyata ada. Sejumlah peneliti dan ahli psikologi juga menilai oniomania masalah serius dan penting untuk mengidentifikasi gejala tersebut.

Sebuah studi dalam Jurnal Psikologi Insight (2022) mengembangkan alat ukur untuk mengetahui tingkat adiksi belanja online dengan mengadaptasi Online Shopping Addiction Scale rumusan Haiyan Zhao et al. (2017).

Hasil kajian tim peneliti Tiongkok yang termuat dalam jurnal Frontiers in Psychology (2017) itu terinspirasi model enam komponen dari Mark Griffiths, ahli terkenal di bidang kecanduan. Mereka lantas menyusun 18 pernyataan tanda adiksi belanja yang dikembangkan dari enam ciri kecanduan menurut Griffiths, yakni Salience (terus kepikiran), Mood Modification (bikin nyaman), Tolerance (butuh lebih banyak), Withdrawal (gejala sakau), Conflict (banyak masalah), dan Relapse (kambuh lagi).

Tim periset dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang merilis hasil studi di Jurnal Psikologi Insight mengadaptasi Online Shopping Addiction Scale tadi ke bahasa Indonesia. Mereka kemudian memastikan kelayakannya sebagai alat ukur adiksi belanja melalui analisis psikometri yang melibatkan 159 partisipan berusia 18-24 tahun. Kajian ini memaparkan 18 item yang mengindikasikan tanda adiksi belanja online.

Untuk tanda Salience, contoh indikasinya adalah pengakuan responden bahwa belanja online menghabiskan banyak waktunya. Lalu indikasi Mood Modification tampak dari pengaruh belanja online yang memperbaiki suasana hati saat sedih, cemas, atau gelisah.

Di kategori Tolerance, indikatornya dapat terlihat dari berkurangnya waktu luang bersama keluarga atau teman akibat urusan belanja. Sementara kemunculan perasaan gelisah dan tertekan saat keinginan belanja muncul, menjadi indikasi Withdrawal.

Pada gejala Relapse, contoh indikator yang mengindikasikan ciri utama kecanduan ini ialah selalu gagal saat ingin mengurangi intensitas belanja online yang tinggi. Di fase Conflict, indikasinya dapat terlihat dari pertengkaran dengan orang terdekat karena belanja online.

Sejumlah item Online Shopping Addiction Scale di atas sebenarnya lebih direkomendasikan untuk penelitian. Namun, melihat rumusannya yang mudah dipahami, orang awam pun dapat menggunakannya untuk mewaspadai gejala adiksi belanja.

Jika masih sulit menerapkan alat ukur di atas, deteksi setidaknya bisa merujuk pada empat perbedaan belanja jenis normal dan adiksi menurut laman Very Well Mind.

Belanja normal ditandai dengan membeli barang yang dibutuhkan/dipakai, tidak ada rasa terpaksa ketika membeli, tak ada dampak buruk pada keuangan, dan belanja besar cuma sesekali. Sebaliknya tanda adiksi belanja adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan/dipakai, belanja terus dan sulit berhenti (kompulsif), belanja memicu masalah finansial, dan doom spending terjadi berkali-kali.

Menimbang belum diakuinya doom spending sebagai gangguan mental resmi, penting untuk tetap waspada terhadap gejala-gejala adiksi belanja yang sering kali tersembunyi di balik normalisasi perilaku konsumtif. Di tengah kemudahan belanja digital dan dorongan konsumsi dari berbagai platform, kemampuan mengenali perbedaan antara belanja sehat dan kompulsif menjadi kunci untuk menjaga kesehatan mental dan keuangan.

Editor: Dwi Ayuningtyas

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id