tirto.id - Sejak permulaan abad ke-21, Cina semakin agresif mendominasi perekonomian dunia. Cina punya segala modal yang diperlukan, mulai dari strategi dagang modern, kekayaan sumber daya, luas wilayah, hingga gelembung besar populasi penduduknya. Dalam 20 tahun ke depan, Cina diprediksi menjadi negara adidaya dan mengalahkan dominasi Amerika Serikat.

Begitulah tesis sejarawan Norwegia Odd Arne Westad dalam bukunya Restless Empire: China and the World Since 1750 (2012, hlm. 13). Menurut Westad, ambisi Cina meningkatkan kemampuan energi untuk kesejahteraan rakyat dan meningkatkan usia harapan hidup menjadi delapan puluh tahun juga harus dianggap penting. Tak hanya itu, Cina juga tengah mengembangkan teknologi jaringan 5G juga untuk mendukung proses modernisasi dan urbanisasi.

Semua itu memengaruhi tumbuhnya kultur konsumerisme masyarakat Cina. Perdagangan teh di Cina, misalnya, telah mencapai 260 juta poundsterling pada 1840. Konsumsi teh yang begitu tinggi ini juga dipenuhi dengan mekanisme subsisten.

Kenneth Pomeranz dalam The great Divergence: China, Europe, and the Making of Modern World Economy (2000, hlm. 104) mencatat, wilayah-wilayah penghasil teh seperti Anhui sudah mengalami surplus produksi sejak abad ke-19. Teh dari sana sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan sanggup memenuhi kebutuhan ekspor.

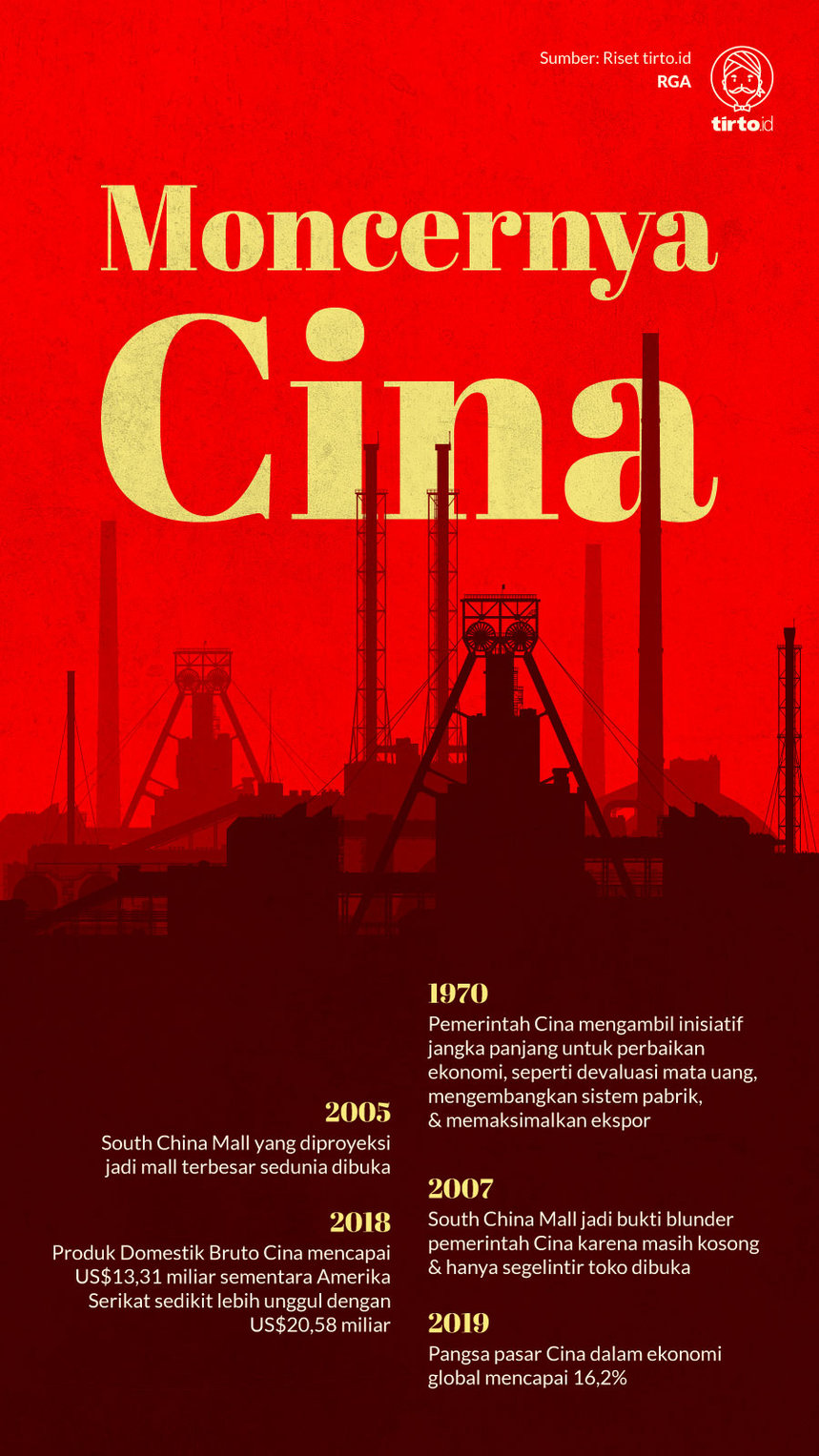

Kultur konsumerisme masyarakat Cina tidak hanya distimulasi oleh perdagangan yang bergairah. Sejak dekade 1970-an, pemerintah Cina juga mendukung perdagangan dengan kebijakan devaluasi mata uang, pengembangan sistem pabrik, dan maksimalisasi ekspor.

Rencana jangka panjang yang terstruktur ini terbukti menampakkan hasil positif. Pendapatan negara mencapai 184 ribu triliun rupiah per tahun. Di akhir 2020 ini target Cina pendapatan itu diproyeksikan mencapai dua kali lipat.

Agresivitas Cina membuat negara-negara lain, terutama negara tetangganya, gentar. Dengan kekuatan ekonomi yang besar, Cina tentu sangat bisa memaksakan kepentingannya terhadap kawasan. Negara-negara kawasan bakal tak berdaya dalam negosiasi karena sudah jauh “kalah angin”.

Amerika yang Terseok-seok

Berkebalikan dengan Cina, Amerika yang selama ini disebut adidaya justru mulai terseok-seok menghadapi kompetisi ekonomi di zaman modern. James Fallows, kolumnis The Atlantic, pernah membahas tentang bahaya jatuhnya “imperium” Amerika Serikat. Fallows menganalogikan Amerika sebagai Romawi yang kehabisan tenaga karena diserang habis-habisan oleh bangsa barbar.

Ada dua indikator yang dicatat Fallows. Pertama, menjelang kehancurannya, Romawi tengah sibuk dengan silang-sengkarut masalah dalam negeri, mulai dari rumitnya perbudakan, wilayah yang terlalu luas, hingga kepemimpinan yang lalim. Bagi Fallows, hal itu juga sedang terjadi di Amerika sekarang.

Seperti halnya Romawi, menurut Fallows, pemerintah Amerika tidak sanggup menyelesaikan permasalahan dalam negerinya. Gonjang-ganjing politik nasional itu pun semakin melemahkan Amerika dari dalam.

Kedua, setelah imperium Romawi jatuh, peradaban Eropa memasuki zaman baru yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Pada masa era yang dikenal sebagai Dark Age, ada agama yang mendominasi kehidupan masyarakat dan ada wabah penyakit yang mematikan. Perlu ratusan tahun sebelum akhirnya masyarakat Eropa memasuki Renaissance—era pembaharuan.

Di zaman ini, kemungkinan terjadinya peperangan fisik memang kecil. Peperangan modern beralih ke bidang ekonom dan moneter. Cina jelas unggul dengan “sejata” industri yang masif, dukungan suplai bahan-bahan mentah yang hampir tak terbatas, dan tenaga kerja murah yang jumlahnya semakin banyak.

Di bidang perdagangan internasional, ekspor Amerika juga relatif melemah dibandingkan dengan negara-negara pesaingnya. Laman Investopedia menyebut, mulai banyak perusahaan Amerika yang semakin bergantung pada Cina. Tanpa permintaan dari pasar Cina, perusahaan-perusahaan Amerika itu akan terjerumus pada pemotongan ongkos operasional atau bahkan terpaksa merumahkan pekerjanya. Inilah yang menghasilkan peningkatan jumlah pengangguran di Amerika.

Ekspektasi yang Terlalu Tinggi

Tidak semua orang menganggap pandangan Fallows itu tepat. Robert Kagan, misalnya, punya pendapat berbeda. Pejabat senior di Departemen Luar Negeri Amerika itu menyampaikan analisisnya dalam sebuah wawancara dengan Brookings Institution, sebuah organisasi yang meneliti kebijakan publik di Amerika.

“Kekuatan nasional yang komprehensif ada dalam bidang-bidang seperti ekonomi, militer, sampai pengaruh politik. Untuk urusan-urusan itu, tidak ada kekuatan lain di luar Amerika yang bisa menyentuh posisi Amerika, termasuk Cina,” kata Kagan.

Analisa Kagan ini cukup beralasan, mengingat pembangunan dan stimulan ekonomi di Cina kerap menjadi blunder. Masalah-masalah yang terus menumpuk itu berpotensi jadi bom waktu bagi Cina.

Merasa punya banyak sumber daya, pemerintah Cina menggelontorkan dana besar untuk membangun infrastruktur dan pusat-pusat bisnis baru. Gedung apartemen dan pusat belanja mewah dibangun di mana-mana untuk memenuhi kultur konsumerisme. Pertumbuhan ekonomi pun dijaga agar tetap positif.

Pemerintah Cina juga mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi ledakan populasi masyarakat kelas menengah yang kini telah mencapai tujuh puluh juta jiwa. Pemerintah Cina juga pernah punya rencana membangun 23 kota modern yang mampu menampung populasi yang lebih besar dari New York.

Nyatanya, rencana-rencana raksasa itu kerap meleset. Di Kota Dongguan, misalnya, pemerintah Cina membangun South China Mall. Pusat belanja mewah ini sanggup menampung 1.500 toko dan diklaim sebagai mal terbesar di dunia. Pengembangnya punya proyeksi rata-rata tujuh puluh ribu orang akan memenuhi mall itu setiap harinya.

South China Mall selesai dibangun dan dibuka untuk bisnis pada 2005. Dua tahun kemudian, pebisnis Hong Kong Stephen Liu mengunjungi rekan bisnisnya di South China Mall dan berkesimpulan bahwa pembangunan mal itu adalah sebuah kesalahan.

“Mereka keliru membangun pusat belanja sebesar ini. Mayoritas warga di wilayah ini adalah buruh pabrik yang tidak sanggup belanja di mal ini,” kata Liu.

Pada 2007, The New York Times menulis bahwa South China Mall adalah simbol estimasi berlebih dan kekeliruan pemerintah Cina dalam menstimulasi daya beli masyarakatnya.

“Jika Cina tidak bisa mengubah prioritas pertumbuhan ekonomi dari sektor ekspor, pembangunan pabrik, investasi properti menjadi konsumerisme, maka surplus perdagangan hanya akan terus tumbuh tapi tidak berkembang,” kata Nicholas Lardy, peneliti ekonomi dari Peterson Institute for International Economics, seperti dikutip oleh The New York Times.

Pertumbuhan ekonomi Cina sejak 2010 juga memperlihatkan tren menurun. Pendapatan kotor negara menurun dari 9,3 persen pada 2011 menjadi 7,4 persen pada 2014. Tren penurunan itu kembali terlihat pada 2019. Oleh karena itu, daya beli masyarakat Cina tidak lagi sekuat dulu. Jutaan apartemen yang sudah disiapkan oleh pemerintah Cina pun terbengkalai tak dihuni.

Pemenang kompetisi ekonomi ini kemungkinan akan terlihat dalam waktu dekat. Jadi, apakah kekuatan ekonomi Cina memang sekuat yang terlihat? Atau Amerika akan tetap mampu mempertahankan dominasinya?

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id