tirto.id - Perkembangan bahasa Sunda sampai bentuknya yang sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari peran orang-orang Belanda. Atau, menurut Mikihiro Moriyama dalam buku Semangat Baru; Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19, bahasa Sunda dalam sejarahnya “ditemukan”, “dimurnikan”, dan “didayagunakan” oleh orang kolonial.

“Kaum cendekiawan Belanda yang berstatus pejabat pemerintah kolonial, penginjil, dan partikelir yang hidup pada abad itu baru menemukan bahasa Sunda sebagai bahasa mandiri yang memiliki kosa kata dan struktur tersendiri pada abad ke-19,” tulis Edi S. Ekadjati dalam pengantar buku tersebut.

Seorang Belanda yang perannya cukup besar dan tidak bisa dilepaskan dari hadirnya budaya cetak dalam bahasa Sunda adalah Karel Frederik Holle atau K.F. Holle. Her Suganda dalam buku Kisah Para Preangerplanters menuturkan bahwa sebelum berkenalan dan mendalami bahasa Sunda, K.F. Holle hanya salah seorang yang ikut dalam rombongan pelayaran warga Belanda pimpinan Guillaume Louis Jacques van der Hucth. Pada 1843, rombongan yang berlayar dari Belanda itu hendak menuju tanah harapan di timur jauh, yaitu sebuah negeri koloni yang bernama Hindia Belanda.

Setelah bekerja selama sepuluh tahun di Kantor Residen Cianjur sebagai klerk dan di Kantor Directie van Middelen en Domeinen di Batavia, K.F. Holle merasa tidak puas. Ia akhirnya memilih menjadi administratur sebuah perkebunan teh di Cikajang, Garut. Setelah itu ia lalu membuka perkebunan teh dan kina waspada (Bellevue) di kaki gunung Cikuray.

Di tempat kerja barunya, K.F. Holle tertarik dengan literasi dan kebudayaan Sunda. Sambil belajar bahasa Sunda dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat dan penguasa setempat, ia pun kerap mengenakan pakaian seperti halnya pribumi, seperti sarung dan kerepus.

Saat mendalami bahasa Sunda, Holle bersahabat dengan Moehamad Moesa (Hoofd Penghulu Limbangan) dan putrinya yang bernama R.A. Lasminingrat. Ia kemudian mendorong sahabat-sahabatnya itu untuk menulis.

Berkat persahabatannya dengan Holle, Moehamad Moesa kemudian berhasil membuat beberapa karya, di antaranya Wawatjan Woelangkrama (1862), Wawatjan Dongéng-dongéng Toeladan (1862), Woelang Tani (1862), Wawatjan Tjarios Ali Moehtar (1864), Élmoe Nyawah (1864), Wawatjan Woelang Moerid (1865), Wawatjan Woelang Goeroe (1865), Wawatjan Pandji Woeloeng (1871), dan Dongéng-dongéng Pieunteungeun (1887).

Buku-buku karya Moehamad Moesa tersebut, menurut Ajip Rosidi dalam Jurnal Kebudayaan Sunda Dangiang edisi III/2002, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bacaan murid sekolah.

Di bawah pengawasan K.F. Holle juga, beberapa pejabat lokal berhasil menuliskan karya dalam bahasa Sunda, yakni Bratawidjaja (mantan patih daerah Galuh di Kabupaten Sukapura/Tasikmalaya) dan Adi Widjaja (patih daerah Limbangan). Buku-buku berbahasa Sunda yang diproduksi dalam pengawasan K.F. Holle berlangsung kira-kira sampai 1880-an.

Pagoeneman Soenda djeung Walanda, buku terakhir yang berada di bawah pengawasannya, terbit pada 1883. Sedangkan buku yang terakhir disunting oleh Holle adalah Mitra noe Tani, terbit pada 1896.

Peran Holle tak hanya mendorong para penulis pribumi untuk terus berkarya dan mengawasi proses kreatifnya. Ia juga menulis buku berbahasa Sunda yang kemudian menjadi populer menjadi dongeng pengantar tidur anak-anak di kalangan masyarakat Sunda, yaitu Tjarita Koera-koera djeung Monyét. Dalam keseharian, dongeng tersebut kemudian dikenal dengan judul Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét. Buku fabel yang terbit pada 1851 tersebut dianggap sebagai pelopor buku pegangan siswa di Jawa Barat.

Meski K.F. Holle terbilang berjasa pada perkembangan literasi Sunda, ia tetap dicurigai dan kerap dikenai prasangka, karena Holle adalah penasihat kehormatan pemerintah Hindia Belanda untuk urusan pribumi. Sikap curiga datang dari kedua belah pihak, baik kalangan pribumi maupun pihak Belanda. Moriyama menggambarkan situasi ini dengan kalimat “paduan ganjil antara oportunisme, persahabatan, dan keingintahuan.”

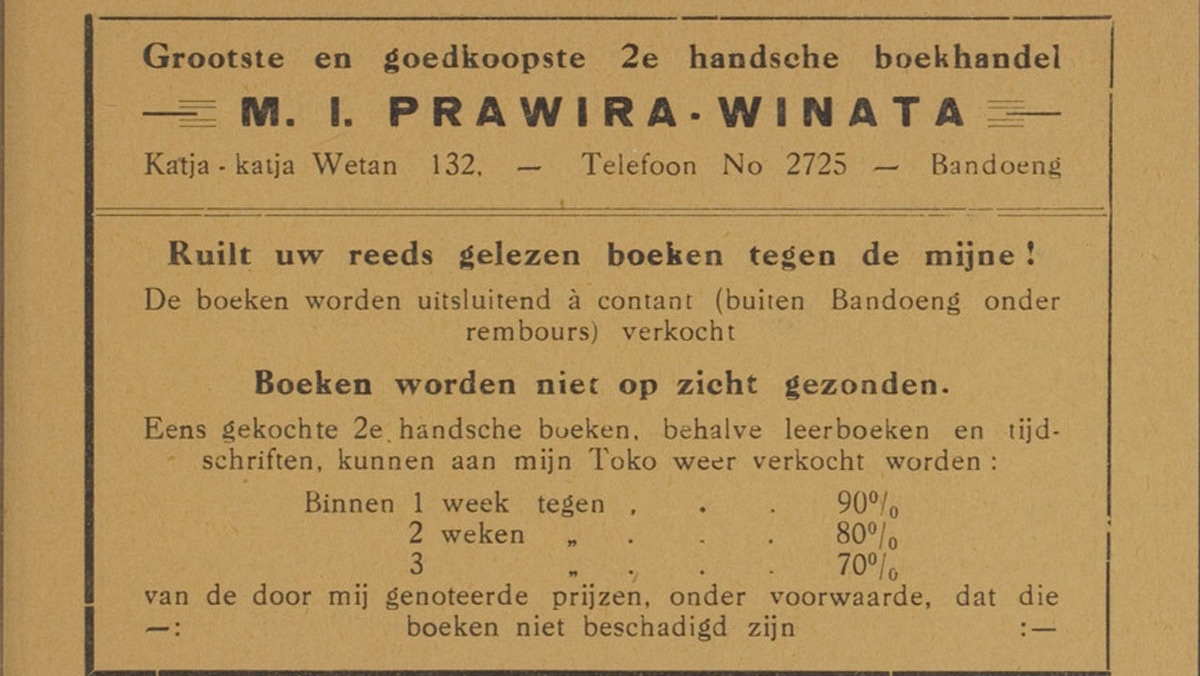

Terkait dengan penyebaran dan pola distribusi, Sudarsono Katam Kartodiwirio dalam Bandung; Kilas Peristiwa di Mata Filatelis menuturkan bahwa di kisaran 1920-an ada sebuah toko buku dan sekaligus penerbit yang banyak menjual buku-buku berbahasa Sunda, yaitu toko buku M.I. Prawira-Winata. Lokasi toko buku ini berada di jalan Lembong yang sekarang menjadi Hotel Royal Palace.

Penerbit ini, selain menerbitkan buku-buku beruansa Islam seperti Wawatjan Sadjarah Ambia (Moehammad Moesa), dan Hadis Mi’radj atawa Pangapoengan Kandjeng Nabi Rosoel’oellah (Haji Hasan Moestapa), juga menerbitkan beberapa cerita roman dari para sastrawan Sunda terkenal, serta buku humor.

Buku-buku tersebut di antaranya Wawatjan Endén Sari-Banon, Tjarios Istri Rajoengan (R. Memed Sastra-Hadi Prawira, M.I. Prawira-Winata), Wawatjan Rangga-Woeloeng (Soemaradiredja), Wawatjan Djaka-Oembaran (Soemaradiredja), Wawatjan Roesiah noe Kasép (1920-an), Wawatjan Roesiah noe Geulis (1920-an), dll.

M.I. Prawira-Winata sangat sadar hukum. Dalam setiap penerimaan naskah, penerbit ini selalu membeli hak cipta penulis dan melindungi hak kepemilikan naskah tersebut. Di setiap buku selalu tertulis kalimat “anoe gadoeh hak kana ieu boekoe” (yang punya hak atas buku ini) dan “nu sanés teu kenging njitak, disengker koe Staatsblad 1912 No. 600 art. 11” (pihak lain tidak boleh mencetak buku ini, dilindungi oleh Staatsblad 1912 No. 600 artikel 11).

Untuk meningkatkan penjualan, M.I. Prawira-Winata kerap memasang iklan secara rutin di sebuah harian berbahasa Sunda, yaitu Sipatahoenan.

Pada dekade 1910-an, di Bandung juga hadir penerbit Dachlan Bekti yang sebelumnya mengelola toko penjahit. Boekoe Singa Bandoeng (Wangsaatmadja), roman perjuangan Siti Rajati dan Gan Fatimah (Moh. Sanoesi) adalah beberapa contoh buku yang diterbitkannya.

Dachlan Bekti juga pernah menerbitkan buku roman yang cukup populer di masyarakat, yaitu Eulis Atjih dan Rasia nu Goréng Patut karya Achmad Basach, salah seorang pimpinan Sarekat Rakjat dengan nama pena Juhana. Buku Babad Radén Adipati Aria Martanagara karya Bupati Bandung R.A.A. Martanagara, dan Tatakrama Oerang Soenda karya Daeng Kanduruan Ardiwinata, diterbitkan pula oleh Dachlan Bekti.

Ada juga penerbit NV Ganaco yang sebelum tahun 1950-an masih milik Belanda dan bernama A.C. Nix & Co. menerbitkan buku Batok Bulu Eusi Madu (Nj. S.S. Suwadi, 1956), buku pelajaran Bahasa Sunda Seri Kandaga (R. Momon Wirakusumah, I. Buldan Djajawiguna, 1957), Di Lembur Kuring (Sjarif Amin, 1964), dll.

Bergeser ke periode berikutnya, ada penerbit Sumur Bandung yang mengeluarkan buku Upacara Adat di Pasundan (R. Akip Prawira Soeganda, 1964), Saumur Jagong (Sjarif Amin, 1983), dan Perjoangan Paguyuban Pasundan1914-1942 (Sjarif Amin, 1984).

Di ranah media massa, Sipatahoenan adalah harian berbahasa Sunda yang pernah sangat populer di zamannya. Rahim Asyik yang waktu itu menjabat Wakil Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat, menjelentrehkan kisah Sipatahoenan dari kelahiran sampai kematiannya (Pikiran Rakyat, 3-13 Februari 2015).

Sipatahoenan lahir Desember 1922 dari hasil konferensi Paguyuban Pasundan di Bandung.

“Selama tiga bulan dari Januari 1923 sampai April, koran itu tidak jelas juntrungannya,” tulis Rahim.

Tahun 1939, 16 tahun setelah terbit, oplah Sipatahoenan mencapai mencapai 5.800 eksemplar. Sangat kecil jika dibandingkan dengan koran Belanda yang oplahnya sudah mencapai puluhan ribu. Namun seiring waktu, koran ini kemudian mendapat sambutan yang baik dari pembaca. Bukan hanya Priangan, sejumlah simpatisan dari Jakarta, Cirebon, dan Banten mulai minta dikirim.

Dalam konteks pergerakan nasional, Sipatahoenan ikut meliput peristiwa persidangan Sukarno dkk yang terkenal dengan pledoi Indonesia Menggugat.

“Poekoel setengah 8 pintoe landraad diboeka, dan orang2 sama dorong-mendorong boeat mendapat tempat,” tulis Rahim. Sipatahoenan seperti mendapat berkah dari persidangan Sukarno, dkk, sebab rasa ingin tahu masyarakat cukup tinggi terhadap peristiwa politik tersebut.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, Sipatahoenan diberangus. Koran yang terbit dalam bahasa Sunda diwajibkan terbit dalam bahasa Indonesia. Aturan itu menjadi lonceng kematian bagi Sipatahoenan yang sudah identik dengan bahasa Sunda.

“Koran Sunda anu ngan sahidji, sasat sina maot, teu béda djeung diruang kérépés, da ku Djepang diubrak-abrik, malah mesin-mesin, dirurud dikukud,” tulis Rahim mengutip ratapan Mas Atje Salmoen, soal habisnya Sipatahoenan di bawah pendudukan Jepang.

Jepang hengkang, Sipatahoenan terbit lagi pada 1947. Dan setelah mengalami pasang surut serta kondisinya kian mengkhawatirkan, akhirnya pada 18 November 1987, surat izin terbit Sipatahoenan dicabut.

Selain koran, beberapa majalah Sunda seperti Manglé (sejak 1957 dan masih terbit sampai sekarang), Langensari (1963), Madjalah Sunda (1965), Handjuang (1971), Gondéwa (1972), dll, turut mewarnai penyebaran bahasa Sunda dalam media cetak. Beberapa majalah berbahasa Sunda selain Manglé yang masih terbit sampai sekarang antara lain Bina Da’wah (sejak 1981), Cupumanik (sejak Agustus 2003), dan Sunda Midang (sejak akhir 2004).

Kiwari, meski tiras majalah dan tabloid Sunda terus menurun, serta jumlah penjualan buku berbahasa Sunda tidak terlalu tinggi, tapi setidaknya budaya cetak masih eksis dalam upaya melestarikan bahasa Sunda.

Hawe Setiawan, Ketua Lembaga Budaya Sunda, pada 2014 pernah mendata buku-buku berbahasa Sunda yang terbit pada tahun itu. Seperti yang dipublikasikan harian Pikiran Rakyat dan di situs lembaga tersebut, dari 38 judul buku yang terbit, 36 judul di antaranya tergolong karya rekaan yang meliputi novel, cerita pendek, fiksi mini puisi, dan guguritan. Sisanya adalah karya nonfiksi yang terdiri atas kumpulan esai dan buku pengajaran.

Penulis: Irfan Teguh Pribadi

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id