tirto.id - Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Umun Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Abdurrahman Wahid adalah pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Abdurrahman Wahid adalah Presiden Indonesia ke-4. Abdurrahman Wahid juga penganjur demokrasi, pluralisme, dan kemanusiaan.

Hampir semua orang, terkhusus jamiyah NU, tahu benar itu semua. Tapi sebelum semua predikat tersebut melekat padanya, Gus Dur lebih dulu menapaki jalan sebagai intelektual publik.

Jalan itu dimulainya sejak pulang kampung usai kuliah di Irak. Ia rutin diundang seminar dan ceramah, mengajar di Universitas Hasyim Asy’ari, hingga menulis di media massa. Sejak pertengahan 1970-an tulisan-tulisannya mulai terbit secara teratur di majalah Tempo.

Almarhum Syu’bah Asa, redaktur Tempo era itu, mengingat Gus Dur kerap mampir ke kantor redaksi Tempo dan menulis langsung di sana. Saat itu majalah berita mingguan tersebut masih berkantor di Proyek Senen, Jakarta Pusat. Kebetulan pula sang istri Sinta Nuriyah bekerja di majalah Zaman yang kantornya bersebelahan dengan Tempo. Jadi Gus Dur sekalian menjemput istri pulang kerja.

Seringnya Gus Dur datang ke kantor Tempo seperti mampir ke tempat tongkrongan. Gaya pakaiannya selalu santai; berkemeja lengan pendek dengan hanya memakai sandal. Sudah begitu ia selalu melempar lelucon yang membuat awak redaksi tergelak.

Menurut Syu’bah, Gus Dur adalah penulis yang kelewat rajin. Belum sampai satu naskahnya terbit, ia sudah setor naskah lagi. Ia sendiri tak terlalu memusingkan naskahnya bakal terbit atau tidak. Asal ada ide, Gus Dur menulis. Maka itu Tempo menyediakan satu set meja-kursi dan sebuah mesin ketik khusus untuk cucu pendiri NU itu.

“Hampir tiap minggu Gus Dur menulis. Ini, kemudian, diakuinya sendiri di satu wawancara televisi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekeluarga. Ada saja idenya. Juga ide yang bagi orang lain sering dianggap sepele, akan ia kemukakan dalam kalimat-kalimat serius, sehingga membuatnya penting,” tulis Syu’bah dalam pengantarnya untuk bunga rampai Melawan Melalui Lelucon: Kumpulan Kolom Abdurrahman Wahid di Tempo (2000).

Tak cuma rajin, Gus Dur juga tergolong penulis cepat. Biasanya, setelah puas ngobrol sana-sini dan berbagi lelucon dengan awak redaksi, barulah Gus Dur mulai menulis. Dalam tempo dua jam kemudian ia sudah menyerahkan naskahnya kepada Goenawan Mohamad (kala itu pemimpin redaksi) atau Syu’bah.

Dalam hitungan redaksi Tempo, sejak akhir 1970-an hingga ia jadi presiden sudah lebih dari seratus naskah ditulis Gus Dur. Daya tarik tulisan Gus Dur adalah stilistikanya yang segar dan mengalir dan prosais. Lain itu spektrum temanya juga luas, mulai dari soal keagamaan, profil para kiai, pesantren, sosial-ekonomi, politik, hingga musik dan olah raga.

“Kalau dibandingkan dengan Nurcholish Madjid atau Amien Rais, spektrum perhatian Gus Dur masih lebih luas,” tulis Syu’bah lagi.

Sebermula adalah Pelahap Bacaan

Ada adagium amat terkenal yang mengatakan bahwa “seorang penulis mulanya adalah seorang pembaca”. Adagium itu berlaku pula pada Gus Dur. Sebelum tampil di gelanggang intelektual, Gus Dur kecil adalah seorang pelahap bacaan. Itu pun ditunjang dengan penguasaannya terhadap bahasa Arab, Inggris, Perancis, dan Belanda.

Minat baca Gus Dur melesat saat ia bersekolah dan nyantri di Yogyakarta pada pertengahan 1950-an. Di luar kitab kuning, sebagaimana anak lelaki kebanyakan di zaman itu, ia adalah pembaca setia cerita silat. Ia juga tak ketinggalan membaca kisah-kisah Perang Dunia II yang biasa terbit berseri di surat kabar.

Spektrum bacaan Gus Dur makin ugal-ugalan ketika ia pindah nyantri ke Jombang di bawah bimbingan kakeknya dari garis ibu, K.H. Bisri Syansuri, pada 1959. Greg Barton, penulis biografinya, menyebut Gus Dur remaja mulai mencicipi karya sastra klasik dan pemikir Eropa juga intelektual muslim pascaperang.

Sastrawan yang dibacanya mencakup Ernest Hemingway, John Steinbeck, William Faulkner, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, hingga Mikail Solocov. Bersama film-film yang ditontonnya, bacaan inilah yang memperkuat visi kemanusiaannya. Sementara deretan pemikir yang dibacanya mencakup Sayyid Qutb, Hasan Albana, filsuf Eropa macam Plato dan Aristoteles, juga pemikir-pemikir kiri seperti Karl Marx, Lenin, hingga Mao Zedong.

“Dari apa yang dibacanya ia tahu bahwa masalah-masalah yang dihadapi umat manusia memerlukan tanggapan yang luas. Ia menemukan banyak ide menarik dalam pikiran-pikiran kaum Marxis tetapi ia juga terganggu oleh antagonisme Marxisme dengan agama,” tulis Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2017: 55).

Barton menyebut, semasa di Jombang inilah agaknya Gus Dur mulai menulis. Menilik perbendaharaan bacaannya, tulisan-tulisan pertama Gus Dur kemungkinan berkisar pada soal budaya. Lagi pula penerbit tulisan-tulisan pertamanya adalah majalah Horison dan Budaya Jaya.

Bacaan dan pemikirannya semakin kaya dan kosmopolit ketika ia mulai berkuliah di Kairo pada 1963. Kegandrungannya pada sastra Eropa dan Amerika kian menjadi dan di sini ia lebih leluasa menonton film. Lain itu Gus Dur juga sibuk nongkrong dari satu kedai kopi ke kedai kopi lainnya untuk berdiskusi.

Lalu, pada 1964, Gus Dur dibantu Mustofa Bisri—kini kita kenal sebagai Gus Mus—menerbitkan sebuah majalah dan tentu saja menulis untuknya. Tema-tema yang sering ditulisnya mencakup soal politik, Islam, dan modernitas. Ia juga secara teratur menyampaikan pidato dalam pertemuan-pertemuan mahasiswa. Tuturannya yang jenaka dan provokatif membuat ia jadi cepat terkenal di sana.

Intelektual Publik sekaligus Kiai Desa

Bagi Syu’bah yang kerap dapat tugas menangani naskah-naskah Gus Dur, spektrum bacaan yang luas ini adalah modal besar bagi putra Kiai Wahid Hasyim itu. Modal lain adalah keluwesannya bergaul dengan banyak komunitas. Beranjak dari lingkungan pesantren yang religius, ia tak sungkan menceburkan diri ke lingkaran yang lebih sekuler.

“Ikut seminar-seminar. Dia kan punya perangkat teori sosial, belajar ilmu sosial. Juga lingkungan pergerakan keagamaan dengan aktif di NU. Jadi orang LSM. Orang gerakan demokrasi dan hak asasi. Masuk lingkungan antaragama. Sampai ke tingkat antarnegara. Tapi juga, sebelumnya, orang Taman Ismail Marzuki,” tulis Syu’bah.

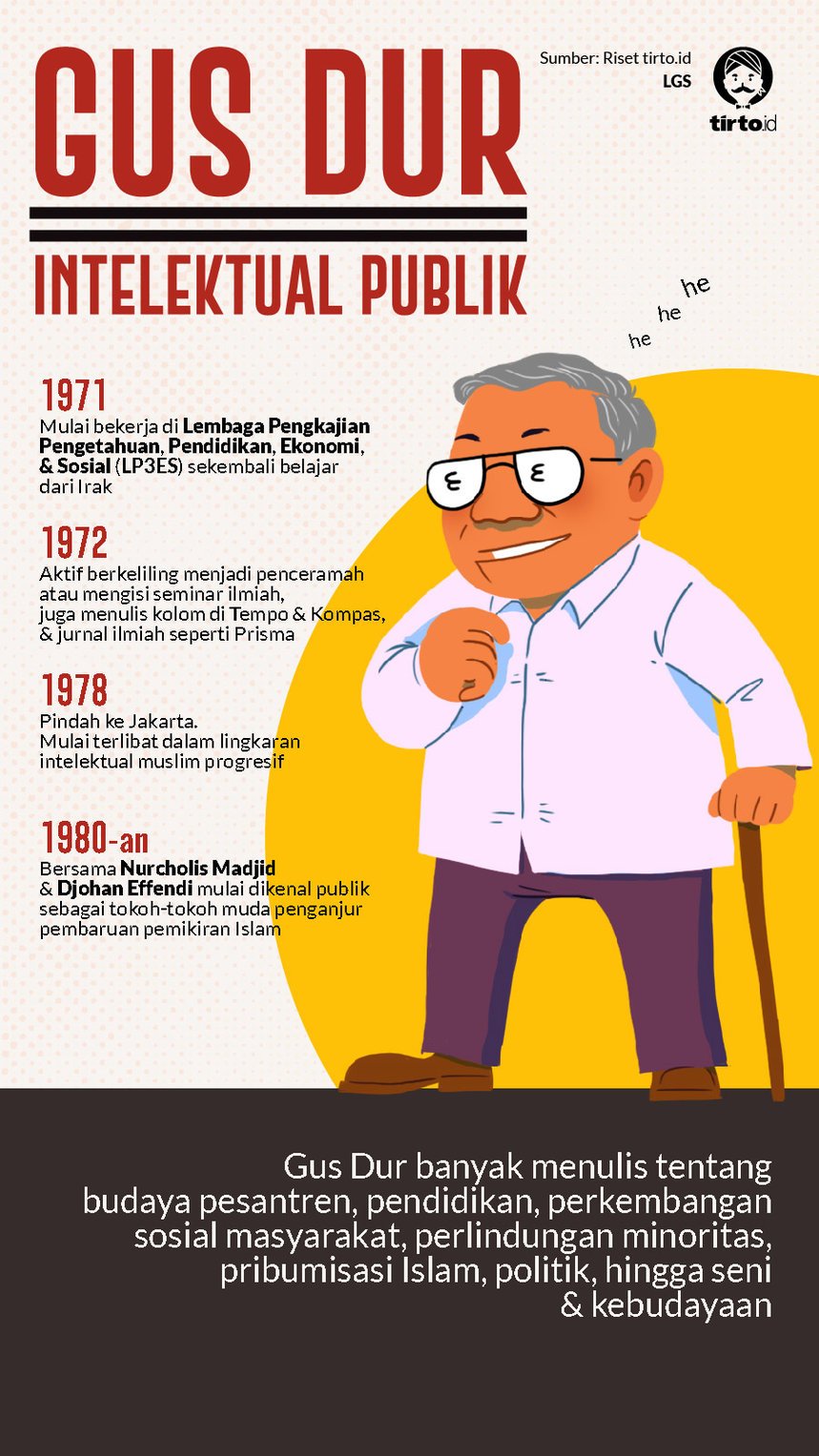

Jalan intelektual ini mulai ia tapaki sejak pulang ke Indonesia pada Mei 1971. Ia tinggal bersama ibunya di Jakarta dan keleluasaan waktunya digunakan untuk keliling pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia juga mulai menjalin kontak dengan komunitas intelektual ibu kota. Dengan segera ia masuk lingkaran intelekual muda yang berkerumun di Lembaga Pengkajian Pengetahuan, Pendidikan, Ekonomi, dan sosial (LP3ES). Di antara kawan-kawan barunya waktu itu adalah Dawam Rahardjo, Adi Sasono, dan Aswab Mahasin.

Segera saja Gus Dur jadi salah satu kontributor tetap bagi jurnal Prisma terbitan LP3ES. Sejak 1972 Gus Dur secara teratur mulai mendapat undangan mengisi serbaneka seminar dan ceramah. Dekade 1970-an hingga 1980-an adalah masa produktifnya sebagai seorang kolumnis. Selain di Prisma, tulisan-tulisan Gus Dur yang lebih “ringan” juga kerap terbit di beberapa surat kabar.

“Kolom-kolom Gus Dur di Tempo dan Kompas mendapat sambutan baik dan dengan cepat ia dianggap sebagai pengamat sosial yang sedang naik daun,” tulis Barton (hlm. 119).

Kolom-kolom Gus Dur dari masa ini banyak membicarakan soal perkembangan masyarakat kontemporer. Tema lain yang juga khas darinya adalah soal dunia pesantren. Ia tergerak untuk mengubah pesantren menjadi lebih modern dan lebih tanggap pada perkembangan zaman tanpa kehilangan tata nilai tradisionalnya.

Namun begitu, pada awal 1980-an Gus Dur juga mulai dikenal karena pikiran dan tindakannya yang nyeleneh di mata kiai-kiai NU. Misalnya ketika ia jadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode 1982-1985. Bagi para kiai sepuh, tidak masuk akal seorang cucu pendiri organisasi keagamaan bergaul dengan para seniman yang lazim distereotip sebagai urakan dan jauh dari agama. Juga ketika ia terlibat dalam kegiatan lintas agama atau ketika ia menyejajarkan nilai ucapan “assalamu’alaikum” dengan “selamat pagi”.

“Namun Gus Dur tetap istiqomah dengan kiprah dan kegiatan-kegiatannya, karena ia beranggapan bahwa semua itu bukan saja merupakan konsekwensi logis kehidupan kemasyarakatan dan keindonesiaan kita, melainkan lebih dari itu merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai Islamis,” tulis Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari dalam Gus Dur Di antara Keberhasilan dan Kenestapaan (1999: 69).

Perbedaan pandangan itu wajar jika menilik corak pemikiran Gus Dur memang berbeda dari para kiai senior NU zaman itu. Sebagai orang NU Gus Dur memang berangkat dari tradisi keilmuan pesantren, tapi perjalanan intelektualnya yang kosmopolit juga memungkinkannya menyerap modernitas. Maka itu, dalam peta keilmuan Islam era Orde Baru, ia digolongkan sebagai pemikir neomodernisme—seperti halnya Nurcholish Madjid yang pemikirannya sering pula disalahpahami.

Pemikiran dasar Gus Dur sebenarnya sederhana, bahwa Islam ikut modernisasi tanpa harus menafikan tradisinya yang telah mapan. Sebagaimana halnya dalil yang cukup populer di kalangan NU, “al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wal-akhz biljadid”—memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.

Gus Dur mengajak kepada penyikapan modernisasi secara terbuka, dialogis, dan kritis dengan tetap berpijak pada doktrin tradisional ahlussunnah waljama’ah. Baginya yang terpenting bukanlah membenturkan modernitas dan tradisi, tapi bagaimana keduanya berguna untuk mengurai persoalan umat.

“Ini pada gilirannya yang meretas jalan bagi ide Gus Dur untuk mengadopsi ide-ide tentang demokrasi modern dan penghargaan atas hak-hak azasi manusia. Modernitas dan proyek pencerahan dengan demikian tidak disikapi Gus Dur dengan konfrontatif sebagaimana dilakukan banyak cendekiawan Islam,” tulis Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari (hlm. 79).

Dalam amatan Ulil Abshar Abdalla, Gus Dur adalah tipikal cendekiawan yang berbeda dari Cak Nur. Sementara Cak Nur amat kuat dalam hal kesarjanaan dan selalu setia pada teks dalam menyusun argumentasinya tentang Islam yang inklusif, Gus Dur justru lebih cenderung menghindari kecanggihan yang njelimet macam itu. Terlepas dari anggapan muluk orang dalam memandang intelektualitasnya, Gus Dur, bagaimanapun juga, adalah seorang kiai. Ulil bahkan menyebut peran Gus Dur seperti kiai desa.

“Sebagaimana seorang kiai di desa, Gus Dur tidak pernah berangkat secara strict dari suatu ajaran tertulis dalam kitab. Sebaliknya, ia berangkat dari suatu proses encounter atau penghadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang konkret,” tulis menantu Gus Mus itu dalam kata pengantarnya untuk Melawan Melalui Lelucon: Kumpulan Kolom Abdurrahman Wahid di Tempo.

Editor: Ivan Aulia Ahsan