tirto.id - Dua tokoh inspirasional lainnya, yang juga orang Jawa, yang banyak membantu studi saya adalah Drs. Mudjanattistomo (Pak Tistomo, m. 1979) dan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (Pak Sartono, 1921-2007). Pak Tistomo adalah guru bahasa Jawa saya. Ia anggota keluarga Kesultanan Yogyakarta dan kepala Lembaga Bahasa Nasional Cabang II Daerah Istimewa Yogyakarta (menjabat 1969-1975; 1977-1978). Sedangkan Pak Sartono, contoh sempurna seorang cendekiawan-priayi Jawa, merupakan guru besar sejarah Indonesia modern UGM (menjabat 1968-1986).

Saya mengenal Pak Tistomo sewaktu saya tinggal di Tejokusuman. Dia menjadi guru privat bahasa Jawa saya dan informan pribumi mengenai naskah keraton Yogyakarta. Sekali-dua kali seminggu, biasanya di sore hari, saya mengendarai motor dari Tejokusuman dan tiba di kediaman Pak Tistomo di Rotowijayan. Biasanya saya menempuh rute melalui gerbang Jogoboyo (Plengkung), yang sudah lama diruntuhkan, dekat tembok barat keraton sepanjang Jalan Kadipaten, Jalan Polowijan, dan Jalan Ngasem. Pohon-pohon asam yang tumbuh di sana pernah dicabik-cabik artileri Inggris pada waktu serbuan Raffles ke keraton Yogyakarta di malam 19/20 Juni 1812.

Saya punya teman sekelas bernama Nikolaus Girardet. Dia adalah ahli naskah-naskah Jawa koleksi keraton Jawa Tengah selatan dan sudah lama tinggal di Yogyakarta. Hasil ketekunannya dibukukan dengan judul Descriptive Catalogue of Javanese Manuscripts and Printed Books in the Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta (1983) yang ia susun bersama Susan Piper dan R.M. Soetanto. Seperti saya, Girardet juga merasa bahwa guru kami yang awet muda itu (Pak Tistomo meninggal di usia muda pada pertengahan 40-an) seperti seorang guru sekolah Prusia (Prussian Schoolmaster yang khas).

Kami berlatih tata bahasa Jawa dan aksara Jawa seperti anak-anak sekolah. Tapi semua "cobaan" ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama ketika kami memasuki Widyo Budoyo, perpustakaan keraton. Di perpustakaan itu, dengan bersenjatakan Katalogus Manuskrip Kraton Jogjakarta (1971) buatan Pak Tistomo, kami duduk bersila di lantai ubin sambil membaca naskah berbahasa Jawa yang terbuka di sebuah meja rendah di depan kami.

Ketika saya datang untuk mewawancarai seorang budayawan Yogyakarta dari generasi kakek saya, sebelum wawancara dimulai saya diuji terlebih dahulu. Sebuah halaman naskah yang ditulis dalam aksara Jawa disodorkan ke depan muka saya untuk dibacakan kepada orang yang akan saya wawancarai sebelum saya diperbolehkan untuk berbicara dengannya. Rupanya ini dilakukan untuk memastikan saya bukan seorang penggemar yang belajar secara sambil lalu dan cuma membuang-buang waktu, yang datang karena sekadar penasaran untuk duduk di hadapan seorang guru di Yogyakarta. Di sinilah pendidikan tata bahasa dan aksara Jawa Pak Tistomo membuahkan hasil.

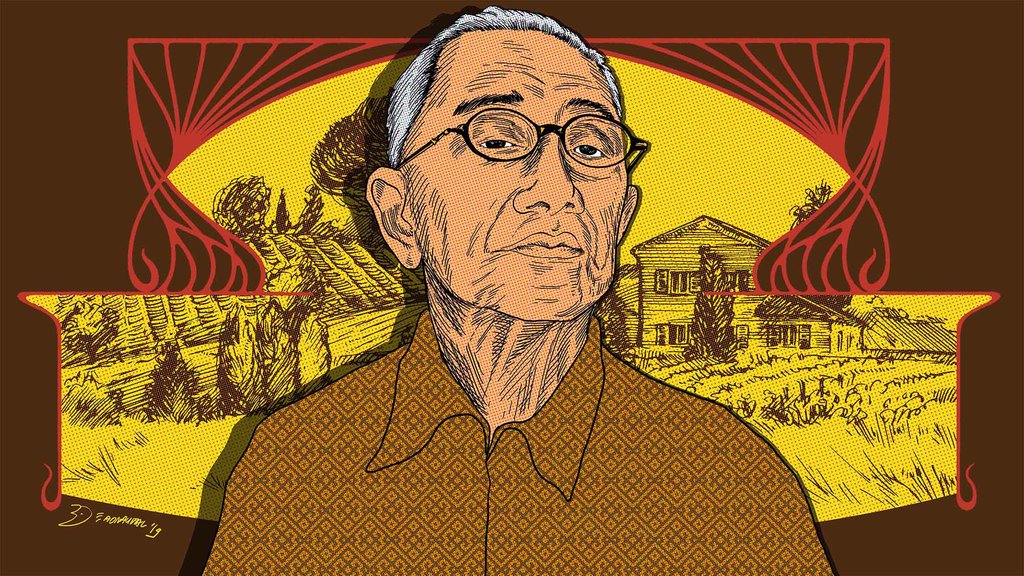

Pak Sartono dan Saya

Latihan bahasa Jawa bersama guru saya ini juga mendatangkan akibat yang tidak terduga ketika saya pertama kali mengunjungi kampus Bulak Sumur UGM untuk memberikan hormat kepada Pak Sartono. Pada pertemuan pertama saya dengan profesor yang terkenal ini, dia memberikan sebuah pujian yang luar biasa. Kejadiannya seperti ini:

Saya tiba lebih awal dan diantar pembantu Pak Sartono ke ruang depan rumah dinasnya. Dua orang mahasiswa sedang duduk di ruangan itu dan saya mengajak mereka berbicara dalam bahasa Jawa krama yang baru saya pelajari—dan masih jauh dari sempurna. Sembari saya mulai asyik bersenda gurau, saya bisa mendengar Pak Sartono sedang mengobrol dengan keluarganya di ruang dalam. Setelah menunggu selama kira-kira dua puluh menit, dia pun tidak muncul juga dan saya mulai berpikir pembantu Pak Sartono lupa memberitahukan bahwa dia juga dikunjungi seorang tamu lain selain kedua orang mahasiswa yang baru saja tiba. Akhirnya Pak Sartono pun keluar dan meminta maaf, sambil menjelaskan bahwa bahasa Jawa krama saya sangat baik sehingga ia berpikir di serambinya cuma ada tamu mahasiswa orang Jawa. Inilah yang membuat ia membiarkan saya menunggu.

Apakah yang terlintas di benaknya? Jujur saja bahasa krama saya tidaklah bagus—waktu itu saya cuma baru beberapa kali menghadiri kelas latihan Pak Tistomo. Apakah sang tuan rumah benar-benar mengira bahwa dia kedatangan tamu orang Jawa? Ataukah dia—seperti khasnya Pak Sartono—sedang menenangkan hati saya dengan berpura-pura bahwa saya sudah menjadi orang dalam (binnen) di dunia Jawanya yang tercinta? Apa pun yang terlintas di benaknya, persahabatan kami pun dimulai dengan penuh harapan. Saya juga telah menuliskan kisah pertemuan dengan Pak Sartono ini secara lebih detail dalam "Sartono Kartodirjo Remembered" yang dimuat di buku Sejarah yang Memihak; Mengenang Sartono Kartodirjo (2008: 195-197).

Sejak saat itu kami pun sering bertemu dan melalui Pak Sartono pula saya mendapatkan pekerjaan pertama saya sebagai sejarawan muda. Pekerjaan ini adalah menyiapkan sinopsis dalam bahasa Inggris untuk dua buah terjemahan bahasa Indonesia dokumen pemerintah Hindia Belanda Staatkundig Overzicht van Nederlandsch Indië (Ikhtisar Politik Hindia Belanda) untuk tahun 1837 dan 1839-1848. Buku-buku ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia atas bantuan Arsip Nasional RI dengan judul Laporan politik tahun 1837 (1971) dan Ikhtisar keadaan politik Hindia-Belanda tahun 1839–1848 (1973).

Waktu saya pertama tiba di Yogyakarta pada Desember 1971, Pak Sartono belum lama menjabat sebagai guru besar sejarah Indonesia modern. Saya mengenalnya sebagai sejarawan berintegritas tinggi yang disertasinya baru saja diterbitkan dengan judul The peasants’ revolt of Banten in 1888, its conditions, course and sequel; A case study of social movements in Indonesia (1966). Pak Sartono mendapatkan peringkat cum laude sewaktu lulus doktor di Universitas Amsterdam pada 1966. Terbitan berikutnya mengenai radikalisme agraris di Jawa, Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1973), di mana ia menulis tentang tipologi sosiologis gerakan petani, adalah terbitan yang masih saya kenang hingga hari ini. Saya membaca buku itu dengan penuh semangat sewaktu saya kembali ke Oxford pada Juni 1973.

Zaman sekarang tidak bisa dibayangkan bisa mengunjungi Blackwells Bookshop di Oxford untuk memesan karya terbitan berbahasa Inggris yang ditulis sejarawan Indonesia terkemuka—tolok ukur yang ditetapkan Pak Sartono hampir terlalu tinggi.

Integritas adalah Kunci

Lalu apa yang terjadi? Semuanya bisa disimpulkan dengan satu kata: integritas. Kesetiaan terhadap standar integritas profesional tertinggi adalah sebuah sine qua non bagi semua sejarawan profesional. Ini adalah "standar emas" Pak Sartono. Integritas itu terbukti jelas ketika ia memegang prinsipnya sehubungan dengan penerbitan jilid terakhir Sejarah Nasional Indonesia (SNI), historiografi "resmi" bikinan Orde Baru. Ketika ditanya di Konferensi Sejarah Nasional di Universitas Udayana pada 1994 mengapa jilid keenam tidak pernah diterbitkan, sebagaimana dicatat Adrian Vickers dalam obituari "Sartono Kartodirjo, 1921-2007" di majalah Inside Indonesia (15/12/2007), “Sartono dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan jilid terakhir ini untuk diterbitkan karena pihak militer waktu itu mencoba memaksanya untuk menggunakan tafsiran sejarah mereka […] dan dia menolak untuk menulis tentang kudeta 1965 yang memihak pada Orde Baru.”

Adrian Vickers, indonesianis terkemuka asal Australia, menyaksikan Sartono memberikan pernyataan tersebut, sementara panelis-panelis lainnya dari Universitas Indonesia cuma melipat tangan, tidak berani memberikan komentar yang kritis atau mata-mata Orde Baru akan melaporkan mereka kepada intel militer. "Berkat [Sartono] Universitas Gajah Mada menjadi universitas yang paling unggul dalam bidang penulisan sejarah,” lanjut Vickers. "Sementara pesaing utama mereka, Universitas Indonesia, tetap berada di balik awan karena terlalu memihak pada Suharto. […] [Memang,] dalam tulisan-tulisan seperti karya Sartono kita bisa melihat demokrasi terus berlangsung kendati berada di bawah rezim otoriter [Orde Baru] selama puluhan tahun.”

Saya tidak selalu setuju dengan Pak Sartono. Saya mengingat sebuah perbincangan dengannya mengenai keterampilan sejarah. Ia langsung mengatakan bahwa segera setelah menjabat sebagai profesor pada 1968 ia menghentikan mahasiswa-mahasiswa yang menulis skripsi tentang “babad, hikayat, dan syair”. “Saya mencegat semua hal kuno itu karena mereka bukanlah sejarah, melainkan dongeng.” Ia mengatakan itu sembari tersenyum. Sebaliknya, ia mendorong murid-muridnya untuk menggunakan wawasan sosiologi dan antropologi, juga disiplin ilmu yang berhubungan seperti demografi dan ekonomi untuk membuat karya tulis para mahasiswa relevan secara ilmiah. Ia juga memperingatkan mereka agar tidak terbuai oleh berbagai sejarah pemimpin dan orang-orang hebat. Karena baginya, wong cilik—petani, buruh, dan rakyat jelata lain—juga memiliki peran penting dalam mengarahkan alur sejarah.

Saya tidak bisa menyalahkan Pak Sartono, tapi saya merasa tidak nyaman. Selagi saya mendengarkan ia bicara, saya sudah menghabiskan banyak waktu dan kapital bahasa untuk membaca berbagai babad mengenai sang pangeran mistis, Diponegoro (1785-1855). Bagaimanakah tokoh yang rumit seperti dia bisa dimengerti, saya bertanya pada diri sendiri, tanpa membaca babad, hikayat, syair, dan sejenisnya—dimensi Jawa yang amat kaya dan penting itu?

==========

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris di Langgar.co. Penulisnya memercayakan penerjemahan artikel dalam bahasa Indonesia kepada Feureau Himawan Sutanto dan pembelahan menjadi 5 bagian kepada Muhammad Anta Kusuma untuk ditayangkan secara berkala di Tirto.id.

*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.