tirto.id - Dini hari Senin, 9 Juli 1888, pecahlah sebuah pemberontakan petani di Cilegon. Ratusan petani pemberontak datang dari desa-desa di sepenjuru Cilegon dengan dikomando oleh para haji. Pemimpin utama pemberontakan ini adalah Haji Wasid, putra seorang tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Haji Wakhia pada 1850.

Cilegon kala itu adalah ibu kota Afdeling Anyer. Di sanalah para birokrat-birokrat kolonial yang jadi sasaran utama para pemberontak berdiam. Kediaman para pejabat kolonial itu berkerumun di sekitar alun-alun dan pasar.

Para pemberontak berpakaian serba putih memasuki kota sambil berteriak “Sabil Allah”. Mereka membawa serbaneka senjata yang bisa didapat mengepung kota Cilegon dari arah timur dan utara. Seluruh pasukan pemberontak itu sekurang-kurangnya berjumlah 1.700 orang. Tak hanya petani, para guru agama dan pedagang pun ikut bergabung.

Kelompok Haji Wasid adalah yang terbesar jumlahnya. Pentolan-pentolan pemberontak lain yang juga disegani adalah Haji Tubagus Ismail yang keturunan bangsawan dan pemimpin Tarekat Qadiriyah-Naqsyabandiyah.

Para pemberontak menjadikan Pasar Jombang Wetan sebagai markas besar mereka. Setelah membagi pasukan, para pemberontak itu berturut-turut menyerang rumah-rumah juru tulis asisten residen, ajun kolektor, jaksa, wedana, patih, asisten residen, dan kepala gudang garam. Sebagian juga menyerang penjara dan membebaskan para tahanan di sana.

Setelah menguasai Cilegon, Haji Wasid sempat mengirim pasukannya untuk menyerang Serang yang kala itu adalah ibu kota karesidenan. Usaha ini gagal karena pemerintah kolonial menerjunkan pasukan militer untuk menumpasnya. Pada 30 Juli sebuah ekspedisi militer berhasil menumpas kekuatan terakhir pemberontak. Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail tewas.

Pemberontakan ini menewaskan 17 orang, termasuk pejabat Belanda maupun pribumi beserta keluarga dan bawahannya di Cilegon. Sementara itu, di pihak pemberontak sekira 30 orang tewas selama penumpasan. Masyarakat Cilegon kini mengenangnya dengan sebutan Perang Wasid.

Di mata kolonialis, Perang Wasid hanyalah satu dari serangkaian pemberontakan yang meletus di Banten sepanjang abad ke-19. Sebelumnya telah terjadi Pemberontakan Cikandi Udik pada 1845, Pemberontakan Wakhia pada 1850, dan Pemberontakan Kolelet pada 1866. Maka itu dalam historiografi kolonial ia hanya disebut saja sepintas lalu seakan tanpa signifikansi apapun dalam sejarah Hindia Belanda. Dan peristiwa itu pun terlupakan begitu saja.

Hingga seorang mahasiswa doktoral Universitas Amsterdam memulai risetnya untuk mematahkan pandangan minor itu pada 1964. Tapi, sebenarnya si mahasiswa doktoral tak ada maksud untuk mengulik pemberontakan petani di Cilegon. Minatnya yang semula adalah membahas nasionalisme Budi Utomo, organisasi pribumi modern pertama di era kolonial.

Minat awal itu berbelok manakala ia melihat bundelan arsip terkait pemberontakan petani Cilegon 1888 di Algemeene Rijksarchief (Arsip Umum Kerajaan). Bundelan tersebut berisi proces verbaal dan serbaneka dokumen penting lain soal pemberontakan itu. Si mahasiswa jadi kepincut mempelajarinya, meski bundelan arsip tersebut belum boleh dipinjam karena sedang diinventarisasi.

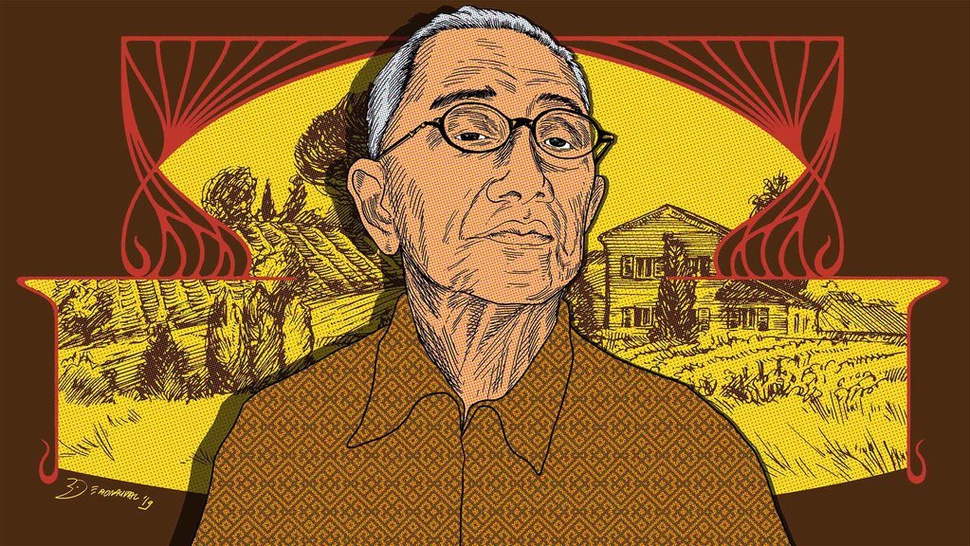

“Tapi kebetulan pegawai arsip kenalan baik saya, jadi saya boleh membaca arsip itu. Arsip itu sudah lengkap semua,” kata Sartono Kartodirdjo, mahasiswa doktoral itu, sebagaimana dikutip majalah Historia (nomor 24/tahun II/2015).

Jadilah sejak itu haluan riset Sartono berubah total. Tak sekadar mengurai peristwa Perang Wasid dari mula hingga surutnya, ia juga melacak musababnya hingga jauh ke belakang. Sartono membuktikan bahwa pemberontakan 1888 itu adalah buah dari konfontasi panjang antara elite kolonial dan rakyat biasa.

“Peristiwa itu merupakan manisfestasi sikap protes atau penolakan terhadap segala macam modernisasi, sistem birokrasi, fiskal, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Telah berkali-kali rakyat melakukan protes terhadap penarikan pajak, antara lain pajak kepala dan pajak pasar. Penetrasi pengaruh pangreh praja ‘gupermen’ Hindia Belanda mengancam kedudukan para ulama yang penuh kekuasaan karismatis itu,” terang Sartono dalam bunga rampai Sejak Indische sampai Indonesia (2005: 34).

Disertasi itu mengundang pujian dari para pembimbingnya di Universitas Amsterdam. Berkat disertasi itu ia meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Sebelum tahun berganti disertasi tersebut lalu diterbitkan penerbit Belanda Martinus Nijhoff di bawah judul The Peasants’ Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel.

Memilih jadi Sejarawan daripada Dokter

Aloysius Sartono Kartodirdjo lahir di Wonogiri pada 15 Februari 1921 sebagai bungsu dari tiga bersaudara. Bapaknya, Tjitrosarojo yang seorang pegawai jawatan pos, adalah tipikal orang tua yang peduli pada pendidikan anaknya. Dengan memasukkan Sartono ke sekolah Belanda, Tjitrosarojo berharap anaknya kelak bisa jadi dokter.

Namun Sartono menolak dorongan ayahnya dengan alasan takut darah. Rupa-rupanya pertautan Sartono dengan sejarah—dunia keilmuan yang kemudian ia geluti sepanjang hayat—justru lebih kuat. Sepengakuan Sartono sendiri, ia mulai merasakan pertautan itu sejak belia. Saat duduk di kelas 3 HIS—setingkat sekolah dasar—ia pernah mengamati Candi Borobudur dan tinggal sebulan di sana.

"Sendirian saya jelajahi Borobudur, saya duduk menikmati pemandangan dari atas candi, menyaksikan sungai, bukit, sawah-sawah...," kenang Sartono sebagaimana tersua dalam wawancara bertajuk “Lebih Jauh Dengan: Prof Dr Sartono Kartodirdjo” yang terbit di harian Kompas (18 Februari 2001).

Pertautan itu kian kuat manakala Sartono beroleh nilai sempurna untuk mata pelajaran sejarah dalam ujian akhir MULO—setingkat sekolah menengah. Meski begitu, ia tak lantas langsung menggeluti ilmu sejarah selepas itu. Sartono memilih melanjutkan sekolah calon bruder dan kemudian bekerja sebagai guru sejak 1941.

Sartono yang mangkat pada 7 Desember 2007, tepat hari ini 12 tahun silam, baru benar-benar menekuni ilmu sejarah setelah Revolusi Indonesia mereda. Dimulai ketika ia masuk Jurusan Sejarah Universitas Indonesia pada 1950. Ia adalah mahasiswa angkatan pertama jurusan bergengsi tersebut.

Pernah pada suatu kali Profesor Gertrudes Johannes Resink, salah seorang dosennya, menyarankan Sartono untuk pindah ke Fakultas Sosial Ekonomi UI. Menurut sang dosen, ilmu ekonomi prospeknya lebih bagus di masa depan. Entah itu sekadar candaan atau benar-benar serius, Sartono menolaknya.

"Kalau saya turuti saran dosen saya, saya jadi konglomerat atau masuk dalam deretan Mafia Berkeley," ujarnya berseloroh kepada wartawan Kompas Thomas Pudjowidijanto, Julius Pour, dan St. Sularto yang mewawancarainya.

Jenjang sarjana diselesaikan Sartono pada 1956 dan mengajar di Universitas Gadjah Mada selepas itu. Sartono lanjut menempuh pendidikan pascasarjananya di Jurusan Asia Tenggara Universitas Yale, Amerika Serikat, sejak 1962 hingga 1964. Tak ambil jeda, jenjang doktoral dilahapnya dalam dua tahun kemudian di program Modern History of South East Asia Study, Universitas Amsterdam, Belanda.

Memperkenalkan Pendekatan Baru

Di kalangan sejarawan Sartono dikenal sebagai pemula yang memperoleh gelar tertinggi dalam ilmu sejarah. Di era ketika Indonesia sedang giat-giatnya meluruhkan daki-daki kolonial, karyanya adalah pionir studi sejarah dengan perspektif Indonesia-sentris. Tak heran jika kemudian ia disemati gelar sebagai “Guru Utama” oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia pada 2006.

Tapi, seturut sejarawan Kuntowijoyo, keutamaan Sartono bukan hanya karena menjadi pemula. Dalam The Peasants’ Revolt of Banten in 1888 Sartono melakukan dua hal sekaligus. Pertama, ia membuktikan peran aktif bumiputra dalam sejarah Hindia Belanda. Bumiputra ini pun bukan hanya para pembesar, tapi rakyat biasa—petani, guru ngaji, dan santri tarekat.

Dalam edisi terjemahan disertasi ini yang diterbitkan Komunitas Bambu (2015: 4), dengan gamblang Sartono menerakan, “tidak benar bahwa mereka bersikap masa bodoh, selalu penurut, dan pasrah kepada nasib. Huru-hara dan pemberontakan petani terjadi berulang-ulang dan menjadi endemis sosial dalam sejarah Jawa abad ke-19. Hal itu merupakan bukti tentang peranan historis yang dimainkan oleh kelompok petani.”

Kedua, studi ini juga memperkenalkan suatu pendekatan baru dalam penelitian sejarah: pendekatan multidimensional. Sartono melakukannya dengan menerapkan perangkat-perangkat analisis ilmu sosial, seperti antropologi dan sosiologi, pada penelitiannya. Dengan perangkat ilmu sosial, sejarah tak sekadar menceritakan peristiwa unik tapi juga menjelaskan latar sosial dan gejala umum yang mungkin terulang di masa depan.

“Dengan pendekatan ini sejarah prosesual yang deskriptif-naratif, yaitu sejarah yang melukiskan dan bercerita, menjadi sejarah yang deskriptif-analitis, melukiskan dan menganalisa. ... Dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, sejarah menjadi social scientific history,” tulis Kuntowijoyo dalam “Biografi Intelektual Seorang Sejarawan” yang terbit di Kompas (31 Oktober 1987).

Karena nilai yang demikian penting ini, The Peasants’ Revolt of Banten in 1888 segera menjadi klasik dalam historiografi Indonesia. Karya itu tak hanya mendapat apresiasi oleh kalangan sejarawan, tapi juga dihargai oleh warga Cilegon. Sebagaimana disebut oleh majalah Historia, pada 1988, bertepatan dengan peringatan seabad Perang Wasid, Sartono diundang ke Cilegon dan dinobatkan sebagai warga kehormatan.

Editor: Ivan Aulia Ahsan