tirto.id - Cornell adalah sebuah universitas Ivy League dan merupakan salah satu universitas swasta elite di Amerika Serikat bersama dengan Harvard, Yale, Princeton, dan Columbia. Jika keempat universitas yang terakhir disebutkan ini berada di dekat pusat metropolitan—Harvard dekat Boston; Yale, Princeton, dan Columbia berada di dekat New York—Cornell terletak jauh menyendiri di Upstate New York, dua ratus mil di sebelah utara kota itu. Ithaca (dengan populasi sekitar 30.000 jiwa) merupakan satu-satunya kota pendampingnya.

Bagi kami, para peneliti yang bercita-cita tinggi, isolasi itu menjadi berkah karena tidak banyak kegiatan yang bisa kami lakukan selain riset dan mengenal sesama spesialis Indonesia lainnya. Pada waktu itu, selain kampus-kampus di Belanda, Cornell adalah universitas riset terdepan dalam bidang politik dan sejarah Indonesia.

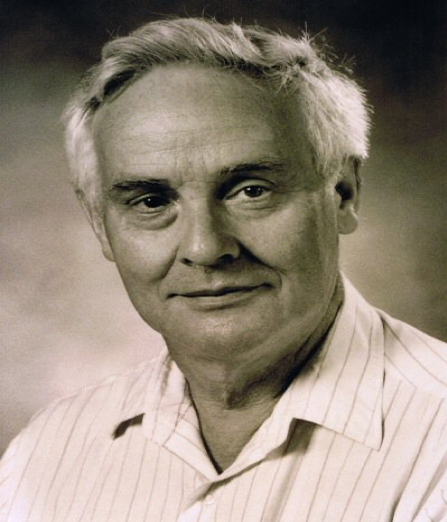

Tokoh besar yang berada di Cornell pada masa itu adalah almarhum Benedict Anderson (1933-2015) dan George McTurnan Kahin (1918-2000), direktur Modern Indonesia Project yang terkenal di seluruh dunia. Saya juga mendapatkan sejarawan ahli Thailand, David K. Wyatt (1937-2006), dan Oliver William Wolters (1915-2000), spesialis Sriwijaya (650-1183) dan sejarah maritim awal Asia Tenggara, sebagai anggota komite doktoral saya.

Semua orang itu merupakan tokoh terkemuka yang sudah mapan dan dengan cara masing-masing adalah guru-guru yang mengilhami. Kahin dan Anderson, terutama, memiliki integritas yang tinggi. Mereka berdua berpidato mendukung pergerakan antiperang yang mencapai puncak sewaktu saya masih berada di Cornell (1969-1970) dengan terjadinya penyerangan AS ke Kamboja pada 9 April-22 Juli 1970 dan pembantaian Kent State (4 Mei 1970).

Keteduhan Ithaca & Gemuruh Protes Antiperang

Garda Nasional Ohio menembaki sekelompok mahasiswa yang sedang memprotes serangan AS ke Kamboja dan perluasan Perang Vietnam Kedua (1964-1973) di Kent State University pada 4 Mei 1970. Akibatnya empat orang tewas dan sembilan orang mengalami luka-luka, yang mana salah seorang mengalami lumpuh permanen. Kejadian ini menandakan untuk pertama kalinya mahasiswa terbunuh dalam demonstrasi antiperang dalam sejarah AS dan segera menjadi pemicu terjadinya kemarahan besar-besaran di kampus-kampus seluruh negeri.

Lebih dari empat juta mahasiswa berpartisipasi dalam aksi walk-out terorganisasi di ratusan universitas (termasuk Cornell), college, dan sekolah menengah atas, yang merupakan protes terbesar di AS. Juga ada mahasiswa yang tewas di Jackson College (sekarang Universitas), Mississippi, pada malam 14/15 Mei 1970, ketika kepolisian kota dan negara bagian menembaki sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan aksi protes. Insiden ini menewaskan dua orang dan dua belas orang mengalami luka-luka.

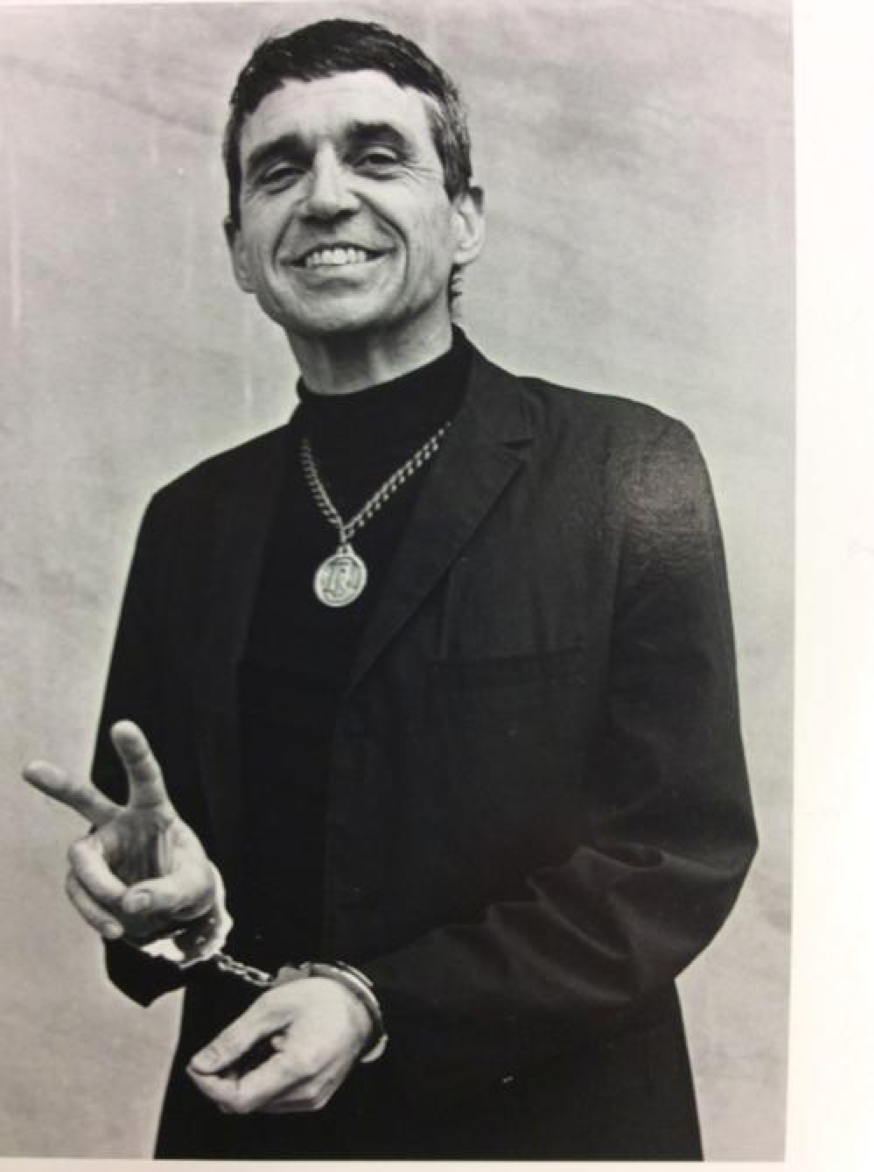

Seorang tokoh yang sangat berpengaruh di antara mahasiswa S2 di Cornell yang baru saja terpolitisasi oleh pergerakan antiperang adalah seorang pendeta Jesuit dari AS, Pastor Daniel Berrigan SJ (1921-2016). Waktu itu ia menjabat sebagai asisten direktur Cornell University United Religious Work (CURW, menjabat 1966-1970), organisasi yang menaungi semua kelompok keagamaan di kampus Cornell, termasuk Cornell Newman Club (yang kemudian menjadi Catholic Cornell Community), di mana Berrigan kemudian menjadi pastornya.

Pada bulan penuh terakhir saya di Cornell (April 1970), dia melarikan diri dari kejaran FBI karena, bersama saudaranya, seorang pendeta Yosefit, Philip Berrigan, dan tujuh orang aktivis Katolik lain, menghancurkan 378 kartu wajib militer (pemberitahuan panggilan Perang Vietnam) menggunakan napalm buatan sendiri di lapangan parkir di Catonsville, Maryland (17 Mei 1968). Setelah kejadian tersebut, kelompok ini, yang menjadi terkenal dengan sebutan ‘Catonsville Nine,’ mengeluarkan pernyataan yang menantang Gereja Katolik Roma, organisasi-organisasi Kristiani lain, dan sinagoge-sinagoge di AS "atas kebungkamannya dan kepengecutannya di hadapan kejahatan negara [Amerika Serikat] ini."

Di tanggal 9 April 1970, pada hari dia seharusnya mulai masuk penjara (dia telah dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun karena merusak benda milik pemerintah federal AS), Berrigan meninggalkan kantornya di kampus Cornell. Pihak kampus pun mengadakan acara "perpisahan" bertajuk 'America is Hard to Find' selama tiga hari di akhir pekan di Barton Hall (17-19 April) lengkap dengan kehadiran tamu kehormatan, yaitu sang buronan itu sendiri.

Terinspirasi oleh contoh Berrigan dan pidato yang diberikan dua orang profesor lainnya di Cornell, Kahin dan Anderson, saya berpartisipasi dalam aksi walk-out sebagai buntut pembantaian Kent State. Saya membujuk dosen saya, David Wyatt, namun gagal, untuk menangguhkan kelas-kelas dan kuliah-kuliahnya sebagai bentuk solidaritas. Saya juga bergabung dengan Protes Kent State/Anti-Serangan Kamboja di Washington DC pada 9 Mei ketika polisi mengelilingi Gedung Putih menggunakan bus-bus untuk menghalangi para demonstran agar tidak mendekati istana kepresidenan itu. Dan Presiden AS waktu itu, Richard Nixon (menjabat 1969-1974), keluar untuk menemui beberapa demonstran pada pagi hari itu di Memorial Lincoln sebelum acara dimulai.

Keberadaan saya sebagai warga negara asing dalam demonstrasi di Washington itu rupanya dilaporkan oleh kepolisian Washington DC ke Dekan Cornell Graduate School, W. Donald Cooke (menjabat 1964-1973). Namun sebuah kejadian yang sangat kebetulan namun berakhir dengan baik, yang terjadi segera setelah protes berakhir, membantu saya menghapus bersih semua ini. Kejadiannya seperti ini:

Sewaktu saya sedang berjalan pulang dari pusat kota Washington menuju daerah pinggiran kota, saya melewati beberapa jalanan di mana beberapa pertokoan sedang dijarah. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, mungkin seseorang meminta bantuan selagi saya sedang berjalan bersama teman-teman. Saya melihat sebuah toko perhiasan yang jendela-jendela dan lemari pajangannya telah dihancurkan. Saya menemukan pemilik toko tersebut, seorang wanita paruh baya, sedang mengalami katatonia, benar-benar ketakutan dan bingung karena kekacauan yang terjadi. Dia meminta bantuan saya dan saya membantunya berjalan keluar dari daerah tersebut dan melindunginya sebisa mungkin sampai ia menaiki transportasi umum dan pulang dengan aman.

Selagi kami berjalan pulang, barangkali ia memperhatikan aksen Inggris saya atau mungkin saya memberitahukan kepadanya bahwa saya adalah seorang mahasiswa asing yang mendapat beasiswa English Speaking Union (ESU) di Cornell. Informasi ini segera mengingatkan dia: “Ah!” katanya, “setelah semua ini berakhir, saya akan menelepon teman baik saya Dean Cooke di Cornell dan memberitahukan padanya apa yang telah kau lakukan!”

Saya tidak bisa mengarang semua ini. Lalu beginilah caranya sebuah perbuatan baik membuahkan kebaikan: saya bisa meninggalkan Cornell pada bulan itu juga (Mei 1970) untuk berlayar ke Indonesia menaiki kapal pengangkut barang maskapai Djakarta-Lloyd dengan kehormatan saya tetap utuh dan hubungan yang baik dengan otoritas di Cornell. Deskripsi mengenai perjalanan ini (28 Mei-14 Juli 1970) sudah saya tulis di langgar.co dan di artikel "Menyusuri Jalan yang Jarang Dilalui" dalam buku Urip iku Urub: Untaian Persembahan 70 Tahun Profesor Peter Carey (2018: 26-31).

Keputusan saya untuk berlayar ke Indonesia bersangkutan dengan mendapatkan akses kepada kepala perwakilan Djakarta-Lloyd di New York, Pak Pamojo, dan mendapatkan izin untuk ikut berlayar dengan salah satu kapal perusahaannya dari New York ke Jakarta. Di sini, profesor senior saya di Cornell, George Kahin, memegang peranan penting. Kejadiannya seperti ini:

Pada pertengahan Februari 1970, saya bepergian ke New Orleans untuk merayakan Mardi Gras dan naik kapal uap yang beroda di sungai Mississippi. Selagi kami berlayar keluar dari pelabuhan di New Orleans, saya melihat sebuah papan di dermaga bertuliskan “DJAKARTA LLOYD”. Seperti seorang Lord Jim zaman modern, saya memutuskan pada saat itu juga bahwa saya akan melakukan perjalanan ke Jakarta di atas kapal Djakarta Lloyd. Dengan bantuan Kahin, yang mengenal Pak Pamodjo kala Kahin menjadi koresponden perang yang pro-Republik di Yogyakarta pada 1948-1949, saya bisa berangkat di atas M.V. Sam Ratulangi yang berlayar dari Pulau Staten menuju Jakarta pada malam hari 27/28 Mei 1970. Perjalanan ini terbukti sangat menentukan masa depan saya apalagi saya hampir mati ketika usus buntu saya pecah dalam perjalanan.

Walau keberadaan saya di Cornell dihantui demonstrasi dan politik Perang Vietnam, saya juga sangat diuntungkan oleh sumber daya akademis, pendidikan, dan perpustakaan di Cornell. Perpustakaan Olin, terutama, memiliki begitu banyak sumber asli yang berkenaan dengan sejarah Asia Tenggara, dengan titik berat di Indonesia, dan semua ini terbukti menjadi sumber daya yang luar biasa.

"Bertemu" Diponegoro di Cornell

Sebenarnya saya berangkat dari Oxford ke Cornell dengan tujuan membuat disertasi mengenai Marshal Herman Willem Daendels (1762-1818), sang Gubernur Jenderal Napoleonis (1808-1811) yang mengubah pemerintahan kolonial Belanda di Jawa. Ini adalah topik yang disarankan kepada saya sewaktu saya menjalani ujian oral (viva) di Oxford oleh kepala dewan penguji, Profesor Jack Gallagher (1919-1980), seorang sejarawan ahli Kemaharajaan Inggris yang terkemuka. Dia menyarankan topik ini karena saya mengatakan bahwa saya tertarik mempelajari Revolusi Perancis (1789-1799). Namun takdir berkata lain.

Memang, yang pertama kali disarankan oleh profesor-profesor saya di Cornell adalah bahwa saya sebaiknya mulai mempelajari bahasa-bahasa setempat di Asia Tenggara (bagi saya ini adalah bahasa Indonesia dan Jawa) supaya saya bisa melihat semua yang terjadi melalui mata penduduk lokal sebelum mengambil keputusan akhir topik tesis saya.

Maka dimulailah perjalanan panjang saya dalam mempelajari bahasa-bahasa di Indonesia. Bahasa Jawa tidak diajar di Cornell pada waktu saya di sana, maka pada awalnya saya mempelajari Bahasa Indonesia dan Belanda, yang saya perlukan untuk membaca arsip kolonial. Di sini, saya diajar guru-guru yang keduanya merupakan penutur asli. Untuk Bahasa Indonesia, guru saya adalah seorang Sunda yang sensitif, Pak Cakra Tanuatmaja dari Bandung, dan untuk bahasa Belanda, seorang Belgia berbahasa Vlams (Flemish) yang penuh canda.

Saya harus berjuang menembus salju dari sarang mahasiswa saya di sebuah rumah papan di 15 Dryden Road untuk menghadiri kelas bahasa Indonesia dan Belanda yang dimulai pada pukul 8 pagi sebelum kuliah utama pada hari itu. Sesi bahasa ini membangun dasar yang kuat untuk kemampuan membaca bahasa Belanda saya—penting untuk penelitian saya terhadap arsip-arsip Belanda—dan bahasa Indonesia lisan saya yang semakin kompeten. Kemampuan bahasa Indonesia ini kemudian diasah selama enam minggu di atas kapal kargo Sam Ratulangi yang berlayar dari Pulau Staten ke Palembang.

Saya tidak yakin tepatnya tanggal berapa, namun saya masih ingat belajar bahasa Belanda sampai bisa membaca untuk mengolah literatur sekunder berbahasa Belanda dan akhirnya arsip-arsip. Kami diatur untuk membaca buku pelajaran sejarah Indonesia klasik karya H.J. de Graaf, Geschiedenis van Indonesië (1949), untuk melatih kemampuan berbahasa kami. Selagi membaca bab buku De Graaf mengenai Perang Jawa, saya menemukan sebuah gambar buatan Major F.V.H.A. Ridder de Stuers (1792-1881) yang terkenal yang menggambarkan Diponegoro memasuki perkemahannya di Metésih, sebuah pemukiman di Kali Progo yang terletak di bawah Kediaman Residen tua di Magelang di sore hari pada 8 Maret 1830. Di sini sang pangeran dan para pengikutnya tinggal selama dua puluh hari (8-28 Maret 1830) sebelum ia ditahan.

Plat ini menggambarkan sosok yang muram dan agak membungkuk sedang menunggang kuda berpakaian jubah dan turban khasnya, pakaian prang sabil yang dia kenakan dalam perjuangan melawan Belanda selama lima tahun yang dikenal sebagai Perang Jawa (1825-1830). Saya tidak yakin apa yang membuat saya tertarik pada gambar ini, tapi kemungkinan karena sifat misterius gambar Diponegoro yang dibuat De Stuers dan bahwa kita tidak bisa melihat wajahnya. Apapun itu, ini adalah sebuah wahyu, sebuah momen epifani. Seperti yang dikatakan orang Tionghoa: "Sekali melirik lebih berarti daripada seribu kata-kata." Tepat pada saat itu saya langsung tahu bahwa Diponegoro lah, dan bukan Daendels, yang akan menjadi fokus disertasi saya.

Maka waktu sembilan bulan di Cornell, walau tinggal di kampung Ithaca yang kecil di Upstate New York dan terasa begitu membosankan apalagi setelah merasakan begitu kayanya kehidupan di Oxford dan Leiden, membuka pintu bagi saya. Dan begitu saya sampai di Indonesia, setelah diadang begitu banyak kegagalan terutama saat saya hampir mati ketika tiba di Palembang (14 Juli 1970), saya bisa berjalan melalui pintu itu dan memasuki sebuah dunia baru.

Walau demikian usulan saya untuk membuat disertasi mengenai Diponegoro dan Perang Jawa mendapat hanya sedikit antusiasme dari para profesor saya di Cornell. Wolters, terutama, yang pernah mengabdi di Malayan Civil Service (MCS, 1937-1957)—Pangreh Praja Inggris di Semenanjung Malaya zaman kolonial—sebagai spesialis dalam operasi peperangan psikologis ketika terjadinya Darurat Antikomunis di Malaya (1948-1960), tidak menerima dengan baik pilihan topik saya. “Apanya yang menarik tentang sejarah perang dan konflik? Mengapa tidak meneliti tentang sesuatu yang lebih terfokus kepada sejarah sosial ekonomi atau budaya?” ia bertanya kepada saya.

Pengalaman Wolter sewaktu dipenjara pada masa Penjajahan Malaya oleh Belanda (1942-1945) dan pengalaman pahit pada masa Darurat Malaya masih terasa dalam hatinya sehingga membuat pilihan riset seperti ini menjadi sangat tidak menarik. Dalam hatinya, sejarah penjajahan Belanda pada abad ke-19 adalah bayang-bayang Sriwijaya yang sudah pudar. Saya seharusnya melakukan sesuatu yang signifikan seperti meneliti epigrafi (menguraikan tulisan di prasasti), mempelajari naskah Pali dari abad ke-5 dan ke-6 seperti Mahāvamsa (Babad Agung) dan Cūļavamsa (Babad Kecil) atau menelusuri ciri khas sejarah maritim pra-penjajahan Indonesia seperti yang telah dia lakukan dalam karyanya yang terkenal, Early Indonesian Commerce; A Study of the Origins of Srīvijaya (1962) dan Fall of Śrīvijaya in Malay History (1970).

Sementara profesor saya yang lain, Ben Anderson, lebih saya kenal melalui karyanya setelah saya meninggalkan Cornell daripada sewaktu saya tinggal selama sembilan bulan di kampus Ithaca. Dia bukan makhluk sosial seperti supervisor saya di Oxford yang gaul dan suka suka minum-minum, Richard Cobb. Om Ben yang saya kenal melalui tulisannya di Indonesia adalah jiwa yang baik, tapi dia bukanlah jenis orang yang bepergian mengunjungi pub-pub atau mengajak seseorang ke ruangannya untuk membahas historiografi Perancis sambil minum anggur setelah makan siang. Seperti penyair T.S. Eliot, Om Ben tidak begitu suka hal ecek-ecek. Saya mendapat kesan bahwa, baginya, hidup ini terlalu pendek dan permasalahan yang ada terlalu rumit dan terlalu sulit untuk disia-siakan dengan selingan-selingan yang tidak perlu.

Pada awal 1980-an saya masih ingat Om Ben dengan segera membalas permintaan saya untuk membantu memeriksa mata kuliah Maritime Southeast Asia, 1830-1973 dengan mengirimkan sepucuk surat melalui pos udara. Dia mengetik surat itu dengan cermat berisikan semua bahan bacaan penting yang dia sarankan perlu saya baca sebelum mulai mengajar di Oxford.

Sepuluh ribu mil dari Ithaca, di kemegahan Tejokusuman yang sudah pudar, saya masih ingat kenikmatan intelektual dan penemuan yang saya alami ketika membaca esai panjang Om Ben berjudul “The Idea of Power in Javanese Culture” (1972) dan karyanya yang menghipnotis, Java in a Time of Revolution: occupation and resistance, 1944-1946, yang diangkat dari disertasinya di Cornell pada 1967.

Then I felt like some watcher of the skies,

When a new planet swims into his ken;

Or like stout Cortez when with eagle eyes

He stared at the Pacific—and all his men

Look’d at each other with a wild surmise—

Silent upon a peak in Darien.

[“On First Looking into Chapman’s Homer”, John Keats (1795-1821)]

Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi selain bahwa mereka semua, guru-guru saya, adalah manusia-manusia luar biasa pada zamannya. Nama mereka terus hidup di lubuk hati murid-muridnya.

Stet fortuna domus Winchester, Oxford, Cornell, Leiden, dan Yogyakarta, hutan kecil akademisi, rumah para dewa.

==========

Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris di Langgar.co. Penulisnya memercayakan penerjemahan artikel dalam bahasa Indonesia kepada Feureau Himawan Sutanto dan pembelahan menjadi 5 bagian kepada Muhammad Anta Kusuma untuk ditayangkan secara berkala di Tirto.id.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id