tirto.id - Rasisme. Pemikiran atau pandangan bahwa ras tertentu lebih cerdas dan lebih kuat dibanding ras lainnya pernah dan masih dianut oleh sebagian umat manusia. Sepanjang berlangsungnya kolonialisme Barat, orang-orang kulit putih adalah yang paling bertanggungjawab atas pandangan tersebut. Hasilnya adalah kekerasan politik, perbudakan, segregasi ras, diskriminasi, hingga genosida.

Pandangan itu kini nampak konyol. Namun, ada masanya rasisme dianggap ilmiah, bahkan, beberapa tahun belakangan mengalami kebangkitan. Guardian pernah mengeluarkan laporan panjang soal rasisme saintifik ini melahirkan apa yang disebut sebagai "ilmu ras".

Gavin Evans, penulis laporan tersebut, mencontohkan kasus Nicholas Wade. Bekas penulis sains New York Times itu menulis "buku beracun" yang mengklaim bahwa perbedaan biologis antar-ras menyebabkan kecerdasan masing-masing ras berbeda. Bagi Wade, ras yang paling unggul adalah ras kulit putih, sebagaimana dibuktikan dengan tes IQ. Wade tentu tidak sendirian. Ada berbagai jenis penulis sains ras sepertinya yang berusaha membuktikan keunggulan ras kulit putih melalui tes IQ, dengan argumen bahwa skor IQ yang tinggi disebabkan oleh gen alih-alih lingkungan.

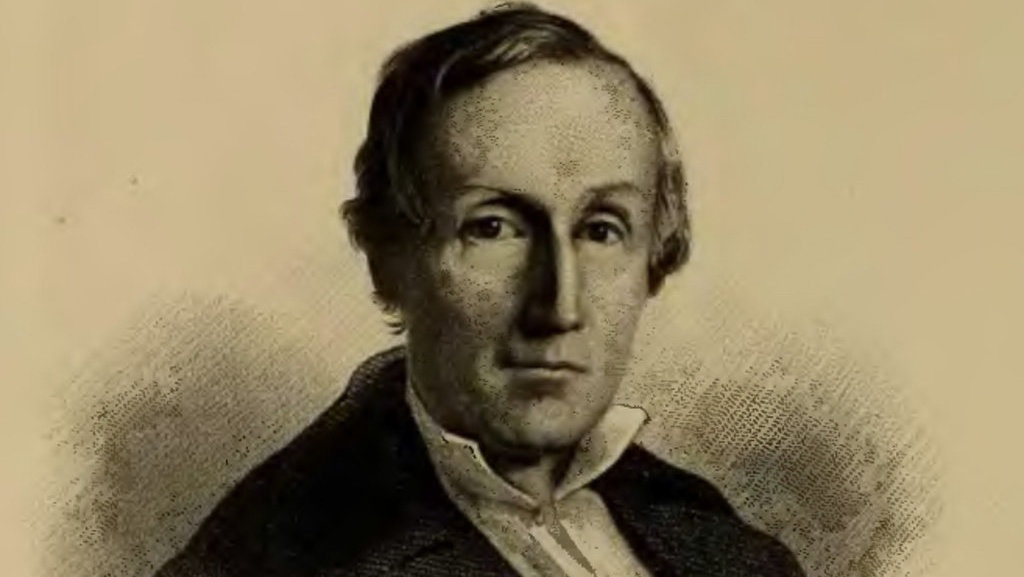

Jauh sebelum Wade, rasisme saintifik telah muncul dalam karya-karya Samuel Morton, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang kerap menyandang julukan "Bapak Rasisme Ilmiah".

Pada paruh pertama abad ke-19, Samuel Morton yang berdomisili di Philadelphia giat mencaridan mengumpulkan tengkorak manusia dari Thomas Hart Benton untuk diteliti. Proyek Morton cukup ambisius. Dia mengerahkan seluruh kenalannya di seluruh penjuru dunia, mulai dari kawan ilmuwan, pedagang, tokoh militer, hingga misionaris. Tak jarang ada pula tengkorak yang dicuri dari pekuburan dan medan tempur.

Proyek penelitian Morton ini dipicu oleh penelitian seorang antropolog dan ahli biologi asal Jerman, Johann Friedrich Blumenbach. Pada 1779, Blumenbach membagi spesies manusia menjadi lima ras berdasar fisik dan warna kulitnya. Ketika itu, hanya 60 tengkorak kepala saja yang diteliti Blumenbach.

Morton, yang sejak 1834 menunjukkan minat terhadap "ilmu ras", meneliti ratusan tengkorak yang berhasil ia kumpulkan. Dari sana ia menentukan besaran volume tempurung otak. Hasilnya, Morton percaya bahwa manusia terbagi ke dalam lima kelompok ras.

Yang paling cerdas, demikian yang diyakini Morton, adalah ras Kaukasia. Disusul oleh kelompok "Mongol" yang merujuk orang-orang Asia Timur. Berikutnya secara berturut-turut adalah orang Asia Tenggara, penduduk asli Amerika, dan "ras Etiopia" yang merujuk pada orang kulit hitam.

Pada 1839, Morton menerbitkan hasil penelitiannya dengan judul Crania Americana, or, a Comparative View of the Skulls of Various Aboriginal Nations of North and South America. Morton yakin dengan kesimpulannya bahwa ukuran tempurung otak memengaruhi kecerdasan seseorang dan akhirnya membedakan antara satu ras dengan ras lainnya. Tengkorak-tengkorak milik Morton itu kini disimpan di Penn Museum di University of Pennsylvania.

Lebih dari seratus tahun kemudian, kesimpulan Morton digugat oleh paleontolog Stephen Jay Gould lewat bukunya yang berjudul The Mismeasure of Man (1981). Gould menemukan bahwa penelitian Morton bersandar pada perhitungan yang salah, selektif, dan mengandung bias rasisme. Menurut Gould yang meneliti ulang data-data Morton, semua ras memiliki kapasitas otak dengan perbedaan yang tidak signifikan.

Di akhir karya Cranian Americana, Morton juga menyisipkan esai George Combe, seorang frenolog (ahli teknik ukur tengkorak kepala) terkenal asal Skotlandia. Sebagaimana dicatat oleh Emily Renschler dan Janet Monge dalam "The Samuel George Morton Cranial Collection" (2018), Morton rupanya terpengaruh oleh praktik frenologi (pengategorian ciri manusia melalui lingkar tengkorak), teori-teori hereditarian (faktor genetik menentukan kecerdasan dan kepribadian) dan poligenisme (ras manusia yang diciptakan saling terpisah).

Salah satu tengkorak yang diteliti Morton adalah milik seorang napi Irlandia (dus, Kaukasia) yang membunuh dan memakan napi lainnya. Ada pula sebuah tengkorak seorang Belanda yang berukuran besar dan disinyalir turut meyakinkan Morton bahwa orang ras Kaukasia punya kapasitas otak besar.

Dalam penelitian selanjutnya, Morton masih terobsesi menghubungkan tengkorak manusia dan konsep keunggulan ras. Kali ini Morton meneliti tengkorak yang diambil dari sebuah situs arkeologi di Mesir. Hasilnya, menurut Morton, para elit Mesir kuno adalah orang Kaukasia, bukan orang kulit hitam. Ia bersikeras bahwa posisi orang kulit hitam di zaman Mesir kuno adalah budak, sama seperti zaman Morton ketika itu. Hasil penelitian yang ia juduli Crania Aegyptiaca, or, Observations on Egyptian Ethnography, Derived from Anatomy, History, and the Monumentsitu terbit pada 1844.

Sains Pernah Rasis

Teori "lima ras" Morton dengan cepat didukung oleh para pemilik budak, sebelum Perang Sipil AS (1861-1865) meletus dan mengakhiri praktik perbudakan.

Perbudakan kulit hitam di negeri Paman Sam berawal dari jual-beli budak di negara bagian Virginia pada 1619. Orang-orang kulit hitam dari Afrika dikapalkan ke Amerika untuk dipekerjakan di perkebunan kapas. Ada banyak yang menemui ajalnya di jalan karena perlakuan semena-mena para pemasok budak. Ribuan lainnya mati pelan-pelan karena siksaan dan kelaparan paksa. Bahkan, saking berharganya budak sebagai komoditas, beberapa pemasok mengasuransikan budak-budak mereka.

Pandangan bahwa ras kulit putih adalah manusia unggul memang sudah umum diterima banyak politikus dan pejabat negara, khususnya di negara-negara bagian selatan. Pada 1858, James Henry Hammond, senator AS dari negara bagian South Carolina, misalnya, menyebut orang-orang negro ditakdirkan untuk menjadi lumpurnya masyarakat alias pekerja kasar.

Senafas dengan Hammond, Thomas Hart Benton yang menjabat senator negara bagian Missouri (1853-1855) pernah mengungkapkan bahwa kedatangan ras kaukasia di kawasan Pasifik adalah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah bumi. Ia juga mengatakan bahwa lenyapnya orang Indian selaku penduduk asli benua Amerika adalah takdir guna memuluskan kemajuan orang kulit putih.

Pengaruh Morton juga sampai di telinga John Calhoun (1782-1850), wakil presiden dan menteri pertahanan AS yang pro-perbudakan dari Carolina Selatan. Calhoun sendiri punya posisi unik dalam sejarah AS. Dijuluki sejarawan AS Richard Hofstadter sebagai "Marx-nya kelas penguasa", Calhoun adalah salah satu bapak konservatisme AS.

Orang-orang inilah yang menaruh hormat pada Morton, yang studinya lantas digunakan sebagai pembenar perbudakan dan rasisme selama lebih dari seratus tahun. Sebelum ia meninggal dunia pada 1851, Charleston Medical Journal yang berbasis di South Carolina Selatan (negara bagian yang pro-perbudakan) pernah memuji penelitiannya karena dianggap turut membantu memberikan pemahaman "sejati" tentang posisi "inferior" orang kulit hitam.

Di sisi lain, sosok Morton sendiri kompleks. Jika studinya membenarkan rasisme, dalam surat-surat pribadinya, ia mengecam perbudakan sebagai "dosa" atau "kutukan". Perbudakan, tulis Morton, adalah "musibah terbesar yang pernah dikirim Tuhan ke suatu bangsa". Sebagaimana dicatat oleh Jonathan H. Earle dalam Jacksonian Antislavery and the Politics of Free Soil, 1824-1854 (2004), sebagai anggota Kongres AS, Morton bahkan menolak rencana perluasan praktik perbudakan ke negara-negara bagian lain.

Catatan harian yang menemani perjalanannya ke Hindia Barat pada 1830-an juga menunjukkan dua sisi Morton yang kontras. Amatannya terhadap lingkungan sosial mencerminkan rasisme yang mendalam, sekaligus rasa jijik terhadap praktik perbudakan di Karibia. Hingga kini, kemenduaan sikap Morton masih jadi perdebatan.

Dikutip dari Understanding Race, sebenarnya dunia sains pada abad ke-19 memang terbelah menjadi dua kubu dalam memandang ras. Kalangan ilmuwan condong ke teori poligenisme yang menyatakan bahwa bahwa keragaman ras manusia berasal dari garis evolusi yang berbeda-beda. Sedangkan pandangan umum yang berlaku adalah monogenisme, yang yakin bahwa manusia berasal dari satu sumber yang sama, sejalan dengan narasi Alkitab dan diyakini orang-orang saleh saat itu.

Namun, masalahnya, poligenisme masih menempatkan orang kulit hitam di antara manusia dan primata sejenis kera, sehingga mereka diposisikan lebih rendah dari orang kulit putih atau orang Asia sekalipun.

Masih menurut Understanding Race, ironisnya kaum pro-perbudakan adalah penganut monogenisme. Di sisi lain, kubu pro-perbudakan acapkali berbeda pandangan ketika menyikapi hasil penelitian Morton. Beberapa faksi agamis tidak mendukung hasil penelitian Morton karena menurut mereka poligenisme bertentangan dengan kitab suci. Sedangkan faksi lainnya, yang sama-sama monogenis, percaya gagasan Morton selama itu bisa menjustifikasi perbudakan.

Dalam perkembangannya, pandangan Morton tentang ras telah dimentahkan dan tak lagi dianggap ilmiah. Frenologi pun telah lama ditinggalkan dan kini berstatus pseudosains alias sains abal-abal.

Pada 2003, para ilmuwan menyelesaikan proyek genom dari manusia "berbagai ras" yang memungkinkan penelusuran leluhur manusia secara genetis. Sejak itu, ada banyak temuan-temuan saintifik yang mendukung konsensus "Out of Africa". Teori yang dihipotesiskan oleh Darwin ini mengatakan bahwa Homo sapiens alias manusia modern mendiami tanah Afrika selama 200.000 tahun lebih, sampai akhirnya beberapa kelompok manusia mulai bergerak keluar, menyebar ke belahan dunia lainnya, dan membentuk populasi baru.

Temuan-temuan ini sekaligus menegaskan bahwa dimensi ras tak lain sekedar konstruksi sosial yang tidak punya sandaran ilmiah yang kuat.

Namun, konstruksi sosial itulah yang hingga kini sukar dihilangkan.

Di AS dan Eropa, ormas-ormas yang terus mengampanyekan gagasan tentang keunggulan identitas ras kulit putih sampai detik ini terus menguat seiring naiknya arus populisme sayap kanan. Beberapa ilmuwan pinggiran bahkan masih ingin membuktikan pembenaran rasisme di meja lab.

Yang menakutkan, rasisme yang awalnya menjangkiti orang kulit putih kini juga menular ke bangsa-bangsa bekas jajahannya.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id