tirto.id - Selamat datang di Kota Depok.

Jika kau memasuki kota ini dari arah utara, kau segera disambut kemacetan Margonda. Kendaraan pribadi, angkot, bus, dan sepeda motor saling berimpitan di badan jalan. Lebarnya tak seberapa untuk ukuran jalan provinsi. Sudah tak lebar-lebar amat, di beberapa titik, setengah badan jalan harus dirampas proyek-proyek galian yang ajaibnya tak kelar-kelar.

Di sepanjang jalan, deretan mal, ruko, dan apartemen berdesakan seolah berebut perhatian warga untuk didatangi.

Pikirmu penderitaan akan berakhir setelah lolos dari Margonda? Jika kau berbelok ke Jalan Arif Rahman Hakim lalu mengarah ke Sawangan, neraka yang sebenarnya sudah menantimu. Badan jalan menjadi lebih sempit, sementara volume kendaraan tak kunjung berkurang. Bahkan pejalan kaki pun bisa terjebak macet.

Demikian secuplik gambaran sehari-hari mengenai kota di pinggir selatan Jakarta yang kerap mendaku diri sebagai "Friendly City".

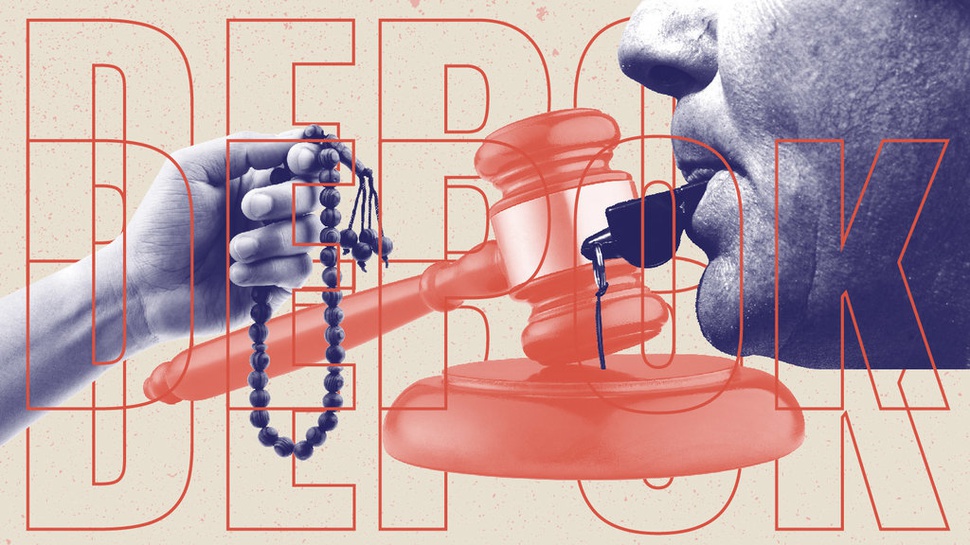

Meski begitu, di tengah gerutuan warganya atas kemacetan dan sistem transportasi yang semrawut, Pemerintah Kota Depok justru mengusung ide ajaib: Raperda Penyelenggaraan Kota Religius.

Pada akhir April 2019, usulan raperda itu masuk bersama 10 usulan raperda lain ke DPRD Kota Depok sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah 2020.

Dalam landasan filosofisnya—demikian sebutan aslinya—yang tercantum pada draf setebal 15 halaman, raperda ini merupakan inisiatif Pemkot Depok sebagai implementasi visi Kota Depok, yaitu Unggul, Nyaman dan Religius; sehingga Pemkot Depok menilai perlu ada peraturan daerah tersendiri untuk itu.

Sementara landasan sosiologisnya, Pemkot mengklaim pertumbuhan ekonomi Depok sudah sedemikian pesat hingga 7,28 persen pada 2016. Dengan capaian itu, Depok dianggap siap mewujudkan “Tata Nilai Kehidupan yang Religius”.

“Yang dimaksud religius adalah terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi pemeluknya. Dan senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kemuliaan berdasarkan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan,” ujar Wali Kota Depok M. Idris dalam keterangan resminya pada 19 Mei lalu.

Kesebelas usulan raperda itu kemudian dibahas oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Depok. Dalam pertemuan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada 15-17 Mei 2019, usulan Raperda Penyelenggaraan Kota Religius menjadi satu-satunya yang ditolak DPRD.

“Dalam pertemuan itu, mereka bilang Bamus menolak usulan raperda tersebut,” ujar Salviadona Tri Partita, Kabag Hukum Setda Kota Depok, kepada saya.

Mendengar penolakan itu, Pemkot Depok masygul. Mereka kecewa lantaran DPRD langsung menolak tanpa ada pembahasan terlebih dulu. Padahal, menurut Salviadona, pihaknya terbuka mendengar semua usulan untuk merevisi raperda yang masih berupa "ringkasan eksekutif" tersebut.

“Bahkan untuk mengubah judul besarnya juga bisa, jika judul besar yang sekarang dinilai terlalu tendensius,” imbuhnya.

Alasannya, usulan itu belum benar-benar matang dan belum sampai tahap "kajian" kendati sudah diajukan ke parlemen daerah. Pemkot Depok menyadur seluruh Raperda itu dari Perda Syariah Tasikmalaya demi memenuhi syarat saat pengajuan usulan.

Pertimbangannya, Perda Syariah Tasikmalaya dianggap "cukup sesuai" jika diterapkan di Depok, yang sama-sama berada di Jawa Barat. Sementara jika berkiblat kepada Qanun Jinayah Aceh, satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum pidana Islam, penerapannya dinilai akan lebih sulit, menurut Salviadona.

Memuat Pasal Karet dan Kontroversial

Ringkasan Raperda PKR terdiri dari 20 pasal. Beberapa di antaranya mengatur cara beribadah, bersikap hingga berpakaian warga.

Misalnya, pasal 5 ayat 4 dan 5 yang melarang perbuatan tercela seperti tindak pidana korupsi, perzinahan, pelacuran, mengonsumsi dan mengedarkan minuman beralkohol, aborsi, pornografi, riba, perbuatan syirik, eksploitasi anak dan perempuan, hingga penyebaran aliran sesat.

Ada pula pasal yang mengatur etika berpakaian (pasal 14 ayat 1): Setiap orang wajib berpakaian sopan sesuai ajaran agamanya masing-masing dan norma kesopanan masyarakat Kota Depok.

Pasal itu kemudian diatur lebih lanjut pada ayat 3 yang mewajibkan lembaga pemerintah dan swasta untuk menentukan cara berpakaian pegawai; pelanggarnya bakal dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Pasal-pasal itu dianggap oleh legislator memuat hukum karet yang tak jelas batasannya dan berpotensi menyuburkan diskriminasi. Maka, Bamus DPRD Kota Depok menolak usulan ini.

“Raperda ini berpotensi menimbulkan sikap intoleransi dan diskriminatif. Tidak seharusnya pemerintah mengurus urusan privat warganya,” ujar Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo.

Secara administratif, usulan raperda ini keliru. Menurut UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, di antara hal lain, urusan agama seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kewenangan daerah terletak pada hal-hal teknis seperti pelaksanaan tata ruang, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

“Seharusnya Pemkot fokus pada hal-hal itu. Masalah di Depok ini masih banyak seperti pendidikan, kesehatan, terlebih tata ruang,” ujar Sahat Farida Berlian, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan.

Salviadona Tri Partita, Kabag Hukum Setda Kota Depok, mengamini argumen itu. Meski begitu, menurutnya, raperda itu bukanlah urusan keagamaan, melainkan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

“Kami lihat masyarakat Depok masih kurang rasa memiliki Kota Depok, tepa selira, dan menjaga keamanan. Mungkin karena tatanan hidupnya lebih modern sehingga mengedepankan nilai-nilai individual,” alasannya.

Problemnya, usulan raperda ini justru berpotensi mengusik ketenteraman masyarakat. Misalnya, pasal tentang norma kesopanan.

“Itu, kan, nilai yang tidak bisa dipaksakan dalam satu terminologi. Khususnya cara berpakaian. Itu bisa menambah masalah tambahan bagi perempuan,” ujar Sahat.

Menurut Yurgen Sutarno dari Partai Solidaritas Indonesia, yang juga pengamat kebijakan publik Kota Depok, definisi yang kabur mengenai "norma kesopanan" pada pasal 14 dalam raperda itu berpotensi melanggar hak asasi manusia lantaran sudah menerobos ruang privat.

“Siapa yang bisa mengukur sopan atau tidak? Yang disebut sopan itu yang bagaimana?” ujar Yurgen.

Contoh lain klausul soal "penyebaran aliran sesat" yang sama-sama tak jelas definisinya.

Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute, lembaga nirlaba yang fokus pada pemantauan kebebasan beragama dan minoritas agama, sepakat bahwa hal-hal bersifat privat tidak perlu diatur pemerintah.

Negara hanya dapat menjamin hak dan kewajiban seseorang dalam beragama terpenuhi dan dilindungi. “Lagi pula konstitusi kita sudah menegaskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta disepakati dihapus,” tegas Bonar.

Tujuh kata yang dimaksud Bonar merujuk pada kalimat: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Kendati sudah dimentahkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Depok dan sekelompok masyarakat, Pemkot Depok berencana melanjutkan pembahasan raperda kota religius. Alasannya, "kami belum melakukan kajian sama sekali,” kata Salviadona.

Namun, Sahat Farida berpendapat lain. “Kalau sudah patah di Bamus, tidak perlu dibahas lebih panjang. Apalagi memunculkan wacana yang menolak (raperda) itu anti-religius.”

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Fahri Salam