tirto.id - Baca Juga:

Bagian 1: Perempuan Iran: Warga Kelas Dua, Direpresi, tapi Terus Melawan

Bagian 2: Kisah Protes Perempuan Iran di Masa Lalu: Karena Roti & Tembakau

Bagian 3: Revolusi Konstitusional: Ketika Perempuan Iran Melawan Monarki

Perempuan dan perlawanan adalah dua hal yang sangat dekat di Iran. Sejak nyaris dua abad silam, merekalah mesin penggerak dalam berbagai aksi dan protes di kota-kota besar negara tersebut. Hal ini kita saksikan lagi sekarang, ketika mereka membanjiri jalanan memprotes kematian seorang perempuan muda yang diduga dianiaya aparat hanya karena dianggap berpakaian tak pantas.

Ditarik ke belakang, momen penting yang menandai dimulainya aktivisme perempuan Iran bisa dibilang terjadi pada awal abad ke-20.

Persisnya pada 1906, sejumlah perempuan mendeklarasikan dua resolusi di Tehran: urgensi untuk mendirikan sekolahan bagi perempuan dan menghapus mahar yang mahal untuk pengantin muda (agar uangnya bisa dialihkan untuk biaya sekolah). Resolusi pertama terwujud setahun kemudian. Sekolah khusus untuk anak perempuan muslim pertama, Madreseh Dooshizegan, dibangun oleh intelektual perempuan kaya raya Bibi Khanoum Astarabadi.

Seiring itu, mulai bermunculan organisasi (disebut anjuman) yang berkecimpung di bidang pemberdayaan perempuan. Dilansir dari buku The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911 (1996) karya Janet Afary, sepanjang 1907-1913 berjamuran lebih dari 60 sekolah anak perempuan dan belasan organisasi perempuan. Itu pun hanya di Tehran. Perempuan terutama dari latar aristokrat dan kelas menengah atas banyak berperan sebagai donatur.

Media massa seperti majalah dan jurnal ikut membentuk iklim yang baik. Mereka memberikan saluran bagi penulis, termasuk yang perempuan, untuk menyampaikan pandangan tentang hak mengenyam pendidikan dan berserikat. Dari situlah kalangan perempuan intelektual, disokong oleh kaum laki-laki progresif, mulai gencar mempertanyakan tatanan patriakal-tradisional.

Kritik terhadap kondisi perempuan Iran tak hanya lewat teks, tapi juga ilustrasi kartun. Salah satunya menampilkan gambar perempuan menyangga karung berisi anak-anak dan suami. Ada pula gambar perempuan berpakaian serba hitam tertutup dalam gerobak kerangkeng yang didorong suami—bentuk kritik terhadap anggapan bahwa tidak cukup berdaya untuk sekadar bepergian sendiri.

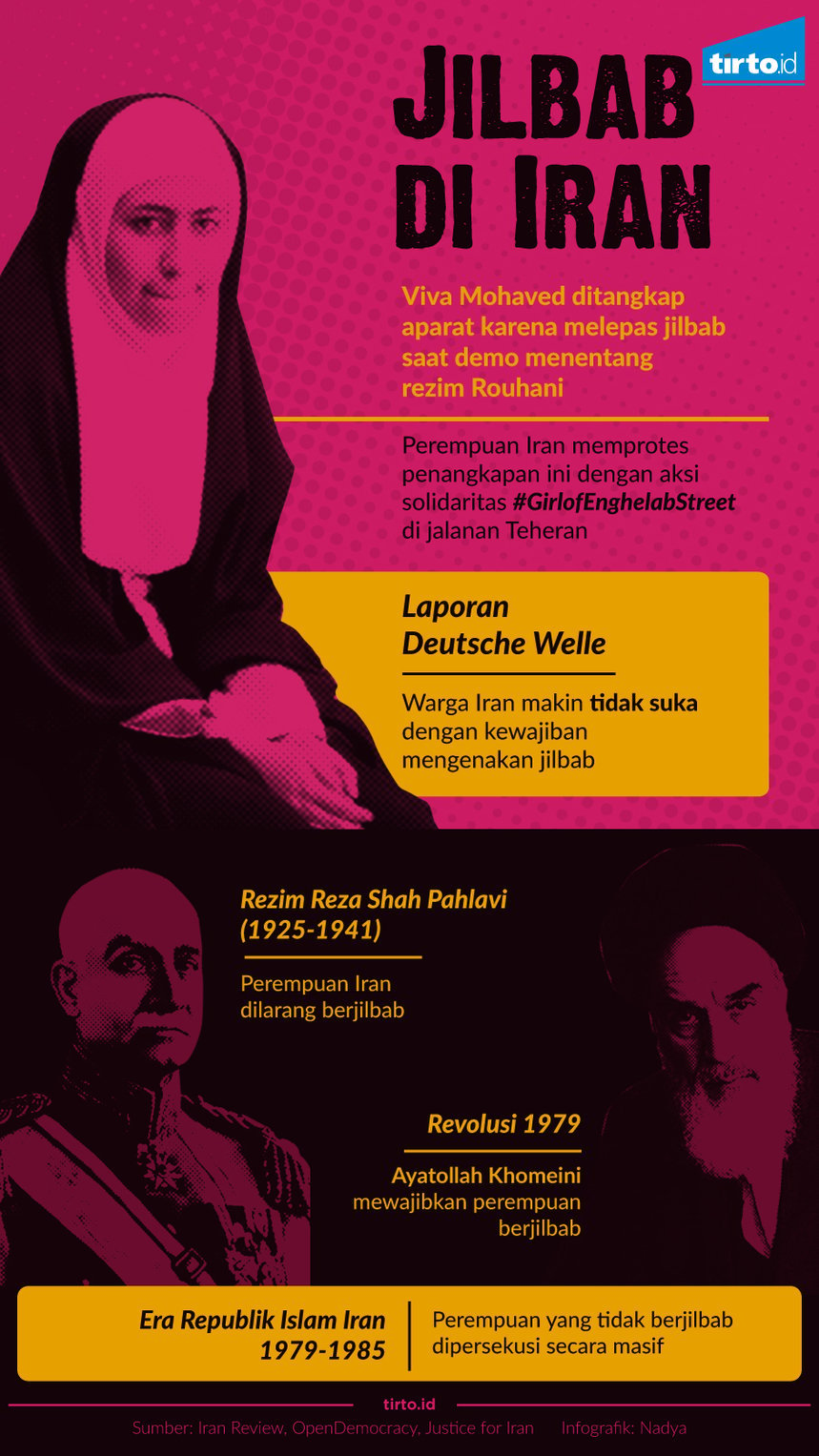

Meski gerakan perempuan Iran sudah menggeliat pada awal abad ke-20, masih dibutuhkan waktu beberapa dekade lagi sampai pemerintah bergerak untuk mewujudkan dunia yang lebih adil gender. Hal ini tepatnya berlangsung pada era Dinasti Pahlavi: Shah Reza (1925-1941) dan putranya Shah Mohammad Pahlavi (1941-1979).

Salah satunya adalah kebijakan tentang masuk perguruan tinggi. Sejak awal dibuka pada 1936, Universitas Tehran membuka lebar pintunya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian, sejak 1963, perempuan punya hak pilih dalam pemilu dan bahkan bisa nyaleg.

Proteksi terhadap perempuan semakin terjamin melalui UU Perlindungan Keluarga, yang di antaranya mengatur perkara keputusan cerai dan pengasuhan anak sampai pembagian harta warisan. Selain itu, batas usia nikah untuk perempuan juga dinaikkan menjadi 18 dari 13.

Selama era Mohammad Pahlavi, dua perempuan pernah bekerja sebagai menteri. Setahun sebelum sang raja dilengserkan dalam revolusi, sebanyak 22 perempuan duduk di parlemen dan 333 perempuan di badan perwakilan daerah.

Terlepas kebijakan yang sukses meliberalisasi kaum perempuan, Dinasti Pahlavi tetap tidak bebas dari dosa. Ini dicerminkan dari obsesi mereka untuk mengatur pilihan perempuan dalam berpakaian.

Pada 1936, Shah Reza mengeluarkan dekrit larangan bagi perempuan untuk memakai chador (kain untuk menutupi seluruh tubuh) dan penutup kepala, kerudung, atau hijab. Di mata Shah Reza yang gaya hidupnya kebarat-baratan, pakaian tradisional serba tertutup sudah menyimbolkan keterbelakangan.

Guru-guru sekolah dan murid perempuan termasuk golongan yang dilarang berhijab. Perempuan yang menolak tunduk pada aturan tersebut memutuskan menetap di rumah selama bertahun-tahun atau keluar pada malam hari agar dapat menghindari polisi moral—yang punya otoritas untuk memaksa mereka menanggalkan hijabnya di depan umum.

Perempuan di Republik Islamis

Situasi perempuan kian rentan di bawah rezim ulama yang berdiri sejak Revolusi Islam 1979. Sebagaimana Dinasti Pahlavi, republik islamis juga terobsesi mengatur cara perempuan berpakaian. Rezim mewajibkan mereka semua berhijab dan berpakaian longgar. Aktivis perempuan yang berani memprotes, tentu saja, disambut dengan hukuman penjara.

Aturan yang melindungi perempuan dari penyelewengan dalam relasi rumah tangga juga dilucuti. Suami dipermudah untuk bercerai. Batas minimal usia menikah perempuan diturunkan jadi 13, bahkan diizinkan lebih muda apabila orang tua merestui. Pernikahan dini pun didukung oleh pemerintah lewat pemberian tunjangan, praktik yang dikritik sudah mendorong banyak keluarga kelas bawah untuk "menjual" anak gadisnya sebagai jalan keluar kilat—dan sementara—dari lubang kemiskinan.

Pendeknya, perempuan kian didorong untuk merengkuh peran di ranah tradisional atau domestik saja, seperti mengasuh anak dan mengelola rumah tangga.

Pemerintah memang masih menyisakan ruang untuk berpolitik bagi perempuan, tapi bukan di posisi yang dapat mengambil keputusan. Hanya seorang perempuan yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, Fatemeh Javadi (2005-2009), sementara satu-satunya anggota kabinet perempuan adalah profesor kedokteran Marzieh Vahid-Dastjerdi (Menteri Kesehatan 2009-2012).

Beberapa figur perempuan dari latar belakang akademik pernah menjabat posisi wakil pemimpin di lembaga negara untuk urusan perempuan dan keluarga, hukum, dan budaya.

Jumlah anggota dewan perempuan di parlemen masih di bawah angka yang dicapai pada era Pahlavi. Setahun setelah Revolusi Iran, hanya 4 perempuan mengabdi di dewan perwakilan. Sekarang, sesuai hasil pemilu 2016, jumlahnya 17 orang atau sekitar 6 persen dari total anggota.

Jika ada hal progresif yang dikoar-koarkan pemerintah, topiknya tak akan jauh-jauh dari banyak perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi. Dilansir dari artikel di Global Dialogue, sejak 1998 jumlah perempuan yang menempuh pendidikan sarjana di universitas mengungguli laki-laki. Selama satu dekade sejak 2000, perempuan yang mengambil program S3 bahkan meroket sampai 270 persen.

Pada waktu yang sama, pencapaian tersebut mirisnya ditanggapi dengan sinis oleh elite politik konservatif, bahkan media pemerintah sendiri. Masih mengutip Global Dialogue, majalah pemuda yang disponsori negara, Hamshahri Javan edisi September 2012, misalnya, membahas prestasi-prestasi perempuan tapi dibingkai sebagai ancaman. “Angkat Tangan! Perempuan Menyerang Ranah Sosial: Pertama Universitas, Lalu Olahraga dan Sekarang Pekerjaan Inti. Apa Target Selanjutnya?” demikian judul tajuk utamanya.

Faktanya, tingkat partisipasi kerja perempuan Iran termasuk yang terendah di dunia. Menurut data World Bank 2020, angkanya hanya 14 persen, sedangkan laki-laki mencapai 68 persen. Sebagai perbandingan, di Indonesia tingkat partisipasi kerja perempuan selalu menembus 50 persen dalam satu dekade terakhir.

Sektor pekerjaan apa yang bisa dibilang ideal sekaligus aman bagi kaum perempuan? Menurut Elaheh Koulaei, mantan anggota parlemen perempuan sekaligus profesor ilmu politik di Universitas Tehran, jawabannya adalah pendidikan, filantropi dan kewirausahaan. Kata dia, tiga sektor itulah yang sampai sekarang bisa digeluti perempuan Iran tanpa halangan berarti.

Editor: Rio Apinino