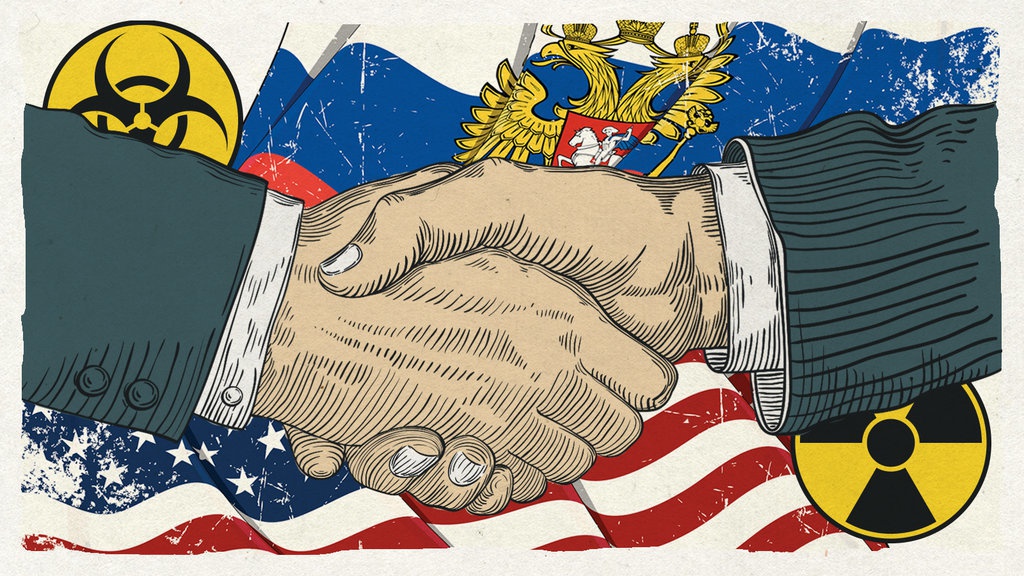

tirto.id - Kurun 2001-2002 menjadi titik balik dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Semua bermula pada 22 Juli 2001, ketika Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan diplomatik di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G8 di Genoa, Italia.

Pertemuan itu didasari atas berkembangnya situasi dunia di awal abad ke-21 saat itu. Poin penting yang mereka bahas terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan kedua negara. Salah satu poinnya adalah masalah terorisme.

Pertemuan itu belum menghasilkan sesuatu yang kongkret. Tapi, di akhir pertemuan, dua negara adidaya itu sepakat untuk tetap berkomunikasi selama beberapa bulan ke depan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat dan menguntungkan bagi keduanya dan dunia.

“Kami sudah memiliki beberapa poin kesepakatan yang kuat dan nyata. Kami akan segera memulai konsultasi intensif tentang beberapa subjek terkait sistem pertahanan dan keamanan,” demikian disebut dalam pernyataan bersama kedua kepala negara.

Empat bulan kemudian, delegasi AS dan Rusia bertemu kembali di Gedung Putih, AS. Salah satu poin yang dibahas adalah ketidakstabilan global yang terjadi pasca-Perang Dingin. Kedua negara sangat berkepentingan akan hal ini karena berkelindan pula dengan ancaman keamanan dalam negeri mereka.

Ancaman itu di antaranya meningkatnya aksi terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, nasionalisme militan, intoleransi etnis dan agama, dan ketidakstabilan regional.

Rusia dan AS sama-sama memandang perlu adanya kerja sama bilateral untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pertemuan kedua ini diakhiri dengan pernyataan resmi bahwa Presiden Bush dan Presiden Putin sepakat untuk mengakhiri permusuhan dan kecurigaan. Kedua kepala negara itu juga sepakat akan melakukan langkah-langkah denuklirisasi.

Dalam pernyataan bersama yang diumumkan pada 13 November 2001 tertulis, “Kami setuju untuk meningkatkan perlindungan fisik, audit bahan nuklir di semua negara pemilik, serta mencegah perdagangan nuklir ilegal.”

Wacana denuklirisasi itu mendapat sambutan positif oleh komunitas dunia dan membawa angin segar bagi dinamika politik global. Pasalnya, meski Perang Dingin berakhir, masyarakat global masih tetap khawatir pada ancaman senjata nuklir yang dimiliki beberapa negara, khususnya AS dan Rusia—pewaris nuklir Uni Soviet.

Dan lagi, pada saat yang bersamaan, masyarakat global sedang berhadapan dengan makin kuatnya ancaman terorisme. Tentu akan sangat berbahaya jika kelompok-kelompok teroris sampai memanfaatkan senjata nuklir dalam aksinya. Karena itulah, wacana denuklirisasi ini menjadi sangat penting untuk direalisasikan.

Moscow Treaty

Dalam konferensi pers usai bertemu dengan Putin pada 13 November 2001, Bush sekaligus mengumumkan rencana AS mengurangi hulu ledak nuklir. Bush berjanji AS akan membatasi jumlah hulu ledak nuklir di angka 1.700-2.200 selama satu dekade berikutnya.

Menanggapi pernyataan Bush itu, Putin mengatakan, “Rusia juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengurangan senjata strategis secara signifikan.”

Pada hari yang sama di Kedutaan Besar Rusia di Washington, Putin juga menyampaikan keinginan yang sama terkait denuklirisasi dan hubungan bilateral yang lebih baik.

Orang nomor satu di Rusia itu mengatakan, “Kita tidak perlu lagi menakut-nakuti satu sama lain untuk mencapai kesepakatan. Keamanan dibangun, bukan dengan senjata dan gunungan logam, tapi oleh kemauan politik negara-negara dan para pemimpinnya.”

Pembicaraan lanjutan terkait kesepakatan itu dimulai pada Januari 2002. Kedua negara mulai bernegosiasi terkait bentuk dan substansi perjanjian denuklirisasi. Saat itulah muncul perdebatan di antara AS dan Rusia, terutama soal bentuk penjanjian yang akan dibuat.

Pengamat kebijakan nuklir Amy F. Woolf dalam Nuclear Arms Control: The Strategic Offensive Reductions Treaty (2010) menyebut, Rusia menginginkan kesepakatan yang lebih formal—dilakukan dengan penandatanganan perjanjian resmi yang berisi definisi, batasan, serta aturan-aturan mengikat lainnya.

Sementara itu, AS menginginkan kesepakatan yang nonformal. AS merasa perjanjian cukup dengan pertukaran surat diplomatik atau deklarasi bersama saja. AS jelas tetap menginginkan fleksibilitas untuk mengatur sendiri kekuatan nuklirnya.

“Laporan pers menunjukkan, ada orang-orang dalam Pemerintahan Bush, terutama para pejabat Pentagon, yang menentang keras perjanjian kontrol senjata yang mengikat secara hukum. Mereka ingin AS tetap dapat mengurangi atau meningkatkan kekuatan nuklirnya untuk menanggapi perubahan lingkungan keamanan internasional yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” tulis Woolf.

Sikap AS mulai berubah pada Februari 2002. Perubahan sikap itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri AS Colin L. Powell menyurati Bush terkait urgensi kesepakatan formal dengan Rusia. Bush pun akhirnya setuju dan sadar bahwa kesepakatan dengan Rusia harus dalam bentuk resmi karena berkaitan dengan masalah strategis AS juga.

AS dan Rusia akhirnya mencapai titik kesepakatan setelah negosiasi intensif selama hampir empat bulan. Pada 24 Mei 2002, tepat hari ini 19 tahun silam, Presiden Bush dan Presiden Putin menandatangani Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT) di Gedung Kremlin, Moskow.

Pada intinya, perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Moscow Treaty itu menyepakati dua poin utama: AS dan Rusia akan membangun hubungan kerja sama yang lebih baik dan bersama-sama mengurangi jumlah hulu ledak nuklir dalam kurun satu dekade ke depan.

“Setiap Pihak wajib mengurangi dan membatasi hulu ledak nuklir strategisnya sampai batas waktu 31 Desember 2012. Jumlah agregat hulu ledak tersebut tidak boleh melebihi 1700-2200 untuk masing-masing Pihak,” demikian disebut dalam Pasal 1 Moscow Treaty.

Masalah Belum Selesai

Meski mendapat sambutan positif, ada pula sebagian kalangan yang mempertanyakan—bahkan mencurigai—Moscow Treaty. Benarkah ada maksud tersembunyi di balik perjanjian itu?

Seturut pemberitaan New York Times (24 Mei 2002), Moscow Treaty sebenarnya tidak terlepas dari motif politik AS. Perjanjian itu juga berkelindan dengan konflik antara AS dan Iran. Saat itu, Rusia dekat dengan Iran dan bahkan beberapa kali dikabarkan memberi bantuan persenjataan.

Kedekatan Rusia-Iran itu membuat AS ketar-ketir. AS khawatir Rusia juga membantu Iran membangun persenjataan nuklir. Dalam konteks ini, Moscow Treaty dapat dibaca sebagai langkah untuk menghindari potensi Rusia pengiriman senjata nuklir ke Iran.

Selain itu, perspektif menarik juga disampaikan oleh jurnalis Idrus F. Shahab dalam tulisannya di majalah Tempo(2 Juni 2002). Menurutnya, perjanjian itu menjadi langkah AS untuk “mengontrol” Rusia dalam aspek senjata nuklir. Perjanjian itu membuat rasa was-was AS akan nuklir Rusia cukup berkurang.

Meski begitu, AS sebenarnya tetaplah tak bisa menjamin nuklir Rusia tidak akan berpindah ke Iran. Bagaimana pun, perjanjian itu tidak menghapus kerja sama dan hubungan antara Rusia dan Iran. Karena itulah, Idrus menyebut Presiden Bush terlalu percaya diri terkait perjanjian denuklirisasi itu.

Lagi pula, masalah senjata nuklir juga tidak lantas selesai begitu saja. Menurut Joseph “Jo” Biden Jr. (kini presiden AS), Moscow Treaty tetap punya celah kelemahan yang fatal. Dalam opininya yang terbit di Washington Post, Biden menyebut bahwa perjanjian itu terlalu longgar.

Ia tidak mengatur jadwal denuklirisasi secara rinci dan tidak menyebut sanksi apa pun jika terjadi pelanggaran. Tidak adanya jadwal yang pasti membuat AS maupun Rusia bisa bebas memperlambat atau mempercepat proses denuklirisasi.

Moscow Treaty juga tidak mengharuskan AS maupun Rusia untuk menghancurkan hulu ledaknya. Jadi, keduanya bisa saja tetap menyimpan senjata nuklirnya atau memindahkannya.

“Sayangnya, kerentanan dalam sistem keamanan Rusia berisiko membuat senjata nuklir itu jatuh ke tangan negara-negara jahat atau teroris,” tulis Biden.

Terlepas dari kontroversi yang ada, Moscow Treaty dinilai mampu menekan kedua negara untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklirnya. Lalu, setelah delapan tahun berjalan, perjanjian ini resmi digantikan oleh perjanjian New-START.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id