tirto.id - "Cahaya yang dipancarkan ledakan nuklir, tidak memiliki padanan apapun di Bumi," tutur Alex Wellerstein, Profesor Sejarah Sains pada Stevens Intitute of Technology, New Jersey, Amerika Serikat.

Seperti diutarakannya dalam "The First Light of Trinity" (The New Yorker, Juli 2015), ledakan itu menghasilkan panas yang luar biasa, tidak pernah terjadi ledakan nuklir di Bumi secara natural.

Ledakan nuklir pertama kali terjadi di Bumi pada 77 tahun lalu melalui Manhattan Project yang dipimpin J. Robert Oppenheimer. Para saintis sepakat percobaan pertama bernama Trinity itu dinamai "[ledakan] kosmik ringan."

Jenderal Thomas Farrell, Wakil Komandan Manhattan Project, di dalam bungker bersama Oppenheimer, menyebut bahwa ledakan kosmik ringan itu "membuat seluruh negeri diterangi cahaya yang membakar dengan intensitas berkali-kali lipat dibandingkan terik matahari di siang hari."

Intensitas cahaya dan panas yang mengerikan. Namun, klaim Farrell, ledakan itu menghasilkan "[warna] emas, ungu, abu-abu, dan biru yang menerangi setiap puncak, celah, serta punggung pergunungan di dekatnya, bak keindahan yang diimpikan oleh penyair-penyair hebat."

Ledakan nuklir, tegasnya, merupakan "keindahan yang tidak dapat digambarkan."

Ia seakan tak peduli dengan kehancuran yang menyertainya.

Warisan Perang Dunia I

Jenderal Thomas Farrell menyebut ledakan nuklir sebagai sesuatu yang indah merujuk pada kejadian di London, 30 tahun sebelum Manhattan Project melakukan uji coba Trinity.

Kala itu, sebagaimana dipaparkan Murray Sayle dalam "Did the Bomb End the War?" (The New Yorker, Juli 1995), malam hari tanggal 31 Mei 1915, dalam suasana Perang Dunia I, bom berjatuhan dari langit London. Mula-mula dari balon udara zeppelin, dan diakhiri dari Kapal Angkatan Laut LZ 38 milik Jerman.

Serangan sebanyak 84 kali dalam waktu hampir empat tahun itu merupakan upaya Jerman meluluhlantakkan pusat kehidupan masyarakat Inggris. Hasilnya, tak kurang dari 1.400 jiwa penduduk sipil terenggut.

Dalam Perang Dunia I Jerman memang kalah. Namun, pembombardiran London oleh Jerman membuka mata ahli strategi militer bahwa bom, khususnya yang dijatuhkan di pusat kehidupan sipil, efektif untuk menghancurkan semangat juang lawan.

Maka, digaungkan pertama kali oleh Jenderal Giulio Doughet dari Italia pada 1921, tercetuslah doktrin baru soal peperangan, "knockout blow". Hancurkan kota-kota penting dan berpenduduk banyak dengan bom.

Doktrin ini seakan hendak membayar utang--diterapkan Inggris--atas bantuan Amerika Serikat pada 25 Juli 1943 saat membombardir Hamburg dengan 580.000 bom yang dibawa 728 pesawat tempur.

Hal ini menurut Jenderal Fred L. Anderson dari Inggris, menciptakan "kehancuran perang yang tak pernah terjadi sebelumnya". Kota terbesar kedua di Jerman itu bagai diterjang "badai, topan, lautan api."

Dan pada 13 Februari 1945, Inggris beserta pasukan Sekutu, juga melancarkan strategi serupa saat membumihanguskan Dresden dan membuat Jerman kalah dalam Perang Dunia II.

"Sungguh, strategi ini sungguh ironis. Kemenangan peperangan justru ditentukan melalui strategi yang paling barbar, tanpa keahlian militer apapun," kata Basil Liddell, ahli militer Inggris.

Melalui doktrin "knockout blow" ini pula AS menginisiasi Manhattan Project. Ya, mereka percaya bahwa bom merupakan kunci kemenangan dalam peperangan. Terlebih, bom yang dimiliki bukanlah bom biasa, tapi bom atom.

Pembuka Perang Dingin

Meski upaya Paman Sam menciptakan bom atom merupakan buah dari apa yang terjadi di Eropa, mereka tak berniat menjatuhkannya di benua itu, termasuk di Jerman.

Pertama, karena bom atom baru berhasil dibuat di penghujung Perang Dunia II. Saat itu, setelah dibombardir pasukan Sekutu, tidak ada lokasi di Jerman yang tersisa untuk dibumihanguskan oleh bom atom.

Kedua, dan ini alasan utama, Jerman dan negara Eropa lainnya yang menjadi musuh AS dan Sekutu, masih dianggap manusia. Mereka dianggap tak layak dihancurkan oleh kekuatan maha dahsyat bom atom.

Sikap rasis ini diamini oleh Ernie Pyle, koresponden perang peraih Pulitzer Prize.

"Di Eropa, kami semua percaya bahwa musuh-musuh kami (asal Eropa), sebengis dan sejahat apapun, masihlah seorang manusia semata. Sementara itu, pasukan Jepang berbeda. Mereka sub-manusia yang berbeda. Mereka mirip kecoak atau tikus," ujarnya.

Jepang akhirnya menjadi target penghancuran. Negeri fasis ini belum mau mengikrarkan kekalahan meski sahabat mereka, Jerman, telah mengibarkan bendera putih. Keengganan pasukan Jepang menyerah didukung oleh sikap anti menolak kehendak penguasa mereka, Kaisar Hirohito, untuk terus bertempur.

Padahal, sejak ditetapkan AS untuk dihancurkan dengan bom atom pada awal Mei 1943 di bawah kuasa Presiden Franklin D. Roosevelt, kampanye untuk membuat Jepang menyerah tanpa syarat rutin dilakukan.

Bahkan, pembumihangusan Tokyo dengan bom pada 9 hingga 10 Maret 1945, yang disebut Jenderal Thomas S. Power dari AS "lebih mengerikan dibandingkan Hiroshima dan Nagasaki," tak berhasil membuat nyali Jepang ciut.

Pilihan menghancurkan Jepang juga bukan semata karena mereka tak mau lekas menyerah, tetapi seperti dipaparkan dalam The Decision to Use the Atomic Bomb (2015) oleh Profesor Gar Alperovitz dari University of Maryland, digaungkan oleh peraih Nobel Fisika asal Inggris bernama Patrick Blackett, alasan lainnya adalah Uni Soviet.

Pada 4 Februari 1945, Presiden Roosevelt, Premier Joseph Stalin, dan Perdana Menteri Wiston Churchill mengadakan pertemuan guna menentukan nasib Jepang dan Jerman. Ketiganya sepakat bahwa satu-satunya cara menghabisi Jepang adalah dengan membumihanguskan negerinya.

Namun, karena Soviet memiliki janji genjatan senjata dengan Jepang, maka Soviet menyanggupi kesepakatan ini dengan dua syarat.

Pertama, Soviet hanya mau berperang dengan Jepang tiga bulan setelah AS dan Inggris pergi ke Jepang untuk melakukan serangan akhir. Kedua, atas bala bantuan yang diterjunkan, Soviet menginginkan Pulau Kuril, pulau yang menghubungkan Cina dengan Siberia, sebagai hadiah keikutsertaan.

Meskipun AS setuju dengan dua syarat itu, Paman Sam sadar bahwa penghancuran Jepang untuk mengakhiri Perang II akan melahirkan perang baru. Dan mereka paham bahwa Soviet adalah lawan mereka berikutnya.

Maka, untuk memberikan pesan pada Soviet tentang lawan yang akan mereka hadapi dalam Perang Dingin, pada 6 dan 9 Agustus 1945, AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota penting itu padat penduduk yang dapat menciptakan efek barbar ketika dihancurkan.

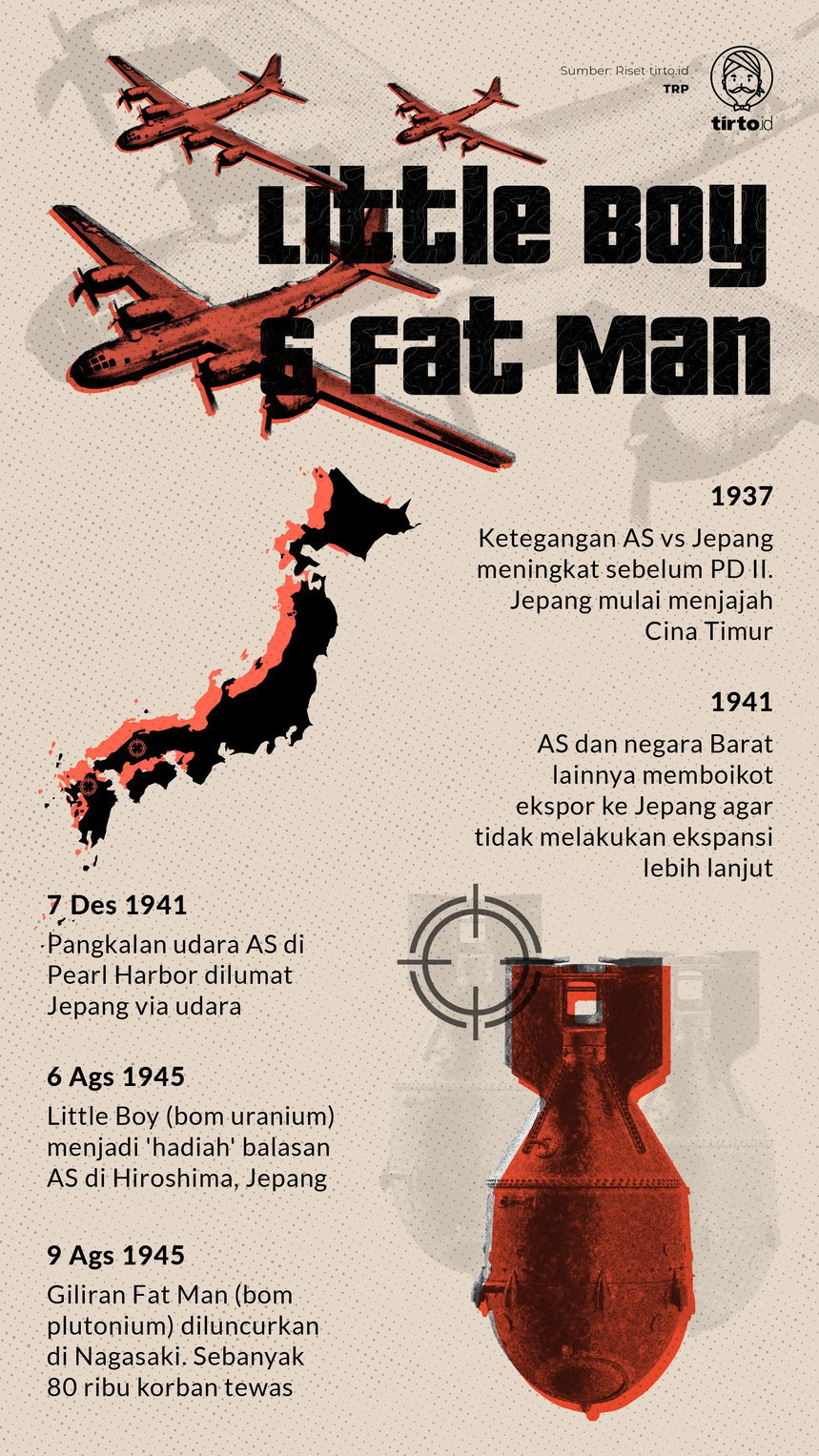

Little Boy dan Fat Man, dua bom atom yang dijatuhkan yang disebut prajurit AS sebagai "ciuman hangat dari Hirohito", tercipta atas proyektil mirip peluru yang terbuat dari uranium-235 (Little Boy) dan plutonium-239 (Fat Man). Keduanya memicu reaksi berantai dari fisi nuklir.

Inti atom dari bahan radioaktif terpecah untuk menciptakan elemen yang berbeda. Melepaskan sejumlah besar energi, dan membelah lebih banyak atom serta menghasilkan ledakan yang sangat merusak.

Reaksi berantai nuklir buatan manusia yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki itu langsung menguap pada suhu beberapa juta derajat celcius, kemudian menciptakan bola api dan memancarkan panas dalam jumlah besar.

Hal itu membuat udara panas yang memiliki efek radioaktif tersebar. Sejak bom atom diledakkan, antara 90.000 sampai 166.000 jiwa di Hiroshima, serta antara 39.000 sampai 80.000 jiwa di Nagasaki, tewas mengenaskan.

Ambisi Gagal Sukarno

Di sisi lain, kehancuran Jepang mengembuskan angin segar bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

Kembali menukil pernyataan Jenderal Thomas Farrell yang mengatakan bahwa ledakan nuklir memang "indah." Saking "indah"-nya, sebagaimana dipaparkan Robert M. Cornejo dalam "When Sukarno Sought the Bomb: Indonesian Nuclear Aspiration in the Mid-1960s (Journal of the Nonproliferation 2000), banyak negara menginginkan kepemilikan bom maha dahsyat ini, termasuk Indonesia.

Setelah melihat keberhasilan Cina mengembangkan program senjata nuklir, pada Juli 1965 Presiden Sukarno menyataan keinginannya untuk memiliki senjata nuklir. Bagi Sukarno, senjata nuklir dapat membantu Indonesia melawan Neo-Kolonialisme, Kolonialisme, dan Imperialisme atau NEKOLIM.

Terdapat dalam produk hukum tentang energi atom yang ditandatanganinya pada 26 November 1964, Sukarno percaya bahwa senjata nuklir "penting bagi rakyat dan bangsa dalam menyelesaikan revolusi nasional, dan oleh karena itu harus dimiliki dan dikuasai oleh bangsa."

Awalnya, sebelum keinginan itu diutarakan, Indonesia pernah bekerja sama dengan AS dan Soviet dalam mengembangkan nuklir hanya untuk kebutuhan energi. Hal itu direalisasikan melalui pendirian Lembaga Tenaga Atom (LTA) serta pendanaan senilai $350.000 dan $141.000 dari AS.

Kala itu, reaktor riset bertenaga 250 kilowatt bernama TRIGA-Mark II, dibeli di awal dekade 1960-an guna mendukung riset atom untuk kebutuhan energi. Dan hanya berselang satu hari setelah Cina berhasil melakukan tes ledak bom atomnya, reaktor ini berhasil melakukan reaksi fusi pertamanya.

Dari dua keberhasilan yang tak saling terkait ini, kehendak tersebut tercetus. Brigadir Jenderal Hartono, Kepala Departemen Persenjataan Angkatan Darat, kepada Antara pada 15 November 1964 menyatakan bahwa Indonesia sangat mungkin meledakan bom atom dengan kekuatan sendiri.

Karena AS tak menghendaki kekuatan senjata nuklir dimiliki Indonesia, maka Cina menjadi target Sukarno untuk diajak bekerja sama. Terlebih, Indonesia dan Cina saat itu telah memulai hubungan manis, menginisiasi poros Jakarta-Beijing. Namun, Cina tak menyambut keinginan Indonesia ini.

Akhirnya, karena hanya memiliki 300 teknisi nuklir dan reaktor berbahan bakar uranium seadanya, serta tak memiliki plutonium-239 yang cukup (AS hanya mengizinkan impor plutoium ke Indonesia tak lebih dari enam kilogram), bom yang menghasilkan "ledakan indah" itu tak berhasil dimiliki Indonesia.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id