tirto.id - Aldi mengaku sudah tiga tahun terakhir tidak menonton televisi. Kalaupun menonton, paling tak sengaja di warteg atau di rumah teman, katanya. Itu yang membuat Aldi tak tahu acara televisi apa saja yang sedang tren di televisi. Ia lebih sering nonton YouTube atau film streaming.

“Bisa nonton kapan aja, sesuai waktu luang, kan,” katanya. Lagi pula Aldi kurang suka dengan acara televisi Indonesia. “Ya kayak kata orang-orang lain, tidak terlalu mendidik, malah sering memang membodoh-bodohi,” tambahnya.

Saat ditanya apa yang dimaksud "tidak terlalu mendidik", Aldi mengelaborasinya jadi tiga hal: “partisan, Jakarta-sentris, dan tidak berkembang.”

Aldi sekarang 22 tahun—umur tertua Generasi Z. Temannya, Sara, yang juga 22 tahun, punya pendapat serupa. Sara, pegawai swasta asal Makassar yang kini tinggal di Jakarta, masih ingat masa kecilnya yang memang hobi menonton.

“Dulu siang mesti bangun pagi banget tiap hari minggu. Untuk nonton kartun yang berderet sampai siang,” katanya.

Tapi, semakin dewasa, Sara mulai meninggalkan hobi menonton televisi saat kenal ponsel pintar—yang dinilainya punya jangkauan lebih luas ketimbang kotak persegi di ruang tamu keluarganya.

“Ya mulai ngerasa aja kalau sinetron itu enggak melulu zoom-in, zoom-out, doang,” ungkapnya sambil tertawa.

“Dan dunia enggak sehitam-putih dunia Cinta Fitri, kan,” Aldi menimpali, menyebut salah satu sinetron yang pernah tayang di SCTV sampai 7 musim, lebih dari seribu episode.

Aldi juga makin jengah pada televisi Indonesia sejak pemilihan presiden 2014—pilpres pertamanya ikut sumbang suara. Menurutnya, “Semua media, enggak cuma TV doang, ya kelihatan banget partisan. Dan orang-orang juga maklum aja, karena kayak sudah sama-sama tahu siapa yang punya TV-nya, kan,” tambah karyawan swasta yang bekerja sebagai desainer grafis ini.

Keluhan Aldi pernah diteliti Remotivi, lembaga studi dan pemantauan media, pada 2014. Hasilnya tidak terlalu beda.

Laporan yang mengkritik "sentralisasi penyiaran" ini menyebut “separuh dari Indonesia adalah Jabodetabek” dalam mempresentasikan berita dalam televisi. Jabaran daerah asal beritanya: 41 persen Jabodetabek, 45 persen non-Jabodetabek, 10 persen berita internasional, dan 4 persen berita kompilasi. Sementara durasi beritanya: 48 persen Jabodetabek, 38 persen non-Jabodetabek, 7 persen berita internasional, dan 7 persen berita kompilasi. Angka-angka ini membuat tuduhan Aldi tak terdengar berlebihan.

Remotivi memetakan Jakarta sebagai ruang sosial dan kultural yang dianggap telah melebar hingga Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor, atau yang sering disebut Jabodetabek.

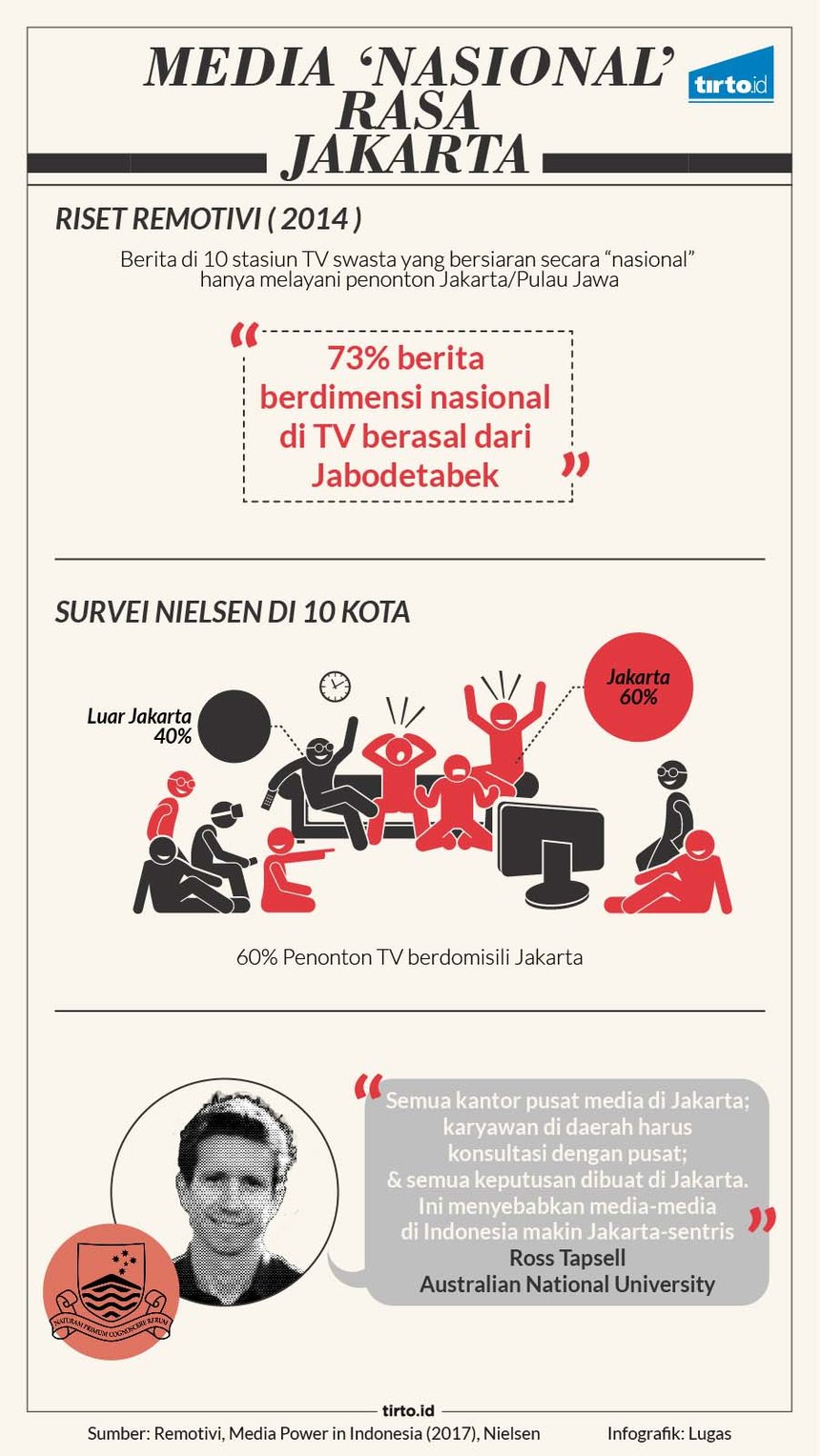

Fakta lain yang disampaikan: berita di 10 stasiun televisi swasta, meski bersiaran secara "nasional", hanya melayani penonton dari Jakarta secara khusus dan Pulau Jawa secara umum. Riset itu mendapati 73 persen berita berdimensi “nasional” di televisi berasal dari Jabodetabek.

Penyebabnya adalah sistem penyiaran Indonesia yang bersifat sentralistis. Sepuluh stasiun televisi swasta besar yang dipantau Remotivi bersiaran dari dan di Jakarta. Sentralisasi ini yang kemudian menyebabkan ketidakadilan ekonomi, politik, dan budaya.

“Secara ekonomi, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah belanja iklan televisi beredar di Jakarta. Rumah produksi dan industri iklan sebagian besar tumbuh di Jakarta,” tulis laporan tersebut. “Hasilnya, lapangan pekerjaan di industri televisi hanya tumbuh dengan sehat di Jakarta.”

Namun, rupanya tabiat masyarakat yang berubah lebih digital tak mengubah pola pikir media Indonesia. Justru, membuatnya makin Jakarta-sentris.

'Mengoneksikan Berita dari Daerah dengan Konten Nasional'

Ross Tapsell, peneliti media di Indonesia dalam Media Power in Indonesia (2017), mengungkapkan hal yang sama.

Dalam penelitiannya yang terbit tahun lalu, Tapsell menyebut ada delapan konglomerasi media, yang akhirnya menguasai tak cuma lanskap media di Indonesia, tapi punya pengaruh pada ekonomi-politik negeri ini. Lima dari delapan konglomerat dicatat Tapsell memulai kerajaan media mereka dari televisi.

Menurut Tapsell, konglomerasi media ini pada akhirnya justru menciptakan produksi berita yang semakin 'Jakarta-sentris'. Sebab, tulisnya, pembangunan media yang sudah tersentralisasi di Jakarta bikin semua keputusan media dilakukan oleh orang-orang berdomisili Jakarta dan tentu saja di Jakarta.

Hal tersebut, baik langsung atau tidak, akan berpengaruh pada "kepentingan Jakarta" yang seolah-olah jadi isu "nasional." Belum lagi lapangan pekerjaan di daerah hanya tersedia di stasiun TV lokal yang merana secara bisnis atau pekerjaan sebagai kontributor stasiun TV Jakarta dengan kesejahteraan yang rendah.

Pusat hiburan juga terpusat di Jakarta, yang akhirnya menciptakan cerita-cerita yang dikonsumsi penonton berlatar belakang metropolitan Jakarta. Baik di sinetron, film, bahkan iklan-iklan yang ditayangkan.

“Perusahaan-perusahaan berita yang tersentralisasi bukan cuma terbatas di televisi,” ungkap Tapsell. Karena para konglomerat ini mengadopsi model bisnis multiplatform, semua media mereka otomatis telah terkonvergensi dan makin tersentralisasi.

Konglomerat yang berbasis di Jakarta, menurut Tapsell, menggunakan digitalisasi untuk mengoneksikan area regional dengan konten nasional mereka.

Ia mencontohkan Jawa Pos Group (milik Dahlan Iskan) dan Kompas Gramedia (milik Jakoeb Oetama) yang menjadi perusahaan sentral bagi sejumlah koran lokal. Bukan cuma membuat konglomerasi media yang makin oligopoli, menurut Tapsell, hal ini juga membuat media-media regional yang punya modal lebih kecil mulai tergerus.

“Koran lokal independen macam Pikiran Rakyat di Bandung, dulunya koran yang menonjol, mulai menghadapi sirkulasi yang terus turun dan berkompetisi dengan Radar Bandung dan Bandung Ekspres dari Jawa Pos Group, juga dengan Tribun Jabar dari Kompas,” tambah Tapsell.

Poin penting lain yang ditunjukkan penelitian dosen senior di Australian National University ini adalah betapa besar pengaruh para konglomerat media pada lanksap media Indonesia. Menurutnya, hal itu pula yang menghambat para jurnalis ataupun pelaku media di Indonesia melakukan pekerjaannya.

“Setelah (saya) menghabiskan waktu di ruang berita di Jakarta dan Surabaya, jelas bahwa isu utama yang menghambat wartawan melakukan pekerjaan adalah kepemilikan dan kontrol (media). Hal ini meningkat seiring pemilik media menjadi lebih aktif secara politik di era digital,” kata Tapsell kepada saya lewat surel.

Bagi Aldi dan Sara, sebagai penonton dan pembaca, sentralisasi itu sudah makin susah dikritik. “Menurutku, ya dengan tidak nonton itu sudah jadi kritik paling besarlah untuk penonton, yang mungkin enggak berdampak apa-apa juga ke (konglomerasi) mereka itu,” kata Aldi.

===========

Disclosure: Media Tirto pun tak terhindar dari gejala bahwa pertama-tama berita dari Jakarta dulu yang diutamakan sehingga punya porsi besar secara kuantitas. Kecuali ada peristiwa yang penting (menurut keputusan editorial), mayoritas berita dari daerah mengandalkan konten langganan dari Kantor Berita Antara. Redaksi Tirto memiliki kantor di Yogyakarta, dan sumber daya di sana beberapa kali meliput isu-isu publik di Yogyakarta dan sekitarnya.

Penulis: Aulia Adam

Editor: Fahri Salam