tirto.id - Kwee Thiam Tjing tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki kawannya yang mempunyai pembawaan tukang kelahi itu, Liem Koen Hian. Dalam memoarnya, Menjadi Tjamboek Berdoeri (2010), Thiam Tjing ingat satu waktu mereka pernah runtang-runtung memasuki toko Belanda di Gemblongan, Surabaya. Koen Hian tiba-tiba menghampiri nona Indo-Belanda yang rupawan di meja kasir.

Koen Hian pura-pura menanyakan harga barang ini dan itu. Lantas, dengan gaya seorang sinyo, dia bertanya pukul berapa toko tutup dan sang nona sedia diajak jalan. Tak menjawab, sang nona lari ke belakang dan balik lagi dengan atasannya, seorang Belanda berpotongan bongsor.

“Neen! Neen! Zij gaat niet uit! En vooral niet zo’n soort als jullie!” (Tidak, tidak! Dia tidak akan jalan-jalan, apalagi dengan pemuda semacam kalian!).

Bukannya mundur, Koen Hian mendekati Belanda itu, lalu menggamit lengan atasnya sambil membela diri bahwa kejadian barusan salah sangka belaka. Lalu, saat lawan bicaranya tampak lengah, Koen Hian menoyor si Belanda tepat di mulut sampai jatuh terduduk.

Setelah bangkit, Belanda itu pergi ke belakang dan tidak keluar lagi, padahal Koen Hian sudah siap kalau-kalau polisi datang. Dalam perjalanan pulang, Thiam Tjing bertanya, buat apa Koen Hian pegang-pegang lengan atas si Belanda tadi.

“Gua mau kir (taksir) dulu spier (kekuatan otot)-nya. Ternyata lembek, jadi gua toyor saja!”

Tak Gentar Menempuh Jalan Pedang

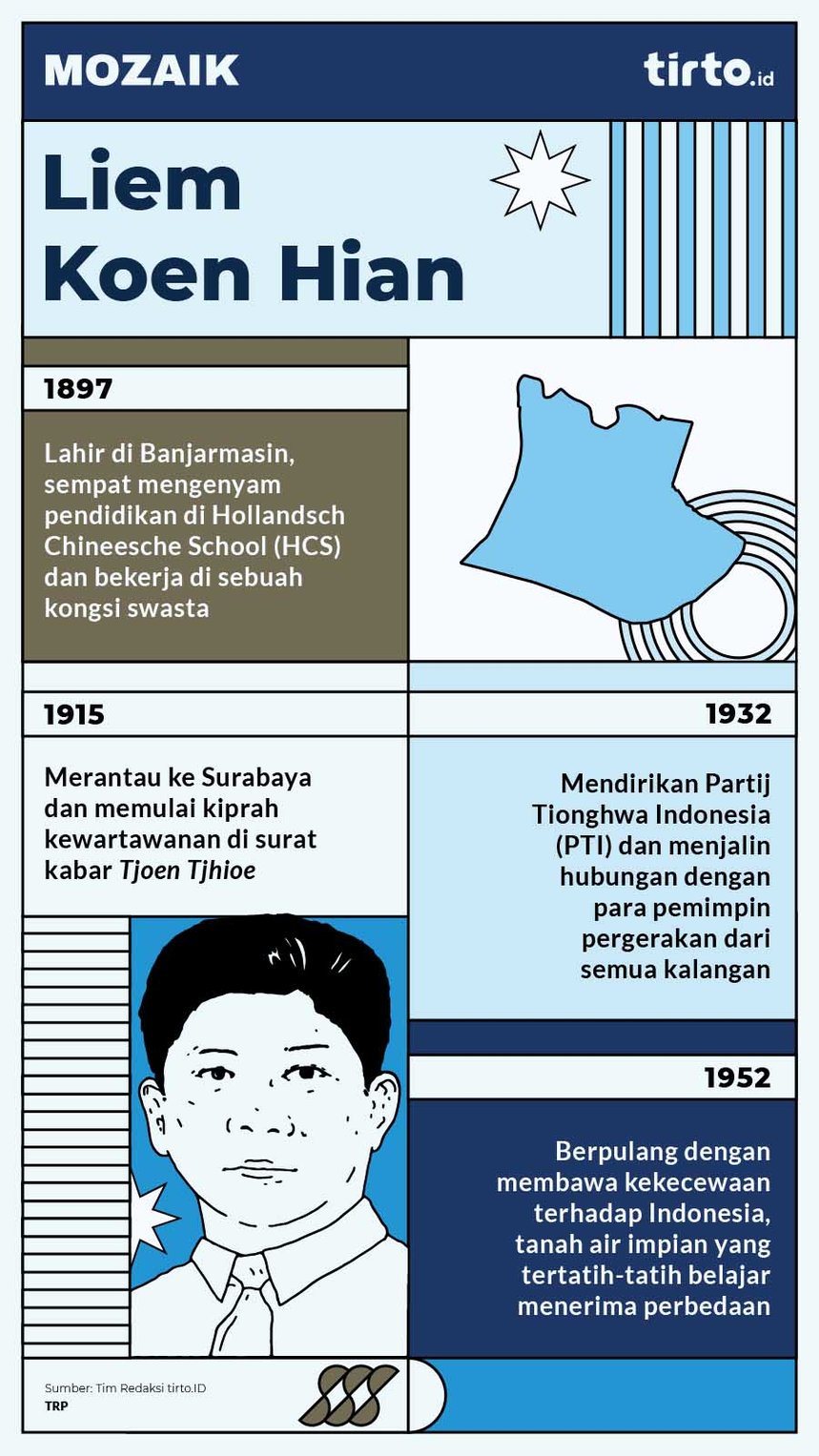

Lahir dari keluarga pedagang di Banjarmasin pada 1897, Koen Hian sempat mengenyam pendidikan di Hollandsch Chineesche School (HCS) dan bekerja di sebuah kongsi swasta.

Walakin, jurnalistik lebih memikat hatinya. Panggilan hati mendorong dia pergi merantau ke Surabaya pada 1915 dan memulai kiprah kewartawanan di surat kabar Tjoen Tjhioe. Dua tahun berselang, dia hengkang dan mendirikan koran Soo Lim Po. Berkala ini pun tidak panjang umur, hingga Koen Hian sempat pesimis apakah tangannya cukup dingin untuk jadi seorang wartawan.

Setelah berpindah-pindah mencoba peruntungan menjadi pedagang di Aceh dan sempat memimpin redaksi Sinar Soematra yang berkantor di Padang, Koen Hian memutuskan kembali ke Surabaya. Kepercayaan The Kian Sing, publisis surat kabar Pewarta Soerabaja, mendaulatnya jadi pemimpin redaksi.

“Saat itu, ia masih memandang bahwa nasib orang Cina seluruhnya ada di tangan negeri Tiongkok,” catat Dian Andika Winda dalam Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia (2007: 92).

Kedudukannya sebagai pemimpin redaksi Pewarta Soerabaja mau tak mau menjadikan Koen Hian mulai membuka wawasan tentang pergerakan kebangsaan Indonesia, terutama dari buah-buah pemikiran Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Bibit-bibit nasionalisme yang ditularkan Tjipto ini disemai Koen Hian sebagai ide Indonesierschap, yakni Indonesia sebagai tanah air semua orang.

“Pada pertengahan 1920-an, Liem Koen Hian mulai meninggalkan pandangannya tentang nasionalisme Tiongkok dan mendeklarasikan dirinya sebagai nasionalis Indonesia,” catat Leo Suryadinata dalam Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches (2015: 151).

Setelah empat tahun memimpin Pewarta Soerabaja, sejak 1 April 1925 Koen Hian bergabung ke Soeara Publiek sebagai pemimpin redaksi. Di bawah asuhan Koen Hian, koran ini mula-mula mendapat sambutan baik, demikian kontrak-kontrak advertensi dari konglomerat seperti NV. Borsumij dan NV. Hagelmeyer yang membeli ribuan kolom iklan kontan di muka mengalir lancar.

“Tetapi sesudah kelihatan warnanja dan sikap kita jang tidak sudi nun inggih, malah berani hantem jang dipertuan mana kami rasa kami ada di fihak jang benar, lantas berobah sikap itu,” kenang Thiam Tjing (2010: 67). Maksudnya, saat Soeara Publiek mengkritik tanpa tedeng aling-aling dan secara terbuka mendukung nasionalisme Indonesia, para pengiklan ikut menjaga jarak.

Ekonomi Soeara Publiek punmulai kembang kempis, bahkan terbitnya menjadi tidak teratur—hal yang sangat menyulitkan bagi agen maupun pengecer. Kolom iklan yang diobral murah tetap tak memberi banyak pemasukan, hingga Soeara Publiek terpaksa berutang ke sana-sini untuk menjaga dapur awaknya tetap berasap.

Hampir bersamaan dengan kesulitan yang mendera Soeara Publiek, Koen Hian dipercaya memimpin surat kabar lain, Sin Jit Po. Di sini, dia tidak kalah keras melancarkan kritik terhadap pemerintah kolonial, pembelaan terhadap aksi pemogokan, sekaligus serangan terhadap koran-koran Tionghoa yang melansir pandangan nasionalisme pro-Tiongkok maupun pro-Belanda. Tak pelak, Koen Hian berkali-kali dikerangkeng karena persdelict, meski ini tak membuatnya jera.

Koen Hian bukan tak sadar beratnya konsekuensi sikap politik itu. Lawan-lawan Soeara Publiek yang gemas tak puas melawan di atas kertas menyebar desas-desus bahwa Koen Hian menggelapkan uang pinjaman Soeara Publiek. Skandal ini dibawa sampai ke Raad van Justitie, yang lantas memvonis Sin Jit Po dan Soeara Publiek membayar debiturnya beberapa kali lipat—palu godam yang memaksa kedua koran gulung tikar.

Berkelahi di Cipratan Mangsi

Oei Ping Bie, publisis Sin Jit Po, sudah menduga nasib korannya yang tak mujur itu. Karenanya, ia telah mempersiapkan Tan Ping Lie sebagai pembeli prospektif untuk perusahaannya. Benar saja, saat vonis pengadilan menghantam Sin Jit Po dan Soeara Publiek, Tan Ping Lie telah menyiapkan dana cukup untukmendirikan satu perusahaan baru yang memboyong aset dan awak koran itu.

Begitulah Sin Tit Po terbit sebagai penerus Sin Jit Po, dengan Ping Lie sebagai direktur dan Koen Hian tetap memimpin redaksi. Dalam edisi perdananya, Koen Hian menilai kebangkrutan Sin Jit Po dan Soeara Publiek sebagai kemenangan jantan atas kelicikan lawan-lawannya yang dengan fitnah curang berusaha mendongkel Koen Hian dari redaksi dan memperalat Sin Jit Po.

“Maksoed itoe gagal kerna Sin Jit Po telah sedia boeka halamannja boeat menerangkan doedoeknja itoe hal jang betoel. Orang djadi sakit hati pada Sin Jit Po dan tjoba boenoeh padanja. Orang taoe Sin Jit Po diserang penjakit oewang. Itoe penjakit moesti dibikin djadi keras soepaja mendjadiken matinja,” tulis Koen Hian dalam tajuk rencana edisi 2 Desember 1929.

Setali tiga uang dengan abangnya yang tewas dihantam vonis pengadilan, Sin Tit Po tetap doyan cari perkara, lebih-lebih dalam membidas pandangan nasionalisme pro-Tiongkok yang tak menyetujui asimilasi. Baru sehari terbit, Koen Hian menghantam pandangan ini dengan editorial bertajuk “Darah Tionghoa” di edisi 3 Desember 1929.

“Ada lagi jang dalem gelapnja menoendjoek pada ‘darah Tionghoa’ dalem toeboehnja dan tida maoe itoe darah ketjampoeran sama laen darah, kaja itoe darah tida soeda riboean taon ketjampoeran setaoe sama brapa banjak matjem darah laen,” sindir Koen Hian.

Tak hanya terhadap pendukung nasionalisme pro-Tiongkok, terhadap elite Tionghoa yang pro-Belanda dan antipati terhadap pergerakan kemerdekaan pun Koen Hian tak kalah garang. Kelompok satu ini kerap kali diidentifikasi sebagai kelompok Chung Hwa Hui (CHH) yang didirikan pada 8 April 1928 dan diketuai Kan Hok Hoei atau H.H. Kan, seorang tuan tanah dan pengusaha.

“Kelompok pendukung kolonialisme Belanda yang menganggap diri sebagai trouwe onderdanen van Hare Majesteit der Koningin (Kawula Sri Ratu Belanda yang Setia) ini dibentuk untuk mewakili orang-orang Tionghoa duduk di Volksraad,” tulis Didi Kwartanada dalam artikel “Dari ‘Timur Asing’ ke ‘Orang Indonesia’: Pemuda Tionghoa dan Arab dalam Pergerakan Nasional (1900-1942)”, dalam Prisma 30, No. 2 (2011: 50).

“Para pemimpin CHH dan tokoh peranakan Tionghoa anggota Volksraad oleh masyarakat Tionghoa terutama di Jawa Timur biasa disebut golongan 'Packard', karena mereka ke mana-mana menggunakan mobil Packard, mobil termewah di masa itu,” tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008: 494).

Koen Hian terang-terangan mengecam eksklusivitas dan pragmatisme kelompok satu ini karena dua hal. Pertama, di kalangan pergerakan kebangsaan orang-orang ‘asli’, orang Tionghoa tidak mendapat tempat. Kedua, di antara orang Tionghoa sendiri, pemisahan “singke” (Tionghoa totok) dan “babah” (Tionghoa peranakan) amat tajam, dan Koen Hian sendiri tak menampiknya.

“Pemisahan baba dari singke boekan berarti jang baba dan singke moesti saling tjekek satoe sama lain poenja tenggorokan. Kaloe singke atawa baba bisa hidoep dami sama laen laen bangsa, jang toedjoean hidoepnja djoega berlaenan, singke dan baba moesti bisa hidoep dami djoega sama satoe dengen laen,” tulis Koen Hian dalam tajuk Sin Tit Po, 8 Januari 1930.

Masa itu, orang-orang Tionghoa totok mendukung nasionalisme pro-Tiongkok, sementara sikap H.H. Kan dan rekan-rekannya justru memecah kalangan peranakan yang sebagian menjadi lebih pro-Belanda dan segelintir kalangan peranakan yang menganggap Indonesia sebagai tanah airnya, padahal Koen Hian yakin, tidak akan Belanda berkuasa di Hindia sampai dunia ini kiamat.

Tegak Rebah di Jalan Politik

Dari kelompok segelintir itu, Koen Hian memutuskan bertindak lebih jauh. Dia mendirikan Partij Tionghwa Indonesia (PTI) pada 25 September 1932. Bertindak sebagai sekretaris adalah Kwee Thiam Tjing, dan Ong Liang Kok sebagai bendahara.

“Di dalam Anggaran Dasarnya, PTI dengan tegas menyatakan ikut aktif memperjuangkan tercapainya Indonesia merdeka. Hal ini mempertegas PTI berdiri di pihak rakyat bersama rakyat memperjuangkan kemerdekaan nasional,” tulis Setiono (2008: 509).

PTI menunjukkan tajinya dengan mempertahankan sikap yang radikal: menentang sistem sekolah berdasarkan ras; dan yang paling keras menganjurkan kaum peranakan untuk memihak perjuangan kemerdekaan Indonesia, bukan bersisi kepada Belanda.

PTI menyangkal pandangan pukul rata jika orang Tionghoa mempunyai kesetiaan ganda: pada Hindia dan Tiongkok. Di masa inilah, Koen Hian mencetuskan pandangannya yang terkenal, “Djikaloe orang pranakan Tionghoa dengan mendengar soeara hatinja maoe lengketken nasibnja bersama-sama orang Indonesier pada tana Indonesia ini, ia moesti dianggap Indonesier sedjati.”

Dengan cepat, PTI membuka cabang di seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Dalam pemilihan Gemeente Raad Surabaya pada 1934, PTI berhasil merebut lima kursi untuk golongan peranakan—hasil yang sangat mengejutkan untuk partai yang baru didirikan dua tahun, dan sangat memukul orang-orang CHH Surabaya.

Tak mau berperilaku menjilat Belanda seperti CHH, Koen Hian menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan dari semua kalangan, termasuk Abdurrahman Baswedan yang terang-terangan mendaku Koen Hian sebagai mentor jurnalistik dan gurunya dalam menulis dan memperjuangkan pembauran keturunan Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.

Hanya setahun, Koen Hian mengalihtangankan kepemimpinan PTI dan redaksi Sin Tit Po kepada Dr. Tjoa Sik Ien yang baru pulang dari Belanda, selagi Koen Hian meneruskan pendidikan ke sekolah hukum (Rechtshoogeschool) di Batavia, sambil mengasuh surat kabar Kebangoenan yang diawaki Amir Sjarifoeddin—yang membawanya pada khazanah pemikiran kiri dan menarik Koen Hian memasuki Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo) saat partai itu didirikan pada 1937.

PTI yang tetap berpusat di Surabaya untuk seterusnya dipercayakan Koen Hian pada Tjoa Sik Ien. Pamor PTI tetap bertahan di kota niaga itu, meski hanya beranggotakan beberapa ratus orang, sampai tentara pendudukan Jepang datang dan membubarkan semua organisasi politik pada awal 1942.

Aktivitas Koen Hian di Gerindo yang antifasis membuatnya tak sungkan ikut dalam gerakan bawah tanah menentang Jepang. Atas pilihannya itu, Koen Hian sempat diterungku, meski kelak dibebaskan.

Lucunya, saat Jepang mendirikan Dokuritsu Junbi Tyoosakai pada awal 1945, Koen Hian diikutsertakan sebagai anggota. Tanpa mengubah pendiriannya, Koen Hian terus-terang menyatakan bahwa sebagai peranakan Tionghoa, “[....] tidak ada lagi soal. Kita rakyat negeri ini. Kita bersedia membantu dengan apa yang kita dapat, untuk kebesaran negeri ini.”

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Koen Hian sempat ditunjuk menduduki kursi Komite Nasional Indonesia Poesat (KNIP) pada 1946. Gagasannya tentang tanah air untuk semua orang berhasil mewujud dalam peraturan Undang-Undang No. 3/1946 tentang Kewarganegaraan, yang menyatakan semua orang yang lahir di Indonesia otomatis berkewarganegaraan Indonesia.

Sayang, alun politik membawa perubahan besar saat masalah dwikewarganegaraan mulai timbul pada awal 1950, setelah Tiongkok mengumumkan prinsip jus sanguinis sebagai asas bagi kewarganegaraan semua orang Tionghoa di seluruh dunia.

Persoalan ini berlarut-larut sampai merembet ke masalah politik dalam negeri. Puncaknya, pada Agustus 1951, Koen Hian terjaring dalam Razia Sukiman yang bertujuan menangkap semua orang terduga komunis di Indonesia.

Kecewa dan marah dengan kenyataan pahit bahwa negeri yang ia perjuangkan sejak masih berupa angan-angan ternyata tak memiliki kebijaksanaan dalam menggalang persatuan, Koen Hian mengumumkan ia melepas kewarganegaraan Indonesia setelah keluar dari penjara.

Dalam kesendirian dan meneruskan hidup jauh dari politik dengan mengelola sebuah apotek di Medan, Liem Koen Hian berpulang pada 5 November 1952. Ia membawa kekecewaannya terhadap Indonesia, tanah air impian, yang ternyata masih tertatih-tatih belajar untuk dapat menerima perbedaan.

Penulis: Chris Wibisana

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id