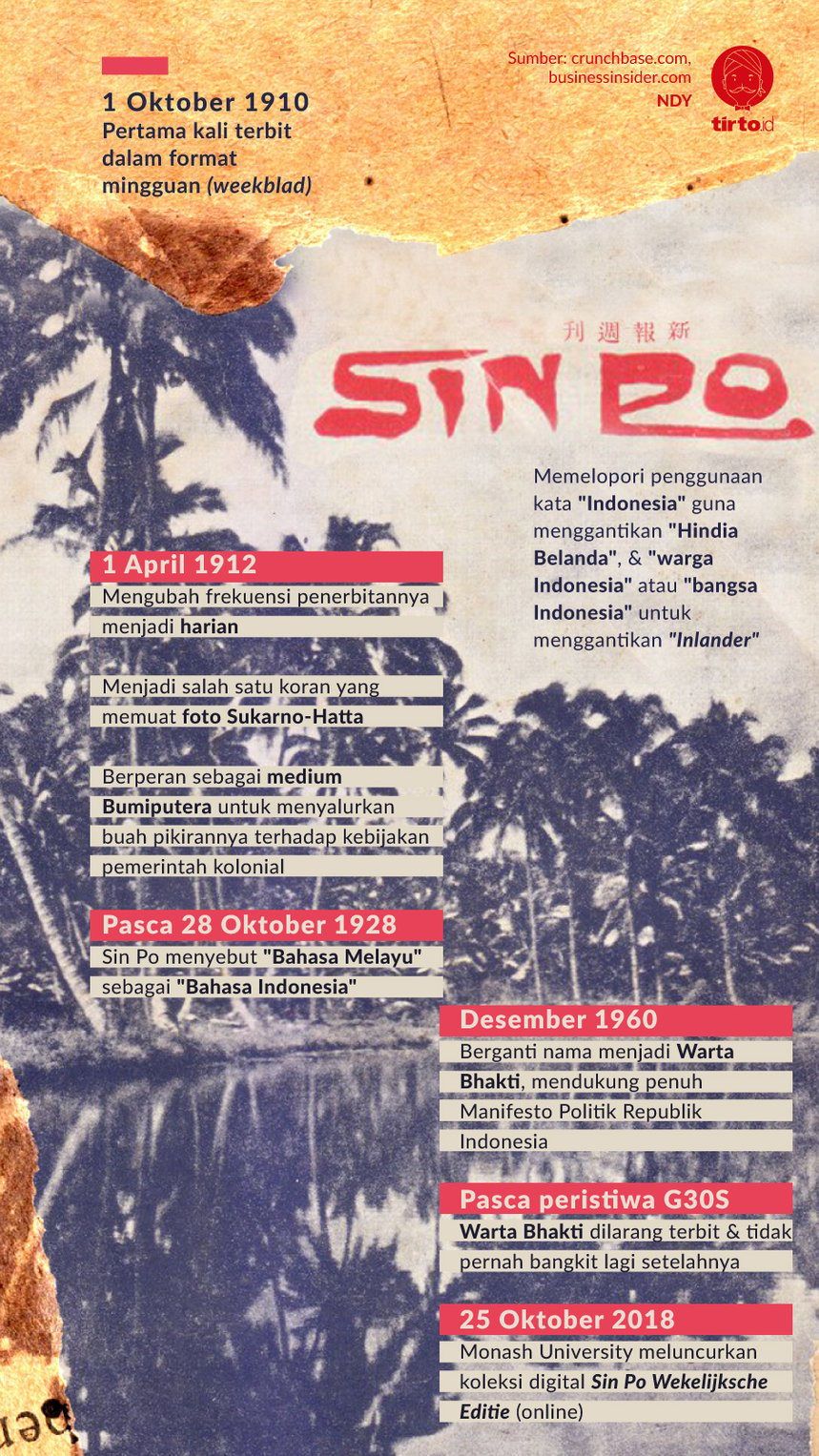

tirto.id - Pada 25 Oktober 2018, Monash University membuat terobosan penting dengan meluncurkan koleksi digital Sin Po Wekelijksche Editie, atau yang dikenal Sin Po edisi mingguan. Proyek digitalisasi itu memakan waktu setahun. Sin Po adalah surat kabar yang punya peran penting dalam sejarah pergerakan nasional. Media cetak yang pertama kali muncul pada 1910 ini didirikan orang-orang Tionghoa peranakan dan menyuarakan nasionalisme Indonesia.

Eksistensinya selama 55 tahun (1910-1965) menjadikan Sin Po sebagai salah satu media dengan masa terbit paling panjang di Indonesia.

Menurut Rheny Pulungan, Subject Librarian for Indonesian Studies and Politics di Monash University, digitalisasi Sin Po diharapkan dapat menjadi contoh awal bagi proyek digitalisasi lainnya di Sir Louis Matheson Library, Monash University. Universitas yang berada di Melbourne ini memang dikenal memiliki koleksi Indonesia yang cukup besar di Australia, yang terdiri dari koran, majalah, pamflet, monograf, dan lain sebagainya.

Kebetulan, Sin Po adalah objek riset disertasi doktoral saya di University of Melbourne. Disertasi saya mengulas kemunculan, perkembangan, hingga berakhirnya Sin Po pada 1965. Saya menjadikan Sin Po sebagai lensa untuk menelaah beragam isu yang berkembang di Indonesia, mulai dari nasionalisme, rasisme, identitas, diaspora, hingga transnasionalisme.

Dalam riset saya, Sin Po tidak hanya dijadikan sebagai objek yang berperan menyampaikan berita, tapi juga untuk melihat bagaimana kiprahnya dalam menggerakkan kesadaran identitas, mendorong solidaritas, dan mengorganisir strategi pergerakan kepada para pembaca mereka. Karena itu, ulasan atas peran Sin Po menjadi penting guna memahami kompleksitas permasalahan Tionghoa di Indonesia, yang selama ini kerap dipandang sebagai komunitas yang homogen dan apolitis.

Koleksi Sin Po di Monash diboyong sekitar 50 tahun silam oleh Charles Coppel, indonesianis asal Australia yang sudah puluhan tahun menekuni kajian Tionghoa Indonesia. Ia mendapatkan koleksi tersebut dari Liem Ek Hian, putra dari Liem Thian Joe, penulis buku Riwajat Semarang (1931).

“Namun ide untuk mendigitalisasi Sin Po tersebut baru muncul setahun belakangan atas dorongan dari Profesor Charles Coppel, Profesor Ariel Heryanto, dan juga para mahasiswa yang menganggap koleksi Sin Po ini sebagai publikasi penting karena secara rigid merekam dinamika politik, sosial, dan budaya dari masyarakat Indonesia pada saat itu,” tutur Rheny Pulungan, yang juga doktor lulusan University of Melbourne. “Apalagi Sin Po juga berperan penting dalam mendukung kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda.”

Anita Dewi, Research and Learning Coordinator di Sir Louis Matheson Library, menyatakan bahwa proyek digitalisasi Sin Po hanya merupakan permulaan. “Sebelumnya Monash telah mendigitalisasi pidato-pidato Sukarno dan menuai respons cukup positif. Setelah Sin Po, mungkin majalah Star Weekly yang akan kami digitalisasi selanjutnya,” ujar Anita.

Dalam acara peluncuran koleksi digital Sin Po, Charles Coppel menyinggung kontribusi Sin Po dalam memopulerkan terminologi "Indonesia" terhitung sejak 15 Maret 1926. Tom Hoogervorst, peneliti senior dari KITLV, berbicara mengenai peranan Sin Po dari segi linguistik, terutama berkaitan dengan pembentukan Bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini. Sedangkan Ariel Heryanto membahas kontribusi Sin Po dari aspek popular culture, termasuk bagaimana upayanya menerjemahkan dan menyalin cerita-cerita klasik dari seluruh dunia, dan kemudian memublikasikannya dalam skala besar.

Sementara saya menyoroti upaya Sin Po dalam menyebarkan nasionalisme Indonesia, salah satunya dengan menjadi media pertama yang memublikasikan syair "Indonesia Raya".

Awal Kemunculan Sin Po

Sin Po pertama kali diterbitkan pada 1 Oktober 1910 dan dicetak dalam format mingguan (weekblad) yang kecil dan sederhana. Kualitas kertas yang dipakai pun masih sangat rendah. Nama 'Sin Po' pertama kali dicetuskan Yoe Sin Gie yang bermakna 'Koran Baru'. Dengan nama itu, Yoe Sin Gie berharap Sin Po dapat memberi kebaruan dalam perkembangan pers Tionghoa di Hindia Belanda.

Setelah berkonsultasi dengan Lauw Giok Lan, Yoe Sin Gie pun sepakat untuk mendirikan Sin Po. Lauw Giok Lan menjadi redaktur pelaksana dan Yoe Sin Gie berperan sebagai direktur pengelola. Tujuan awal Sin Po adalah menyuarakan aspirasi golongan Tionghoa yang kerap menjadi korban dari kesewenang-wenangan dan tindakan diskriminatif pemerintah kolonial. Sin Po juga didirikan sebagai jawaban terhadap kritik yang dialamatkan kepada media Tionghoa di Hindia Belanda. Selama ini mereka dianggap kurang vokal dan gagal menyalurkan kegelisahan kaum Tionghoa.

Sekalipun Sin Po secara terbuka mendukung nasionalisme Tiongkok, dalam perkembangannya, ia juga menaruh perhatian khusus terhadap pergerakan kemerdekaan kaum bumiputra. Tampak dari beberapa edisi awal, bagaimana redaktur Sin Po berupaya menjadikan terbitannya inklusif dengan mengundang seluruh orang dari segala bangsa untuk berkontribusi menyalurkan pemikiran melalui media cetak ini.

"Orang boleh kirim karangan-karangan, jang tertoelis dengen hoeroef Tionghoa dan dengan hoeroef Latijn bahasa Olanda dan Inggris, jang oleh anggota-anggotanja redactie, nanti disalin ka dalem bahasa Melajoe renda dan dimoeat dalem weekblad ini apabila dirasa ada faedanja," tulis sebuah pengumuman di Sin Po edisi 15 Oktober 1910.

Kehadiran Sin Po membawa warna tersendiri dalam dunia pers Hindia Belanda. Bila sebelumnya pers Tionghoa hanya didominasi koran-koran pro-Belanda yang disokong kapiten atau mayor Tionghoa, Sin Po muncul sebagai antitesis mereka. Secara eksplisit Sin Po menyatakan bahwa elite Tionghoa hanya dimanfaatkan sebagai "alat" untuk melanggengkan hegemoni pemerintah kolonial. Surat kabar ini juga menganggap mereka tidak melakukan apapun untuk mengubah kebijakan-kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial dan bahkan turut serta menindas kelompok mereka sendiri.

Sin Po menganjurkan agar kaum Tionghoa dan bumiputra dapat saling mendukung perjuangan masing-masing, berdasarkan persamaan nasib sebagai korban penindasan kolonialisme. Mereka juga bernasib sama sebagai bangsa yang ditaklukkan.

Sebelum kemunculan Sin Po, memang sudah ada beberapa surat kabar yang diterbitkan dan dikelola golongan bumiputra. Tetapi pada umumnya mereka menolak terlibat lebih jauh dalam peta perpolitikan Hindia Belanda. Sin Po justru mengambil langkah sebaliknya. Beberapa kali Sin Po menyatakan kekaguman terhadap para tokoh nasionalis bumiputra seperti Sukarno dan Hatta, bahkan menjadi salah satu koran mula-mula yang memuat foto kedua tokoh tersebut, yaitu pada edisi 18 November 1933.

Tidak hanya itu, Sin Po juga berperan sebagai medium bagi para koresponden bumiputra untuk menyalurkan buah pikiran. Mereka banyak menyinggung soal kesusahan kaum kromo dan ketidakpuasan penduduk bumiputra terhadap kebijakan pemerintah kolonial.

Dalam Memoar Ang Yan Goan (2009) disebutkan bahwa ketika Sukarno masih menjadi mahasiswa di Technische Hoogeschool, ia rutin menyambangi kantor Sin Po di Asemka, Glodok. Berkali-kali ia bertemu dengan para pengurus dan pemegang modal Sin Po seperti Tan Tik Ho, Lim Soei Tjoan, dan Ang Ban Ih untuk mendiskusikan masalah pergerakan Indonesia. Mereka bahkan turut membantu Sukarno dalam menerbitkan brosur politiknya.

Sekitar September 1923, Sukarno kembali bertandang ke kantor itu untuk berdiskusi dengan Tjoe Bou San, direktur Sin Po (1919-1925). Namun kunjungannya kali ini tidak mudah, mengingat di sepanjang perjalanan ia dimata-matai polisi Belanda. Situasi tersebut tetap tidak menyurutkan niatan awal Sukarno untuk menemui Tjoe Bou San.

Seperti diungkap pula di Memoar Ang Yan Goan, dalam diskusinya dengan Tjoe Bou San, Sukarno menyatakan kekaguman terhadap upaya Sin Po mendukung kemerdekaan Indonesia. Sukarno bahkan menyatakan bila dibandingkan dengan para pemimpin Tionghoa yang terus mendorong kaum mereka untuk menjadi orang Indonesia demi keuntungan pribadi, ia lebih menghargai kaum nasionalis Tionghoa yang rela berjuang menempuh bahaya dan tanpa pamrih dalam mendukung kemerdekaan Indonesia (hlm. 60).

Dukungan Sin Po juga tercermin dalam pemilihan kata untuk urusan redaksional surat kabarnya. Sejak Mei 1926 Sin Po memelopori penggunaan kata "Indonesia" guna menggantikan "Hindia Belanda" dan "warga Indonesia" atau "bangsa Indonesia" untuk menggantikan "Inlander". Sebaliknya, koran-koran bumiputra juga mulai menggunakan sebutan "Tionghoa" untuk menggantikan "Cina" dan menamakan "Tiongkok" untuk menyebut negara asal.

Inisiatif itu ternyata menginspirasi surat kabar lainnya untuk melakukan strategi serupa, sehingga kata-kata tersebut menjadi lazim ditemukan di surat kabar Belanda. Setelah Sumpah Pemuda diproklamasikan pada 28 Oktober 1928, Sin Po juga mulai menyebut "Bahasa Melayu" sebagai "Bahasa Indonesia". Perubahan istilah ini, menurut Ang Yan Goan, bukan tanpa makna. Istilah tersebut menandakan martabat Indonesia sebagai bangsa tersendiri.

Pilihan politik Sin Po tentu berpotensi menimbulkan risiko yang berat. Pemerintah kolonial jelas tidak senang dengan sikap politik surat kabar itu dan menolak untuk memasang iklan. Ini membuat para pembaca Sin Po tidak mengetahui pengumuman maupun keputusan resmi pemerintah. Lima perusahaan Belanda juga menyatakan tidak akan memasang iklan di Sin Po.

Pemboikotan tersebut jelas menghambat operasional surat kabar. Bila koran Belanda umumnya mendapat pemasukan dari iklan hingga 60 persen, Sin Po hanya mendapatkan 40 persen. Namun Sin Po tetap teguh dengan haluan politiknya. Gara-gara itu, pemerintah kolonial melabeli Sin Po sebagai "koran ultra-nasionalis" atau pendukung "kelompok ekstremis".

Bubar Gara-Gara G30S

Terhitung sejak 1 April 1912, Sin Po mengubah frekuensi penerbitan dari mingguan menjadi harian. Kapital Sin Po yang sebelumnya 100.000 gulden ditingkatkan menjadi 300.000 gulden. Penambahan ini menjadikan Sin Po sebagai media Tionghoa peranakan dengan kapital terbesar di Hindia Belanda.

Terobosan penting dilakukan dengan menerbitkan Sin Po Chineesche Editie (Sin Po edisi Mandarin) pada 12 Februari 1921, Bin Seng (versi lebih murah dari harian Sin Po) pada Januari 1922, Sin Po Oost-Java Editie (Sin Po edisi Jawa Timur yang kelak berubah menjadi Sin Tit Po) pada Juli 1922, Sin Po Wekelijksche Editie (Sin Po edisi mingguan) pada 7 April 1923, dan De Chineesche Revue (jurnal tiga bulanan dalam Bahasa Belanda) pada Januari 1927. Ini menjadikan Sin Po sebagai media Tionghoa terbesar pada zamannya.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, hampir seluruh koran Tionghoa dilarang terbit, kecuali Hong Po. Banyak dari wartawan koran-koran Tionghoa yang dijebloskan ke penjara. Sebanyak 12 karyawan Sin Po harus mendekam di penjara Bukit Duri. Jepang kemudian menggunakan percetakan Sin Po untuk menerbitkan koran Tionghoa mereka sendiri, Kung Yung Pao.

Setelah Jepang menyerah, seluruh mesin memang dikembalikan ke para pengurus Sin Po. Namun seluruh bahan baku dan persediaan sudah ludes. Sin Po pun terpaksa membeli sebagian kebutuhan percetakan di pasar gelap. Akibatnya, koran Sin Po, yang kembali muncul pada 1946, hanya mampu terbit empat halaman setiap hari karena keterbatasan kertas.

Sin Po sempat mengeluarkan edisi mingguan yang diberi nama Pantjawarta pada 1960. Pada Desember 1960, Sin Po resmi berganti nama menjadi Warta Bhakti. Keputusan itu diambil berdasarkan permintaan pribadi dari Sukarno. Nama Karim D.P. pun muncul sebagai pimpinan dari harian tersebut.

Secara terbuka, Warta Bhakti menyatakan hariannya berhaluan Manipol-USDEK dan mendukung penuh Manifesto Politik Republik Indonesia. Setelah peristiwa G30S pada 1965, Warta Bhakti dilarang terbit untuk selama-lamanya. Kontribusinya selama 55 tahun pun dibiarkan menguap begitu saja.

==========

Ravando Lie adalah kandidat doktor sejarah di University of Melbourne, Australia. Ia menekuni studi tentang peranakan Tionghoa di Indonesia dan menulis buku Dr. Oen: Pejuang dan Pengayom Rakyat Kecil (2017).

Editor: Ivan Aulia Ahsan