tirto.id - Ely sesenggukan mengisahkan ibunya yang sakit, “Kasihan Nenek. Umurnya mungkin enggak lama lagi tapi dia harus ngalamin ini.”

Ibunya, yang ia panggil Nenek, berusia 80 tahun. Dua tahun terakhir Nenek sakit-sakitan. Kepayahan berjalan. Kakinya ngilu. Pinggangnya nyeri. Beberapa kali masuk rumah sakit, dokter cuma bilang penyakitnya adalah penyakit orang tua.

Nenek memutuskan tinggal bersama Ely, anak bungsunya. Nenek menjual rumahnya karena enggan tinggal sendiri dan kesepian. Membagi hasil penjualan rumah-memuat-kenangan-lebih-dari-50-tahun kepada empat anaknya, menyisihkan sedikit untuk disimpan—jaga-jaga buat pesta pemakaman.

Ely menyambut Nenek dengan gembira, betapapun keputusan itu jauh lebih kompleks dari kelihatannya.

Pertama, ia harus minta izin suaminya—dan ini bukan perkara mudah. Nenek dan suami Ely tidak terlalu akur meski mereka terlihat bertegur sapa saat tinggal di satu atap.

Kedua, Nenek beragama Kristen, sementara Ely dan keluarganya beragama Islam. Ini perkara lebih kompleks. Selain kepada suami, Ely harus mengantongi izin tiga saudara kandungnya yang beragama Kristen. Singkat cerita, Nenek tinggal bersama Ely selama enam-tujuh bulan, sebelum konflik itu datang.

Ely cekcok dengan suaminya. Sang suami yang religius merasa risih dengan mertua beda agama. “Mungkin dia juga masih dendam karena pada awal-awal pernikahan kami sering dapat perlakuan enggak enak dari Nenek,” kata Ely.

Nenek yang tahu diri akhirnya pamit ke rumah abang Ely.

Sayangnya, hubungan Ely buruk dengan abangnya. Jadi, ia cuma beberapa kali mengunjungi Nenek terutama ketika ibunya dibawa ke rumah saudaranya yang lain.

Sejak memutuskan pindah agama pada usia 20 tahun, dan sebentar lagi merayakan usia ke-49 pada tahun ini, perjalanan spiritual Ely bukanlah bak jalan tol yang mulus melainkan seperti air laut—bergelombang; pasang dan surut.

Sebelum masuk Islam dan menikah, Ely kabur dari rumah, dua tahun tak pernah bertemu Nenek sampai anaknya pertama Ely berusia enam bulan.

Meski akhirnya berbaikan, permasalahan beda agama sering memantik konflik. Pada awal-awal pernikahan, suaminya melarang Ely berlama-lama jika bertandang ke rumah Nenek. “Enggak baik. Kita sudah beda agama. Nanti ibadahmu susah, makanmu juga mesti dijaga,” kata Ely, mengulangi nasihat suaminya bak doktrin bertahun-tahun.

Konflik itu tak cuma antara Ely dan orang terdekatnya tapi dengan batin sendiri. Satu dekade kemudian, anak sulungnya pernah menemukan Ely pingsan sehabis salat magrib. Ely selalu menangis sampai lemas, tak sadarkan diri, bingung bagaimana mendoakan mendiang ayahnya yang baru saja meninggal.

Ayah mertua Ely yang seorang muslim pernah berkata doa seorang muslim tak akan sampai kepada orang selain Islam.

Ely gelisah. Sulit membayangkan ayahnya yang Kristen akan diperlakukan sebagaimana keyakinannya yang baru memperlakukan orang selain Islam. Ely meyakini ayahnya orang baik. “Dia pendiam, enggak pernah marah. Orang paling lemah lembut,” kata Ely.

Secara spiritual, ia meyakini janji-janji Allah dalam Alquran dan, demi menenangkan diri, ia percaya Tuhan itu Mahabaik.

Kegundahan spiritual itu lama dipendamnya. Ia takut bertanya kepada ustaz atau ustazah karena cemas mendengar jawaban yang tak ingin didengarnya. Maka, diam-diam, ia meyakini “Tuhan itu Mahabaik.” Menyerahkan urusan sampai-atau-tidaknya doa yang ia panjatkan untuk mendiang ayahnya kepada Tuhan semata.

Pindah Agama adalah Perjalanan yang Sepi

Meski keputusan pindah agama tiga dekade lalu membawa persoalan dalam keluarganya, tapi Ely tak pernah menyesal masuk Islam. Ia mengimani agama Nabi Muhammad itu tanpa ragu. Buatnya, “Islam memang cara hidup paling cocok.”

Hal itu juga dirasakan Lukman yang memeluk Islam pada 2017. Pria 35 tahun ini pindah agama Islam saat bujangan karena merasakan “panggilan” dari dirinya. Ia mengenal ajaran Islam lewat institusi sekolah negeri sejak kecil tapi baru memutuskan mendalaminya pada 2014.

Ada “konflik-konflik di gereja” yang bikin Lukman gelisah dan mempertanyakan keyakinanannya. “Saya pernah melihat pendeta yang menghakimi jemaatnya di depan umum,” katanya.

Meski giat dalam pelayanan di gereja sejak SMP hingga kuliah, Lukman diam-diam melakukan perjalanan spiritualnya. Saat tinggal di Malang, Jawa Timur, ia mulai mengikuti kajian Cak Nun, bahkan sering mampir ke Jombang, kabupaten di Jawa Timur tempat pesantren Tebuireng yang didirikan oleh Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Emha Ainun Nadjib, nama lengkap Cak Nun, rutin mengadakan maiyah—semacam pengajian budaya atau ‘kenduri cinta’—ke pelbagai kota termasuk di Jombang, tempat kelahiran Cak Nun.

“Almarhum Papa dulu nge-fans sama Cak Nun. Dari beliau saya tahu Cak Nun dan cocok saja dengan ceramah-ceramahnya,” tambahnya.

Sang ayah sempat pindah agama dari Protestan ke Katolik, lalu ke Islam sebelum wafat. Dari sang ayah, Lukman merasakan dukungan. Tak pernah takut ditinggal keluarga.

Meski begitu Lukman masih belum memberitahu ibu dan saudara-saudaranya. “Tahun ini Lebaran kedua setelah mualaf. Tapi, aku masih belum siap saja untuk mereka tahu,” katanya.

Baginya, beragama adalah urusan pribadi. Ia tak ingin ada konflik tak perlu jika sampai harus melela atau membuka diri kepada ibunya. “Mungkin suatu hari nanti saya bakal bilang. Tapi, belum sekarang.”

Hal sama dirasakan El. Sudah dua tahun terakhir ia pindah agama dari Islam menjadi pemeluk Buddha. Namun, ia masih takut memberitahu keluarganya. Bahkan kolom agama di KTP dia masih tertera Islam.

El sesekali masih salat, melakukan ritual ibadah lain karena masih tinggal bersama orangtuanya. Ia sadar pindah agama di Indonesia bukan perkara mudah. Risiko kehilangan keluarga kandung sangat besar. Jadi, untuk sementara, ia harus betah merahasiakan perjalanan spiritualnya, bahkan dari orang-orang terdekat.

“Perjalanan spiritual itu sebetulnya urusan sangat pribadi. Jadi, mungkin memang harus sepi rasanya,” El tertawa.

Perang Batin

Merahasiakan diri sebagai Buddhis bagi El sebetulnya bukan masalah-masalah amat. Dalam ajaran Buddha yang ia yakini, merahasiakan identitas agama bukan perbuatan buruk demi menjaga harmoni.

Pada 2015, ketika mempelajari Buddhisme, El mengunjungi sebuah wihara di Yogyakarta, kota tempatnya tinggal dan dibesarkan. El bertemu sejumlah teman yang memutuskan menjadi Buddhis setelah melepas Islam. Seorang bapak, yang ia lupa namanya, menyampaikan pesan yang terus diingatnya.

Bapak itu tak pernah betul-betul mengajak El menjadi Buddhis. “Kamu terserah mau jadi Buddhis apa enggak, tapi ada empat hal yang harus kamu pelajari.

“Pertama, jangan menghina gurumu yang sebelumnya. Kedua, jangan menjelekkan agamamu sebelumnya. Ketiga, jangan sungkan untuk mempelajari agama lain—jadi, jangan berhenti hanya di Buddhisme, cobalah ajaran agama yang lain, mana tahu kamu lebih nyaman dengan agama tersebut. Dan yang terakhir, kalau misalnya kamu menjalankan tradisi kemusliman untuk menjaga keharmonian—supaya tidak terjadi chaos—ya sudah jalani saja."

“Aku pegang prinsip itu dan itu juga yang bikin aku yakin. OK, Buddhisme pilihan yang tepat,” ujar El.

Meski begitu, perjalanan spiritual El menjadi Buddhis tidak terjadi satu malam.

Sejak kelas 6 SD, ia mempertanyakan orientasi seksualnya. Besar di keluarga muslim membuatnya dihantui pikiran bahwa ia membawa dosa besar. Dalam Islam, lelaki hanya boleh menyukai perempuan. Orientasi seksual dalam diri El memantik banyak pertanyaan spiritual, seperti: “Apakah betul Tuhan menciptakan saya cuma untuk dihina dan dicaci seumur hidup lalu dibakar di neraka setelah mati?”

Sekitar 2011, saat kelas dua SMA, El mulai lelah dengan pertanyaan macam itu. Ia mencoba mengenal dirinya sendiri. “Aku mulai mencari tahu apa itu homoseksualitas, apa itu gay. Dan menemukan banyak penelitian yang menyebut bahwa ini bukan kelainan.”

Sejak itu ia mempertanyakan agamanya, “Kenapa ada banyak narasi-narasi kebencian dalam agama yang harusnya membawa kebaikan?” El mulai mengenal istilah ateisme dan agnostik tapi ia masih percaya Tuhan itu ada.

Saat masa perkuliahan, ia mendalami sejarah agama. Suasana lebih terbuka membuatnya lebih nyaman menerima orientasi seksualnya. Ia mulai membongkar dogma-dogma moral, stereotip dalam lingkungan sosial termasuk dalam agama. Ia sempat tertarik mempelajari Katolik hingga akhirnya berlabuh pada ajaran Buddha.

Pindah Agama karena Menolak Ekstremisme

Wira punya kisah lain saat pindah agama dari Islam menjadi Buddhis.

Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Nahdlatul Ulama di daerah pantai utara Jawa. Dari kecil, ia rajin sekali mengikuti pelbagai kegiatan keagamaan dan menikmati menjadi bagian keluarga besar muslim NU.

Namun, ketika SMA, ada satu pengajian dari organisasi keagamaan di sekolahnya yang mengubah perasaan itu. Organisasi itu datang dari luar sekolah dan mengajarinya hal-hal baru, “tidak seperti cara beragama orang NU.”

Wira berkata sekumpulan orang di organisasi itu sangat pandai membawakan narasi keagamaan dengan menyodorkan teks-teks Alquran dan hadis yang sebelumnya tak pernah ia dapatkan dari guru mengajinya di kampung. Ia diperkenalkan wacana-wacana radikal, seperti: “Kafir halal darahnya”, “Kristenisasi”, “Amerika dan Yahudi biang keladi semua kekacauan dunia”, “Umat muslim di berbagai dunia dizalimi”, “Islam di Indonesia itu tidak murni”.

“Sejak aktif mengikuti kegiatan itu, keislaman saya jadi agak keras,” ujar Wira.

Wujudnya, ia menolak bersalaman dengan lawan jenis, bercelana cingkrang, mulai mengutarakan secara verbal tentang amaliah orang NU sebagai sesuatu yang bidah. Mulai menggeneralisasi orang NU. “Dan, saya menjadi benci dengan orang yang di luar agama saya,” katanya.

Memasuki masa kuliah, Wira mulai merasa ada yang salah pada dirinya. Meski rajin ibadah, ia merasa kosong dan kering. Pada masa-masa itu pula politik di Indonesia menghadapi kekerasan mengatasnamakan agama oleh kelompok radikal Islam.

Wira mulai merenung: Apakah beragama harus seperti itu?

Ia mulai bertualang. Membuka diri untuk mengenal agama lain. Sempat mencoba membuka diri kepada Protestan dan Katolik, tapi akhirnya Wira terpuaskan dengan jawaban-jawaban dari Buddhisme. Ia sudah tak lagi ke masjid, melainkan ke wihara meski belum di-visuddhi—mendeklamasikan diri sebagai pemeluk Buddha.

Gejala Pindah Agama di Indonesia

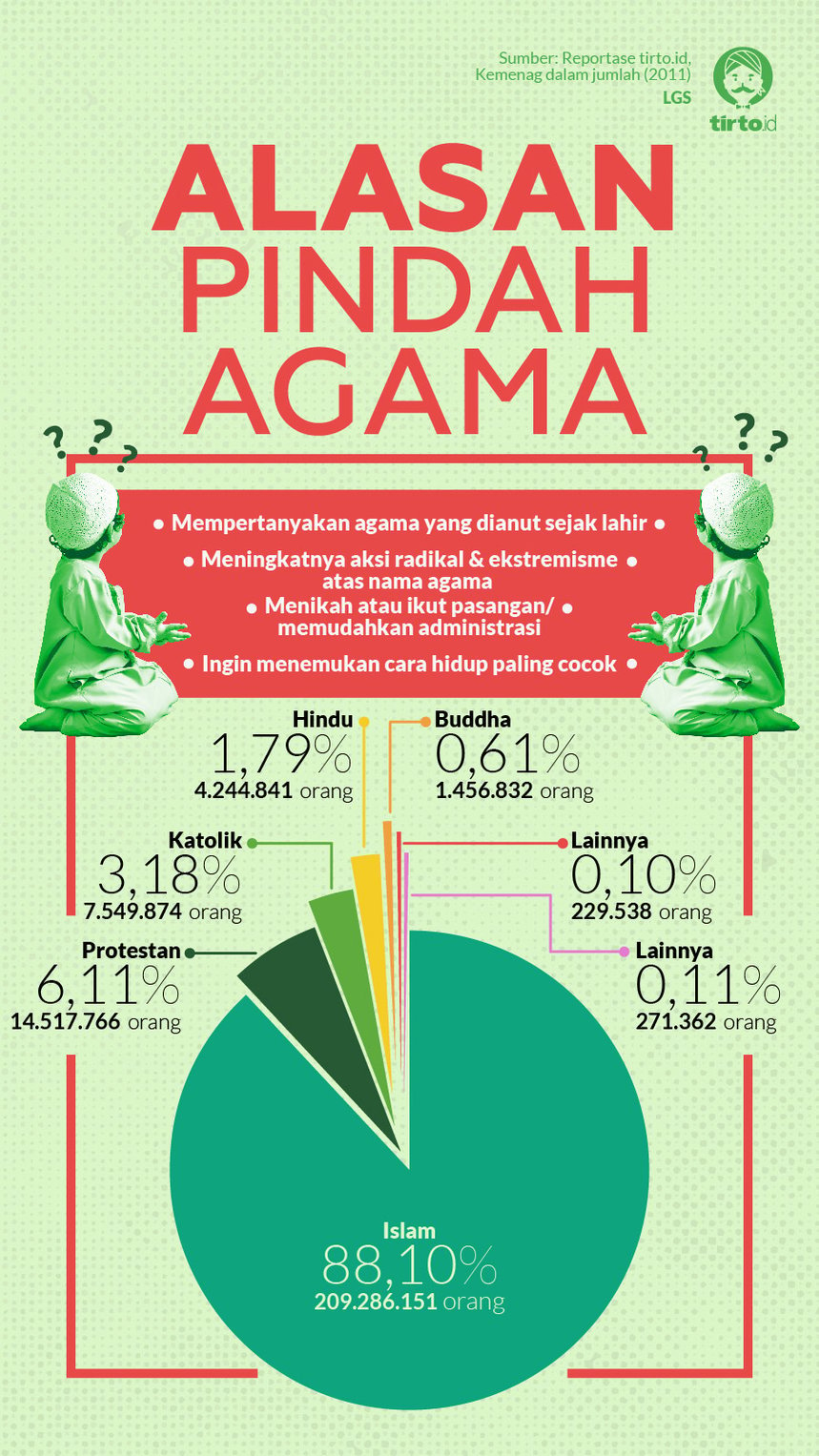

Dalam sensus terakhir di Indonesia, Buddha adalah satu dari enam “agama resmi” dengan pengikut hanya 0,61 persen atau sekitar 1,5 juta jiwa. Urutan pertama tentu saja Islam, dengan 88 persen pengikut atau setara lebih dari 200 juta jiwa.

Sensus penduduk berdasarkan agama terakhir kali dilakukan pemerintah Indonesia pada 2010—ia dianggap terlalu sensitif; hal sama untuk sensus etnik. Isu agama dan etnik adalah isu politik.

Selama dua dekade setelah pemerintahan Soeharto, terjadi beragam kekerasan komunal berbaju agama dan etnik, lalu terorisme, lalu kekerasan terhadap agama minoritas terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Dalam lima tahun terakhir, mobilisasi politik dengan sentimen agama dan etnik juga naik—dari pemilihan kepala daerah di Jakarta hingga pemilihan presiden. Meski begitu ada preseden bagus: negara mengakui penghayat kepercayaan berhak mengosongkan kolom agama di KTP sehingga bisa mengurangi diskriminasi seperti melamar pekerjaan, menikah, dan mengakses layanan publik lain.

Dalam sejarahnya, peristiwa politik besar di Indonesia pernah merembet sebagai gejala sosial pindah agama pada 1960-an.

Avery Willis, Jr, misionaris Gereja Baptis di Bogor dan di Jember pada 1964, pernah menelusuri alasan orang berpindah agama menjadi Kristen yang saat itu terjadi amat masif di Jawa. Dalam Indonesian Revival: Why Two Million Came to Christ, Willis mencatat pada 1945 anggota jemaat di lima denominasi Protestan di Jawa hanya 60.000 orang. Sepuluh tahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 90.000 orang dan pada 1960 menjadi 95.000 orang. Pada 1965, ada kenaikan drastis menjadi 200.000 orang.

Dari 551 responden yang diwawancarai Willis, ada 270 orang di antaranya yang berpindah agama.

Willis mengemukakan orang yang beralih keyakinan ke Kristen itu kebanyakan dari komunitas abangan—kerap keliru diidentifikasi dekat dengan kelompok kiri. Respondennya menyebutkan kaum abangan sering dituduh ateis. Risikonya mereka gampang dilabeli “komunis.” Mereka menyebut peran para aktivis Islam dalam pembantaian 1965-1966 sebagai alasan berpaling dari penganut “Islam nominal”–sekarang setara istilah “Islam KTP.”

Sejarah itu punya bekas yang dalam, meski tak semua orang melihatnya. Pindah agama tak pernah menjadi perkara sederhana di negeri ini.

KTP Wira masih bertuliskan Islam. Tapi, dalam hati, ia mengakui Buddha sebagai Sang Guru Agung. Memberitahu orangtua atau orang-orang terdekat tak pernah mudah di Indonesia. “Karena saya tahu akan banyak hal yang tidak enak (terjadi) jika saya ungkap ini,” ujar Wira.

‘Kegelisahan Iman itu Normal’

Belakangan ini Ely, yang pindah dari Kristen ke Islam, khawatir terhadap anak sulungnya. Sudah lima tahun terakhir ia tahu putranya tidak salat. Meski selalu menjawab “Ya” saat dinasihati “jangan lupa salat”, Ely tahu putranya tak sama lagi.

Sejujurnya, Ely takut membayangkan putranya bukan lagi muslim. Ia bisa sedih jika orang yang membopong jasadnya kelak ke liang lahat bukanlah si sulung.

Ely paham perjalanan spiritual bersifat privat. Itu sebabnya ia tak pernah memaksa anaknya untuk mempelajari Islam meski mudah bagi seorang ibu, jika ia ingin, menyekolahnya anak-anaknya ke pesantren atau pengajian khusus demi mendorong anak-anak lebih saleh dari orangtuanya—gejala lain di kalangan keluarga kelas menengah Indonesia.

Namun, Ely meyakini tak ada yang baik dari pemaksaan. “Akan lebih indah kalau itu semua datang dari nurani sendiri,” tambahnya.

Meski begitu, jika boleh berharap, ia enggan anak-anaknya pindah agama. Berdasarkan pengalamannya, pindah agama bukan urusan mudah. “Apalagi di Indonesia,” tambahnya.

Melompat dari agama minoritas ke agama mayoritas bikin Ely sadar menjadi kelompok minoritas tak akan pernah mudah.

El, yang menjadi Buddhis, merasakan hal sama. Aktivis pembela kelompok rentan ini sadar betul tantangan menjadi minoritas di Indonesia. Saat masih memeluk Islam, ia tak betul-betul menyadari privilese-privilese yang ia dapatkan.

“Tapi, jadi minoritas itu emang punya perasaan inferior. Lebih mudah untuk berkompromi dan enggak terlalu ngotot,” kata El.

Hal itu yang membuat El, Wira, dan Lukman masih belum nyaman untuk menceritakan perjalanan spiritualnya, bahkan kepada keluarga sendiri. Mereka memutuskan memakai nama samaran untuk artikel ini. Tak semua orang seberani Ely dan siap dengan risiko-risiko setelah melela.

Dari pengalaman mereka, kita mungkin bisa memetik ungkapan Wira bahwa “banyak orang di luar sana”—yang pindah agama—memiliki cerita sama dengan dirinya.

“Kegelisahan iman itu normal. Dan mengeksplorasi berbagai tradisi keagamaan dan spiritualitas itu bukan dosa,” ujar Wira.

Penulis: Aulia Adam

Editor: Fahri Salam