tirto.id - "Soy Indio," katanya.

"Maya o Aztec?" tanya saya.

"Aztec. Los Mayas son putos!"

Dia mengeluarkan botol beling gepeng dari ranselnya dan minum dengan tegukan besar. Itu minuman keras, jelas, tetapi baunya seperti oli samping merek Castrol.

"Terus terang saja, menurutmu lebih hebat Aztec atau Maya?" tanyanya.

"Mira, Salvador,” kata saya sambil menyingsingkan lengan baju sebelah kiri. Lihat, Salvador.

Sekeliling kami gelap dan sinar lampu jalan hanya masuk sekilas-sekilas dari jendela bus. Dia mengarahkan layar ponsel ke tatodi lengan atas saya sambil mendekatkan wajahnya.

"Mira," kata saya lagi, pelan dan penuh keyakinan. "Elocelotl."

Ocelotl atau prajurit jaguar, bersama cuauhocelotl atau prajurit elang, adalah tentara elite Aztec. Keterampilan dan keberanian mengantarkan orang-orang yang umumnya berasal dari kalangan jelata itu ke kedudukan setara bangsawan; mereka berhak minum pulque, memiliki selir, dan makan di istana.

Salvador tertawa dan memeluk saya. "Eres la banda," katanya. Dia menepuk-nepuk punggung saya dan mengulang-ulang kalimat itu. Kau kawanku.

"Claro," kata saya. Tentu saja.

Dia melepas pelukannya. "Un momentito," katanya. Sebentar. Dia membuka WhatsApp dan menggunakan fitur telepon-video. Saya memandang lurus ke bangku di depan kami karena tak ingin dianggap cerudik. Namun, mau tak mau, saya tetap mendengarnya mengatakan: 1) ucapan selamat ulang tahun, 2) “Kau bajingan tapi aku mencintaimu”, 3) “Aku punya kawan Jepang baru dari Asia … nesia!”

Salvador mencolek pundak saya. “Sapa adikku, dong, dia mengerti bahasa Inggris,” katanya. Si adik berkulit cerah, kekar, dan bertelanjang dada.

*

Setengah jam sebelum itu, di area tunggu Terminal de Autobuses del Norte, saya merokok sambil mengamati apa saja yang berseliweran. Seorang laki-laki pendek berkulit cokelat datang, terseok-seok seperti keledai kelebihan muatan. Setelah meletakkan koper, tas, ransel, dan gembolannya di lantai, dia bertanya ke pemuda tanggung yang berjongkok dekat dinding: “Itu bus tujuan Guadalajara, bukan?” Pemuda itu bilang tidak tahu dan meringis dan menggeleng, seakan-akan takut diajak bicara lebih lama.

Jarak kami cuma sekitar dua meter. "Betul,” kata saya, lalu dalam bahasa Inggris: "Tuh, ada tulisannya di kaca.”

Dia berbalik, memelototi saya dari atas ke bawah. (Monstrum in fronte, monstrum in animo, kata Nietzsche, tapi saya tak percaya). Napasnya berbau alkohol. Dia menyeringai, lalu minta rokok.

"Asal tahu saja,” kata saya, "ini rokok terbaik di dunia."

Dia menyimpan rokok pemberian saya. "Salvador," katanya sembari mengulurkan tangan. "Atau Chava, sama saja."

Dia bilang ingin berfoto dengan petugas perempuan yang membagi-bagikan roti dan air minum kepada para penumpang. Mereka berfoto dan si perempuan tampak gusar.

“Jelek tak apa, yang penting semlohay,” katanya saat kami berjalan mendekati bus. Saya tertawa. Pak Sopir yang menunggu dekat pintu mengingatkan kami untuk mematikan rokok.

Ada empat atau lima penumpang lain. Bus langsung berangkat. Kursi di samping saya kosong. Kursi di samping Salvador, di deret paling belakang, juga kosong. Dia berseru-seru mengajak saya pindah ke sebelahnya.

*

Saya menunggingkan botol itu tinggi-tinggi, tetapi hanya menyesap sedikit. Rasanya tak seburuk baunya, hanya terlalu manis.

"Sabroso, no?" katanya. Enak, kan? "Te gusta?" Kau suka?

"Si, gracias,"kata saya.

Dia membuka kotak rokoknya dan melolos sebatang rokok mentol buat saya. Dia mengambil rokok sisa dari balik kuping dan menyulutnya. Saya meniru. Asap bergulung di atas bangku-bangku kosong di depan kami.

"Te gusta Mexico?"

Saya bilang orang-orang di Mexico City ramah dan memperlakukan saya dengan baik. "Kecuali di daerah Polanco, aku menumpang berteduh saja dipelototi seperti maling. Tipikal orang-orang berduit."

"Kupikir aku bisa paham bahasa Inggris kalau dituturkan pelan-pelan," katanya. "Rupanya tidak juga."

Kami tertawa dan hal berikutnya yang saya sadari adalah bus mandek dan Pak Sopir sudah berdiri di depan kami, berkacak pinggang. “Kalian turun sajalah,” katanya.

Sudah lewat tengah malam dan di tepi jalan cuma ada pohon-pohon dan semak belukar. Saya tak paham ocehan Pak Sopir selain "ini bus kelas satu" dan sesuatu yang terdengar gawat seperti "kalian melanggar undang-undang Federal."

Saya buru-buru menjawab: "No entiendo, Señor." Saya tidak mengerti. "Soy extranjero."Saya orang asing. "Mi español es horible." Bahasa Spanyol saya remuk redam.

Salvador, yang kemudian jadi sasaran tunggal kemarahan Pak Sopir, mengatupkan kedua tangannya dan memohon-mohon ampun. "Aduh, saya hanya orang desa," katanya. Aktingnya buruk sekali, tetapi kami batal ditelantarkan. Sambil mengomel, Pak Sopir kembali ke depan.

"Puto!"

Bus menggeram dan bergerak lagi.

Salvador terkikik. "Eres la banda," katanya.

*

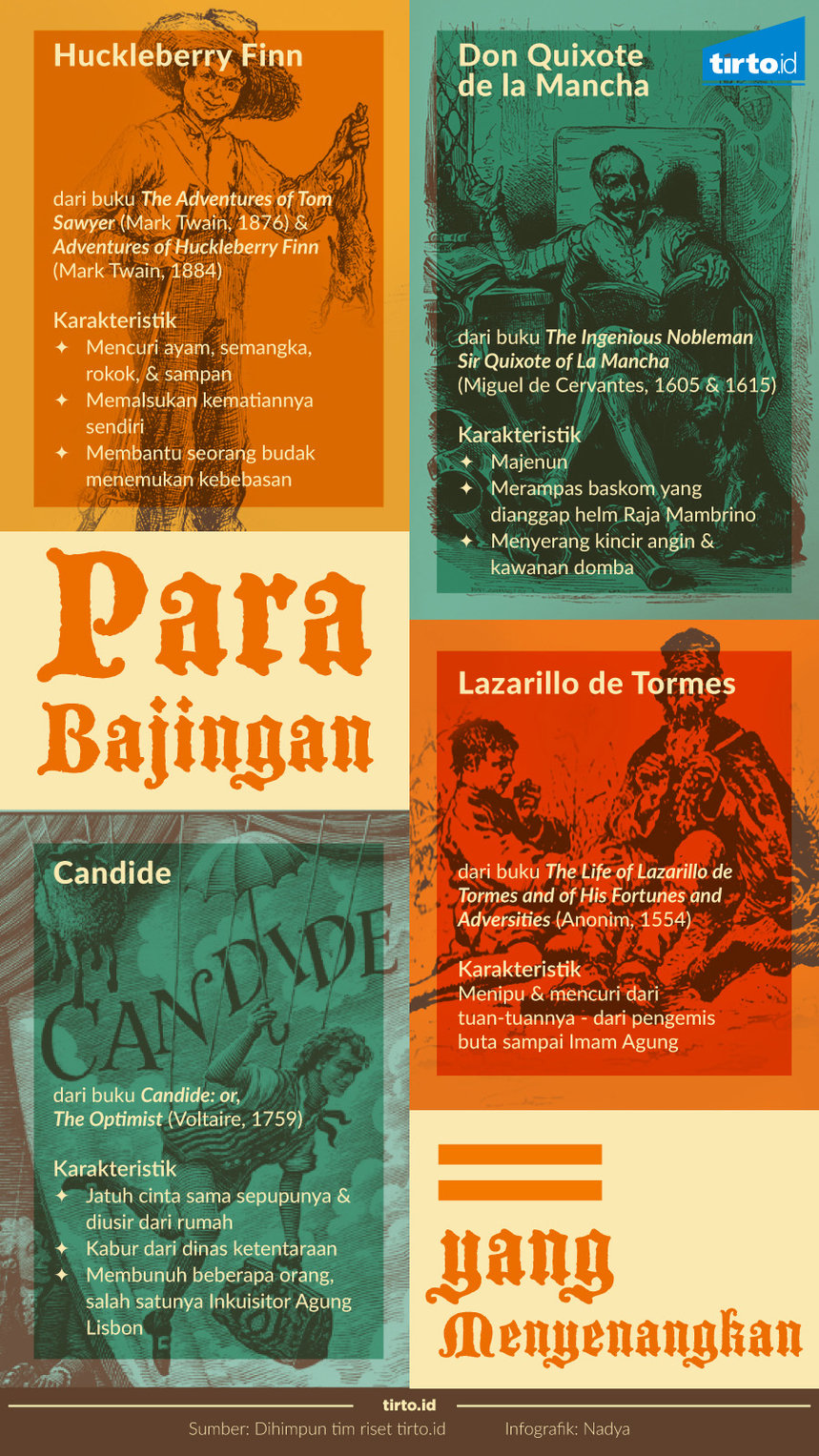

Saya menyukai Salvador karena alasan yang sama dengan kesukaan saya terhadap novel-novel picaresque. Genre ini menampilkan kisah-kisah para picaro alias bergajul yang bertahan, seringkali dengan cara-cara curang, dalam dunia yang morat-marit dan tak pernah berpihak pada mereka. Meski berperilaku melenceng dan cenderung kriminil, para picaro umumnya digambarkan berhati tulus. Mereka tembus pandang: tak memendam sesuatu yang busuk di balik lapisan-lapisan kepatutan, kesopanan, kepatuhan.

Salvador lebih tua setahun ketimbang saya dan sudah punya tiga anak. Dia menunjukkan foto-foto mereka, lalu foto-foto perempuan yang ia akui sebagai pacar-pacarnya. "Nah, kalau yang ini istriku," katanya sambil menyorongkan gambar thumbnail video. Perasaan saya mulai tak enak.

"Soy indio—"

"Ya, kau sudah bilang," kata saya. "Nenekmu Indian tulen."

"—Makanya kontolku gede," katanya sambil menekankan jempol pada layar ponsel. Sebuah penis, yang ukurannya biasa saja tapi hitam minta ampun, bergerak maju-mundur di saluran peranakan seorang perempuan gemuk.

"Anjing," kata saya, dalam bahasa Indonesia.

"Gaya anjing," kata Salvador, dalam bahasa Inggris.

Memamerkan “keberhasilan” kehidupan seksual, saya kira, adalah cara paling gampang buat mengusir bayang-bayang perasaan gagal dan rasa rendah diri yang akut.

"Aku pernah dipenjara," kata Salvador. "Kau pernah?"

"Tidak, tapi bapakku pernah."

"Kau dekat dengan bapakmu?"

"Kami tidak akur," kata saya. "Tapi aku hidup sendiri sejak berumur 17 tahun."

"Eres mi carnal," kata Salvador. Kau saudaraku. "Aku mau menunjukkan sesuatu."

Dia berdiri, sempoyongan, melepaskan kaus dan memelorotkan jins. "Lihat," katanya. "Lihat." Saya mengarahkan senter ponsel ke tempat-tempat yang ia tunjuk di badannya. Bilur-bilur biru dan ungu dan merah melintang di bahu, rusuk, punggung, dan pahanya. "Mi papa," katanya, "pendejo."

"Kau tak dibela ibumu?" tanya saya.

"Dia malah lebih kejam," katanya. "Sejak aku kecil, yang sayang padaku cuma nenekku."

Saya menepuk-nepuk bahunya. Kami diam dan bus melaju terus. Salvador meneruskan minum-minum. Saya hampir terlelap saat mendengar suaranya kembali. Terdengar lebih mabuk, tapi juga lebih riang, dia menceritakan bagaimana hubungannya dengan adik dan anak-anaknya.

"Bagi mereka, akulah sahabat sejati," katanya. "Aku ini jantan, jantan sekali, tapi penyayang,"katanya.

"Saya tahu, Chava," kata saya. "Porque nosotros somos picaros."

Penulis: Dea Anugrah

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id