tirto.id - Bagi Michael D. Ruslim dan Astra, 1998 adalah tahun yang sangat rumit dan berat. Nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar AS, membuat utang Astra bengkak hingga lebih dari US$1 miliar, atau jauh melebihi kekayaan perusahaan.

Situasi makin sulit saat struktur utang dan kreditur—pihak pemberi utang—yang beragam. Satu-persatu, kreditur datang menagih utang. Michael yang kala itu menjabat sebagai Direktur PT Astra International—menemani Rini Soemarmo dan Dorys H sebagai petinggi Astra, menghadapi kreditur yang marah.

Krisis yang terjadi pada 1998 itu memang tak hanya berdampak kepada debitur—pihak penerima utang—, kreditur pun ikut merasakan. Mengutip dari buku “Michael D. Ruslim: Lead By Heart” (2011: 137), Michael pernah menyaksikan bagaimana kreditur yang datang kepadanya, esok harinya sudah tidak ada karena pailit.

Utang yang membengkak akibat rupiah yang terpuruk tidak hanya dirasakan perusahaan "raksasa" seperti Astra. Perusahaan-perusahaan terbuka lainnya juga ikut merasakan kondisi yang sama, bahkan lebih parah lagi. Berdasarkan buku “I Putu Gede Ary Suta: Menuju Pasar Modal Modern” (2000: 393), dua pertiga emiten yang tercatat di bursa efek pada Desember 1997, secara prinsip sudah bangkrut karena tidak mampu membayar utang.

“Ketika pinjaman tidak bisa dibayar kembali, secara de facto berarti debitur sudah ingkar janji kepada kreditur. Hal tersebut dimungkinkan karena lemahnya UU Kepailitan dan kurang independennya lembaga peradilan,” kata I Putu Gede Ary Suta.

Bisnis korporasi besar yang terpukul dolar kala itu bukan tiba begitu saja, ada rangkaian sebelum momen apa yang sering disebut sebagai "krisis moneter". Mengutip buku “B.J. Habibie: Detik-detik yang Menentukan” (2006:2), krisis moneter yang terjadi di Indonesia merupakan efek domino dari krisis serupa yang dimulai dengan melorotnya nilai tukar dolar terhadap baht Thailand.

Pada 2 Juli 1997, nilai tukar dolar terhadap baht Thailand mencapai 29,1 baht per dolar AS, turun 18 persen dari 24,7 baht. Krisis itu lalu diikuti negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya, seperti Filipina, Malaysia, Indonesia dan Korea Selatan.

Di Indonesia, tanda-tanda krisis mata uang mulai terjadi pada pekan kedua Juli 1997, ketika kurs rupiah merosot dari Rp2.432 per dolar AS menjadi Rp3.020 per dolar AS pada akhir Agustus 1997. Bank Indonesia berusaha membuat sejumlah kebijakan dengan melebarkan rentang kendali rupiah, tapi krisis moneter yang diikuti dengan semakin menipisnya tingkat kepercayaan, membuat kurs rupiah semakin sulit dikontrol.

Pada 8 Oktober, Presiden Soeharto meminta bantuan kepada International Monetary Fund (IMF). Sayangnya, keputusan itu justru memperparah keadaan. Nilai rupiah kian terperosok ke level Rp5.097 per dolar AS pada 19 Desember. Ambruknya rupiah karena IMF mendesak pemerintah untuk menutup 16 bank pada awal November 1997.

Hingga di ujung 1997, pergerakan rupiah pun semakin liar. Rupiah ambruk sangat dalam hanya dalam waktu satu bulan. Berdasarkan Reuters, rupiah bahkan sampai ke level Rp15.170 per dolar AS pada 23 Januari 1998.

Namun setelah itu, rupiah mulai menguat lagi, dan bergerak stabil. Per 27 Februari 1998, rupiah berada di level Rp8.950 per dolar AS. Kemudian per 31 Maret, rupiah menguat lagi ke level Rp8.700 per dolar AS, dan ke level Rp8.000 per dolar AS pada 30 April.

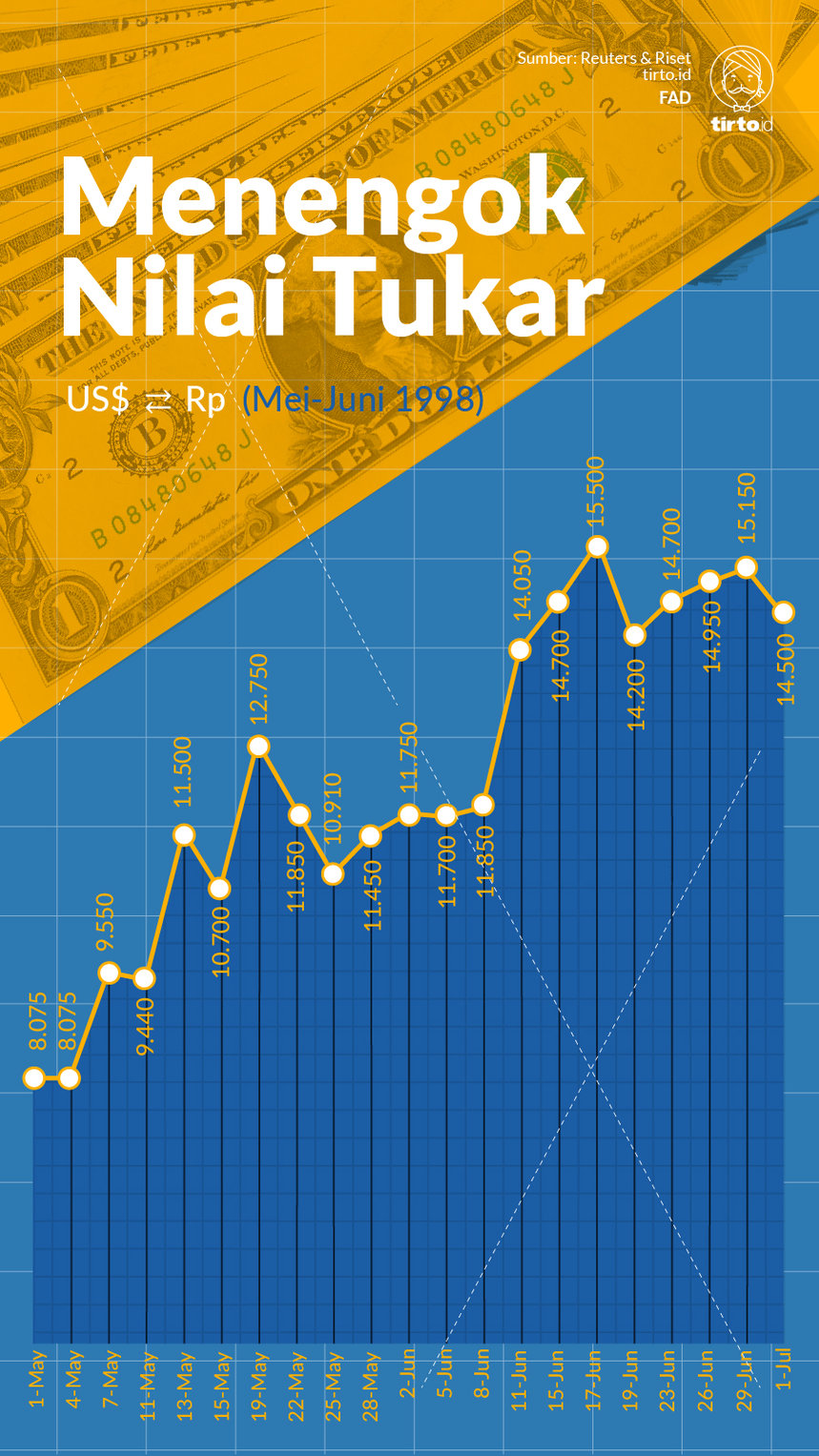

Kondisi rupiah mulai berbalik arah ketika memasuki pekan kedua Mei. Gelombang para pengunjuk rasa yang meminta Soeharto semakin besar. Rangkaian aksi unjuk rasa mencapai puncaknya, ditandai dengan meletusnya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Tragedi ini juga memicu kerusuhan yang besar pada 13-15 Mei, dan berlangsung di beberapa daerah.

Seiring dengan aksi unjuk rasa yang terus berdatangan, Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Rupiah saat itu juga sempat menguat dari sebelumnya Rp11.500 per dolar AS menjadi Rp10.450 per dolar AS pada 26 Mei 1998.

Namun, tren mata uang Garuda kembali melemah, hingga akhirnya mencapai titik terendah, dalam catatan Reuters, rupiah Rp15.500 per dolar AS pada 17 Juni 1998, sudah terperosok sangat dalam bila dibandingkan posisi rupiah sejak awal Januari Rp6.050 per dolar AS.

Beda 1998 dengan 2018

Selang 20 tahun kemudian, mata uang rupiah kini berada pada posisi yang hampir serupa, memang masih mendekati Rp15.000 per dolar AS. Setidaknya, menurut JISDOR pada 5 September 2018, nilai rupiah saat ini berada di level Rp14.927 per dolar AS. Beberapa bank seperti BRI, sejak Selasa (4/9) sudah menjual dolar di atas Rp15.000. Jika menghitung dari awal 2018, maka otot rupiah sudah melorot sekitar 10 persen.

Namun, bukan berarti rupiah saat ini yang tengah mendekati angka Rp15.000 per dolar AS, telah menandakan Indonesia sedang menghadapi krisis moneter. Ada beberapa faktor yang membedakan kondisi di 1998 dengan 2018.

Perbedaan-perbedaan itu antara lain seperti tingkat inflasi. Pada 1998, tingkat inflasi sangat tinggi, yakni mencapai 77,6 persen, berdasarkan data Bappenas. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang inflasi pada Januari-Agustus 2018 sebesar 2,31 persen.

Tingginya inflasi membuat harga beras kala itu tembus Rp2.800/kg. Padahal, pada saat yang sama, UMP rata-rata nasional kala itu hanya Rp150.900 artinya UMP hanya bisa membeli sekitar 53 kg. Bandingkan dengan harga beras saat ini Rp11.200/kg dengan UMP rata-rata nasional Rp2,26 juta masih bisa membeli lebih dari 200 kg. Jadi, bisa dibayangkan betapa mahalnya barang-barang kebutuhan pokok pada saat itu dan kemampuan beli masyarakat.

Selain itu, suku bunga perbankan. Pada September 1998, suku bunga acuan sempat mencapai level tertinggi di angka 52,82 persen. Bandingkan dengan suku bunga acuan saat ini rata-rata hanya 5,5 persen. Kondisi suku bunga yang sangat tinggi pada akhirnya berdampak terhadap kelesuan kegiatan produksi. Pada 1998, terjadi penurunan produk domestik bruto (PDB) riil sebesar 13,7 persen. Sementara kondisi saat ini, PDB atau ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,27 persen.

Penurunan PDB membuat angka pengangguran meningkat kala itu. Pada 1998, jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 5,46 juta orang, naik 17 persen dari 4,68 juta orang pada 1997. Saat itu TPT tercatat 5,46 persen.

Saat ini, jumlah pengangguran terbuka turun 140.000 orang menjadi 6,87 juta orang dari sebelumnya 7,01 juta orang. Adapun, TPT tercatat 5,13 persen per Februari 2018.

Aspek lain yaitu soal peringkat utang. Saat ini, Indonesia lebih berpotensi dipercaya investor karena peringkat utang Indonesia versi Fitch ada di level BBB dengan outlook stabil atau bisa dibilang layak investasi. Berbeda dengan 1998, peringkat utang Indonesia terpuruk di level "CCC" dan "SD" (selective default), mulai dari 15 Mei 1998 hingga 5 September 2002 karena waktu itu pemerintah kesulitan membayar utang.

“Sebelum krisis 1997-1998 sebenarnya peringkat utang Indonesia kala itu sama seperti sekarang BBB dengan outlook positif. Namun saat krisis, semua berubah,” kata Juniman, Ekonom Maybank Indonesia kepada Tirto.

Begitu juga dengan cadangan devisa. Sebelum 1997-1998, cadangan devisa Indonesia cukup aman sekitar US$20-23 miliar atau setara dengan pembiayaan tujuh bulan impor. Kondisinya hampir mirip dengan saat ini, dimana cadangan devisa per Juli 2018 sebesar US$118,32 miliar ini setara dengan pembiayaan tujuh bulan impor.

Makro ekonomi 2018 memang lebih baik ketimbang 1998, pemerintah tetap harus waspada. Pasalnya, defisit transaksi berjalan masih terus menghantui pergerakan rupiah. Tekanan rupiah yang paling kuat didorong dari meningkatnya defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan dapat menggambarkan penerimaan devisa dari kinerja ekspor dan impor sektor barang maupun jasa, yang berimplikasi pada kebutuhan terhadap mata uang dolar AS

Saat ini, defisit transaksi berjalan memang terus menanjak. Berdasarkan Neraca Pembayaran Indonesia kuartal II-2018, defisit transaksi berjalan sebesar US$13,73 miliar, naik 100 persen dari kuartal II-2017 sebesar US$6,87 miliar.

“Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan, terutama yang sifatnya jangka pendek, guna meredam impor saat ini. Kalau tidak, rupiah akan terus semakin merosot, dan bukan tidak mungkin membuat Indonesia benar-benar krisis,” tutur Juniman.

Apa yang disampaikan oleh Juniman memang patut jadi catatan, di tengah alur ekonomi saat ini yang serba mekanisme pasar yang rentan dengan perubahan, tentu jauh berbeda dibandingkan dua dekade silam.

Editor: Suhendra