tirto.id - Alif, 6 tahun, tengah asyik mengubek-ngubek tepian sungai Muara Angke untuk mencari ikan-ikan kecil dengan menggunakan saringan. Melihat dari posisinya, bocah itu lebih terlihat mencari jentik nyamuk. Meski begitu ia sukses menangkap beberapa ekor ikan kecil yang kemudian ia kumpulkan di baskom kaleng bermotif loreng.

“Beberapa tahun lalu, dia pernah kecebur. Tuh di kali yang itu,” ujar Titi, ibu Alif, menunjuk empang penuh sampah dan eceng gondok di sebelah rumahnya.

Titi, 24 tahun, datang dari Cirebon sekitar enam tahun lalu setelah menikah dengan Arif, 34 tahun. Bersama keluarganya, Titi menempati bangunan semipermanen di Muara Angke, sebuah permukiman padat penduduk di Jakarta Utara.

Rumah Titi maupun tetangganya—mayoritas dari kayu—berdiri di atas perairan sehingga lebih mirip sebuah dermaga lantaran menjorok ke sungai. Sebagai halamannya, puluhan kapal nelayan terparkir sekenanya.

Rumah Titi sendiri, seukuran 4x5 meter persegi, memiliki tiga ruang utama: ruang teve, kamar tidur, dan kamar mandi—tentu saja tanpa dilengkapi septitank. Karena perusahaan daerah air minum tak menjangkau hingga ke permukiman ini, Titi dan warga sekitar membeli air hidran untuk kebutuhan air bersih.

Tinggal di kawasan muara tentu mengharuskan Titi beramah tamah dengan banjir rob yang datang nyaris setiap tahun. Tak hanya harus meladeni rob, keluarga Titi harus berurusan dengan kenaikan air laut. Saban tahun, suaminya mesti membongkar dan meninggikan lantai bangunan rumah agar tak tergenang luapan air pasang.

Hal sama dilakukan para tetangga. Mereka juga meninggikan sebilah jalan kecil dari kayu sebagai akses jalan bersama, baik menuju perahu maupun antar-rumah. Alhasil, jarak antara atap dan lantai rumah semakin memendek.

Namun Titi berkata "nyaman-nyaman saja" dengan kondisi seperti ini. “Ya enggak apa-apa. Kan, dibongkar setahun sekali,” ujarnya dengan logat khas Cirebon.

Hampir di sepanjang muara berdiri bangunan-bangunan semipermanen yang saling bergerombol, membentuk dermaga-dermaga kecil.

Nia, 26 tahun, masih ingat masa kecilnya saat masih bermukim di daerah Pademangan Barat, Jakarta Utara. Pada pertengahan 1990-an, gang rumah masih muat untuk dua motor beriringan. Sementara saluran air masih jauh di bawah. Ia juga mengingat salah satu rumah tetangganya yang paling tinggi di antara rumah lain.

Pada 2001 ia pindah ke Depok, wilayah suburban baru di pinggiran selatan Jakarta. Sekali waktu ia mengunjungi rumah masa kecilnya. Itu bikin ia terhenyak.

“Di sana semakin padat. Rumah tetangga saya sekarang pintu masuknya sudah setengah dari permukaan jalan. Jalan juga makin menyempit,” cerita Nia.

Budiman, 50 tahun, mengajak saya berkeliling sekitar tanggul dekat rumahnya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Sembari mengendarai motor, ia bercerita saat datang kali pertama pada 1980-an air laut di kawasan ini masih berjarak dua meter di bawah permukaan tanah.

Kami menyusuri jalan di dekat Rusun Muara Baru. Ia menunjukkan sejumlah bangunan yang mulai “tenggelam”, termasuk sebuah musala dan warung makan yang pintu masuknya lebih rendah sekitar 30 sentimeter dari permukaan jalan.

“Itu karena tanahnya mulai turun, jadi jalan di sini diurug terus,” kata Budiman.

Budiman membawa saya ke proyek tanggul di ujung Jalan Muara Baru. Sebuah papan informasi yang terpacak di sana menyebutkan bahwa tanggul ini adalah proyek Pembangunan Pantai di Jakarta Tahap 2 Paket 1. Per Mei 2017, tanggul ini sudah rampung sepanjang 1.040 meter dari target 2.300 meter.

Tanggul Muara Baru adalah satu dari dua proyek tanggul yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tanggul lain dibangun di kawasan Kalibaru sepanjang 2.200 meter.

Semangatnya, kedua tanggul ini dibangun untuk membendung banjir rob yang rutin menggenangi dua kawasan ini. Proyek senilai Rp820 miliar ini dikerjakan oleh empat kontraktor: Waskita Karya dan Adhi Karya untuk Muara Baru, dan PT Wijaya Karya dan PT Sagna Nusantara untuk daerah Kalibaru.

Di depan tanggul Muara Baru sebenarnya sudah ada tanggul lama setinggi 2 meter atau setara dengan tinggi rata-rata rumah di depannya. Sementara tanggul yang tengah dibangun saat ini ditinggikan satu meter dari tanggul lama.

“Ya harus seperti itu, karena air laut sudah bisa melewati tanggul,” ujar Budiman.

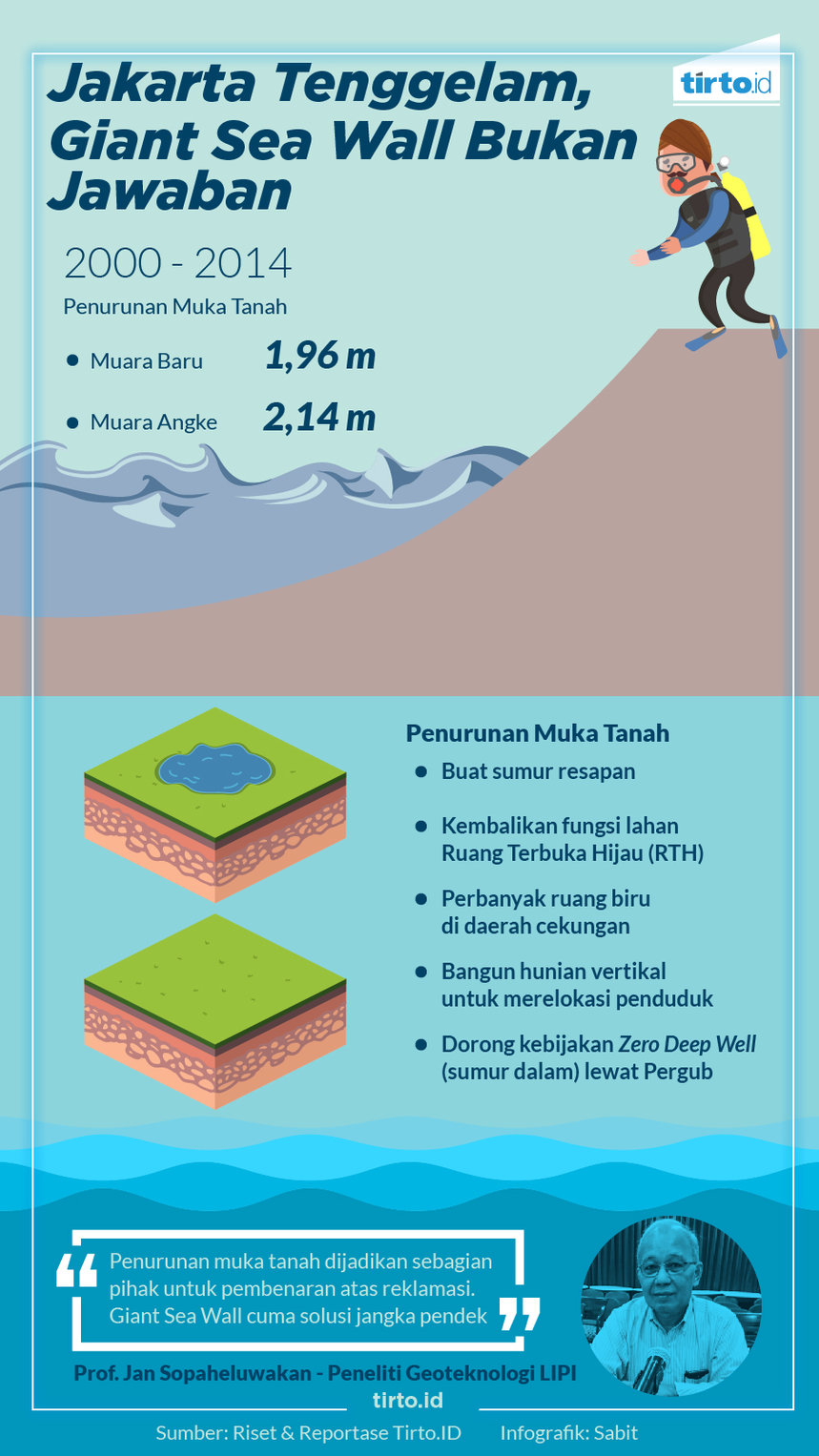

Muara Baru dan Muara Angke adalah dua kawasan yang paling besar penurunan muka tanahnya di seluruh Jakarta. Pada periode 2000-2014, tanah Muara Baru turun hingga 1,96 meter, sementara Muara Angke 2,14 meter.

'Giant Sea Wall' Bukan Jawaban

Pertengahan 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan penyusunan kajian komprehensif mengenai pembangunan North Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau 'Giant Sea Wall'. Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada akhir tahun 2016. Mega proyek ini dikerjakan untuk mencegah Jakarta yang disebut-sebut bakal tenggelam pada 2050.

Dalam kajiannya, proyek tanggul laut raksasa ini diklaim mampu melindungi Jakarta dari banjir rob besar dalam tempo panjang. Proyek ini dikerjakan lintas kementerian dan lembaga: Bappenas, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam pengerjaannya, mega proyek ini dibagi tiga tahap. Tahap pertama adalah meninggikan dan menguatkan tanggul laut utara sepanjang 52 km, termasuk dengan menggarap proyek 17 pulau reklamasi.

Tahap kedua adalah pembangunan tanggul terluar dan tahap ketiga pembangunan tanggul di sisi timur Jakarta. Total nilai mega proyek ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp500 triliun.

Namun, di balik cita-cita megah tersebut, ada nada skeptis yang menilai bahwa kalkulasi "Jakarta tenggelam" justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, termasuk para pengembang, untuk membenarkan reklamasi maupun pembuatan tanggul raksasa.

Padahal persoalan Jakarta tenggelam lebih kompleks dari sekadar mengadang banjir rob. Jan Sopaheluwakan, pakar geoteknologi, mengatakan sebaiknya pemerintah melakukan pembugaran kota terlebih dulu sebelum mengerjakan 'Giant Sea Wall'.

“Benahi dulu kotanya, dong. Baru bicara Giant Sea Wall,” ujar Sopaheluwakan.

Menjadi percuma, menurutnya, jika tanggul raksasa sudah dibangun tetapi penyedotan air tanah terus-menerus dilakukan tanpa ada kontrol serius dari pemerintah.

Meski begitu, ia tak menampik soal perlunya tanggul raksasa tetapi hanya untuk kebutuhan jangka pendek.

Solusi terbaik, tambahnya, adalah membuka kembali ruang hijau di wilayah selatan dan ruang biru di wilayah utara.

“Kalau perlu daerah rendah berupa cekungan digali saja sekalian menjadi tampungan banjir permanen. Dibuat jadi folder (bendungan) dengan ketinggian air normal 7,5 meter dan 15 meter saat banjir,” papar Sopaheluwakan.

Namun, di sisi lain, ide ini terbentur kebutuhan Jakarta yang harus menyediakan ruang bagi penduduk. “Maka dari itu bangun vertical housing. Rumah susun. Tapi juga pertimbangkan mata pencaharian mereka dan jangan sampai memutus rantai sosial mereka. Ini, kan, soal pendidikan ke publik saja,” kata Sopaheluwakan.

Muhammad Reza dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air berkesimpulan bahwa pembuatan sumur resapan adalah "metode efektif" untuk menguatkan kembali tanah Jakarta.

Di sisi lain, iktikad politik pemerintah juga sangat perlu dalam pembugaran kota secara masif dan terkendali. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mendorong Pemprov DKI Jakarta segera menerbitkan peraturan gubernur terkait kebijakan "zero deep well" atau menihilkan penggunaan air tanah.

“Tiap banjir bangun tanggul, banjir bangun tanggul. Memangnya itu duit siapa? Padahal masyarakat mau kok direlokasi. Ini sudah digusur lalu dibangun apartemen. Apa itu namanya? Politik,” kata Reza.

Penulis: R. Diantina Putri

Editor: Fahri Salam