tirto.id - Robi Setiawan, 23 tahun, pernah merasakan Yogyakarta sebagai kota yang benar-benar ramah dan murah untuk pelajar. Pengalaman itu ia nikmati pada 2012 saat kali pertama menginjakkan kaki di kota ini.

Saat itu, menu makan nasi telor di warung burjo—belakangan berubah nama jadi warung indomie (warmindo)—masih seharga Rp3.500. Dari para seniornya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Robi tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya harga makan jauh lebih murah lagi.

Lima tahun berselang keadaan telah berubah. Harga nasi telor naik hampir dua kali lipat. Di warung burjo lain yang mengusung citra "eksklusif" bahkan harganya bisa dipatok sampai Rp7-8 ribu atau lebih.

Setidaknya, dalam sebulan, Robi butuh sekitar Rp540 ribu untuk makan sebanyak tiga kali sehari dengan menu paling dasar berupa nasi telor. Untuk kebutuhan dasar lain, Robi sangat irit, cuma Rp150ribu per bulan.

Namun, untuk kebutuhan tempat tinggal, Robi tak berkutik. Ia harus menghadapi tarif kamar sewa yang kini menembus Rp2,5 juta per tahun di tempatnya, di Kampung Karangmalang, daerah antara UNY dan Universitas Gadjah Mada. Tarif indekos ini termasuk termurah dengan kondisi tanpa fasilitas apa pun seluas 3x3 meter.

Keuntungannya bagi Robi, ia tak perlu mengeluarkan ongkos transportasi, cukup dengan berjalan kaki menuju kampus Pendidikan Kepelatihan Olahraga di UNY.

Sekadar diketahui, untuk kos cowok dengan fasilitas lebih baik—kamar mandi dalam, luas 4x3, lantai porselin, plus almari baju—dipatok Rp4 juta per tahun. Sedangkan indekos cewek di daerah itu paling paling murah Rp3,5 juta dan termahal Rp5-7 juta per tahun. Kecenderungannya, tarif indekos naik Rp500 ribu per tahun.

Persoalan utama bagi Robi, dan kemungkinan mahasiswa lain yang senasib, adalah kenaikan harga tiga kebutuhan dasar dan uang saku per bulan yang ibarat besar pasak ketimbang tiang. Pengeluaran Robi dalam sebulan setidaknya mencapai Rp898.000, sedangkan uang bulanannya dari orangtua di Tulungagung, Jawa Timur, mentok sebesar Rp600.000.

Keadaan ini memaksanya harus putar otak untuk tetap bertahan hidup dan melanjutkan kuliahnya hingga rampung. Ia pun memilih kerja paruh waktu sebagai pengajar ekstrakurikuler sepakbola untuk anak-anak sekitar kampus. Bayarannya Rp50.000 per pertemuan.

“Dulu tiap akhir bulan bayaran yang terkumpul bisa untuk beli sepatu, baju, dan peralatan olahraga lain. Kini paling cuma bisa beli satu barang saja. Sepatu merek Adidas asli, yang dulu bisa dapat di kisaran harga Rp200.000, kini minimal Rp400.000. Indekos naik hampir per tahun. Coba (naiknya) tiap bulan, pasti lebih terasa,” katanya, awal Mei lalu.

Lain cerita dengan Mega, mahasiswi berumur 22 tahun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mega berkata, dalam sebulan, orangtuanya di Bali memberikan uang saku Rp3 juta per bulan. “Tapi itu kurang. Aku biasanya minta lagi sekitar sejuta sampai dua juta, jadi aku rata-rata sebulan bisa sekitar lima juta,” ujarnya.

Uang bulanan itu hanya untuk biaya hiburan, belum termasuk biaya sewa kamar, uang kuliah per semester, dan biaya kuliah lain. Bersama keempat kawannya, Mega mengontrak rumah dengan harga Rp19 juta per tahun.

Dalam seminggu, ia bisa tiga kali ngedugem ke salah satu tempat diskotek baru bernama Cubic. “Kalau bosan paling ngebir di Sakapatat atau di Oxen. Dulu sebelum Cubic ngetren, lebih seringnya ke Boshe,” kata Mega.

Cubic dan Boshe adalah dua tempat hangout yang banyak dikunjungi mahasiswa Yogyakarta. Cubic adalah restoran yang menyediakan pangan dengan harga menengah ke atas, dan setahun belakangan menjual minuman beralkohol. Sekali nongkrong, ujar Mega, ia bisa habis Rp400 ribu, dan bila sedang asyik bisa tembus Rp2 juta. Setidaknya, dalam seminggu, Mega menyambangi tempat itu sebanyak tiga kali.

Mega mengakui dalam sebulan ia bisa merogoh kocek lebih dari lima sampai tujuh juta rupiah.

“Jadi bisa dibilang, pengeluaranku itu pertama hiburan, kedua belanja, ketiga baru makan,” katanya sambil tertawa.

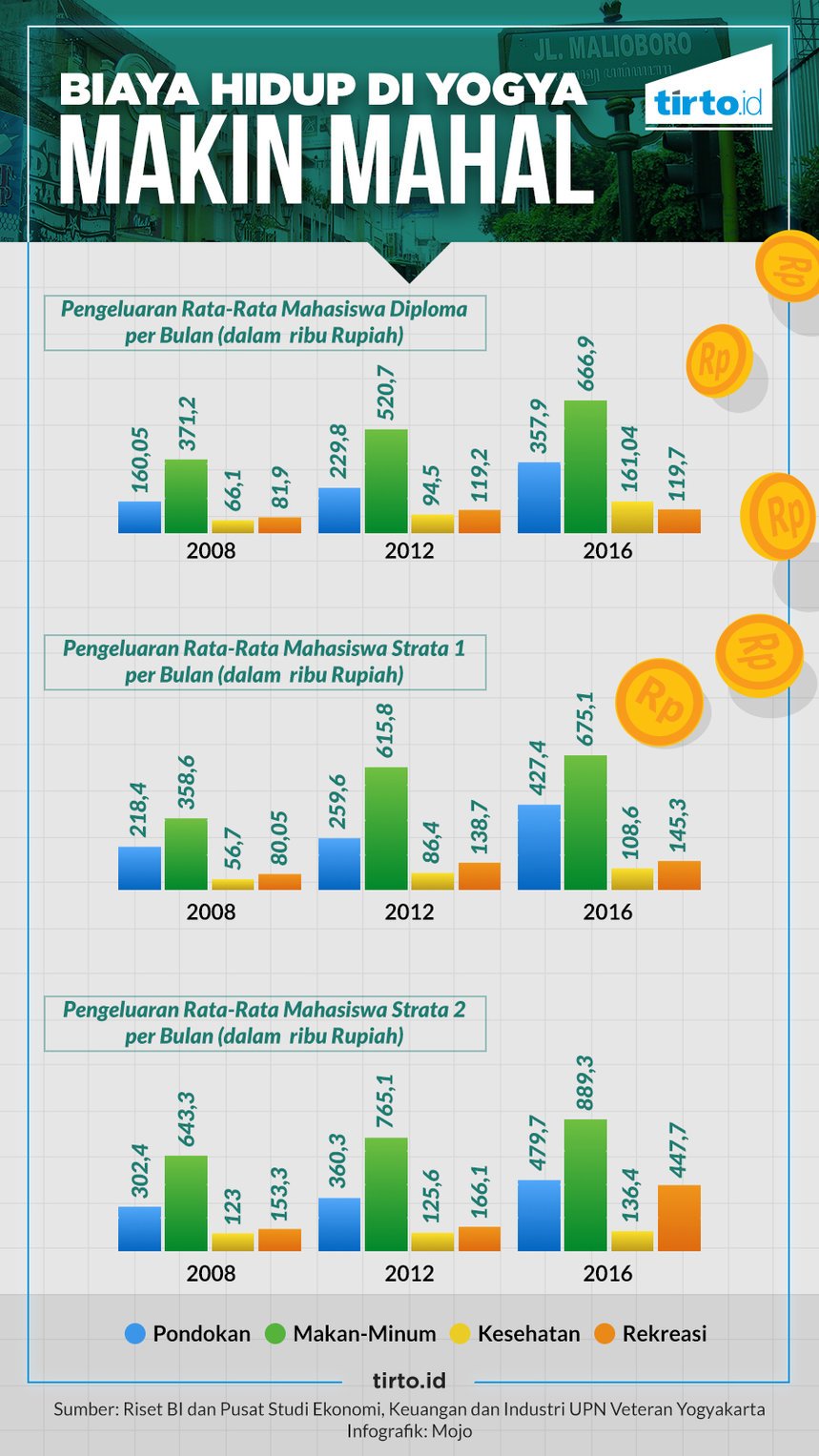

Pengeluaran Rata-rata Mahasiswa Yogya

Ardito Bhinadi dari Pusat Studi Ekonomi, Keuangan, dan Industri UPN Veteran Yogyakarta melihat biaya hidup mahasiswa, dari keluarga pas-pasan dan keluarga kaya, menjadikan kota ini sebagai "pangsa pasar menarik bagi industri." Namun, ia mengingatkan, saat industri hanya memanjakan kelas menengah ke atas seperti yang terjadi hari ini, konsumen kelas bawah makin kehilangan tempatnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

“Yogya terlihat semakin menakutkan bagi calon mahasiswa dari kelas bawah,” ujarnya, awal Mei lalu.

Pada 2008, kampus Ardito mengerjakan proyek riset bersama Bank Indonesia untuk mencatat pengeluaran mahasiswa Yogyakarta. Hasilnya, “terdapat kenaikan biaya hidup mahasiswa di DIY tahun 2012 untuk semua strata pendidikan dibandingkan pada 2008.”

Hasil tu menunjukkan bahwa rata-rata biaya hidup mahasiswa jenjang sarjana sebesar Rp1,2 juta per bulan pada 2008. Tetapi meningkat 36 persen menjadi Rp1,6 juta pada 2012.

Dua item pengeluaran terbesar pada biaya sewa pondokan dan makan-minum. Biaya pondokan naik 44 persen dari Rp160.050 menjadi Rp229.800. Biaya untuk makan-minum naik 40 persen dari Rp371.250 menjadi Rp520.750.

Rata-rata pengeluaran mahasiswa S1 sebesar Rp1,8 juta per bulan. Untuk mahasiswa S2 sekitar Rp2,4 juta sebulan.

Tahun lalu BI kembali merilis hasil riset biaya hidup dan konsumsi mahasiswa di Yogyakarta. Rata-rata pengeluaran mahasiswa per bulan, untuk semua jenjang pendidikan, antara Rp1,8 juta, Rp1,9 juta, dan Rp2,7 juta.

Survei empat tahunan itu dinilai cukup normal, tetapi biaya pengeluaran para mahasiswa ini, yang menjadi denyut nadi kehidupan Kota Pelajar, melebihi Upah Minimum Provinsi Yogyakarta.

Ardito mengatakan, data yang dikumpulkan dari ratusan responden dalam survei itu menunjukkan kesenjangan yang lebar. Artinya, responden riset merentang dari mahasiswa dengan biaya hidup sekitar Rp500 ribu per bulan hingga yang pengeluarannya mencapai Rp10 juta per bulan.

Biaya Makan dan Indekos

Kenaikan kebutuhan hidup dasar terkait tingkat inflasi. Khusus untuk setahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta mencatat perkembangan harga pelbagai komoditas pada Februari 2017 secara umum menunjukkan kenaikan. Tingkat inflasi tahun kalender (Februari 2017 terhadap Desember 2016) sebesar 1,61 persen dan tingkat inflasi dari tahun ke tahun (Februari 2017 terhadap Februari 2016) sebesar 3,48 persen.

Inflasi sebenarnya terbilang dinamis dan kadang mengalami deflasi dalam 10 tahun terakhir, tetapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, seperti kata Ardito, selalu naik pelan-pelan.

Data Kementerian Perdagangan mengungkap kenaikan sejumlah bahan pangan di Yogyakarta selama 2014 hingga 2015.

Antara November 2014 hingga November 2015, kenaikan itu tergambarkan misalnya pada harga rata-rata beras dari Rp9.699/kg menjadi Rp9.732/kg; daging ayam dari Rp27.350/kg menjadi Rp29.000/kg; daging sapi dari Rp96.667/kg menjadi Rp106.667/kg.

Kenaikan lain misalnya pada harga gula, yang dipakai untuk beragam minuman, yang dibeli para mahasiswa di warung-warung pinggir jalan hingga kafe mewah. Tercatat dari Rp9.767/kg pada 2014 menjadi Rp11.614/kg pada 2015. Begitupun harga telur, dari Rp17.002/kg menjadi Rp19.024/kg.

Selain itu, dalam catatan BI, kenaikan terjadi pada biaya sewa tempat tinggal, baik harga indekos maupun kontrak rumah, tiap setengah tahun.

Ardito berpendapat, kenaikan harga pondokan di Yogyakarta diakibatkan oleh dua faktor. Pertama, permintaannya memang tinggi. Jumlah mahasiswa yang datang ke Yogyakarta setiap tahun selalu tinggi dan lebih banyak ketimbang mereka yang lulus. Apalagi banyak mahasiswa yang memilih tetap tinggal dan kerja di Yogyakarta. Ini hukum ekonomi sederhana: tingkat permintaan tinggi berpengaruh pada tingkat penawaran.

Kedua, menurutnya, kemunculan indekos eksklusif, dengan harga bervariasi dan paling murah Rp2 juta per bulan. Fenomena ini mencuat sejak 2012 ketika indekos eksklusif menjamur dengan fasilitas kamar mandi dalam, AC, dan kenyamanan mentereng lain. “Itu yang membuat rata-rata harga indekos di Yogya jadi tinggi,” kata Ardito, yang memprediksi harga indekos ke depan akan terus naik.

Para mahasiswa dari keluarga mapan ini mendorong investor memenuhi Yogyakarta dengan indekos eksklusif, termasuk pula membangun apartemen dan bisnis properti lain. Biaya hidup lain di Yogyakarta, akhirnya, terkerek dengan standar ala Jakarta, yang berimbas pada kebutuhan industri kuliner hingga hiburan.

Baca dampak harga properti yang tinggi menyebabkan anak muda (yang tinggal) di Yogyakarta terancam tunawisma

Kondisi itu, menurut Ardito, diperparah sikap pemerintah daerah Yogyakarta yang lebih pro pebisnis industri makro, yang memanjakan masyarakat kelas menengah ke atas dan menggusur industri-industri mikro.

Di sisi lain pertumbuhan usaha di bidang pangan yang menyasar masyarakat kelas bawah cenderung stagnan. Bahkan, pemerintah daerah jadi penggerak kematian usaha kecil dengan langkah menggusur atas nama penataan dan kebersihan kawasan.

“Beberapa tempat makan murah sudah tergusur. Misalnya, dulu di Jalan Gejayan banyak warung makan murah. Lalu dipindah di Taman Kuliner Condongcatur sebagai pusat kuliner, yang dekat terminal,” katanya.

Sisi glamor Yogyakarta, yang sempat dikenal dengan slogan "kota berhati nyaman", menyimpan pelbagai problem sosial dan termasuk politik, yang seringkali mencuat ke permukaan, dari rasisme, aksi kekerasan pelajar, hingga hak istimewa politik dan ekonomi keluarga Keraton dan Pakualam.

Tak terhindarkan, sebagaimana kota-kota lain yang semakin meniru Jakarta, Yogyakarta tengah dalam perubahan sosial besar-besaran, dan Anda sudah harus mencampakkan sisi nostalgianya.

“Di dekat kampus sekarang banyak mal," ujar Ardito, "Sekarang Yogya bukan Kota Pelajar, tapi Kota Mal dan Hotel. Dulu ke mana-mana di Yogya ketemu kampus, sekarang ketemu hotel."

_______

Catatan: Redaksi Tirto beberapa kali mengulas mengenai problem sosial dan politik di Yogyakarta: dari apa yang disebut aksi "klitih", maraknya pembangunan hotel, meningkatnya aksi premanisme dan intoleransi terhadap minoritas seksual dan agama, hingga konflik agraria yang kami tulis dalam dua laporan khusus:

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Fahri Salam