tirto.id - “Gandeng Pak Siput Cino, jadi ra iso hak milik." (Karena Pak Siput Orang Cina, maka tidak bisa menjadi hak milik)

Kalimat itu langsung membuat kuping Siput memerah. Ia berusaha mencerna kalimat tersebut dengan baik, tetapi ternyata tetap gagal memahaminya. Ia pun berusaha memberikan argumennya.

“Pak Fadil,” kata Siput dengan nada merendah, “Saya itu memang keturunan Tionghoa, tapi saya ini WNI. Kenapa nggak boleh punya hak milik tanah?”

Siput lantas mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dia juga meminta Muhammad Fadil, si Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kulonprogo itu untuk mengeluarkan KTP. Permintaan Siput tak dipenuhi. Maka, meledaklah amarah Siput.

“Lho, kita sama-sama WNI di KTP. Kenapa harus ada pembedaan begini? Apa gunanya kemerdekaan ini kalau masih ada diskriminasi?” bentak Siput dengan suara melengking sebelum akhirnya dia diusir dari Kantor BPN Kulonprogo.

Peristiwa yang terjadi pada 11 April 2016 itu masih terekam jelas diotak Siput. Pagi itu, Siput mendapat panggilan dari BPN Kulonprogo lantaran dia akan membalik nama kepemilikan tanah seluas 2.125 meter persegi di Triharjo, Kulonprogo atas nama istrinya, Veronika. Tanah itu baru saja dibeli seharga Rp 605.625.000 pada tahun 2015.

Tiap kali mengingat kejadian itu, pemilik nama lengkap Zaelous Siput Lokasari tersebut langsung emosi. Sampai sekarang dia masih tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang pertugas negara, pelayanan masyarakat, justru memiliki pola pikir yang diskriminatif.

“Saya emosi kalau ingat. Saya bilang ke dia, kamu itu petugas negara atau pembantunya Keraton?” ujar Siput, dalam perbincangannya dengan tirto.id.

Pada Mulanya Surat Instruksi

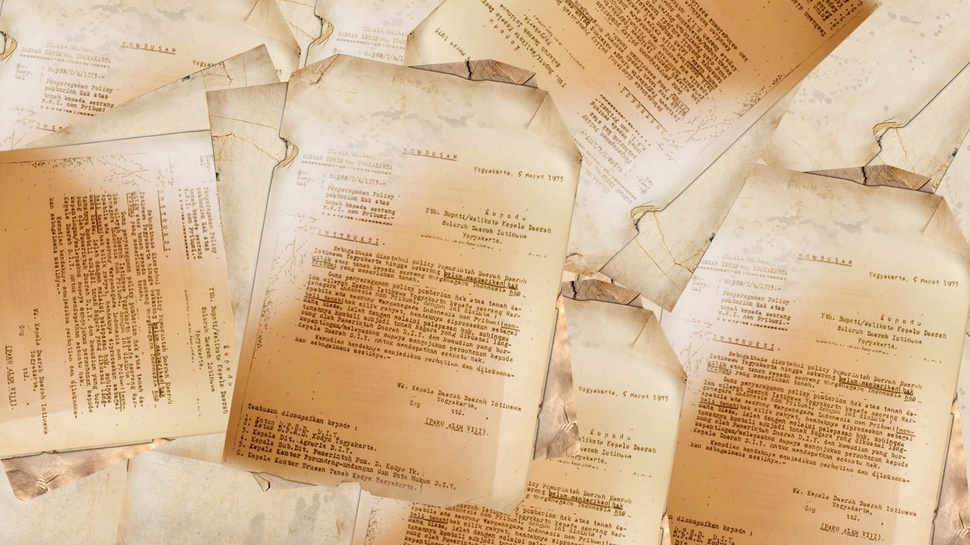

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, aturan diskriminatif seperti yang dialami Siput memang masih berlaku sampai detik ini. Aturan itu bukan sekadar omongan atau tradisi yang tidak tertulis. Larangan bagi warga negara yang diberi label nonpribumi untuk memiliki hak milik tanah di Yogyakarta, secara tegas tertulis dalam Surat Instruksi Wakil Gubernur berjudul “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi”, yang ditandatangani Paku Alam VIII, pada 5 Maret 1975.

Setelah instruksi itu dikeluarkan, nyaris tidak ada WNI nonpribumi nonpribumi yang bisa memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah. Biar pun cuma sejengkal tidak boleh. Jika ada yang memiliki SHM dan diketahui oleh negara, maka tanah akan diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).

Instruksi itu massif dilaksanakan setidaknya sampai tahun 1984. Pada tahun 1983, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Gubernur sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, mengumumkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 berlaku penuh di Yogyakarta.

Pemberlakuan UUPA itu pun disambut baik oleh GBPH Hadiwinoto, anggota DPRD DIY yang juga anak dari Sri Sultan HB IX. Pada wawancara di Majalah Tempo edisi 31 Maret 1984, dia menyambut positif pemberlakukan UUPA, sebab selama itu di Yogyakarta ada banyak jenis bukti kepemilikan tanah. Mulai dari leter E (hak milik sementara), leter D (hak milik), hingga leter C (hak garap).

“Padahal di daerah lain ada sertifikat seragam dan berlaku secara nasional. Perbedaan itu tentu menjadi beban psikologis yang kurang enak bagi rakyat di DIY,” kata Hadiwinoto.

Setelah 1984, mulai ada WNI nonpribumi yang bisa memiliki hak milik tanah. Siput pun pernah mengalaminya. Pada 1990, dia membeli sebidang tanah di seberang Puro Pakualaman. Sebelum membeli tanah itu, Siput terlebih dahulu menemui Sri Paduka Paku Alam VIII yang mengeluarkan surat instruksi 5 Maret 1975. “Saya tanya, boleh nggak saya beli tanah di sana? Beliau jawab boleh,” ujar Siput.

Setelah mendapat jawaban itu, Siput masih belum merasa lega. Untuk memastikan status kepemilikan tanah, dia pun kembali bertanya.

“Nanti kalau saya beli, bisa nggak jadi SHM? Beliau jawab bisa. Alasannya, karena surat instruksi itu sudah tidak berlaku lagi setelah UUPA diberlakukan di Yogyakarta,” tambah Siput.

Mendapat kepastian itu, Siput lantas melakukan transaksi jual beli. Tanah itu pun sah menjadi hak miliknya dengan SHM. Namun, pada tahun berikutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Hery Zudianto membeli tanah tersebut. Siput pun melepasnya.

Status SHM juga pernah dimiliki oleh Willie Sebastian, seorang warga keturunan Tionghoa yang sudah dua generasi menetap di Yogyakarta. Pada tahun 2000, Willie berhasil membeli tanah dengan SHM. Saat proses balik nama di BPN Bantul, tanah itu tetap menjadi SHM dan sah menjadi milik Willie.

Namun setelah munculnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang “Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, surat Instruksi 5 Maret 1975 tadi seperti kembali dihidupkan kembali. Terbukti, sejak UU itu lahir, kasus larangan kepemilikan tanah bagi warga WNI nonpribumi kembali mencuat.

Menurut Asisten Ombudsmen DIY, Dahlena, pihaknya menerima enam laporan dari warga terkait larangan kepemilikan tanah pada 2016. Dari enam warga beretnis Tionghoa yang melaporkan BPN ke Ombudsmen itu, hanya dua orang yang berani membuka identitasnya, yakni Siput dan Eni Kusumawati.

Siput melaporkan BPN Kulonprogo lantaran tanah SHM yang dibeli atas nama istrinya harus diturunkan menjadi HGB. Alasan yang diberikan pun berbau diskriminatif. Sedangkan Eni, melaporkan BPN Bantul karena tidak mengeluarkan izin kepemilikan dua petak tanah yang dibeli di Kasihan, Bantul. Luas dua lahan itu masing-masing 926 dan 702 meter persegi.

“Ada enam laporan. Kita sekarang sedang berkonsultasi dengan Ombudsmen pusat, bagaimana rekomendasinya nanti itu dari pusat. Kami sudah menyampaikan hasil penyelidikan kami. Belum sampai kesimpulan,” kata Dahlena saat ditemui tirto.id, di Kantor Ombudsmen DIY, pada 14 September 2016.

Kerugian dan Pelanggaran HAM

Secara nyata, surat instruksi itu telah membuat mereka yang distempeli WNI nonpribumi merugi. Misalnya, seorang bersuku Jawa menjual sebidang tanah dan bangunan dengan status SHM kepada seorang WNI nonpribumi. Setelah transaksi jual beli terjadi, maka selanjutnya WNI nonpribumi pasti akan membalik nama kepemilikan atas namanya. Maka WNI nonpribumi tadi harus ke BPN untuk memproses balik nama.

Pada proses balik nama itulah, BPN akan menurunkan tanah dan rumah bersertifikat SHM menjadi HGB karena aturan tersebut. Artinya, hak pemilikan atas tanah akan dikembalikan ke negara. Sementara WNI nonpribumi, hanya bisa mengusai rumah atau bangunan di atas tanah yang dibelinya.

Banyaknya kerugian yang akan ditanggung WNI nonpribumi sama dengan harga beli tanah tersebut. Seperti yang dialami Siput. Dia mengeluarkan Rp600 jutaan untuk membeli tanah berstatus SHM. Namun karena tanah itu tidak ada bangunannya, maka Siput tidak mendapat apa-apa dalam jual beli tersebut. Siput seperti membelikan tanah untuk negara. Siput tak bisa menjual lagi, sebab tidak ada bangunan di atas tanah itu yang bisa dijual.

Selain menyebabkan kerugian, instruksi itu juga jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sejumlah undang-undang, pun juga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rekomendasi Komnas HAM yang ditujukan kepada Gubernur Yogyakarta pada 11 Agustus 2014, tercatat ada empat undang-undang yang dilanggar.

Pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 2 yang menyebut, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Kedua, UU nomor 5 tahun 1960 tentang? Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria”, pasal 9 ayat 1 dan 2, serta pasal 21 ayat 1. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, “Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.” Sementara pasal 2 menyebutkan, “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

Sedangkan pasal 21 ayat 1 dengan tegas menyebutkan, “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.”

Ketiga, UU nomor 39 tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”, pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan, “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Keempat, UU nomor 40 tahun 2008 tentang “Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”, pasal 6 dan 7. Pada pasal 6 menyebutkan, “Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah wajib:

a. memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;

c. mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

d. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.”

Secara teknis, cara mengidentifikasi WNI nonpribumi pun tidak didasarkan pada dokumen yang sah. Siput mengatakan, biasanya petugas melihat warna kulit, wajah dan mata untuk menentukan apakah seseorang itu adalah WNI nonrpibumi atau tidak.

“Mereka itu caranya pakai pengelihatan. Kalau matanya sipit, agak putih, ini Cina. Karena mereka nggak punya dokumen yang membuktikan bahwa saya itu WNI nonpribumi,” tutur Siput.

Bebalnya BPN Yogyakarta

Meski jelas-jelas melanggar HAM dan sejumlah undang-undang, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, dengan santai membenarkan adanya larangan WNI yang dilabeli nonpribumi memiliki hak kepemilikan tanah.

Namun dia mengelak jika aturan itu dibuat olehnya. “Iya ada, tapi bukan saya yang buat,” katanya singkat kepada tirto.id, saat ditemui di Hotel Ambarukmo Plaza, pada 15 September 2016.

Sementara itu Kepala BPN Kulonprogo, Fadil pun ikut mengelak. Menurutnya, BPN selama ini hanya pelaksana dari aturan yang sudah ada, sehingga penolakan permohonan balik nama kepemilikan tanah untuk WNI yang dilabeli nonpribumi harus dilakukan oleh BPN.

BPN menganggap selama peraturan itu masih ada, pihaknya tetap akan menjalankannya khusus untuk di Yogyakarta. “Yang jelas BPN mengganggap aturan masih hidup. Living law yang masing berjalan. Ketika saya di Jawa Tengah, bagi saya nggak ada masalah memberikan hak milik seperti itu,” papar Fadil.

Pernyataan Fadil ternyata bertolak belakang dengan aturan Badan Pertanahan Nasioanl RI. Dalam surat kepada Kepala BPN DIY tertanggal 16 November 2011, BPN menegaskan bahwa di Yogyakarta dalam pemberian hak milik tanah kepada Warga Negara Indonesia memperoleh perlakukan yang sama, yaitu kepada tiap-tiap WNI dapat diberikan Hak Milik menurut ketentuan perundang-udangan yang berlaku.

Selain itu, BPN juga menegaskan bahwa tidak lagi pembedaan perlakukan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender sesuai UU nomor 12 tahun 2006 tentang “Kewarganegaraan”.

Bukannya mematuhinya, Fadil justru menantang. Jika ada masyarakat yang merasa aturan itu melanggar HAM dan BPN terbukti melakukan pelanggaran, dia mempersilakan pihak yang keberatan mengugat BPN dan aturan itu.

“Saya sudah sangat fair. Kalau memang keberatan, silakan saja gugat saya. Saya digugat saja sudah. Saya sudah sampaikan itu ke Pak Siput juga,” tegas Fadil.

Anggota Parampara Praja atau Penasehat Gubernur DIY bidang Pertanahan, Suyitno, tidak menolak anggapan diskriminasi yang ditujukan pada pihak Pemerintah Daerah, Sultan dan Keraton. Namun, pihaknya bersikukuh memiliki alasan positif di balik aturan yang diskriminatif itu.

“Ini namanya diskriminasi positif. Surat instruksi itu adalah wujud kebijakan. Yang namanya kebijakan itu pasti berlawanan dengan aturan yang ada. Tujuannya kan baik, supaya tanah-tanah itu tidak dikuasai oleh orang-orang Cina,” terang Suyitno.

Atas dasar itu pula, sampai sekarang Gubernur tidak mencabut aturan tersebut. Selain itu, lanjut Suyitno, Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berhak memiliki aturan sendiri terkait pertanahan. Sebab, Yogyakarta memiliki UU Keistimewaan yang berdampak pada UU PA tidak berlaku sepenuhnya di Yogyakarta.

Pandangan itu justru membalikkan sejarah. Sebab pada tahun 1983, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sendiri sudah menyatakan UU PA berlaku sepenuhnya di Yogyakarta.

Rekomendasi Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laila mengatakan, Komnas HAM sudah menangani kasus ini sejak lama. Komnas HAM bahkan sempat melakukan mediasi antara aktivis Granad dengan Pemda Yogyakarta. Hasilnya nihil.

Sebagai solusi, Komnas HAM pun sudah mengeluarkan dua rekomendasi kepada Gubernur Yogyakarta agar mencabut aturan itu. Namun itu pun tidak digubris. Gubernur tidak merespon. “Komnas HAM hanya bisa memberi rekomendasi. Namanya rekomendasi memang tidak harus dilakukan,” kata Laila.

Laila menjelaskan jika rekomendasi itu bersifat sanksi etik. Jika itu tidak dilaksanakan, maka efeknya pada moralitas dan kepercayaan terhadap pemimpin. Pengabaian terhadap rekomendasi itu sama halnya berteriak lantang bahwa Sultan adalah Gubernur tidak peduli terhadap HAM dan membiarkan pelanggaran HAM terjadi di Yogyakarta.

Pengabaian ini tentu membuat miris, sebab Sultan sendiri pernah mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Tasmania Australia karena perannya dalam menegakkan demokratisasi di Indonesia. Penghargaan diterima Sultan pada 29 September 2015, sebulan setelah Komnas HAM melayangkan surat rekomendasi keduanya.

“Sanksinya tentu ini akan membuat malu. Ini soal moralitas,” pungkas Laila.

Tapi nyatanya, penghargaan yang diberikan kepada Sultan tak sesuai dengan fakta di Yogyakarta. Miris.(*)

Penulis: Mawa Kresna

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti