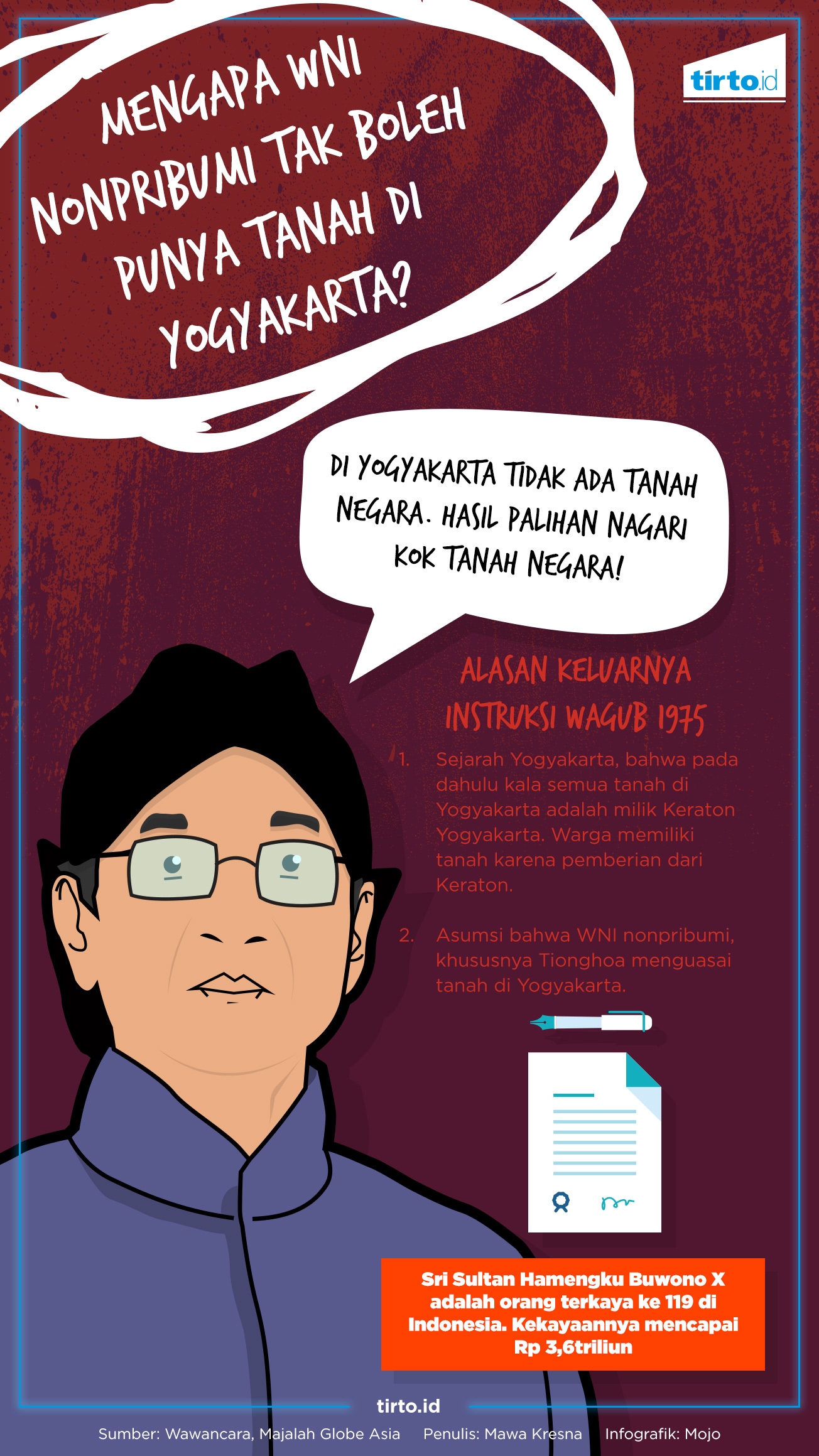

tirto.id - Ada dua alasan mengapa WNI nonpribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. Pertama alasan sejarah, kedua karena ketakutan tanah dikuasai WNI nonpribumi. Dua alasan ini menjadi dasar keluarnya Surat Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 yang tidak memperbolehkan WNI nonpribumi memiliki hak milik atas tanah.

Parampara Praja bidang pertanahan Pemda Yogyakarta, Suyitno menjelaskan, surat instruksi itu sudah tepat. Dari aspek sejarah, memang sejak dulu zaman Kesultanan Yogyakarta, pemberian tanah kepada seseorang ada aturannya.

Pada masa itu, Suyitno mengklaim bahwa tanah yang ada di Yogyakarta seluruhnya adalah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kesultanan dan Pakualaman kemudian memberikan tanah-tanah itu kepada warganya sesuai dengan kebutuhan dengan dasar hukum adat.

Dalam konteks penyelenggaraan hukum adat ini, Suyitno menganalogikan sekelompok masyarakat adat A dan B yang memiliki wilayah berbeda. Masing-masing memiliki aturan masing-masing. Orang-orang dari masyarakat adat A diperbolehkan datang dan tinggal di wilayah masyarakat adat B. Namun, orang dari masyarakat adat A tidak lantas memiliki hak yang sama dengan orang asli masyarakat adat B.

Skema pemberlakuan hukum adat itu juga yang terjadi di wilayah Keraton Yogyakarta. Termasuk dalam hal kepemilikan tanah. Logika itu juga yang diterapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa hanya WNI saja yang boleh memiliki tanah di Indonesia.

“Dalam masyarakat adat, tidak mungkin ada orang dari masyarakat adat lain bisa punya hak yang sama. Itu dasarnya,” kata Suyitno kepada tirto.id saat ditemui di rumahnya, pada 17 September 2016.

Hukum adat itu, menurutnya sampai sekarang masih berlaku di Yogyakarta meski sudah diberlakukan UUPA. Sebab, pemberlakuan UUPA di Yogyakarta masih sebatas pada hak-hak milik tanah warga masyarakat, bukan hak milik Keraton.

Hak tanah milik Keraton yang dimaksud Suyitno adalah tanah adat yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Status tanah adat itu pun diatur dalam UUPA.

Menurut Suyitno, dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria nomor 2 tahun 1962 tentang “Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah”, ditegaskan bahwa Keraton Yogyakarta bisa mengonversi tanah adat menjadi sah milik Keraton sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, karena Keraton adalah instansi dan bukan perorangan, maka konversi tanah adat itu belum bisa dilakukan. Barulah setelah Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang “Keistimewaan Yogyakarta” disahkan, Keraton Yogyakarta ditetapkan sebagai badan hukum. Konsekuensinya, Keraton baru bisa mengonversi tanah adat miliknya setelah UU Keistimewaan itu lahir.

Atas dasar sejarah asal-usul kepemilikan tanah di Yogyakarta dan hukum adat yang masih diakui itu, Suyitno menilai larangan WNI nonpribumi memilik hak milik tanah itu tidak bertentangan dengan aturan di Yogyakarta dan juga UUPA.

Suyitno menegaskan, meski tanah yang dibeli WNI nonpribumi bukan tanah adat milik Keraton, tetapi tetap saja sejarahnya semua tanah di Yogyakarta adalah tanah milik Keraton.

“Instruksi 75 (Instruksi wagub) itukan dimaksudkan untuk penyeragaman. Karena dulu kalau ada pribumi punya tanah, pasti pribumi yang diberikan tanah oleh Keraton. Ada aturannya, ada dasar hukumnya,” tegas Suyitno.

Selain sejarah, latar belakang dikeluarkannya instruksi 1975 itu karena dugaan dominasi kepemilikan tanah oleh warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Secara riil, Suyitno tidak bisa menunjukan data berapa jumlah warga keturunan Tionghoa yang menguasai tanah serta luasannya di Yogyakarta. Secara kasat mata, dia berani bertaruh jika bangunan-bangunan di utara, selatan, timur dan barat Tugu Yogyakarta yang lokasinya sangat strategis adalah milik keturunan Tionghoa.

“Kalau ditanya data, saya tidak punya. Tapi faktanya, kita lihat saja. Mereka itu sebagian besar adalah ekonomi kuat. Kita bisa lihat bangunan-bangunan di sekitar Tugu, itu punya siapa?” ujar Suyitno.

Dia pun menganggap instruksi itu adalah hal yang wajar. Jika ada yang menyebut aturan itu diskriminatif, dia pun tidak menolaknya. Namun diskriminasi yang dilakukan ini bertujuan positif. Diskriminasi positif ini menurut diakui dalam perundang-undangan di Indonesia.

“Kan sekarang ini mereka itu yang ekonominya kuat, ada ketimpangan. Aturan ini dikeluarkan biar ada keseimbangan. Kalau dibilang nggak adil, justru kalau tidak diatur kan tidak adil,” katanya.

Jika kondisi seimbang dan keadilan itu sudah setara, maka dia pun tidak keberatan jika instruksi itu dicabut. “Sampai kapan? Ya sampai seimbang, kapan itu? Ya saya tidak tahu,” pungkas Suyitno.

Konsekuensi Menjadi Indonesia

Dua alasan yang dikemukakan Suyitno itu dianggap tidak mendasar oleh Komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laila. Menurutnya, bergabungnya Yogyakarta menjadi bagian dari Indonesia memiliki konsekuensi, yakni Yogyakarta harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

“Sultan HB IX pernah menyerahkan tanahnya ke negara, pasca Undang-Undang Keistimewaan Sultan HB X yang menjabat justru mengatakan tidak ada tanah negara di Yogyakarta,” kata Laila.

Hal serupa juga ditegaskan oleh anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sujatmiko yang membidangi soal pertanahan di Indonesia. Menurutnya, apa pun latar belakangnya, surat instruksi tahun 1975 itu sudah bertentangan dengan UUPA. Karena itu sudah secara otomatis aturan itu tidak berlaku.

“Tidak boleh ada pembedaan seperti itu. Otomatis setelah UUPA diberlakukan, aturan itu tidak berlaku lagi. Setiap warga negara itu memiliki hak yang sama. Ini tidak benar,” ungkap Budiman.

Sementara itu terkait argumentasi diskriminasi positif itu, Komnas HAM pernah membahasnya dengan Pemerintah Daerah Yogyakarta. Dalam surat rekomendasi Komnas HAM yang ditujukan pada Gubernur Yogyakarta pada 11 Agustus 2014, jelas menegaskan bahwa alasan diskriminasi itu tidak dapat dibenarkan.

Menurut Komnas HAM, affirmative policy hanya bisa ditempuh guna melindungi kelompok rentan, yakni anak-anak, perempuan, kaum lanjut usia, disabilitas, serta kelompok-kelompok minoritas. Selain itu, pembatasan atau pengurangan hak asasi hanya bisa dilakukan dalam bentuk undang-undang, bukan surat instruksi.

“Kenyataannya yang ekonomi kuat itu bukan cuma keturunan Tionghoa saja, ada juga keturunan Tionghoa yang miskin. Begitu juga warga asli, ada juga yang ekonomi kuat. Hari gini masih ada pembedaan pribumi dan nonpribumi, ini jelas pelanggaran HAM,” ujar Laila.

Pernyataan Laila diperkuat dengan keterangan Thomas Santoso, salah seorang pengurus Bakti Putra sebuah organisasi perkumpulan keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Menurutnya, di Yogyakarta ada sekitar 20 ribu sampai 30 ribu warga keturunan Tionghoa. Sementara jumlah total penduduk Yogyakarta mencapai 3,6 juta jiwa. Dari jumlah itu, rata-rata luasan tanah yang dimiliki satu keluarga warga keturunan Tionghoa itu hanya 200 meter persegi.

“Itu pun hampir semuanya adalah HGB (Hak Guna Bangunan), bukan SHM. Karena memang ada aturan itu. Coba saja dibandingkan dengan jumlah penduduk asli, nggak sampai 5 persen kok,” kata Thomas.

Mempertanyakan Niat Baik

Niatan baik di balik Surat Instruksi Wagub 1975 untuk melindungi mereka yang ekonominya lemah sebenarnya sangat mudah memunculkan perdebatan. Sebab, dalam beberapa kasus ada inkonsistensi antara niat baik dengan implementasi.

Misalnya dalam kasus sengketa tanah antara lima PKL di Gondomanan dengan pengusaha keturunan Tionghoa, Eka Aryawan. Lima PKL itu yakni Budiono tukang kunci, Sutinah penjual nasi rames, Agung tukang kunci yang juga anak Budiono, dan pasangan suami-istri Sugiyadi dan Suwarni penjual bakmi.

Tanah yang disengketakan tersebut sejatinya adalah tanah milik Keraton Yogyakarta. Para PKL sudah menempati lokasi itu sejak tahun 1960an. Pada 2011, Eka mendapatkan surat kekancingan dari Panitikismo Keraton Yogyakarta untuk menggunakan lahan yang di tempati para PKL. Eka mendapatkan surat kekancingan itu dengan cara menyewa kepada Keraton Yogyakarta selama 10 tahun seharga Rp 274ribu per tahun.

Eka pun lantas meminta lima PKL itu untuk pergi dari lahan tersebut, karena akan digunakan sebagai pintu masuk ke Rumah Toko yang sedang dibangunannya, tepat di belakang lapak lima PKL itu. Namun karena para PKL bersikukuh tak mau pindah, pada Agustus 2015, Eka pun melayangkan gugatan senilai Rp 1,12 miliar kepada lima PKL itu ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Bukannya membela para PKL, Keraton justru memilih diam. Meski berupaya melakukan mediasi, tetapi Keraton tidak berbuat banyak. Sidang terhadap para PKL tetap digelar dan dimenangkan oleh Eka Aryawan.

Kasus itu menjadi sebuah ironi. Jika memang ada niat di balik aturan itu, sudah pasti kasus yang menimpa wong cilik seperti lima PKL itu tidak akan terjadi.

Penulis: Mawa Kresna

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti