tirto.id - Dengan ojek konvensional, biaya perjalanan dari Pasar Minggu ke Kemang sekitar Rp20-30 ribu. Kalau ke Stasiun Gambir, tentu lebih mahal lagi. Tarifnya bisa Rp50-60 ribu, tergantung tawar-menawar dan seberapa macet jalanan.

Lalu muncul Go-Jek, GrabBike, Blu-Jek, dan ada pula Uber Motor, para pemain bisnis rintisan transportasi berbasis aplikasi yang hadir di Jakarta. Tergantung pada aplikasi apa yang mau kita pakai, biaya perjalanan dari Pasar Minggu ke Kemang cuma Rp8-15 ribu.

Di awal kemunculannya, GrabBike pernah memberi layanan ojek gratis, kemudian berbayar hanya Rp5 ribu ke mana pun di Jakarta. Para supir ojek yang direkrut tentu tidak dibayar semurah itu. Mereka mendapat bayaran sesuai jarak tempuh mengantar penumpang.

Penumpang tentu untung. Siapa, sih, yang tak senang dengan ongkos murah? Pesanan ojek lewat aplikasi pelan-pelan menjamur. Kelihatannya para supir senang bisa dapat banyak penumpang tanpa perlu menunggu lama di pangkalan. Dan kelihatannya lagi, dalam siklus macam itu, yang tampak merugi adalah perusahaan rintisan tersebut.

Mereka tampak terus “membakar uang” demi merangkul pelanggan dan mematahkan pamor para pesaing. Dan pola “membakar uang” ini tak cuma buat kasus mereka, melainkan pula untuk bisnis rintisan lain di ranah daring—yang jorjoran memberi diskon gede-gedean demi memanjakan para pelanggan. Ada yang yang memberi kupon potongan harga setiap hari. Ada juga yang memberi nol ongkos kirim ke seluruh Indonesia.

Pertanyaannya: Berapa lama mereka harus terus “membakar uang”?

Pertanyaan ini punya jawaban berbeda-beda. Ia tergantung sumber modal dan mazhab apa yang dianut. Ada yang sumber modalnya organik. Ada pula yang sejak awal berdiri sudah disuntik modal besar-besaran. Ada yang terburu-buru ingin dapat untung. Ada pula yang rela terus merugi demi untung besar di kemudian hari.

Tidak seperti konsep bisnis konvensional yang melulu mengejar profit, tren pada banyak start-up saat ini adalah tren merugi tetapi terus ekspansi. Hal pertama yang dikejar adalah valuasi. Mereka rela menunda kerugian demi keuntungan lebih besar di kemudian hari.

M. Andy Zaky dari Masyarakt Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Informasi Indonesia, mengatakan untuk sebuah perusahaan start-up organik, dalam waktu sekitar dua tahun, pendapatan mereka biasanya sudah bisa menutupi seluruh biaya. Untuk bisa break even point (BEP) alias balik modal, tentu lebih lama dari itu.

Yang dimaksud Zaky dengan bisnis rintisan organik adalah mereka yang memulai bisnis dari nol dengan modal awal berupa biaya operasional dan berorientasi mencari keuntungan. Akan tetapi, untuk mereka yang mengejar valuasi, waktunya tak bisa diprediksi.

Go-Jek, misalnya, tidak bisa ditebak kapan perusahaan ini bisa meraup keuntungan. Terlebih ketika ia kedatangan beberapa pesaing.

“Ini tergantung seberapa panjang pertarungan Go-Jek dengan Grab dan Uber. Sebab pilihannya ada dua: ambil semuanya [dominasi market share] atau kebagian remahnya doang,” jelas Zaky.

Sejak awal berdiri hingga saat ini, Go-Jek dapat suntikan modal sebesar 400 juta dolar. Persaingan merebut pelanggan dengan promosi potongan harga antara start-up sejenis membuat Go-Jek belum mau berhenti "membakar uang". Awal Agustus 2016, perusahaan yang dipimpin Nadiem Makarim ini kembali mengumumkan dapat guyuran duit 550 juta dolar atau setara Rp7,2 triliun.

Amazon mungkin bisa menjadi contoh betapa membiarkan perusahaan merugi bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Sejak awal berdiri pada 1995, start-up asal Amerika ini membiarkan dirinya dalam keadaan merugi meski pendapatannya menunjukkan grafik terus melonjak.

Jika diilustrasikan dalam dua garis grafik, garis laba atau keuntungan konsisten melandai. Sesekali naik sedikit, sesekali menukik. Sementara garis pendapatan terus membentuk tanjakan dan tak pernah menurun. Ini artinya, bukan rendahnya pendapatan yang membuat Amazon rugi, tetapi besarnya pengeluaran.

Benar saja, jumlah karyawan yang dipekerjakan Amazon terus bertambah. Pada 2007, jumlah karyawannya 17.000. Tetapi pada 2015, karyawan Amazon menyentuh angka 230.800 orang. Ia bisa saja mencetak laba kalau tidak gencar menambah jumlah karyawan dan tidak gencar ekspansi. Tetapi itu tidak dilakukan. Amazon bersabar diri, menunda keuntungan kecil untuk untung yang lebih besar di kemudian hari.

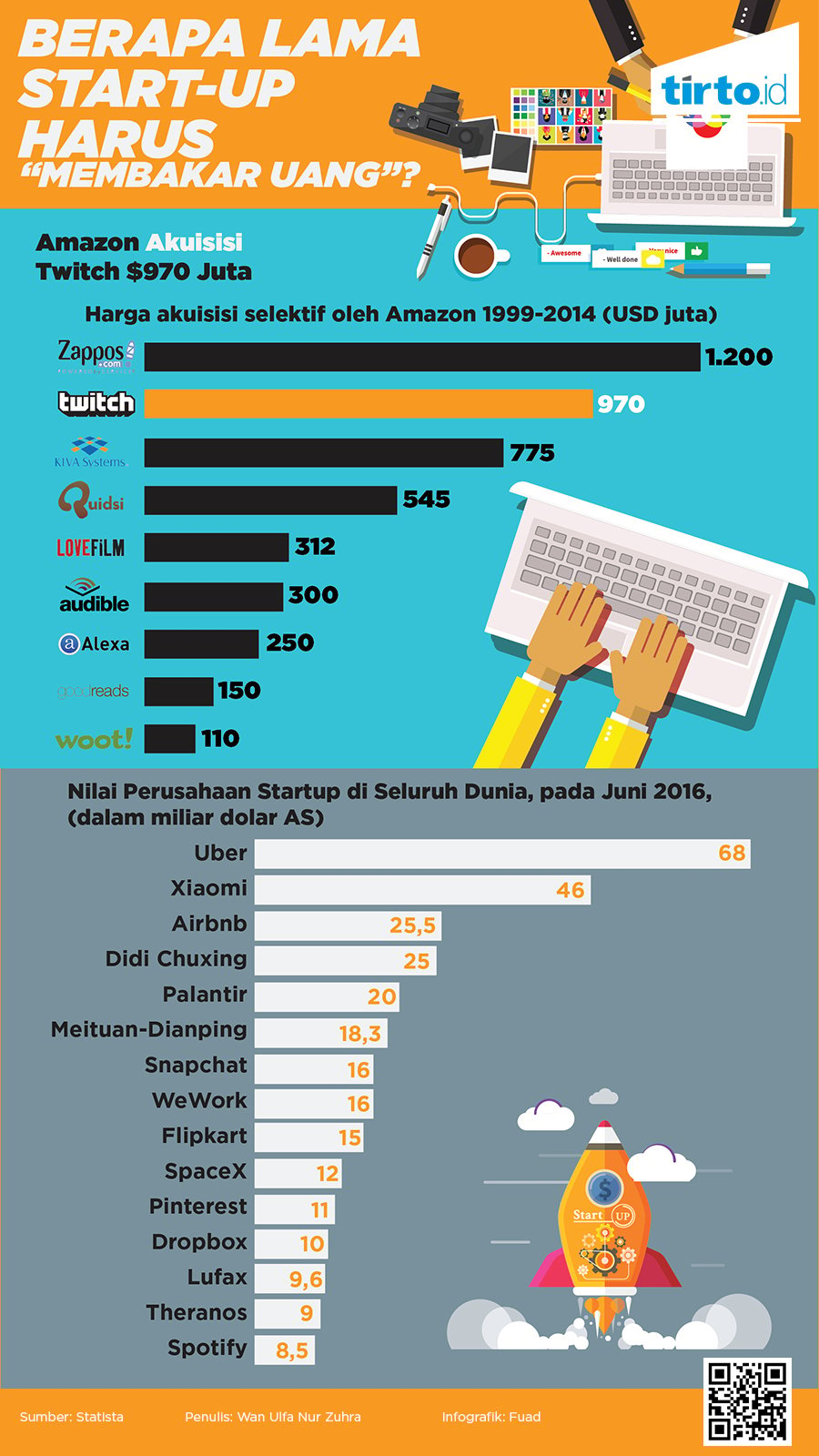

Pada 2014, Amazon merugi 241 juta dolar, tetapi ia membeli Twitch seharga 970 juta dolar. Setahun kemudian, ia membukukan laba senilai 596 juta dolar dengan pendapatan lebih dari 100 miliar dolar. Pada semester pertama 2016 saja labanya sudah menyentuh angka 857 juta dolar. Sepanjang 1999 hingga 2014, ada sembilan perusahaan yang dibeli Amazon.

Di Indonesia, Dinomarket—salah satu bisnis rintisan yang bergerak di bidang market place peralatan elektronik—mengklaim telah mencapai balik modal tahun lalu. Ini diraih setelah tujuh tahun berdiri.

Tiket.com, salah satu bisnis jasa penjual tiket daring, menyatakan sudah berhasil mencetak keuntungan sejak 2013. Meski belum BEP, pendapatan perusahaan telah melebihi biaya operasional di tahun itu. Ini diraih hanya setelah dua tahun beroperasi.

Pada akhirnya, unsur untung atau rugi tidak lagi bisa dipakai sebagai indikator untuk menilai baik-buruk kinerja start-up, seperti yang lazim dipakai buat menilai perusahaan konvensional. Perusahaan rintisan yang saat ini tengah rugi habis-habisan belum tentu menjadi isyarat bahwa perusahaannya sedang berjalan buruk.

Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti