tirto.id - Tahun 1998, saat Daerah Operasi Militer berlaku di Aceh, Zulfitri hengkang dari tanah air. Zul, panggilan akrabnya, saat itu anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia bukan kombatan. Perannya di balik meja sebagai pengurus bagian keuangan. Namun, akibat situasi politik yang semakin menegang, Zul memilih minggat ke Italia. Di sana ia menetap selama 15 tahun. Sepulangnya, ia kembali ke Lampu’uk, Lhoknga, Aceh Besar, kampung halamannya dan membangun usaha pariwisata bernama Joel Bungalow.

Angin Lhoknga kencang sekali sore itu. Saya bersama Zul duduk di beranda bungalo sekaligus restoran miliknya yang menghadap pantai. Bungalonya terletak di tengah garis pantai antara Lhok Nga dan Lampu’uk. Sore itu terlalu sepi untuk pantai secantik Lampu’uk.

“Biasanya memang sepi seperti ini?”

“Yah, beginilah. Faktor pertama, karena cuaca. Angin kencang sekali seperti ini banyak juga yang tidak kuat. Selain itu, memang sedang low season. High season pada November sampai April biasanya ramai.”

Ramai yang dimaksud Zul berarti seluruh bungalonya, yang terdiri delapan bangunan terpisah, penuh. Belum dihitung pengunjung harian di restorannya. Namun, ramai standar Lampu’uk jelas berbeda dari ramainya Kuta Bali. Jika sedang ramai, omzetnya bisa Rp20 juta per hari. Sementara kalau sedang lesu seperti saat ini, ia hanya mengantongi sekitar Rp2-3 juta per hari.

Zul membangun bungalo di atas tanah seluas 5 hektare dengan modal awal Rp12 miliar pada 2014. Niatnya sederhana, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

“Karena kalau cari untung, ini perhitungannya salah buka di sini. Mending saya cari vila di Bali. Tapi di sini saya mau buka lapangan pekerjaan. Pasca-konflik, banyak yang tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah sudah ada 10 karyawan,” jelas Zul, kini berusia 45 tahun, saat saya temui pada 18 Juli lalu.

Padahal jika dimaksimalkan, potensi Joel Bungalow dengan nuansa pantai pribadi dapat mengeruk keuntungan hingga ratusan juta per bulan. Namun, menurut Zul, hal itu sulit diwujudkan selama tak ada dukungan dari pemerintah.

Untuk bungalonya saja, Zul harus menyuplai listrik sendiri. Ia membangun tiang-tiang listrik agar alirannya dapat menjangkau bungalo tersebut. Akses jalan pun masih berupa jalan setapak.

Saat ke sana, saya sempat mengira tersasar. Tidak ada petunjuk jalan ataupun gapura resmi. Pintu masuknya terpencil. Akses lain menuju bungalo tersebut adalah menyusuri garis pantai Lhoknga ke arah Lampu’uk; atau sebaliknya.

Kendati punya pintu masuk resmi, pariwisata di kawasan kedua pantai itu bernasib suram.

Pantai Lhoknga, misalnya, saat saya datang ke sana, hanya ada dua wisatawan lokal dan satu turis mancanegara. Kawasan ini baru ramai jelang petang. Sementara di Lampu’uk, biasanya akan ramai pada akhir pekan. Padahal tiket masuknya hanya Rp3.000. Bahkan untuk masuk ke kawasan Joel Bungalow, pengunjung tak perlu membayar sepeser pun.

“Kami promosi sendiri. Lewat media sosial. Dari mulut ke mulut,” ujar Zul.

Joel Bungalow tutup pukul 10 malam. Tapi, pukul 7 malam atau saat langit mulai gelap, aktivitas sekitar pantai sudah berhenti. Sepanjang pantai gelap gulita lantaran tak diberi penerangan. Hal serupa terlihat di pantai Lhoknga. Titik-titik cahaya hanya dari rumah makan di bibir pantai. Satu per satu pengunjung meninggalkan pantai.

"Lampu'uk memang tutup sekitar pukul 7-8 malam. Setelah itu tidak boleh lagi ada aktivitas," kata Fahmi, warga Banda Aceh.

Pemerintah seolah tak punya rencana komprehensif dalam melihat potensi pariwisata Aceh. Menurut Zul, di Aceh, pariwisata kerap diidentikkan dengan birahi dan selangkangan, padahal sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Kendati demikian, ia menampik lesunya pariwisata di Aceh lantaran pemberlakuan perda syariat Islam. Terlebih bagi bungalo miliknya yang memiliki target konsumen wisatawan lokal, isu konflik dan keamanan dinilai lebih krusial. Jika pun kesulitan soal ketersediaan minuman keras bagi tamu mancanegaranya, Zul punya cara tersendiri.

“Saya izinkan mereka membawa (minuman beralkohol) dari luar,” katanya.

Ancaman Keamanan dari Eks-GAM

Sekitar lima tahun lalu, perusahaan milik Indra, bukan nama sebenarnya, yang bergerak di bidang pengangkutan mendapatkan proyek dengan perusahaan migas di Idi Rayeuk, sebuah kota kecil di Kabupaten Aceh Timur. Perusahaannya berperan sebagai penyedia alat berat untuk mengangkut barang-barang migas.

Satu tempo, saat proyek itu berjalan, sekelompok pemuda setempat menyandera mandor. Motifnya, meminta jatah. Jumlahnya hanya belasan juta. Indra tak ingat berapa nominal pastinya waktu itu. Namun, ancamannya cukup serius.

“Kalian mau alat kalian selamat atau tidak?” ujar Indra meniru gertakan salah satu pemuda. Tangan si pemuda memegang sebuah granat. Pemuda lain memegang senapan. Senjata api ini diduga bekas dipakai kombatan GAM yang belum disita atau diserahkan polisi. “Mereka pun mengaku orang GAM,” kenang Indra.

Menurut Indra, yang kerap melakoni bisnis di sejumlah daerah di Sumatera, pungli seperti ini lumrah dilakukan di kawasan Indonesia. Namun, Aceh adalah pengecualian. Pemuda setempat merasa memiliki legitimasi untuk meminta jatah dengan cara mengaku sebagai anggota GAM. Terlebih jika pihak investor tak bisa berbahasa Aceh. Hal demikian semakin menyulitkan.

Isu keamanan seperti ini sempat menjadi momok bagi para investor untuk masuk ke Aceh. Perusahaan Indra sedikit lebih beruntung karena "hanya" ditodong belasan juta rupiah. Beberapa perusahaan lain, klaim Indra, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah.

Bagi Indra, isu keamanan dan peraturan adat seperti ini lebih memengaruhi iklim investasi ketimbang perda syariat. “Soal perizinan pun mudah saja. Tidak ada yang berhubungan dengan syariat,” jelas Indra.

Menanggapi isu ini, Kabid Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Jonny membenarkan hal tersebut pernah terjadi. “Tapi kami pastikan hal itu tidak ada lagi sekarang.”

Investor Meragu

Ritme Banda Aceh begitu pelan untuk sekelas ibukota provinsi. Wajah Banda Aceh di pagi hari adalah orang-orang berseragam PNS yang masih duduk-duduk santai di warung kopi. Jalanan lengang dengan beberapa toko yang masih tutup. Sehari-hari di Banda Aceh layaknya Jakarta di hari-hari Lebaran. Sepi dan tak ada gairah.

Satu dua memang masih terlihat transaksi jual beli. Namun, tidak sampai menciptakan kerumunan layaknya pasar subuh di Jakarta. Suasana kota tampak bergairah bakda isya. Itu pun sebentar dan lebih terpusat di warung-warung kopi. Wajah ekonomi Aceh kentara murung.

Pada Februari 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan Pergub Nomor 5/2018. Isinya, mengubah pelaksanaan hukuman cambuk di ruang terbuka ke dalam lembaga permasyarakatan. Salah satu alasannya demi kelancaran investasi dan membangkitkan perekonomian. Kendati setelahnya pergub ini ditentang oleh sejumlah kubu oposisi Irwandi di parlemen provinsi seperti Partai Aceh dan ormas macam Front Pembela Islam Aceh.

Namun, benarkah perda syariat memengaruhi investasi Aceh? Kalaupun iya, apakah menjadi satu-satunya?

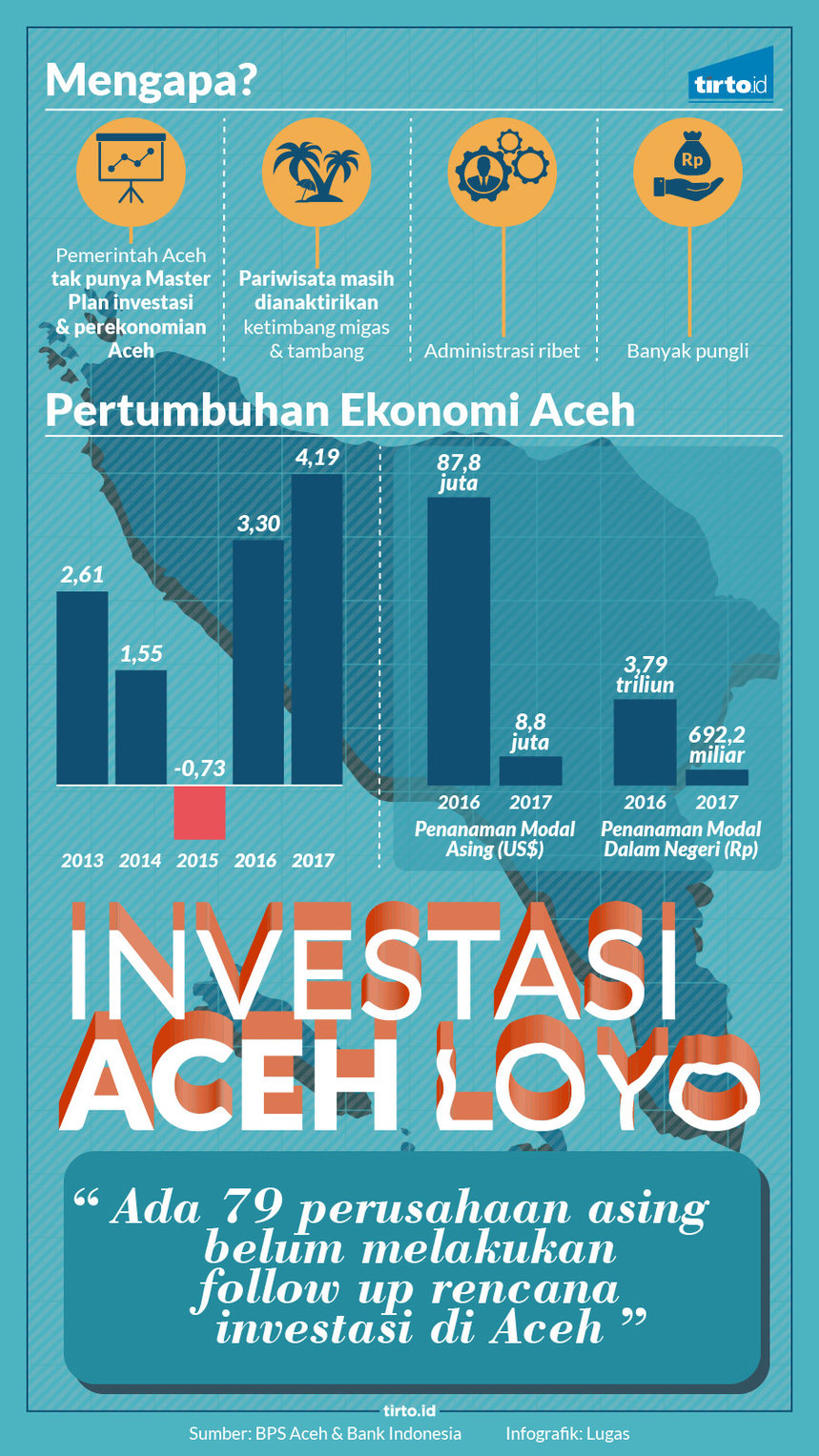

Pertumbuhan ekonomi Aceh sejak 2005—tahun nota kesepahaman antara GAM dan pemerintah Indonesia di Helsinki—tak pernah menampilkan rapor bagus. Pada tahun itu pertumbuhan ekonomi bahkan minus 13 persen. Setahun berikutnya meningkat menjadi 2,4 persen. Setelahnya, selama tiga tahun berturut-turut, menurun drastis dan lagi-lagi menyentuh angka minus.

Sejak 2010 pertumbuhannya fluktuatif, dengan kenaikan dan penurunan 1-2 persen. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi Aceh kembali melorot pada angka minus 0,73.

Pertumbuhan ekonomi Aceh bak orang kena flu berat itu, menurut laporan BPS Aceh dalam rilis Produk Domestik Regional Bruto, disebabkan penurunan produksi dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Pertumbuhan negatif ini imbas moratorium pertambangan oleh pemerintah Aceh berdasarkan UU Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara.

Artinya, ekonomi Aceh hampir sepenuhnya bergantung pada sektor pertambangan. Padahal, jika merujuk data Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (dulu bernama Badan Investasi dan Promosi Aceh), potensi terbesar Aceh justru di bidang lain, yakni agroindustri di peringkat pertama dan pariwisata di peringkat kedua.

Berdasarkan laporan BPS Aceh pada tahun yang sama, tingkat pariwisata dari angka keterhunian hotel dan akomodasi lain meningkat 2,75 poin menjadi 50,49 persen. Kendati demikian, hal itu tak banyak berkontribusi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Aceh mulai membaik pada dua tahun berikutnya hingga akhirnya pada 2017, untuk pertama kali, menyentuh angka 4 persen.

Meski mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi, tapi pada tahun yang sama pula investasi Aceh melorot tajam. Penanaman Modal Asing (PMA) dari 87,8 juta dolar AS pada 2016 turun menjadi 8,80 juta dolar AS pada 2017. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjun bebas dari Rp3,79 triliun pada 2016 menjadi Rp692,2 miliar pada 2017.

Saat saya bertanya apa musababnya, Kabid Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Jonny hanya menjelaskan bahwa penurunan itu lantaran para investor sudah selesai masa konstruksi dan tidak dihitung lagi pertumbuhan nilainya.

“Artinya tidak ada yang datang lagi?”

“Ya, itu kami sedang cari,” jawab Jonny. “Banyak yang mau. Tapi saat kami cek lapangan, mereka belum follow-up. Mereka belum cari modal biasanya.”

Pada dekonsentrasi anggaran 2018, setidaknya ada 79 perusahaan asing yang belum memantapkan investasinya di Aceh. Sebagian besar bergerak di bidang usaha pembangkit tenaga listrik dan beberapa di antaranya sudah mendapat izin sejak 2014, hanya saja tak kunjung mendapat izin prinsip.

“Ada banyak faktor. Misalnya untuk perusahaan pembangkit listrik, mereka harus menang tender dulu di PLN,” terang Jonny.

Rustam Effendi, dosen ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, menilai lesunya investasi di Aceh karena belum tumbuhnya keyakinan dari pihak investor. Ditambah pula mental masyarakat Aceh yang belum siap mengelola ataupun memutar uang.

Hal ini diamini Khairul Mubaraq, CEO Ho-Jak, perusahaan rintisan lokal pada bidang transportasi pariwisata. "Orang Aceh itu lebih memilih kenyamanan. Kalau enak jadi PNS, ya ngapain ambil risiko jadi pebisnis?”

Kendati tak pernah mengalami langsung, Khairul mengungkapkan pengalaman rekan-rekannya pendiri bisnis rintisan yang kerap disulitkan dalam urusan administrasi. Selain itu, untuk investor luar, nyatanya pemerintah daerah punya perlakuan khusus.

“Kalau tidak menguntungkan pihaknya, biasanya tidak akan dikasih izin. Mereka minta fee. Besarannya tergantung nilai proyek dan hasil nego,” ujar Khairul.

Tak ada konsep utuh yang dimiliki pemerintah Aceh, ditambah masyarakat yang pragmatis, membuat perekonomian Aceh tak berjalan ke mana-mana. Aceh menduduki peringkat satu provinsi paling miskin di Sumatera.

"Semua cuma berdasar pada wants, bukan needs. Ya maaf-maaf saja, demi mendapat proyek," Rustam berkonklusi.

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Fahri Salam