tirto.id - Jalan aspal nan lebar di antara barisan pegunungan dan tepi laut sudah jadi pemandangan lumrah di kawasan Aceh Besar. Para pelancong, dengan sepeda motor maupun mobil, kerapkali menjadikan Pesisir Barat Aceh sebagai tujuan wisata mereka.

Saya bertemu dengan Feri, pria 24 tahun kelahiran Banda Aceh. Ia mengisahkan pengalamannya mendirikan tenda di sebuah bukit menghadap bibir pantai. Sewaktu senggang, ia dan teman-temannya kerap menghabiskan waktu bermalam di pinggir pantai sembari memasak makanan laut.

“Kalau ko (kamu) enggak bisa nge-camp di sini," katanya sembari tertawa, "karena susah kalau cewek.”

Bekerja sebagai fixer, Feri kerap melakukan perjalanan ke pelbagai tempat di Aceh. Ia diuntungkan sebagai lelaki, yang punya ruang leluasa untuk bergerak di Aceh, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam secara ketat. Namun, ia juga menjelaskan ada banyak tempat di Aceh yang boleh dikunjungi oleh perempuan.

Tidak ada aturan larangan secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh buat perempuan bepergian ke alam bebas. Kabar larangan ke tempat-tempat tertentu hanya disampaikan dari dari mulut ke mulut. Kabar bahwa ada larangan macam ini diterima oleh Via, gadis 21 tahun pencinta alam dari salah satu kampus di Aceh.

Lantaran lewat jalur kegiatan resmi komunitas kampus, Via bisa pergi ke sejumlah lokasi alam bebas di Aceh, meski terbatas. Misalnya ia bersama tim pencinta alam bisa berkemah di hutan, juga mendaki Gunung Burni Telong di Bener Meriah, sekira 7 jam perjalanan darat dari Banda Aceh. Tim pecinta alam di kampusnya mendapat izin resmi dari universitas, dari pihak keamanan daerah setempat, serta yang tersulit dari masyarakat setempat.

“Untungnya ada anggota kami yang dekat dengan masyarakat, jadi kami diizinkan buat mendaki. Mereka percaya ini kegiatan resmi, tidak mungkin macam-macam,” ujarnya.

Namun, selama hampir tiga tahun bergiat di komunitas pencinta alam, pendakian ke Burni Telong adalah satu-satunya yang bisa dilakukan Via. Ia dan anggota tim pernah berencana mendaki ke Gunung Halimun, tapi Via hanya bisa mencapai kaki gunung. Via tidak diizinkan untuk ikut mendaki ke puncak.

“Kalau ada anak pencinta alam dari wilayah lain main ke sini, mereka biasanya tanya sudah mendaki kemana saja. Saya cuma bisa tertawa karena sampai sekarang baru mendaki satu gunung,” ungkapnya.

Della, gadis 21 tahun lulusan salah satu kampus di Aceh, hingga saat ini masih memendam keinginan mendaki gunung di Aceh. Della ingin bergabung dengan beberapa teman kampus yang berencana mendaki Burni Telong. Tapi keinginan ini ditolak hanya karena ia perempuan, yang dianggap oleh teman laki-lakinya "tidak pantas untuk ikut mendaki" dan "hanya merepotkan saja."

Lantaran stereotip dari relasi patriarki macam itu, tidak mudah bagi Della mengunjungi objek wisata alam.

“Palingan kami pergi ke tempat-tempat wisata yang udah mainstream atau wisata-wisata pinggir jalan karena enggak bisa masuk ke pelosok-pelosok,” ujarnya.

Della baru mengalami sedikit kebebasan saat kuliah di Banda Aceh. Di kampung halamannya, Aceh Selatan, ia hanya bisa keluar rumah sampai magrib. Ini semacam ada aturan di masyarakat bahwa usai maghrib, perempuan mesti di rumah. Ruang-ruang publik seperti warung kopi hanya dipenuhi oleh kaum pria. Menurut Della, kehadiran perempuan di warung kopi, apalagi malam hari, di kampungnya hampir tidak pernah terjadi dan dapat dipandang aneh oleh masyarakat.

Ketika kuliah di Banda Aceh, Della baru bisa menikmati nongkrong di warung kopi usai magrib sembari mengobrol tentang hal-hal sepele maupun mengerjakan tugas dengan teman-temannya.

Turis Asing Jatuh Cinta pada Pantai Aceh

David Florit Alemany, 25 tahun, sedang berleha-leha di ayunan gantung di sebuah pantai Desa Mon Ikeun, Lhoknga, Aceh Besar, medio Maret lalu.

Peselancar asal Spanyol ini sudah tiga bulan menjelajahi pantai Lhoknga. Sembari menikmati air kelapa muda di warung Kak Noni, David mengisahkan perjalanannya ke Aceh yang tanpa rencana, yang tujuan awalnya ke Nias, sebuah pulau di sebelah barat Sumatera. Kedua tempat ini pernah rusak parah dihantam smong pada Desember 2004.

Tapi David tidak mendapatkan tiket pesawat sesuai keinginannya. Akhirnya ia mengikuti saran temannya untuk berselancar di pantai Aceh. Pilihan yang tepat. David segera jatuh cinta sehingga memutuskan menetap sebulan lagi.

Di warung Kak Noni, ada beberapa turis macam David. Di antaranya pasangan dengan balita yang meminta air minum ke warung Kak Noni buat mereka bawa ke kapal pesiar, tak jauh dari garis pantai. Mereka menggunakan sebuah kapal kecil untuk mengambil logistik sebelum kembali lagi ke kapal pesiar.

Warung Kak Noni memang selalu ramai. Meski warung ini hanya dari kayu-kayu dan beratap seng, ia punya pelanggan tetap. Setiap tahun ada saja turis lokal maupun asing yang mengunjungi warung Kak Noni.

“Mereka selalu balik setiap tahun. Seringnya sama keluarga. Kadang mereka datang dengan kapal pesiar yang disewa di Thailand,” ujar ibu dua anak ini.

Kak Noni bilang tak ada aturan khusus bagi semua pelancong yang berkunjung ke pantai Aceh, meski ada semacam kesepakatan umum dari para penjual di tepi pantai. Misalnya, di tempat Kak Noni, pantai sudah harus dikosongkan usai magrib. Andaipun ada yang ingin menikmati pantai di malam hari, para turis harus izin ke penduduk setempat. Biasanya yang izin adalah kelompok laki-laki, dan biasanya mereka ingin membuat api unggun.

“Di sini tidak bisa camping, kecuali izin dulu sama warga, tapi jam 11-an malam udah balik," ujar Noni.

"Kalau nge-camp buat perempuan enggak ada, kemarin pernah sih nge-camp sama kawan-kawan perempuan di depan warung. Tapi itu jarang,” kata ibu berusia 34 tahun ini, yang pernah bekerja di salah satu lembaga nonpemerintah saat rehabilitasi pasca-tsunami.

"Selama wisatawan mengikuti aturan syariat Islam yang berlaku di Aceh, tidak masalah," ujarnya.

Wisatawan, ujarnya, sudah memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk dalam cara berpakaian yang dianggap mematuhi aturan hukum Islam, misalnya tidak mengumbar aurat.

Wisata Halal

Saya menemui Rahmadhani, kepala pariwisata pemerintah Aceh, di kantornya, kawasan pusat Banda Aceh. Ia berkata bahwa alam di Aceh "sudah semestinya dapat dinikmati oleh siapa pun," terlepas dari status, jenis kelamin, dan gender seseorang.

Ia bilang pemerintah Aceh akan berupaya melakukan sosialisasi soal "program-program wisata yang ramah" terhadap siapa pun. Menurutnya, penerapan Syariat Islam di Aceh tidak bersifat diskriminatif, justru berpotensi menguatkan apa yang ia sebut branding "wisata halal" yang tengah diusung pemerintahan khusus Aceh.

“Islam di Aceh itu moderat, juga berbeda dengan Timur Tengah. Tapi memang Aceh masih butuh waktu untuk berbenah dari segi wisata karena dulu pernah tertutup waktu konflik,” ujar Ramdhani.

Geliat sektor pariwisata di Aceh mulai terasa sesudah perjanjian damai Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005.

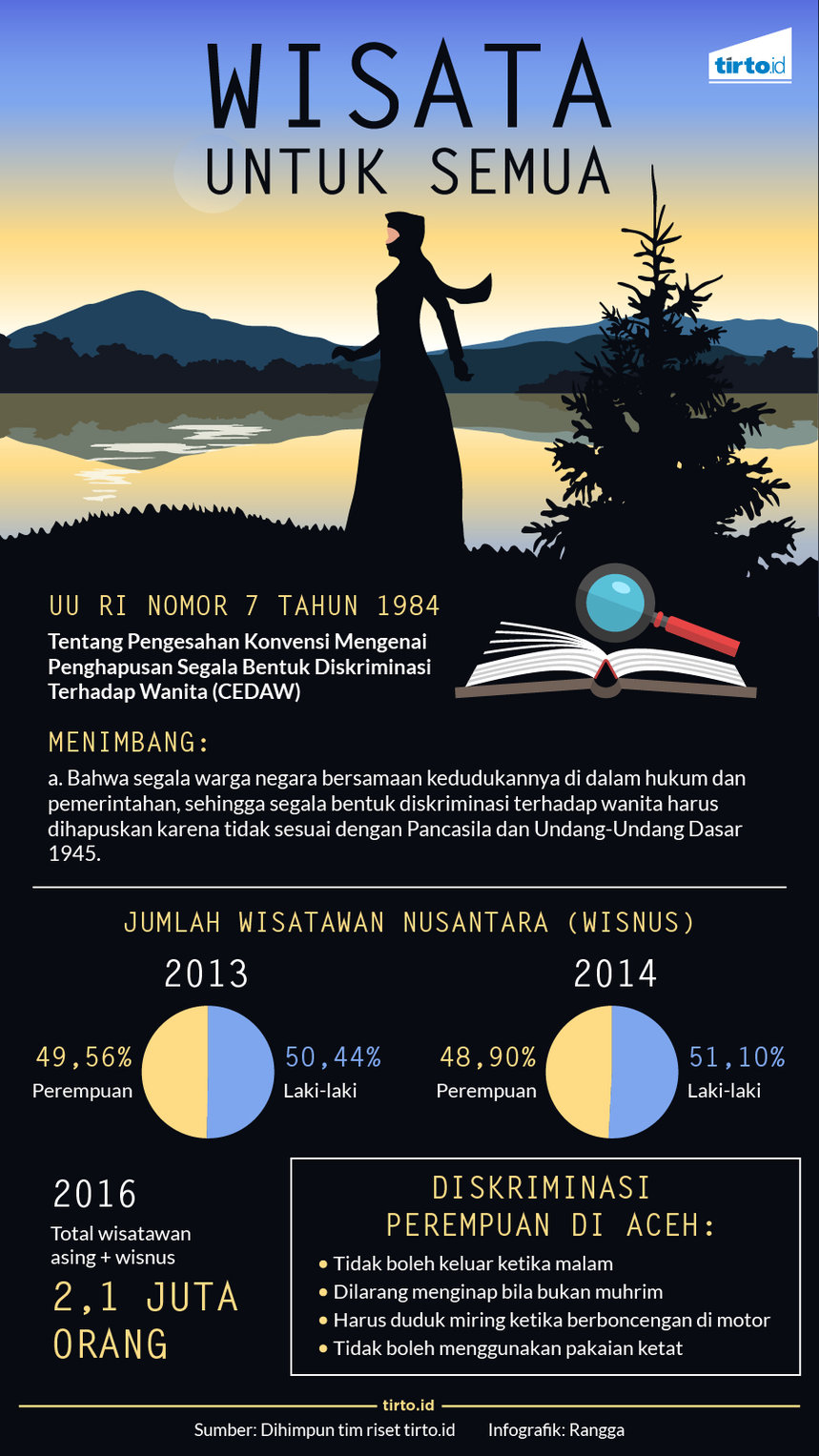

Selama konflik yang mendera Aceh lebih dari 30 tahun, ujar Ramdhani, jumlah wisatawan terbilang minim. Kenaikan dimulai sesudah damai. Misalnya, ada sekitar 2,1 juta turis asing maupun lokal pada 2016.

Perjanjian damai itu juga mengubah secara drastis kehidupan politik termasuk diterimanya partai politik lokal di Aceh. Sejak itu para kombatan GAM menduduki pos-pos penting pemerintahan Aceh.

Di sisi lain, Aceh dalam beberapa tahun terakhir semakin getol menerapkan varian hukuman yang semakin tidak ramah pada kelompok masyarakat rentan dan kaum minoritas termasuk perempuan. Bagaimana pemangku kebijakan Aceh bisa mengatasi diskriminasi tersebut buat menarik wisatawan?

"Keunikan adat-istiadat ditambah beragam potensi wisata alam menjadikan Aceh sebagai daerah yang menarik untuk dieksplorasi," kata Ramdhani.

Penulis: Fairuz Rana Ulfah

Editor: Fahri Salam