tirto.id - Setengah abad lalu, sebagian besar orang Indonesia tak pernah bersantai. Berlalai-lalai dan berlela-lena mereka sudah biasa, juga lengah dan kalem tidak asing bagi kuping, tapi apa gerangan santai?

Bur Rasuanto, novelis dan wartawan Tempo, mengangkut kata itu dari bahasa Komering, bahasa puaknya di Sumatera Selatan, dan memperkenalkannya sebagai padanan kata Inggris 'relax' pada 1971. Di kampung Bur, orang lumrah berkata “Santai pai, Oi!” (Santai dulu, Hoi!) buat menegur tetangga atau tolan yang tampak tergesa-gesa.

Sila periksa liputan Tempo pada 1971 tentang para eksekutif perusahaan negara yang memimpin maskapai dari jauh. Dalam tulisan itu ada kalimat “Di antara direktur-direktur perusahaan negara, direktur pabrik gula yang paling bisa santai atau relaks.”

Enam tahun kemudian, Rhoma Irama menulis dan menyanyikan lagu “Santai,” maka santailah segenap rakyat Indonesia sambil melupakan relaks.

Berkebalikan dari informasi yang kebenarannya terang seperti itu ialah kabar burung, gosip, atau desas-desus. Dan kabar burung sama sekali tidak berurusan dengan unggas. Istilah itu diperkenalkan oleh Oei Kim Tiang, seorang penulis cerita silat yang tinggal di Tangerang, pada 1950-an. Dalam bahasa Sunda, burung berarti sumir, tak jadi tumbuh, atau gila.

Mungkin tak ada kabar burung yang berdaya rusak sebesar urusan bencana. Ia menyebarkan ketakutan seperti tikus menyebarkan wabah hitam. Tak lama setelah tsunami melanda Nias dan Aceh, misalnya, orang-orang di daerah Langsa yang jauh dari pesisir mendadak heboh dan kocar-kacir karena mendengar kabar gelombang susulan yang jauh lebih besar bakal menggilas mereka.

Dalam pembicaraan ini, soalnya: apakah tsunami hanya bisa disebut tsunami? Pelbagai bahasa, termasuk Inggris dan Indonesia, menyerap istilah Jepang yang terdiri dari kanji tsu (pelabuhan) dan nami (ombak) itu begitu saja.

Bila tsunami diterjemahkan jadi ombak pelabuhan, memang keseraman yang dikandungnya luntur belaka dan mungkin orang-orang lugu malah bersiap menyambutnya sambil mengoleskan krim penangkal ultraviolet di paha masing-masing. Tapi, sebetulnya, gelombang laut seismik itu sudah punya nama yang patut dalam bahasa Aceh, yaitu smong.

“Bayangkan jika media memakai kata smong,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada sebuah acara di tahun 2015. “Orang akan bingung, tapi itulah kesempatan memperkenalkan kekayaan bahasa daerah."

Berdasarkan penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa di Indonesia pada 2011, Badan Bahasa melaporkan sedikitnya terdapat 514 bahasa daerah di Indonesia selain Melayu dan pelbagai dialeknya. Sedangkan menurut Jurnal Masyarakat dan Budaya yang dikutip Ethnologue: Language of The World (2005), Indonesia memiliki 742 bahasa daerah dan 737 di antaranya masih aktif.

Tapi tentu nasib bahasa-bahasa itu berlain-lainan. Bahasa Jawa, Sunda, dan Madura, misalnya, masing-masing digunakan oleh 75 juta, 27 juta, dan 13,7 juta orang, sementara, menurut Prof. Dr. Multamia Lauder, pakar linguistik dari Universitas Indonesia, bahasa Massep (Papua), Kwarisa (Aru, Maluku), Salas (Aru, Seram), dan 20an bahasa lain kini seperti telur di ujung tanduk. Kepada Antara, Multamia mengatakan bahwa tinggal 6 hingga 500 orang saja yang menuturkan bahasa-bahasa tersebut.

Selaku lembaga yang mengurusi hal tersebut, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tentu tidak berhenti pada penelitian. Pada 2007 dan 2012, misalnya, bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mereka menggelar kongres internasional yang melibatkan pakar dari dalam dan luar negeri. Hasilnya ialah rekomendasi pembuatan perda tentang pemertahanan dan pengembangan bahasa, pengembangan aksara, pembentukan dewan bahasa dan sastra, serta gerakan Bangga Berbahasa Daerah untuk bahasa Bugis-Makassar yang memiliki penutur sebanyak 1,6 juta orang.

Orang bisa dan berhak berdebat tentang kegunaan kongres, namun, yang jelas, ia memerlukan tenaga dan biaya besar, serta tindak lanjut yang ajek—yang juga akan memakan ongkos serta usaha keras dari orang banyak. Bagaimana daerah-daerah yang tidak memiliki cukup sumberdaya buat menggelar kongres?

Kemudian, andai ada cara yang lebih mangkus dan pemerintah pusat memberikan dukungan yang memadai, pasti ada prioritas. Bahasa mana yang perlu ditolong lebih dulu? Bila ada 10 bahasa daerah yang terancam punah dalam waktu 2 atau 3 tahun sementara pertolongan baru bisa diberikan kepada separuhnya, apa dasar yang dipakai buat memilih yang separuh itu dan membiarkan yang separuhnya lagi mati kering?

Tentang pemeliharaan bahasa daerah di sekolah-sekolah, Goenawan Mohamad menyampaikan pendapatnya di Facebook pada 2013: “Sejak bertahun-tahun, anak sekolah di Jawa Tengah diajari bahasa Jawa—artinya bahasa Solo-Yogya, tapi tak ada bahasa Tegal atau Banyumas. Persoalan lain: di sebuah kota yang penduduknya tak terdiri dari pengguna satu bahasa, bahasa mana yang dipilih? Bagaimana memilihnya? Siapa yang menentukan? Atau diajarkan tiap bahasa ke tiap kalangan pengguna bahasa?”

Pada akhirnya, takdir yang murung—punah, barangkali tak terhindarkan bagi sejumlah bahasa daerah di Indonesia. Kaum yang semestinya menuturkan bahasa-bahasa tersebut sebagaimana orang-orang sebelum mereka boleh jadi memutuskan untuk tidak setia dan beralih kepada bahasa-bahasa yang membukakan kesempatan lebih luas di bidang ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Tetapi mereka tidak patut disalahkan. Pemerintah, hingga taraf tertentu, berhak pula minta pemakluman—sekalipun tetap bersalah—sebab menjalankan negara, anda tahu, lebih-lebih yang masyarakatnya pusparagam, tidak seperti menggowes sepeda di jalan landai.

Dan di hadapan perkara-perkara semacam ini, sudah sepatutnya para pengobar slogan NKRI harga mati berhenti bicara dan mulai menggunakan akal mereka.

Tapi situasi sedih itu tak berarti dunia gelap dan jalan keluar tertutup belaka. Jurnalisme, sastra, musik, film, teater, dan medium-medium lainnya, meski terbatas sebab mesti ikut aturan main masing-masing, dapat diboncengi oleh unsur-unsur bahasa daerah, mulai dari kosakata hingga sintaksis, untuk menjadi bagian dari bahasa Indonesia.

Dalam sajak “Derai-derai Cemara”, Chairil Anwar menulis: “Aku sekarang orangnya bisa tahan/Sudah beberapa waktu bukan kanak lagi.” Orangnya bisa tahan itu terangkai dalam sintak bahasa Jawa, bukan Melayu yang merupakan bahasa ibu Chairil. Dan “Cerita buat Dien Tamaela”: Beta Pattiradjawane, menjaga hutan pala./Beta api di pantai. Siapa mendekat/Tiga kali menyebut beta punya nama.” Beta punya nama tentu mengingatkan pembaca kepada dialek Maluku.

Kosakata bahasa Indonesia tidak memadai? Tentu, jika kita membiarkannya demikian. Pada 1953, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hanya merangkum 23 ribu kosakata. Tapi ia sanggup dan telah berkembang. KBBI edisi keempat (2008), menurut Badan Bahasa, memiliki lebih dari 90 ribu kosakata. Dan dari jumlah itu, bahasa daerah baru menyumbangkan kekayaannya sebesar 3,99 persen atau 3,6 ribu saja.

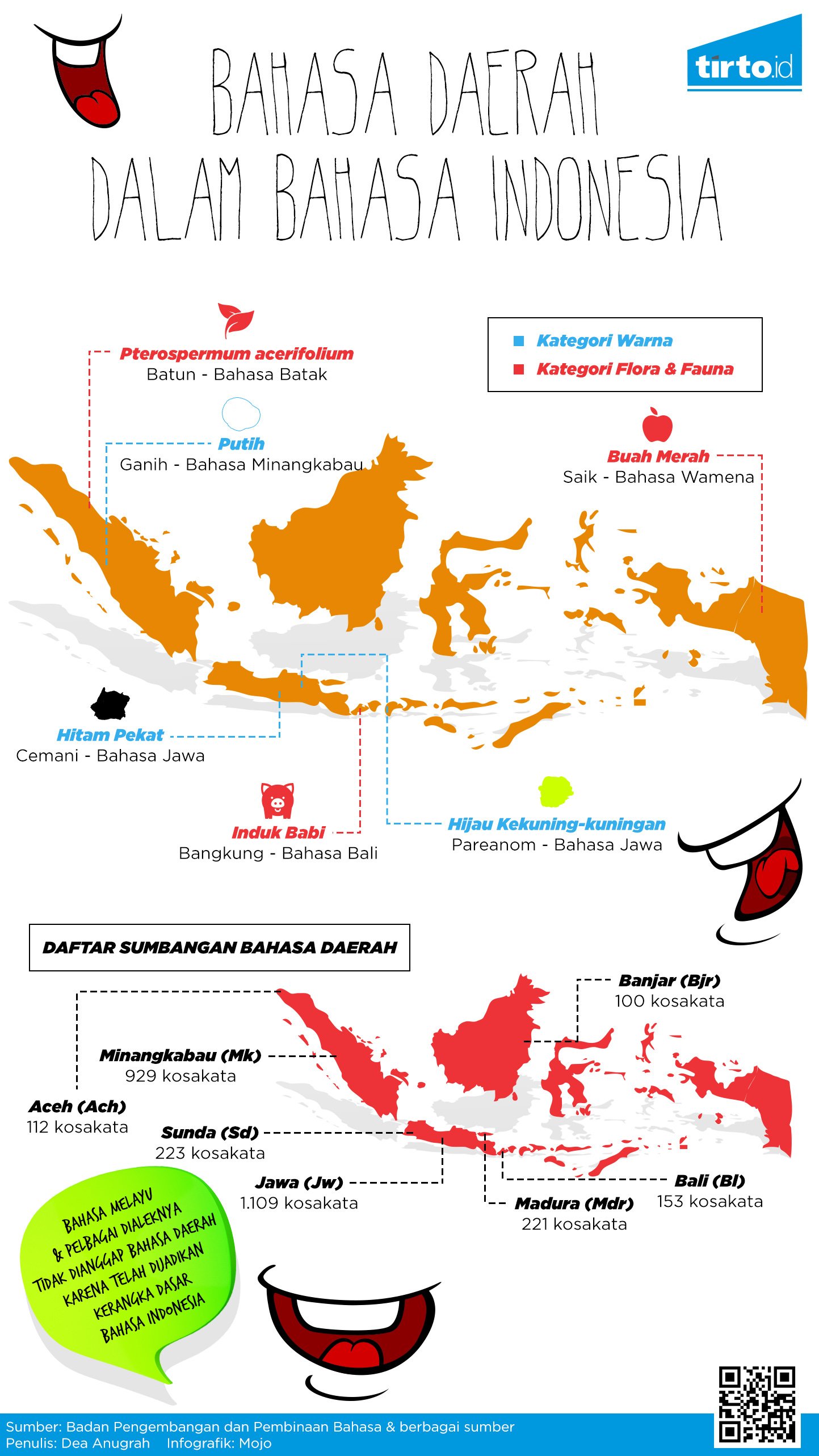

Untuk menyebut warna hijau kekuning-kuningan, misalnya, kini kita punya pareanom (Jawa). Merah dan putih? Sirah dan ganih (Minangkabau) pun boleh. Bagaimana dengan “tanaman semak yg daunnya kecil dan berbau tajam, yang batangnya digunakan untuk menyapu halaman”? Ada sibalaya dari bahasa Kaili. Pterospermum acerifoliu? Kawan-kawan Batak memperkenalkan nama yang ringkas dan enak didengar untuknya: batun.

Banyak orang beranggapan bahwa bahasa Indonesia meringkus keberagaman alam pikir masyarakat yang terkandung dalam bahasa-bahasa daerah. Itu mungkin benar. Namun, di sisi lain, kita perlu mengingat bahwasanya bahasa Indonesia diciptakan dengan membayangkan masyarakat Indonesia, masyarakat baru yang terdiri dari kelompok-kelompok yang pada dasarnya tak memiliki ikatan apa-apa. Ia diciptakan untuk kita semua, untuk mewadahi alam pikir dan sejarah yang kita rangkai bersama. Artinya, ia siap menampung apa saja yang hendak kita tambahkan padanya.

“Gunakan kosakata daerah. Biarkan orang mengerutkan dahinya," kata Anies Baswedan. "Melalui para blogger dan media massa, saya yakin, kosakata Bahasa Indonesia bisa bertambah hingga 200.000 kosakata dalam waktu empat tahun”

Penulis: Dea Anugrah

Editor: Maulida Sri Handayani