tirto.id - Akhir April lalu (29/4), media sosial gempar lantaran beredarnya video dugaan aksi intimidasi oleh sekelompok orang berkaos #2019GantiPresiden saat Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi persekusi itu, salah satunya, menimpa Susi Ferawati dan anaknya. Ia melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Metro Jaya keesokan harinya (30/4).

“Saya kayak diarak begitu. Anak saya nangis di pelukan saya. Saya tetap [bertahan] walau tetap disawer uang ke muka saya,” kata Susi.

Kejadian tersebut dialami Susi saat ia dan anaknya ikut jalan santai dari kawasan Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia yang diinisiasi kelompok yang menamakan diri #DiaSibukKerja. Menurut pengakuan Susi, dirinya tak tahu bahwa pada hari yang sama ada kelompok massa berbaju #2019GantiPresiden yang juga menggelar acara di arena Car Free Day.

Kondisi Demokrasi Indonesia

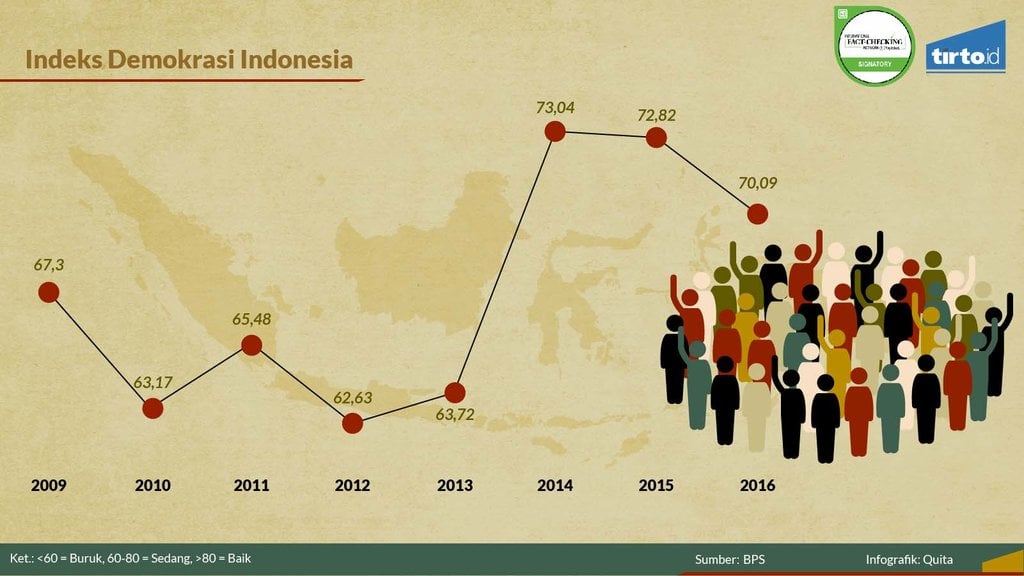

Potongan peristiwa di atas merupakan gambaran kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, meskipun fluktuatif, ada peningkatan dalam tingkat demokrasi Indonesia sejak 2009. Capaian IDI awalnya hanya sebesar 67,30, tetapi angka ini terus naik hingga mencapai titik tertingginya pada 2014 sebesar 73,04. Namun, indeks turun menjadi 72,82 di 2015 dan 70,09 di 2016. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi Indonesia masih masuk dalam kategori “sedang”.

Berdasarkan provinsi, pada 2016 ada empat wilayah masuk dalam kategori baik. Peringkat pertama ditempati oleh DI Yogyakarta yang naik dari 83,19 pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016. Tiga provinsi lainnya adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan skor 83,00, Nusa Tenggara Timur yang mencapai 82,49, dan Sumatera Selatan sebesar 80,95.

Sebanyak 29 provinsi berkategori sedang. Berdasarkan capaian-capaian tersebut, pada 2016, kinerja demokrasi Indonesia terbilang cukup baik dan merata.

Namun, ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan besar, yaitu DKI Jakarta yang turun 14,47 poin dari 85,32 di 2015 menjadi 70,85 di 2016 dan Sumatera Barat sebanyak 13,05 poin dari 67,46 di 2015 menjadi 54,41 pada 2016. Dengan kata lain, Sumatera Barat adalah provinsi satu-satunya yang berkategori buruk pada 2016.

Kebebasan Sipil di Indonesia

Apa yang dilakukan Susi dalam acara jalan santai tersebut merupakan penerapan demokrasi dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Susi bukan satu-satunya warga yang mengalami persekusi. Hal ini bisa dilihat melalui turunnya indeks kebebasan sipil di Indonesia.

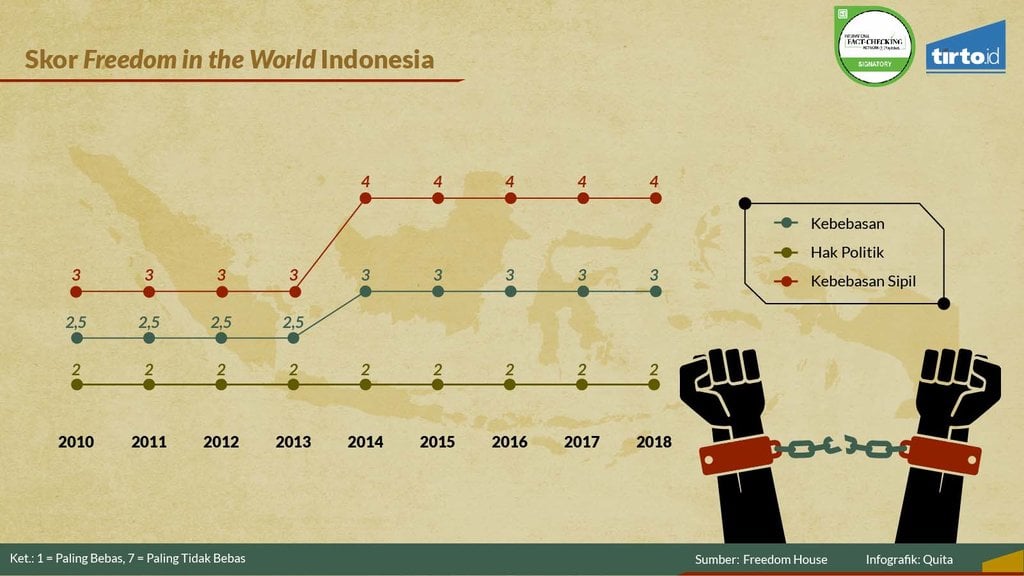

Salah satu laporan yang mencatat penurunan ini adalah Freedom in the World, laporan global tahunan tentang hak-hak politik dan kebebasan sipil yang dinikmati oleh individu. Hak politik dan kebebasan sipil ini dipengaruhi oleh aktor negara dan non-negara, termasuk para pemberontak dan kelompok bersenjata lainnya. Pengukuran menggunakan skala satu (paling bebas) sampai tujuh (paling tidak bebas).

Tercatat pada 2014 skor kebebasan Indonesia turun dari 2,5 pada 2013 menjadi 3,0. Dalam periode yang sama, penurunan terbesar ada pada indikator kebebasan sipil--skor menjadi 4, dan statusnya menurun dari Bebas (Free) menjadi Bebas Sebagian (Partly Free).

Skor 3 dan 4 menandakan bahwa negara secara moderat melindungi hampir semua kebebasan sipil atau sangat melindungi beberapa kebebasan sipil sementara mengabaikan kebebasan lainnya. Penurunan skor disebabkan penerapan undang-undang yang membatasi kegiatan organisasi non-pemerintah dan peningkatan pengawasan birokrasi terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Pengukuran kebebasan sipil Indonesia juga bisa dilihat dengan melihat laporan IDI berdasarkan indikator kebebasan sipil yang terdiri atas 10 indikator. BPS merekam, sepanjang 2010 hingga 2017, dari 10 indikator tersebut, indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat memiliki kinerja yang paling buruk--dengan skor kurang dari 60.

Sebenarnya, indikator ini pernah meraih predikat baik pada 2009 dengan capaian skor 86,67. Namun, pasca-2009 nilai indeks turun tajam menjadi 56,97 dan cenderung stagnan hingga 2016 dengan skor sebesar 50,74. Indikator lainnya yang punya kinerja kurang baik adalah ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Pada 2015 nilainya sebesar 65,32 dan naik menjadi 76,47 pada 2016. Selama tujuh tahun, indikator ini masuk dalam kategori sedang.

Skor di atas menunjukkan bahwa selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, upaya dalam mengatasi ancaman dan pelanggaran kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintahan dinilai buruk. Nilai indeks sempat naik pada 2014 dengan skor 60,61, bersamaan dengan terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden Indonesia ke tujuh.

Oleh Time, Jokowi disebut-sebut sebagai “A New Hope” bagi Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan ekstremisme agama. Namun, selepas 2014 kedua indikator tersebut memiliki kinerja buruk, beriringan dengan merosotnya skor Indeks Demokrasi Indonesia.

Persekusi karena Keyakinan dan Perbedaan Politik

Ancaman dan pelanggaran kebebasan berpendapat yang dilakukan masyarakat juga masuk sebagai tindakan persekusi atau aksi sewenang-wenang terhadap seseorang atau sekelompok warga tanpa rasa keadilan atau kemanusiaan.

Temuan Kontras (PDF) menyebutkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, kasus persekusi meningkat cukup tajam. Riset yang dilakukan selama Oktober 2016-Juni 2017 memperlihatkan tiga tren terbesar persekusi dalam perkara berujar dan berpendapat, yaitu berupa pelarangan (24 kasus), intimidasi (21 kasus), dan pembubaran paksa (19 kasus).

Selain itu, kasus persekusi terbanyak ada di Jakarta dan Jawa Barat. Tak heran bila pada 2016 skor IDI Jawa Barat turun dari 73,04 menjadi 66,82 dan Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan penurunan IDI terbesar.

Rivanlee Anandar, staf Divisi Advokasi Pembelaan HAM KontraS, menyatakan bahwa korban persekusi yang muncul selama periode tersebut mayoritas akibat perbedaan pandangan politik atau minoritas di masyarakat.

Persekusi pun tidak dilakukan individu atau kelompok kecil, tetapi kelompok besar seperti ormas. South East Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) mencatat, dari Januari 2015 hingga Februari 2018, ada 65 kali pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi di Indonesia. Pelanggaran tersebut berupa intimidasi, pelarangan, perusakan, interogasi, penangkapan, pembredelan, dan pembubaran paksa.

Dari jumlah tersebut, 32 di antaranya dilakukan oleh ormas. Oleh SAFE Net dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ormas kekerasan (FPI, FUI, GPK), ormas agama (banser NU, GP Ansor), dan ormas kepemudaan (Pemuda Pancasila, FKPPI).

Beberapa kasus persekusi tersebut misalnya pelarangan pemutaran film Senyap di Yogyakarta pada 2015, pembubaran paksa Lokakarya LGBT yang diadakan Rumah Belajar Pelangi pada 2016, intimidasi dan pengepungan terhadap kegiatan Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi di LBH pada 2017.

Lemahnya Penanganan Kasus Persekusi

Juni 2017 lalu, Jokowi menegaskan bahwa kelompok-kelompok tertentu tidak boleh melakukan persekusi karena berlawanan dengan asas-asas hukum negara. Baik perorangan maupun kelompok, tidak boleh main hakim sendiri.

"Tidak ada, tidak boleh dan tidak ada. Kita bisa menjadi negara barbar kalau hal seperti ini dibiarkan," ujar Jokowi.

Sayangnya, meski Jokowi telah membuat pernyataan tersebut, negara seolah lembek dalam menangani perkara persekusi. Bahkan, negara ikut bertindak sebagai pelaku persekusi. Misalnya dalam pembubaran paksa Lady Fast di Yogyakarta pada 2016 dan PORSENI Waria-Bissu se-Sulawesi Selatan pada 2017 yang dilakukan oleh polisi.

Kasus lainnya menimpa kelompok Ahmadiyah dalam bentuk pelarangan beragama dengan menyegel Masjid Al-Hidayah di Depok, Jawa Barat dan pelarangan beribadah bagi orang Syiah di Sampang, Madura.

Bahkan, laporan United States Commission on International Religious Freedom (2014, PDF) menyebutkan bahwa Indonesia masih menoleransi dan kadang-kadang secara aktif mendukung upaya kelompok ekstremis, seperti FPI, untuk menghentikan pertumbuhan agama minoritas seperti Sunni.

Aksi persekusi menerbitkan ketakutan untuk berpendapat dan berekspresi secara bebas. Padahal kebebasan berekspresi seseorang dijamin dalam Undang-Undang Pasal 28 (E) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ini merupakan bentuk ancaman terhadap demokrasi.

Bila pembiaran terus berlangsung, persekusi bisa meluas jadi konflik horisontal dan berujung pada kegagalan negara, ketika pemerintah tak lagi memegang kendali atas pemenuhan hak-hak warga negara.

Editor: Maulida Sri Handayani