tirto.id - Di sebuah acara amal, seorang gadis muda yang baru saja putus dari pacarnya terkesan pada sebuah mesin tik tua: dijual seharga hanya lima dolar dan makin membuatnya tertarik. Kunjungannya ke acara amal itu akhirnya diakhiri dengan memboyong pulang mesin tik itu.

Sampai di apartemen ia kecewa. Tuts-tutsnya tersendat, spasinya kacau, dan belnya mati. Maka esoknya ia membawa mesin tik tua barunya itu ke sebuah toko reparasi. Lagi-lagi ia dibikin kecewa karena si reparatornya tak mau menyentuh mesin itu, apalagi memperbaikinya.

“Nona, aku memperbaiki mesin-mesin. Tapi ini? Ini mainan,” kata pak tua penjaga toko dengan ketus.

Ia lalu membongkar mainan yang disebut mesin tik oleh si nona. Sekadar untuk membuktikan ucapannya. Tangannya lalu melambai pada rak di dinding yang didereti serbaneka mesin tik.

“Lihatlah. Semua ini mesin. Terbuat dari baja. Hasil karya insinyur. Dirakit di pabrik-pabrik di Amerika, Jerman, Swiss. Kau tahu mengapa saat ini mereka berada di rak di atas sana?”

“Karena mereka dijual?”

“Karena mereka dirakit agar bertahan untuk selamanya!” kata si lelaki tua seraya berteriak.

Kini si gadis benar-benar patah hati. Dengan putus asa ia “curhat” bahwa ia ingin menulis sesuatu dengan mesin tik untuk mengisi hari-harinya dan menulis surat untuk ibunya. Lagi, dengan tulisan-tulisannya ia ingin meninggalkan suatu yang berharga untuk anak-anaknya kelak.

Si penjaga toko tersentuh juga. Ia lantas menunjukkan sebuah mesin tik buatan Swiss keluaran 1959. Ia menyebut mesin tik itu sebagai puncak terbaik mesin tik manual. Tak tertandingi hingga kapan pun. Marcedes-Benz-nya dunia mesin tik: Hermes 2000.

“Hermes ini dibuat ketika aku berusia sepuluh tahun. Mesin tik ini tidak bisa dihancurkan.”

“Sama sepertimu,” tukas gadis itu.

“Anak-anakmu akan belajar mengetik dengan mesin tik ini,” jawab si penjaga toko seraya tersenyum.

Kunjungan yang berawal mengecewakan itu akhirnya berakhir melegakan. Si nona pulang dan menghabiskan malam itu bercengkrama dengan mesin tik barunya—benar-benar mesin dalam arti sesungguhnya.

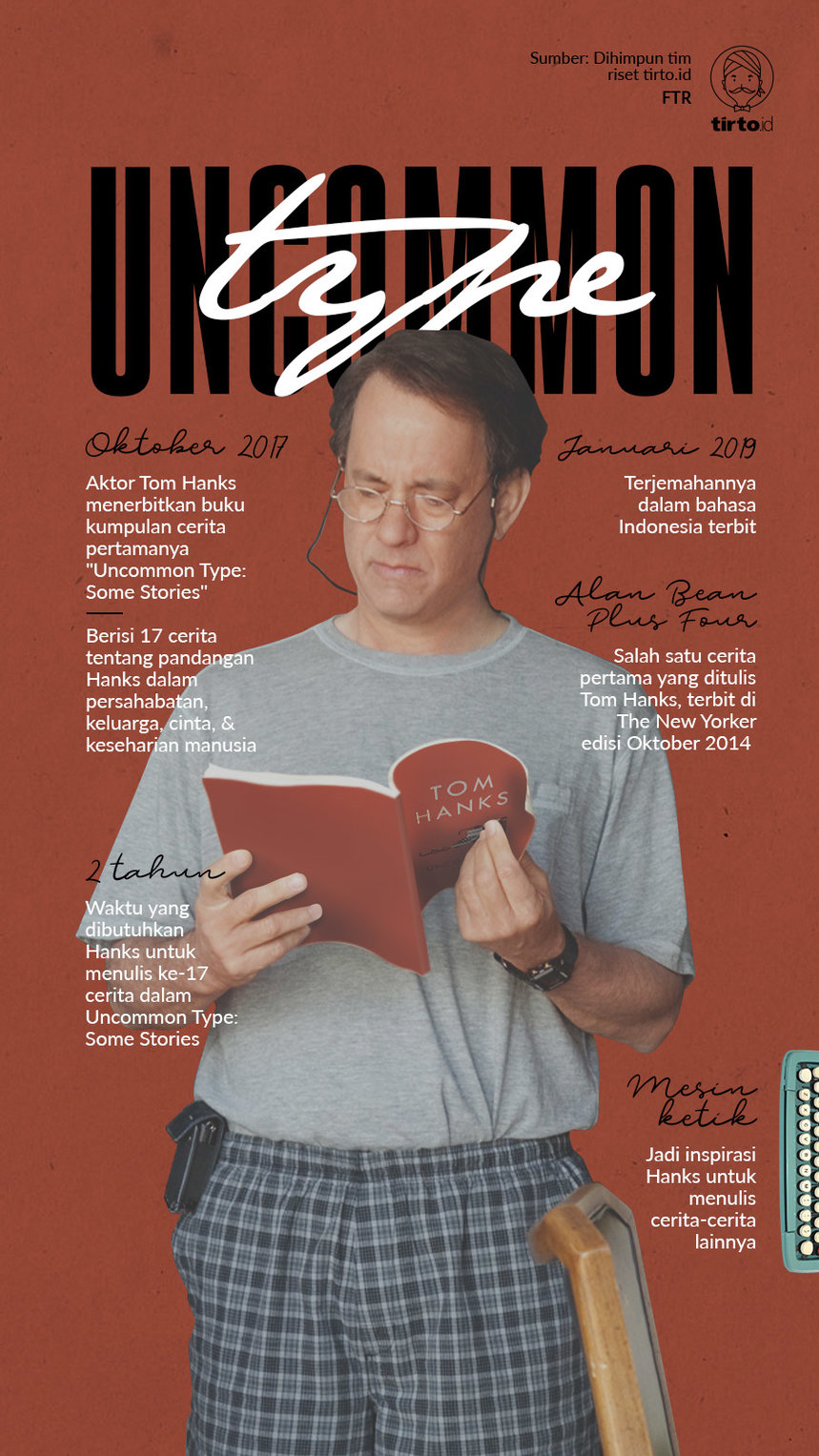

Kisah sederhana itu tersua dalam sebuah cerita bertajuk “Inilah Meditasi Hatiku” karya Tom Hanks. Iya, Tom Hanks yang aktor Hollywood peraih dua piala Oscar itu. Pada Oktober 2017 ia menerbitkan sebuah bunga rampai fiksi yang dijuduli Uncommon Type: Some Stories. Dan terjemahan bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Noura Books pada Januari 2019.

“Inilah Meditasi Hatiku” yang saya cuplik itu, seturut pengakuan Tom Hanks sendiri, sebenarnya adalah kisah bagaimana ia mendapatkan mesin tik pertamanya medio 1973. Kala itu seorang temannya melungsurkan sebuah mesin tik tua padanya karena si kawan mendapat mesin tik elektrik Olivetti baru yang cantik.

Sayangnya, mesin tik lungsuran itu sudah sedemikian rusaknya hingga susah dipakai. Setelah lebih dari satu setengah tahun berusaha mereparasinya, Tom Hanks menyerah. Mesin tik itu tak bisa dipakai pada akhirnya.

“Waktuku habis hanya untuk memperbaikinya, seperti yang dilakukan gadis dalam cerita itu. Apa yang terjadi padanya di toko reparasi mirip obrolanku dengan orang tua itu,” ungkap Tom Hanks tentang cerpennya itu sebagaimana dikutip laman National Public Radio.

Di balik sosok populernya sebagai aktor, Tom Hanks dikenal sebagai kolektor mesin tik yang obsesif. Sekira 250-an mesin tik antik jadi koleksinya dan 90 persennya masih berfungsi sempurna. Karena itulah, Tom bisa dengan fasih dan akurat menjelaskan fitur-fitur Hermes 2000 dalam cerpen itu. Juga deskripsi yang hidup tentang Remington 7 dan Royal Safari.

Karena kecintaannya pada mesin tik pulalah ia kemudian menganggit fiksi. Mesin tik-mesin tik itu menyusup ke dalam 17 fiksi yang terhimpun dalam Uncommon Type.

Proses Kreatif

Dorongan untuk serius menulis didapat Tom dari Nora Ephron, sutradara sekaligus penulis naskah film Sleepless in Seattle (1993). Dalam film itu Tom ikut terlibat sebagai Sam Baldwin, si protagonis utama.

Tom sejak lama punya kebiasaan mengetik dengan mesin tik di sela-sela latihan atau pengambilan gambar. Ia biasa mengetik memo, ucapan terima kasih, atau tanggapan-tanggapan atas suatu hal selama proses produksi. Suatu kali Nora mengetahui kebiasaan Tom itu.

"Lantas dia selalu memberiku alat tulis,” aku Tom sebagaimana dikutip laman Time.

Sejak itu Tom mulai menseriusi kegiatan kala senggangnya itu, dibantu Nora. Hingga ia kemudian menulis sebuah opini untuk The New York Times. Opini berjudul “I Am TOM. I Like to TYPE. Hear That?” itu tayang pada 3 Agustus 2013 silam.

Isi opini Tom tak jauh-jauh dari soal kegandrungannya pada mesin tik. Baginya menulis dengan mesin tik laiknya memahat sebuah batu. Apa yang tertulis akan abadi, tak seperti email yang dengan gampang dihapus. Dengan nada meyakinkan ia juga mengoceh tentang pilihan mesin tik yang suaranya cocok dengan si pengetik.

“Remington dari tahun 1930-an bersuara THICK THICK. Midcentury Royals terdengar seperti suara CHALK yang berulang. Bahkan mesin tik yang dibuat untuk permulaan era jet seperti Smith Corona Skyriter dan karya Olivetti, bersuara FITT FITT FITT seperti lesatan peluru dari pistol Walther PPK berperedam milik James Bond,” tulis Tom.

Dengan mesin tik pula ia mulai menulis draft cerita-ceritanya. Suatu kali ia membaca majalah The New Yorker dan tertarik pada salah satu cerpennya. Ia lantas mengirim salah satunya ke majalahitu. Tak dinyana editor menyukainya. Cerita berjudul “Alan Bean Plus Four” itu akhirnya terbit pada 27 Oktober 2014.

Banyak orang kepincut dengan cerpen itu, termasuk Ajay Singh “Sonny” Mehta, editor kepala Penerbit Knopf. Maka Sonny menawari Tom untuk menerbitkan cerita-cerita anggitannya.

“Yah, kenapa tidak,” seru Tom mengiyakan.

Jadilah sejak itu ia berkonsentrasi menyelesaikan cerita-ceritanya. Seperti biasa, ia menulis di sela-sela jadwal produksi filmnya yang padat.

"Kukerjakan cerita-cerita itu dalam dua tahun. Aku menulis di hotel selama tur pers. Aku menulis saat liburan, di pesawat, di rumah, dan di kantor. Ketika aku benar-benar bisa membuat jadwal tetap, aku menulis dari jam 9 pagi hingga jam 1,” aku pemeran Robert Langdon di film The Da Vinci Code itu seperti dikutip The Guardian.

Ada Nostalgia, Ada Satir

Selalu ada mesin tik dalam setiap kisah bikinan Tom. Entah itu hanya sekadar sisipan atau sebagai elemen penting dalam plot. Agaknya itulah caranya menjalarkan renjana besarnya akan mesin tik kepada pembaca. Meski begitu, tema-tema yang dikisahkannya sebenarnya lebih luas, mulai soal persahabatan, keluarga, cinta, dan keseharian manusia.

Tom Hanks dengan nama besarnya di dunia film tentu tak harus bersusah payah agar debut antologi fiksinya itu sukses di pasaran. Ia boleh jadi tak berpretensi jadi penulis fiksi untuk seterusnya. Meski begitu toh ia melewati juga proses laiknya penulis fiksi lain. Jadi, setidaknya kisah-kisah Tom tak hadir ala kadarnya.

Yang paling menonjol dan asik diikuti tentu saja kisah “Alan Bean Plus Four” yang telah terkurasi oleh editor The New Yorker—tempat tayangnya naskah-naskah beberapa penulis terbaik Amerika. Cerpen ini berkisah tentang sekelompok remaja yang merakit roket dan terbang ke bulan.

Itu adalah kisah fantasi ilmiah yang membumi dan terasa dekat berkat pertautannya dengan aplikasi-aplikasi ponsel pintar. Juga nostalgik dengan adanya kilasan ke nama-nama ikon pop seperti George Harrison, Pink Floyd, atau film Lion King. Nama pesawat ulang-alik itu sendiri adalah Alan Bean yang terinspirasi dari astronom keempat dari NASA yang menginjakkan kaki di bulan.

Kesan-kesan nostalgik yang lebih kental terasa dalam kolom-kolom Hank Fiset, si wartawan oldschool yang tergagap-gagap menghadapi era internet. Lewat seri “Kota Kita Hari Ini Bersama Hank Fiset” Tom mengajak pembaca menengok masa-masa ketika meja-meja di newsroom sebuah surat kabar disesaki mesin tik, bukan komputer dan internet.

Koran Hank Fiset hampir berhenti cetak karena kini semua orang membaca berita melalui ponsel pintar atau laptop. Ia yang hanya seorang wartawan tua tentu tak kuasa mencegah hal itu. Ia pun mengakui bahwa itu adalah kemajuan.

Tapi, ia juga lewat kolomnya yang turut sekarat, masih sempat menyindir melalui contoh teks yang jadi berantakan gara-gara fitur autocorrect di ponsel. Di zamannya, ketika para wartawan mengetik dan menyunting dengan mesin tik, hal demikian hampir mustahil terjadi.

Atau juga sindiran halus dalam kalimat macam ini: “Satu-satunya caramu membaca kolomku dan segala hal lain yang sedang kau pegang ini adalah melalui salah satu dari banyak perangkat digitalmu—ponsel, mungkin, atau arloji yang baterainya perlu diisi ulang setiap malam.

Lainnya yang juga layak jadi sorotan adalah cerpen “Tur Promosi di Kota Cahaya” yang berkisah tentang kehidupan artis kelas B yang ketiban pulung terlibat dalam produksi film besar Hollywood. Agaknya Tom menulis kisah ini sebagai satir atas kehidupan showbiz yang selama ini ia geluti.

Cerpen itu berkisah tentang Rory Thorpe yang tergagap pada jadwal super padat yang tiba-tiba harus ia lakoni dan kenaifannya atas ketenaran semu yang ia dapat secara instan. Tom menceritakan bagaimana Hollywood memoles citra artis-artinya melalui mantra “kejujuran secukupnya”, hingga akhirnya Rory mengeluh, “Aku tak lagi meyakini kata-kata yang keluar dari mulutku.”[]

Editor: Nuran Wibisono