tirto.id - Bagi sebagian orang, ucapan penyemangat seperti “jangan menyerah”, “kamu masih lebih beruntung dari yang lain”, atau “be positive” mungkin cukup ampuh untuk mematahkan pikiran dan perasaan buruk yang menghantui mereka.

Namun, bagi sebagian orang lain, ada kalanya kalimat tersebut justru terasa menyengat—membuat merasa kecil diri, bahkan jadi pemicu gangguan psikis.

Hal tersebut pernah diungkit oleh pakar kesehatan jiwa dr. Jiemi Ardian, SpKJ dalam unggahan di akun Instagram-nya pada 2019 silam.

Di situ, ia mendikotomi antara ekspresi-ekspresi empati dan ucapan yang mengandung toxic positivity.

Toxic positivityadalah istilah populer yang mengacu pada situasi ketika seseorang secara terus-menerus mendorong kenalannya yang sedang tertimpa kemalangan untuk melihat sisi baik dari kehidupan, tanpa mempertimbangkan pengalaman yang dirasakan kenalannya atau tanpa memberinya kesempatan untuk meluapkan perasaan.

Dalam penjelasan tentang toxic positivity, Urban Dictionary menyebut kalimat “Kalau kamu tetap positif, kamu akan mengatasi segala kesulitan yang ada” sudah mengabaikan perasaan sesungguhnya dari orang yang sedang bermasalah—seolah-olah perasaan negatif yang dialami dan ingin diungkapkannya tak penting bagi lawan bicara.

Kontras dengan ucapan-ucapan di atas, Jiemi menyuguhkan ungkapan yang lebih bermuatan empati untuk disampaikan pada orang-orang yang dirundung musibah.

“Dalam keadaan ini, sepertinya sulit ya melihat hal-hal yang baik. Saya mencoba memahami”, “Wajar jika kita merasa kecewa dalam keadaan ini”, “Aku pikir kamu pasti merasa berat saat ini, ya…” adalah beberapa contoh ujaran yang bisa kamu sampaikan ketika melihat kenalanmu diliputi perasaan negatif alih-alih mencekokinya langsung dengan dorongan berpikir positif.

Mengapa dorongan “be positive” bisa berdampak negatif?

“Sering kali, yang di sekeliling mereka mengatakan hal-hal yang seakan-akan positif, padahal bukan itu yang sedang dibutuhkan orang yang bermasalah.”

Lebih lanjut, ia memaparkan setiap emosi memiliki pesan, baik itu amarah, rasa jijik, sedih, bahagia, atau takut.

Apabila emosi-emosi itu disangkal atau dipendam demi terus terlihat positif atau bahagia di depan orang-orang, akibatnya malah emosi negatif menumpuk, kemudian bisa memicu stres dan sakit psikis serta fisik alias psikosomatis.

“Emosi yang ditekan terus bisa jadi penyebab atau pemberat gangguan psikis. Yang paling sering terjadi [gangguan psikisnya] ya gangguan kecemasan dan depresi mayor,” imbuh Jiemi.

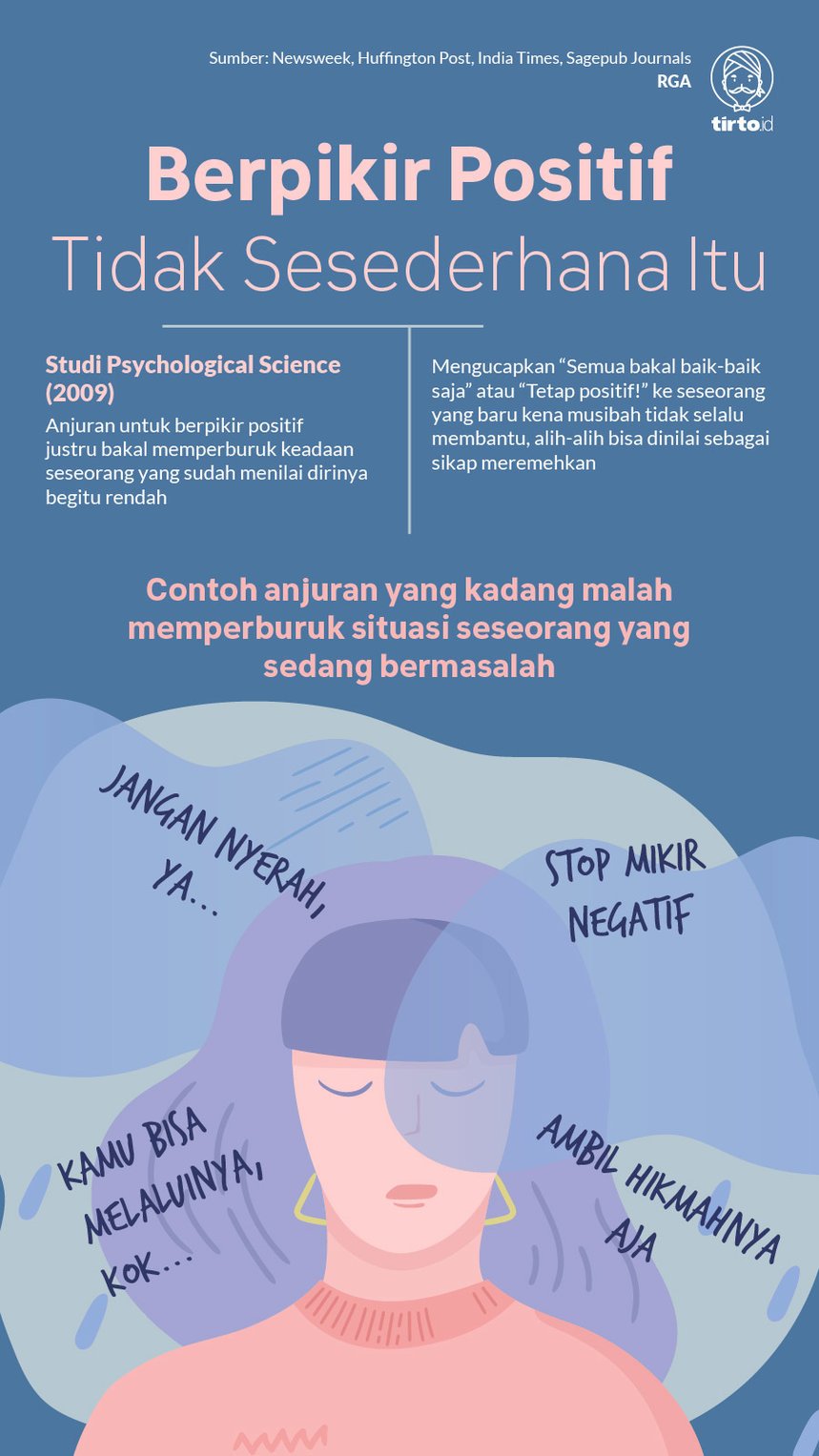

Sisi gelap ujaran positif yang langsung disampaikan pada orang bermasalah, atau diinternalisasi oleh mereka, juga disampaikan oleh tim peneliti pimpinan Joanne V Wood dalam studi di jurnal Psychological Science (2009).

Tim peneliti mendapati kata-kata positif yang ditujukan kepada responden berpenilaian diri rendah justru membawa dampak negatif.

Ketika responden terus menekankan pada diri sendiri bahwa “aku adalah orang yang menyenangkan” atau berfokus mencari negasi dari hal-hal jelek tentang diri mereka, perasaannya malah semakin buruk.

Dilansir dari Newsweek, profesor psikologi dari Bowdoin College, Barbara Held, menyatakan bahwa kebudayaan kita memang melanggengkan toleransi rendah terhadap orang-orang yang susah tersenyum atau tak bisa melihat sisi baik dari suatu peristiwa buruk.

Tak jarang masyarakat berharap agar keadaan emosional orang yang berduka segera pulih. Alih-alih membantu, harapan demikian justru semakin menyusahkan pihak yang berkabung.

“Tirani sikap positif punya dua komponen: pertama, kamu merasa buruk saat diliputi rasa duka, kemudian kamu dibuat merasa seolah-olah cacat kalau kamu tak bisa mensyukuri hal-hal yang kamu miliki, melanjutkan hidup, atau fokus pada hal positif,” tambah Held.

Hal ini diafirmasi lewat survei oleh Susan David, psikolog dari Harvard Medical School dan penulis buku Emotional Agility, terhadap 70.000 responden yang disinggungnya dalam sebuah video Ted Talk.

Sepertiga responden menghakimi perasaan negatifnya sendiri dan berusaha menyingkirkannya karena pandangan bahwa menjadi positif merupakan kebenaran secara moral.

Dampaknya Menyakitkan

Dorongan untuk mensyukuri keadaan atau membandingkan pengalaman diri dengan orang lain malah bisa menjadi belati baru yang menusuk batin seseorang.

Sebagai gambaran, Clara (24)—bukan nama sebenarnya— pernah berkonsultasi dengan beberapa pakar psikologi yang kurang sensitif menanggapi kisahnya.

Clara merupakan seorang penyintas kekerasan seksual pada saat remaja sekaligus pengidap post-traumatic stress disorder (PTSD).

Psikolog pertama menyarankan Clara untuk salat dan percaya bahwa Tuhan tak akan memberi ujian melebihi kapasitas umat-Nya.

Saat pindah berkonsultasi ke psikiater kedua, Clara pernah disarankan agar bersyukur karena bisa melanjutkan hidup sampai sekarang dan tak sampai hamil setelah diperkosa.

Kedua respons ini sempat membuat Clara malas melanjutkan konseling untuk pemulihan mentalnya. “Mereka tuh nggak bener-bener mendengarkan,” terang Clara kepada Tirto. “Padahal, aku merasa ingin dihormati.”

Bagi Clara, beban psikisnya menggunung. Namun dua konseling tadi melihatnya seolah-olah cukup ringan untuk dienyahkan dengan sikap bersyukur dan ibadah.

Ketika seseorang yang merasa tertekan atau berduka memaksakan diri untuk tetap positif atau senang, bahkan mungkin berusaha pura-pura positif sampai hal itu sungguh-sungguh terjadi, kecenderungan yang terjadi adalah dia akan menyalahkan diri sendiri karena tak sesuai ekspektasinya—yang sumbernya tak lain dari ekspektasi masyarakat.

Penyalahan diri ini beririsan dengan rasa kecewa akibat harapan tak tercapai yang ujungnya menjadi tambahan perasaan negatif dalam diri seseorang.

Alternatif Aksi

Menurut dr. Jiemi, hal yang lebih utama ketika kamu menghadapi kenalan yang ditimpa kemalangan bukanlah serta-merta merespons dengan nasihat, apalagi mendorongnya agar segera berpikir positif.

Hal yang lebih penting dilakukan adalah mendengarkan keluh kesahnya tanpa sikap menghakimi, atau memberinya kesempatan untuk mengekspresikan setiap emosi sampai mereda.

Ketika kamu menghadapi teman yang ingin menyerah dalam hidup, alih-alih langsung mengucapkan “jangan menyerah”, kamu disarankan untuk menggali hal-hal di balik keinginan menyerah tersebut.

Misalnya, menanyakan hal apa yang membuatnya ingin menyerah, atau apa yang membuatnya sedih atau tertekan.

“Bisa juga dengan cerita gunanya memaafkan itu apa, cara memaafkan bagaimana. Menekankan kalau kita ada di sini buat menemani dia juga boleh. Tapi itu semua nanti, kalau orang yang bermasalah sudah selesai menyalurkan emosinya tanpa disela nasihat,” jelas Jiemi.

Bagi orang yang dirundung kemalangan sendiri, hal terbaik yang dapat dilakukan saat merasakan emosi-emosi negatif adalah dengan menerimanya.

Menurut psikolog Susan David, emosi negatif itu alamiah.

Hanya dengan mengakui dan membiarkannya ada tanpa buru-buru ditimpa sikap positif semu, seseorang mampu bersikap jujur menghadapi realitas. Tak perlu hidup dalam angan-angan bahwa bersikap positif nonstop adalah suatu kebaikan.

* Artikel ini pernah tayang ditirto.idpada 26 Februari 2019.Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk keperluan redaksional Diajeng.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Maulida Sri Handayani & Sekar Kinasih