tirto.id - Orde Baru adalah rezim yang antikritik. Di penghujung masa pemerintahan Soeharto, siapa saja yang protes bisa menjadi tahanan politik tanpa melalui proses hukum yang adil, bahkan yang paling ekstrem hilang tanpa jejak. Tapi bukan berarti era Reformasi tanpa cela.

Bila Orde Baru tidak malu-malu menekan kritik dengan berbagai cara, pada Orde Reformasi itu terjadi secara lebih terselubung terutama ketika Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diberlakukan pada 2008. UU ITE, kata seorang anggota dewan, dibuat dengan tujuan agar ruang digital bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun dalam praktiknya ia melenceng jauh dari itu, terutama jadi alat gebuk untuk menjerat hukum siapa pun dengan alasan yang subjektif.

Bahayanya saja sama: membungkam kebebasan berekspresi.

Swasta adalah pihak pertama yang menyalahgunakan UU ITE. Pada 2009, seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari dipenjara karena dianggap mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit, padahal yang ia lakukan sekadar mengeluh di media sosial soal pelayanan di tempat tersebut. Kasus ini ramai dan memicu gerakan “Koin untuk Prita”.

Setelah itu korban-korban terus bermunculan, termasuk komedian Muhadkly Acho pada 2017 lalu. Kasus bermula ketika ia memprotes pemeliharaan apartemen Green Pramuka City. Sebagai konsumen, Acho bukannya dilindungi oleh hukum, tapi malah dilaporkan oleh pengembang dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Aturan itu harusnya hanya bisa digunakan untuk melindungi nama baik “seseorang”, bukan “perusahaan”.

Kasus itu akhirnya sampai ke persidangan. Beruntung Acho dinyatakan tak bersalah.

Selain korporasi, banyak juga politikus yang menggunakan UU ITE. Ini semakin membuktikan bahwa UU ITE jadi alat gebuk mereka yang berkuasa, apalagi faktanya politikus-lah yang paling sering menggunakannya.

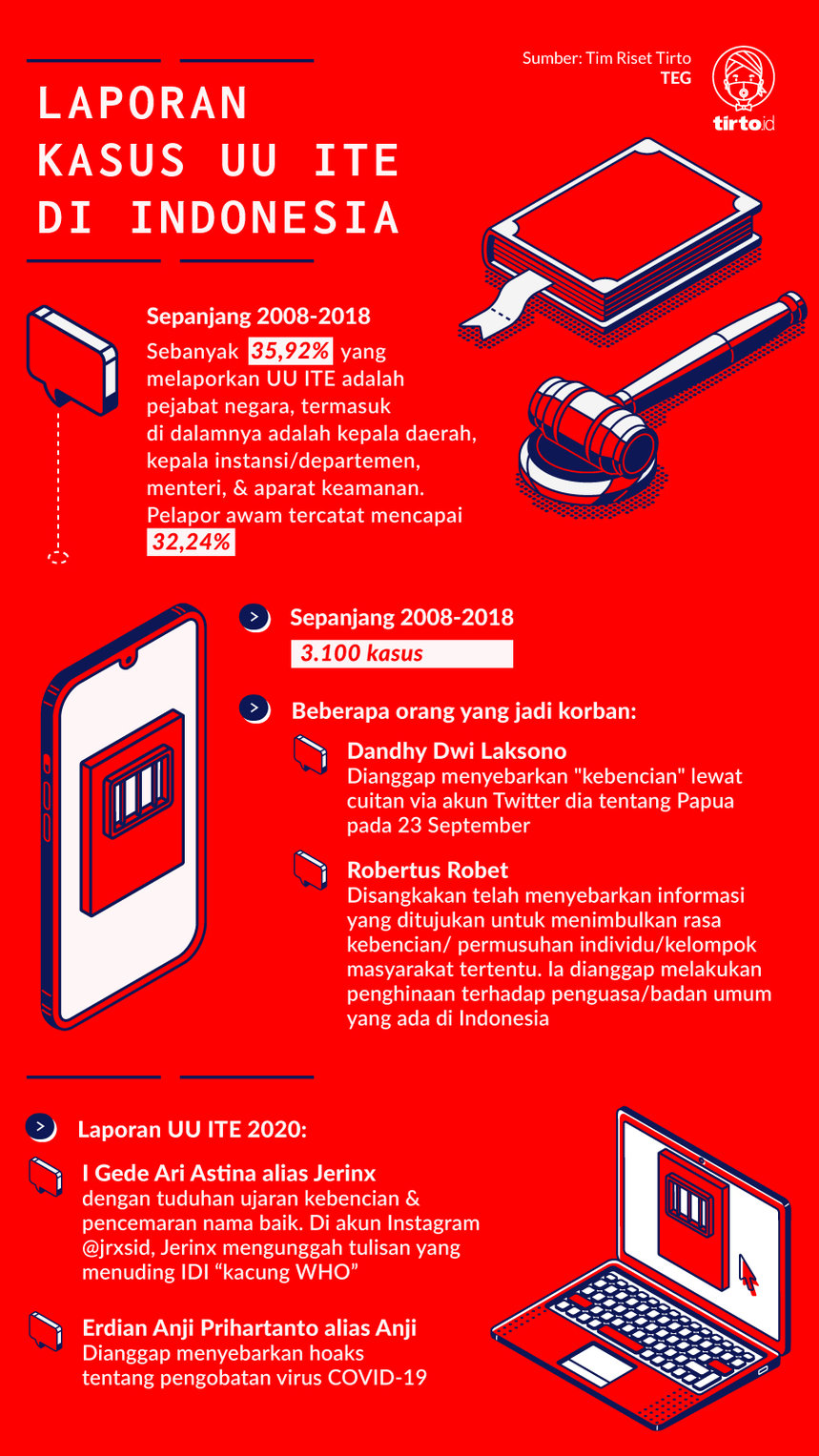

Sampai 2018 lalu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyebut 35,92% dari 245 kasus UU ITE dilaporkan oleh pejabat negara.

Setahun kemudian, dari 3.100 kasus UU ITE yang dilaporkan ke kepolisian, salah satu yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus yang menimpa dosen Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet. Dia dianggap melanggar UU ITE karena sebuah orasi yang mengkritik militer masuk kehidupan sipil.

Tahun lalu hal serupa juga terjadi. SAFEnet mencatat 47 pelapor dari 94 kasus atau lebih dari 50% berstatus pejabat negara. Tentu, tak seperti Robet, tidak semua korban terpantau publik atau media sehingga mendapatkan dukungan hukum atau moral yang luas.

Tahun ini Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memperpanjang daftar pejabat yang menggunakan UU ITE kepada warga sipil yang mengkritik mereka. Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayoga dan Miftah, ke Bareskrim Polri; sedangkan Luhut melaporkan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya.

Moeldoko dan Luhut melaporkan empat orang tersebut atas dasar pencemaran nama baik.

Situs resmi Kominfo, yang tidak lain merupakan lembaga pemerintah, menulis pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE “bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik.” Tapi toh tetap saja dipakai oleh orang-orang dekat Presiden Joko Widodo.

Tidak Menjawab, tapi Main Polisi

Kritik-kritik dari para aktivis atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak asal apalagi tanpa argumen.

Misalnya dalam hal Ivermectin yang merupakan salah satu isu utama dalam konflik Moeldoko dan ICW selain soal ekspor beras. ICW menyebut bahwa Moeldoko diduga terlibat dalam “jejaring” peredaran Ivermectin--yang disebut-sebut dapat mengatasi Covid-19 padahal belum belum mendapatkan restu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ivermectin diproduksi oleh PT Harsen Laboratories, yang wakil presidennya bernama Sofia Koswara. Sofia, tulis ICW dalam laporannya, diindikasikan dekat dengan Moeldoko. Sofia yang juga memiliki saham di PT Noorpay menjalin kerja sama dengan HKTI untuk mengirim petani ke Thailand. Anak Moeldoko, Joanina Rachma, juga merupakan pemegang saham mayoritas di PT Noorpay.

“Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab,” bantah Moeldoko.

Soal ekspor beras, ICW menyebut Moeldoko terlibat bersama PT Noorpay. Tudingan ini kemudian diakui keliru dan ICW meralat pernyataannya serta meminta maaf. Tapi soal Ivermectin, mereka tidak berubah sikap.

Sedikit berbeda dengan ICW yang memakai riset mandiri, penelitian yang dirujuk Haris-Fatia yang kemudian dipermasalahkan Luhut disusun bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Papua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Yayasan Pusaka, Greenpeace, Kontras, dan LBH Papua.

Laporan dengan judulEkonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya yang terbit tahun ini menyampaikan keberadaan petugas gabungan TNI-Polri di Papua “justru menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi masyarakat Intan Jaya.” Teror yang ada di Intan Jaya, mengutip pernyataan Melianus Duwitau, Koordinator Tim Penolakan Penambangan Blok Wabu, “sengaja diciptakan” agar “rencana perusahaan ekstraktif untuk menduduki wilayah itu dapat berjalan mulus.”

Tim peneliti menemukan ada empat perusahaan yang diuntungkan, yakni PT Freeport Indonesia dan/atau PT Antam, PT Madinah Qurrata ’Ain, PT Nusapati Satria, dan PT Kotabara Mitratama.

Menurut laporan tersebut, di PT Antam dan PT Madinah Qurrata ’Ain “terdapat sejumlah nama purnawirawan dan prajurit aktif yang duduk sebagai komisaris atau menjadi salah satu pemegang saham.”

PT Madinah Qurrata ‘Ain (PT MQ) masih dalam tahap eksplorasi emas dengan konsesi lahan 23.150 hektare. Mereka bekerja sama dengan perusahaan asal Australia West Wits Mining yang kemudian mencaplok 64% saham di PT Madinah Qurrata ‘Ain.

“Pada 2016, West Wits Mining juga memberikan sejumlah 30% sahamnya kepada Tobacom Del Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera—anak perusahaan Toba Sejahtra Group— sebagai bentuk perjanjian aliansi bisnis,” tulis laporan. Peran Tobacom Del Mandiri (TDM) dalam hal ini adalah memberikan akses keamanan dan izin keamanan di lokasi proyek.

Luhut dianggap “bersinggungan” karena namanya ada sebagai pemilik saham minoritas di Toba Sejahtera.

Temuan ini kemudian dielaborasi Fatia dengan mengatakan, “Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini.”

Kritik dan temuan ini sebenarnya bukan hal baru. Nama Luhut terindikasi dalam pertambangan yang merugikan warga sudah pernah diulas oleh rumah produksi Watchdocdalam dokumenter berjudul Sexy Killer yang dirilis sebelum Pemilu 2019.

Sexy Killer membahas kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Timur. Yang menjadi sorotan adalah PT Toba Bara Sejahtera Tbk., induk perusahaan dari PT Adimitra Baratama Nusantara, pemilik IUP di Sanga-sanga, Kutai Kartanegara, dengan empat anak perusahaan dan 50 tambang yang menguasai setidaknya lahan seluas 15 ribu hektare. Luhut punya saham di PT Toba Sejahtera Tbk.

Tidak heran Luhut dituding sebagai penanggung jawab kerusakan alam di daerah tersebut, apalagi 10% saham PT Toba Bara Sejahtera Tbk yang pada 2020 berganti nama jadi TBS Energi Utama Tbk dimiliki oleh PT Toba Sejahtra–yang, sekali lagi, minoritas sahamnya dipegang Luhut.

Beda dengan sekarang yang menggunakan polisi, ketika itu Luhut berkomentar dokumenter Watchdoc adalah hasil dari orang “kurang kerjaan.” Para aktivis menganggap jawaban tersebut seperti seorang pengusaha ingin melindungi jaringan bisnisnya belaka.

Apa yang disampaikan oleh Haris, Fatia, dan ICW sebenarnya mengulas kembali jaringan bisnis yang berafiliasi dengan Luhut dan Moeldoko. Luhut dan Moeldoko boleh saja mengaku hendak melindungi nama baik dengan lapor ke polisi, tapi data-data yang ada menunjukkan sebaliknya. Keterbukaan tentang kepemilikan saham pada perusahaan tambang yang Luhut dirikan inilah yang sampai sekarang diminta Haris Azhar tapi tidak juga dibuka.

Sia-Sia Pedoman Penanganan UU ITE

Awal tahun ini Presiden Jokowi mengakui masyarakat resah karena banyak tafsir beberapa pasal dalam UU ITE. Oleh sebab itu, jika diperlukan, dia ingin agar UU ITE dihapus atau setidaknya direvisi.

Pemerintah kemudian membentuk tim untuk mengkajinya.Tapi ia tidak memberikan ketenangan bagi korban UU ITE. Produk hukum bermasalah itu tetap dipertahankan.

Sebagai gantinya, pemerintah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi yang ada juga belum berjalan hingga sekarang.

Ada delapan pasal yang masuk dalam perhatian: Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36. Pedoman ini awalnya terlihat baik. Tujuannya mencegah aparat penegak hukum menindak semua laporan UU ITE yang masuk secara pidana.

“Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan,” petikan dari pedoman tersebut.

Poinnya di kata “pidana”. Artinya, polisi akan tetap memproses laporan hanya saja hukumannya tidak selalu penjara, melainkan denda. Dalam kasus ini, Luhut meminta Haris-Fatia mengganti rugi sebesar Rp100 miliar.

Pemakaian UU ITE oleh pejabat ini justru semakin membuktikan betapa mahalnya kritik di era Jokowi. Sekurang-kurangnya, kritik itu bisa berharga Rp100 miliar. Bedanya dengan Orde Baru hanya masalah harga yang harus dibayar. Mengkritik masih belum bebas di era mana pun.

Editor: Rio Apinino