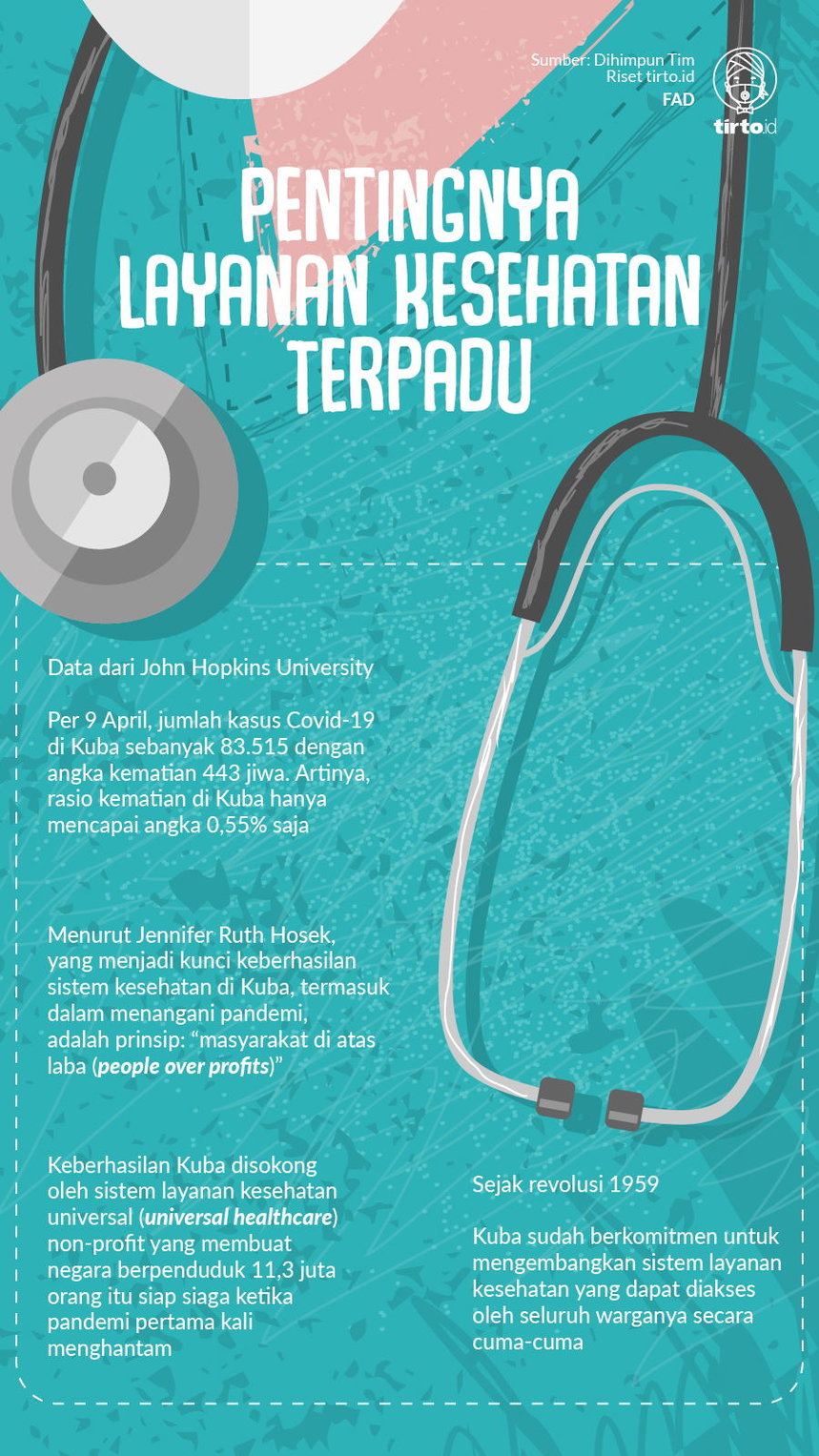

tirto.id - Kuba menjadi salah satu negara yang cukup sukses menangani pandemi Covid-19. Per 9 April, data dari John Hopkins University mencatat jumlah kasus Covid-19 di Kuba sebanyak 83.515 dengan angka kematian 443 jiwa. Artinya, rasio kematian di Kuba hanya mencapai angka 0,55 saja—salah satu yang paling rendah di dunia. Kuba bahkan segera menjadi negara pertama di Amerika Latin yang memproduksi vaksinnya sendiri.

Keberhasilan ini tidak begitu mengagetkan mengingat Kuba telah lama dikenal sebagai negara yang memprioritaskan sektor kesehatan. Namun, apa sebenarnya yang menjadi kunci dari efektivitas sistem kesehatan di Kuba?

Menurut Jennifer Ruth Hosek, profesor di bidang studi transnasional dari Queen’s University, kunci keberhasilan sistem kesehatan di Kuba, termasuk dalam menangani pandemi, adalah prinsip “masyarakat di atas laba (people over profits)”.

Lewat esainya yang dimuat The Conversation pada 17 Maret lalu Hosek berargumen bahwa selain berkat kebijakan berbasis sains dan pola komunikasi efektif, keberhasilan Kuba disokong oleh sistem layanan kesehatan universal (universal healthcare) non-profit yang membuat negara berpenduduk 11,3 juta orang itu siap siaga ketika pandemi pertama kali menghantam. Bagi Hoyek, sebelum pandemi Covid-19 pun, keefektifan sistem layanan kesehatan yang demikian telah dibuktikan saat Kuba menghadapi HIV, Ebola, demam berdarah dan Zika.

“Layanan kesehatan di Kuba bersifat universal,” tulis Hosek. “Sistem layanan kesehatan masyarakat terkoordinasi di seluruh lembaga penelitian dan pusat-pusat pengendalian penyakit, tersebar hingga ke klinik-klinik lokal.”

Lantas, seperti apa sistem layanan kesehatan universal dengan pendekatan nirlaba yang dianggap berhasil mengendalikan pandemi itu?

Kesehatan Untuk Semua

William Kleck, seorang profesor emeritus di bidang kesehatan keluarga dan masyarakat, menjelaskan beberapa karakter efektif dari sistem layanan kesehatan universal, seperti yang dipraktikkan Kuba. Dalam artikel berjudul “Health Equity, Cuban Style” yang dimuat di AMA Journal of Ethics (2021), Kleck menuturkan sejak revolusi 1959 Kuba sudah berkomitmen untuk mengembangkan sistem layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh warganya secara cuma-cuma.

Beberapa tahun pasca-revolusi, semua layanan kesehatan dinasionalisasikan dan diintegrasikan di bawah negara, tanpa melibatkan swasta. Sistem yang demikian telah membawa Kuba menjadi salah satu negara dengan sistem kesehatan terbaik. Meskipun dilanda krisis ekonomi dan embargo berkepanjangan dari Amerika Serikat, sistem kesehatan di Kuba tetap berjalan. Menurut Kleck, Kuba menjadi negara berkembang terbaik dalam mewujudkan cita-cita International Conference on Primary Health 1978, yaitu “kesehatan untuk semua (health for all)”, dengan memberikan akses merata terhadap layanan kesehatannya.

Sistem kesehatan seperti ini umumnya dikenal dengan sebutan Universal Health Care (UHC) dengan model single-payer. Dalam sistem ini, penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan dikendalikan oleh entitas tunggal, yaitu negara. Alih-alih membiarkan banyak perusahaan saling berkompetisi di dalam sektor layanan kesehatan, negara menjadi komando yang bertanggung jawab. Negara membiayai pelayanan kesehatan dengan menggunakan pajak. Dalam bentuk paling “murni”, UHC single-payer dikendalikan oleh negara, tanpa melibatkan entitas lain sama sekali. Tetapi, pada praktiknya di banyak negara maju sistem UHC dengan model single-payer kerap melibatkan swasta yang pengaruhnya dibatasi oleh negara.

Dalam sistem ini, setiap warga memiliki skema tunggal yang seragam terhadap jaminan kesehatan. Jaminan ini memberikan akses terhadap layanan kesehatan dari mulai: rumah sakit, dokter, perawatan jangka panjang, obat-obatan, dokter gigi hingga dokter mata. Lawan dari model single-payer adalah multi-payer, yaitu sistem kesehatan yang didanai oleh lebih dari satu entitas, biasanya melibatkan perusahaan penyedia jaminan kesehatan.

Menurut Kleck, sistem kesehatan UHC single-payer menjadi keunggulan Kuba. Kleck membandingkan sistem kesehatan terpadu, universal dan non-profit ala Kuba dengan sistem kesehatan Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan model yang campur aduk: dominasi multi-payer dengan beberapa karakter single-payer.

Kleck menilai sistem kesehatan di Amerika Serikat mencampuradukkan kepentingan publik, negara, swasta dan banyak aktor lain dengan sumber pendanaan beragam. Sistem kesehatan yang campur aduk ini membuat Amerika Serikat menjadi negara maju yang tidak memiliki akses kesehatan universal. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Lowy Institute Covid Performance Index, AS menjadi salah satu negara yang paling buruk dalam menangani pandemi: menempati posisi 96 dari 106 negara yang disurvei.

Bentroknya Motif Mencari Laba dan Kesehatan Publik

Salah satu fitur penting dari sistem UHC single-payer adalah sentralnya posisi negara. Robert Huish, profesor kesehatan dari Dalhousie University, dalam artikelnya yang dimuat di Journal of Latin American Geography (2020)menyebut sistem kesehatan yang sejak lama diselenggarakan secara terpusat, berbasis sains, dan tanpa motif laba membuat negara kecil seperti Kuba sigap saat dihantam pandemi, meskipun sedang dilanda kemandekan ekonomi. Bagi Huish, ini menjadi pembeda dengan negara yang memberikan jatah besar dan tanpa kendali kuat terhadap swasta dalam penyelenggaraan layanan kesehatannya seperti Amerika Serikat.

“Layanan kesehatan di AS dirancang untuk mencari laba. Strukturnya dibuat untuk mencegah akses dan penggunaan secara luas,” tulis Huish. “Struktur yang digerakkan oleh keuntungan juga bergantung pada layanan yang kompetitif dan kepentingan pemasaran industri farmasi, sehingga dapat membuat perpecahan dan kesalahpahaman dalam masalah-masalah kesehatan publik.”

Studi berjudul “The COVID-19 Pandemic and Ethical Challenges Posed by Neoliberal Healthcare” yang ditulis oleh Christopher Ahlbach dkk. dalam Journal of General Internal Medicine (2020, PDF) menyebut kegagalan penanganan pandemi di Amerika Serikat menjadi bukti kelemahan sistem kesehatan yang disokong prinsip-prinsip neoliberalisme.

Data dari United States Census Bureau menunjukkan pada 2019 terdapat 29,5 juta warga yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Pada 2020 diperkirakan angka itu meningkat menjadi 31 juta. Padahal menurut Ahlbach dkk. jika warga AS memiliki jaminan kesehatan yang universal, diperkirakan 68.000 kematian tidak akan terjadisetiap tahunnya.

Hasil survei pada 2019 menunjukkan hanya 18,7 % rumah sakit dan klinik di AS yang dioperasikan oleh negara, 57,3 % oleh entitas non-profit, dan 24 % oleh perusahaan swasta.

Ahlbach dkk. berargumen bahwa prinsip neoliberal yang mengatakan sektor pelayanan publik mesti diserahkan kepada pasar agar tercipta kompetisi telah membawa dampak buruk bagi penanganan pandemi, utamanya karena kepentingan yang bertabrakan.

“Kepentingan sektor swasta (laba) diprioritaskan, sementara kepentingan publik (perawatan kesehatan) disisihkan,” kata Ahlbach dkk. dalam artikelnya.

AS sempat mengalami kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) selama pandemi. Menurut Ahlbach dkk. ini terjadi karena produsen di AS tidak memprioritaskan petugas medis, melainkan permintaan pasar. Selain itu, banyak rumah sakit swasta di AS menutup layanannya di masa pandemi dengan alasan perhitungan untung rugi. Sebagaimana dilaporkan oleh The Guardian, pada Maret 2020 saja ada 43.000 pekerja di sektor layanan kesehatan mengalami pemecatan. Pemecatan itu dilakukan oleh perusahaan yang menutup fasilitas rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya karena dianggap merugi. Padahal, layanan kesehatan sedang sangat dibutuhkan.

Selain negara maju seperti Amerika Serikat, dominasi peran swasta dalam sektor kesehatan juga memunculkan masalah di negara berkembang seperti India. Menurut laporan untuk Centre for Equity Studies yang ditulis oleh Profesor T. Sundarraman, kepala School of Health System Studies Tata Institute of Social Sciences, pandemi menunjukkan kerapuhan sistem kesehatan India, terutama bagi masyarakat miskin.

Sundarraman dan timnya mengatakan meskipun UHC diterapkan di India, negara tidak mengontrol kuat pengaruh swasta dalam layanan kesehatannya. Sejak 90-an, India mengamini nasihat dari World Bank untuk membatasi intervensi negara dalam sektor kesehatan. Memasuki abad ke-21, pemerintah India mulai mencoba memperkuat peran negara, namun negara tetap tidak berperan sebagai penyedia layanan kesehatan utama, melainkan sebagai regulator harga.

Menurut Sundarraman dan timnya, sistem ini membuat rakyat India dihadapkan pada kesenjangan akses kesehatan. Harga perawatan dan obat-obatan ditentukan oleh pasar. Pengguna layanan kesehatan tidak dilihat sebagai pasien, melainkan konsumen.

“Ini bukan hanya masalah laba,” tulis Sundarraman dkk. “Tetapi, juga soal kekhawatiran bahwa sektor layanan kesehatan yang didorong oleh pertimbangan pasar akan memengaruhi pilihan konsumen dan menciptakan permintaan sesuai dengan hitung-hitungan laba bagi pihak penyedia layanan.”

Selama pandemi, kondisi ini terlihat semakin jelas. Masih berdasarkan keterangan Sundarraman dan timnya, India memang memiliki jaminan kesehatan universal melalui Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), tetapi selama pandemi banyak penyedia pelayanan kesehatan swasta tidak menyediakan akses pemanfaatan PMJAY dalam skema pembayarannya. Selama berbulan-bulan rumah sakit swasta menyediakan perawatan Covid-19 tanpa akses terhadap pemanfaatan jaminan, padahal biayanya selangit.

“Negara harus campur tangan dalam membentuk pengaturan dan pembiayaan layanan kesehatan sedemikian rupa sehingga kekuatan pasar dibatasi untuk memengaruhi pengambilan keputusan klinis atau publik,” tulis kelompok peneliti itu dalam laporan khususnya yang dirilis Scroll Januari lalu.

Pentingnya Komando Negara

Sistem UHC yang terpadu dengan model single-payer tampak berjalan lebih efektif, meskipun diselenggarakan oleh negara berkembang yang sedang terjepit seperti Kuba. Sedangkan sistem kesehatan yang campur aduk, terfragmentasi dan multi-payer menunjukkan banyak persoalan, meskipun diselenggarakan oleh negara makmur seperti Amerika Serikat. Laporan analisis komparatif yang dirilis oleh National Health Care for the Homeless Council (NHCHC) pada Agustus 2020 memperlihatkan kinerja beberapa negara dengan sistem UHC dan single-payer. Negara-negara itu di antaranya: Australia, Kanada, Denmark, Norwegia, Korea Selatan dan Taiwan.

Laporan itu menunjukkan negara yang menyelenggarakan UHC dengan model single-payer menangani pandemi dengan lebih baik. Dalam aspek biaya, tes dan perawatan Covid-19 negara-negara itu memberikan layanan gratis yang bisa diakses semua warganya. Korea Selatan, misalnya. Biaya tes dan perawatan terkait Covid-19 di Korea Selatan 80% ditanggung oleh National Health Insurance (NHI), sisanya ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, warga yang positif Covid-19 diberikan jatah cuti berbayar, sementara yang menganggur diberikan tunjangan pokok.

Alat Pelindung Diri (APD) juga didistribusikan secara terpusat oleh negara. Denmark, misalnya. Pemerintah Denmark membuat badan nasional khusus, Styrelsen for Forsyningssikkerhed di bawah Danish Ministry of Justice, untuk mengendalikan distribusi APD dengan merata. Badan nasional ini bertugas untuk mendistribusikan APD bagi keperluan medis dan pribadi selama pandemi, termasuk dengan cara mengontrol dan mengawasi pasokan APD dari sektor swasta.

Dalam urusan tes massal, model single-payer Denmark juga menunjukkan kekuatannya. Masih menurut laporan NHCHC, di Denmark tidak ada persoalan berbelit terkait biaya yang biasanya dipatok perusahaan penyedia jaminan kesehatan seperti di AS. Skema pembayaran terkoordinasi oleh negara, sehingga warga bisa langsung terlibat dalam tes massal tanpa perlu memikirkan biaya.

Laporan itu menyimpulkan bahwa negara-negara tersebut mengendalikan pandemi dengan lebih baik dibandingkan negara yang sistem kesehatannya tidak terpadu, terpecah-pecah dan dikendalikan oleh banyak entitas dengan kepentingan yang berbeda-beda.

“Negara-negara ini memperlihatkan hasil yang lebih baik selama pandemi dalam hal: jumlah total kasus, jumlah tes untuk setiap kasus baru yang dikonfirmasi, dan total kematian Covid-19 yang dikonfirmasi,” demikian menurut laporan tersebut.

Penulis: Mochammad Naufal

Editor: Windu Jusuf