tirto.id - Usai rapat paripurna pada Kamis (3/1/2019), fraksi-fraksi di DPRD Kota Depok menyatakan sepakat untuk membikin regulasi khusus anti-LGBT. Terkait kesepakatan itu, Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad menyatakan siap mendukungnya.

Idris juga menyatakan bahwa Pemkot Depok telah membuat regulasi anti-LGBT. Regulasi itu tertuang dalam Instruksi Wali Kota Depok nomor 2 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Beserta Dampaknya.

Salah satu instruksinya adalah aparat dan warga diminta untuk aktif memantau dan mengawasi tempat-tempat umum yang diduga berpotensi sebagai tempat penyimpangan seksual. Warga dan pemilik atau pengawas apartemen, rumah kontrakan atau kost diminta melapor apabila melihat atau mendapat informasi terkait pemanfaatan bangunan atau kamar untuk kegiatan yang mengarah ke penyimpangan seksual.

“Seluruh warga masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat kelurahan atau kecamatan di wilayah masing-masing apabila ditemukan indikasi perilaku penyimpangan seksual,” kata Idris sebagaimana dikutip Viva.

Menanggapi hal itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai bahwa beleid semacam itu berpotensi menimbulkan diskriminasi pada warga negara.

"Dalam perlindungan hak asasi manusia, seseorang tidak boleh didiskriminasi, mendapat intimidasi dan mendapat ancaman atau kekerasan karena orientasi seksualnya," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara ketika dihubungi Tirto, Senin (7/1/2019).

Dalam asumsi Pemkot Depok, LGBT dianggap sebagai penyimpangan seksual. Padahal, sejauh LGBT hadir dalam konteks orientasi seksual, maka mereka berhak mendapatkan perlindungan seperti warga negara lainnya. Menurut Beka negara hanya bisa menindak kasus-kasus seksual yang menyimpang seperti pedofilia.

"Batasannya harus jelas sebenarnya. Definisi perilaku LGBT itu harus diperjelas, karena tidak boleh masuk ke ranah privat secara sembarangan. Bagaimanapun juga negara, sesuai amanat konstitusi harus melindungi seluruh warga negara, terlepas dari apapun orientasi seksualnya," ujar Beka.

Negara sendiri seakan lupa pada amanat UUD 1945 untuk melindungi setiap warga negara tanpa terkecuali. Padahal sudah jelas tersurat dalam Pasal 28I ayat 2 tentang HAM bahwa, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Namun, bukannya dilindungi dari diskriminasi dan tekanan, LGBT justru hendak digolongkan sebagai tindak pidana. Setahun lalu, pada Januari 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa dalam pembahasan RUU KUHP di Komisi III DPR, semangat pembahasannya selain menolak LGBT, adalah pemidanaan terhadap perilaku LGBT.

Hal itu, menurut dia, tidak hanya pada perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, namun juga hubungan sesama jenis yang dapat dikategorikan pidana asusila.

"Semangat kami dalam pembahasan RUU KUHP selain menolak LGBT, ada perluasan pemidanaan perilaku LGBT, yaitu tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur juga hubungan sesama jenis dapat dikategorikan pidana asusila," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan DPR masih membahas apakah pasal tentang LGBT itu masuk dalam delik aduan atau tidak namun yang pasti harus ada perluasan cakupan pemidanaan terhadap perilaku LGBT.

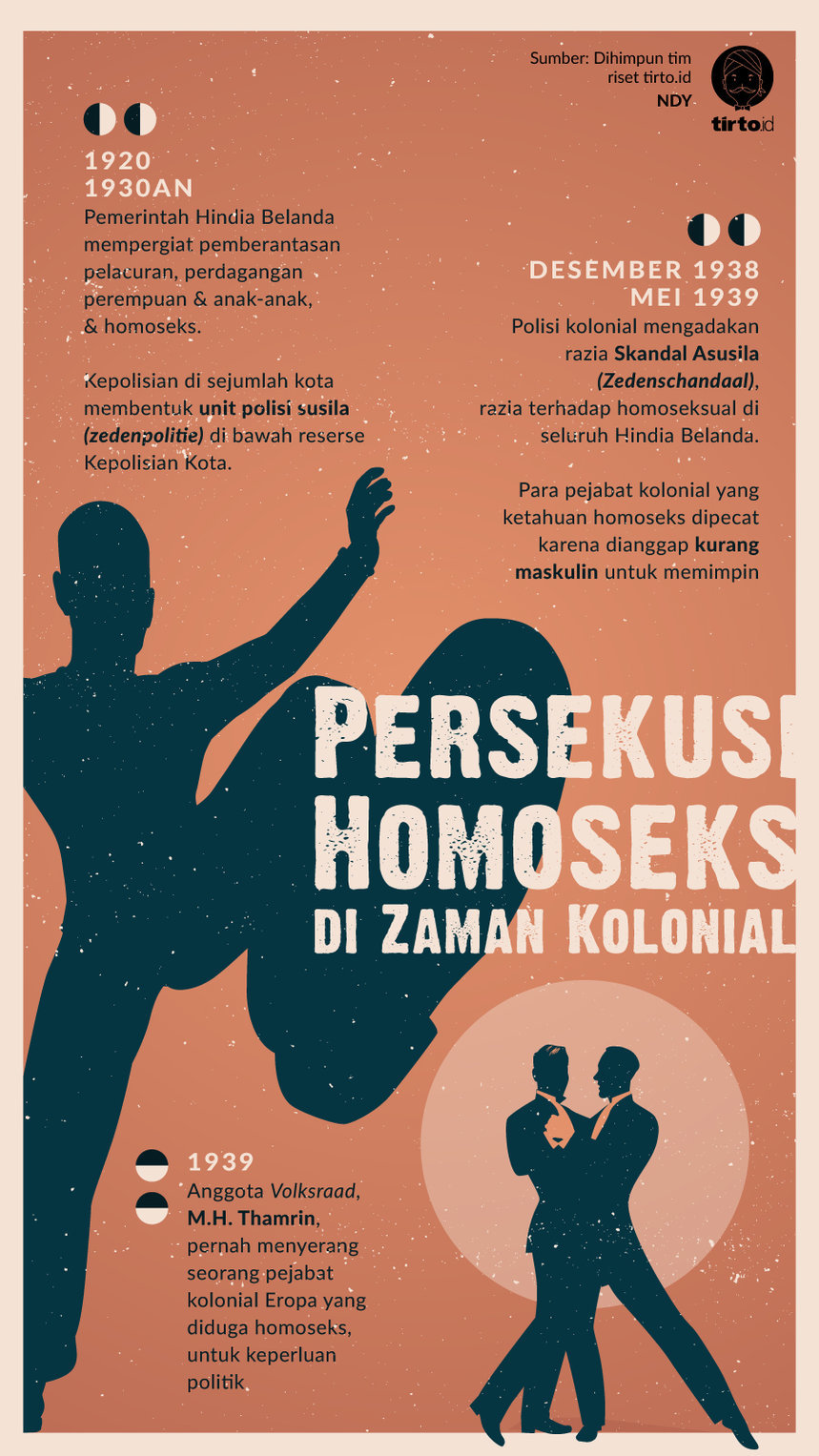

Belakangan ini antipati terhadap homoseksualitas memang menunjukkan tren kenaikan. Beberapa daerah di Indonesia juga mulai membuat regulasi anti-LGBT. Ini sebenarnya bukan fenomena baru. Peristiwa serupa pernah terjadi di kurun kolonial dan melibatkan sentimen politik.

Pengendalian Moral Kolonial

Pengetatan standar moral di Hindia Timur, terutama bagi para pejabat Belanda dan pegawai kolonial, dimulai sejak masa Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811). Kala itu kekuasaan dan birokrasi kolonial sedang membentuk diri sehingga pemerintah merasa berkepentingan terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah koloni. Karenanya, pemerintah mengatur kode moral bagi mereka dan urusan seksual termasuk di dalamnya.

“Ratu Wilhelmina yang puritan pun mulai menuntut pengendalian moral terhadap seksualitas dan korupsi yang sering bersumber dari kegiatan seksual,” tulis Achmad Sunjayadi dalam (Bukan) Tabu di Nusantara (2018: 77).

Mulanya, kebiasaan bergundik dan prostitusi yang ditertibkan, terutama di kalangan militer. Pemerintah kolonial menganggap kedua kebiasaan itu sebagai muasal merebaknya penyakit kelamin di Hindia Belanda. Pada 1852 pemerintah menerbitkan aturan-aturan khusus tentang prostitusi.

Namun, menurut sejarawan Gani A. Jaelani, kebijakan ini mengandung bias. Karena penyakit kelamin banyak juga menyerang orang-orang Eropa, maka orientasi kebijakan ini lebih diarahkan untuk menjaga kepentingan mereka. Jelasnya, intensi pemerintah bukanlah untuk memerangi pelacuran, tetapi menjamin keamanan orang-orang Eropa untuk melampiaskan hasrat seksualnya.

“Kecenderungan ini bisa dilihat ketika awal diberlakukannya peraturan tersebut di tiga kota, yaitu Batavia, Semarang, dan Surabaya. Pilihan kota-kota itu karena banyak serdadu dan sejak lama orang-orang Eropa tinggal untuk urusan kerja tanpa ditemani istri mereka,” tulis Gani dalam Penyakit Kelamin di Jawa 1812-1942 (2013: 51).

Hingga abad berganti, pendekatan ini tak berubah. Pengendalian prostitusi, lalu mencakup perdagangan perempuan dan anak, tetap dilakukan. Pemerintah kolonial juga menjadikan pemeliharaan moral dan susila sebagai tugas resmi Kepolisian Hindia Belanda. Pada 1925, di beberapa kota dibentuklah unit zedenpolitie alias polisi susila untuk mengontrol moralitas warga.

Moralitas kolonial sebenarnya memandang laku homoseksualitas adalah aib bagi maskulinitas. Karenanya, seorang homoseks dianggap tak layak untuk memegang jabatan dalam birokrasi. Dan umumnya seorang homoseks selalu menyembunyikan orientasi seksualnya.

Namun, sejauh itu persoalan orientasi seksual, homoseks tak terlampau diacuhkan polisi susila. Sesuai pasal 292 Wetboek van Strafrecht—KUHP-nya Hindia Belanda, yang dianggap pidana adalah perilaku pedofilia. Karena itu selama tak dilakukan pada anak di bawah umur 21, homoseksual tak dianggap kriminal.

Homoseksualitas juga lalu jadi masalah gara-gara politik. Pada 1930-an skandal-skandal homoseksual di kalangan politikus banyak terbongkar di Malaya, Jerman, dan Belanda sendiri.

“Meskipun dengan skala berbeda-beda, semua menunjukkan kemiripan pola. Semua aksi perburuan homoseksual muncul dalam periode ketidakpastian politik-ekonomi serta masyarakat yang terpecah-belah oleh pertentangan politik internal yang tajam,” tulis Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda (2011: 417-418).

Homoseksualitas mulai masuk radar polisi susila Hindia Belanda kala muncul desakan dari Christelijke Staatspartij (CSP) dan Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Pada Desember 1936 CSP melayangkan surat kepada Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer yang mengeluhkan “meningkatnya dosa homoseksualitas di antara pemuka-pemuka masyarakat”.

Bloembergen menyebut bahwa Gubernur Jenderal membantah keluhan itu dan menolak penyelidikan lebih lanjut. Kemudian ia mengakui bahwa homoseksualitas adalah keburukan, namun polisi tak dapat bertindak selama homoseks tak menyasar anak-anak atau tak mengganggu ketertiban umum (hlm. 420-421).

Razia Homoseks 1938-1939

Menurut Achmad Sunjayadi, kejahatan akibat laku homoseksual bukannya nihil. Ia menyebut praktik homoseksual terjadi juga di kalangan kuli Cina di perkebunan Deli Maatschappij, Sumatera Timur. Mereka ini kerap menyasar anak-anak yang di kalangan mereka disebut “anak jawi”.

Tak henti di situ, Sunjayadi juga menulis, “Peristiwa pembunuhan akibat cinta sesama jenis bukan hal aneh di perkebunan. Hal tersebut juga bukan sesuatu yang mengherankan karena hubungan itu berlangsung di depan mata banyak orang” (hlm. 129).

Tapi, bukan kasus itu yang membikin persekusi terhadap homoseks merebak. Pemerintah kolonial dan polisi susila baru bergerak ketika skandal W.G. van Eyndthoven terkuak pada November 1938.

Van Eyndthoven tertangkap mendatangkan anak-anak lelaki ke kamar hotelnya dan polisi menemukan sejumlah korespondensinya dengan komunitas homoseks pedofil di Hindia dan Belanda. Polisi dibikin kalang kabut karena salah satu sahabat pena van Eyndthoven adalah seorang taruna sekolah kepolisian Sukabumi bernama Geraerts.

Dari dialah jaringan homoseks predator anak di Hindia Belanda terbongkar. Polisi susila lalu mengadakan razia besar-besaran terhadap para pria homoseks di seantero Hindia Belanda. Razia ini mendapat perhatian yang besar dari media massa sezaman dan amat dikenal sebagai zedenschandaal.

Selama Desember 1938 sampai Mei 1939 polisi kolonial mengadakan razia besar-besar terhadap pria homoseks di seluruh Hindia Belanda. Dalam razia itu polisi susila menangkap lebih dari 200 orang, kebanyakan orang Eropa dan termasuk pejabat tinggi pemerintahan kolonial.

Termasuk dari yang ditangkap itu adalah Residen Batavia Fievez de Melines van Ginkel dan tiga orang polisi. Terciduknya van Ginkel benar-benar bikin malu pemerintah kolonial. Ketika CSP mengajukan keluhan, ia adalah salah satu pejabat yang membantah dan dengan sengaja membuat kebijakan pasif tekait homoseksualitas di wilayahnya.

“Dari 223 orang yang ditahan, yang untuk kepentingan prevensi diinternir, 171 dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman,” tulis Bloembergen (hlm. 412).

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id