tirto.id - Hindia Belanda di paruh akhir abad ke-19 kebanjiran investasi swasta. Imbasnya, infrastruktur makin maju, industri berkembang, dan kota-kota tumbuh pesat. Sisi negatifnya, urbanisasi tak terbendung dan kesenjangan meningkat. Penyakit sosial dan kriminalitas mulai menghantui kota-kota kolonial.

Struktur sosial yang goyah oleh pesatnya pertumbuhan kota kolonial itu menakutkan bagi orang Eropa kelas menengah dan atas. Meningkatnya kriminalitas menyebarkan ketakutan akan kehilangan harta atau bahkan nyawa di antara mereka. Tetapi bagi Doris Jedamski, kurator lembaga South and Southeast Asian Special Collections Universitas Leiden, kondisi itu juga jadi musabab suburnya salah satu genre fiksi di Hindia Belanda: novel detektif.

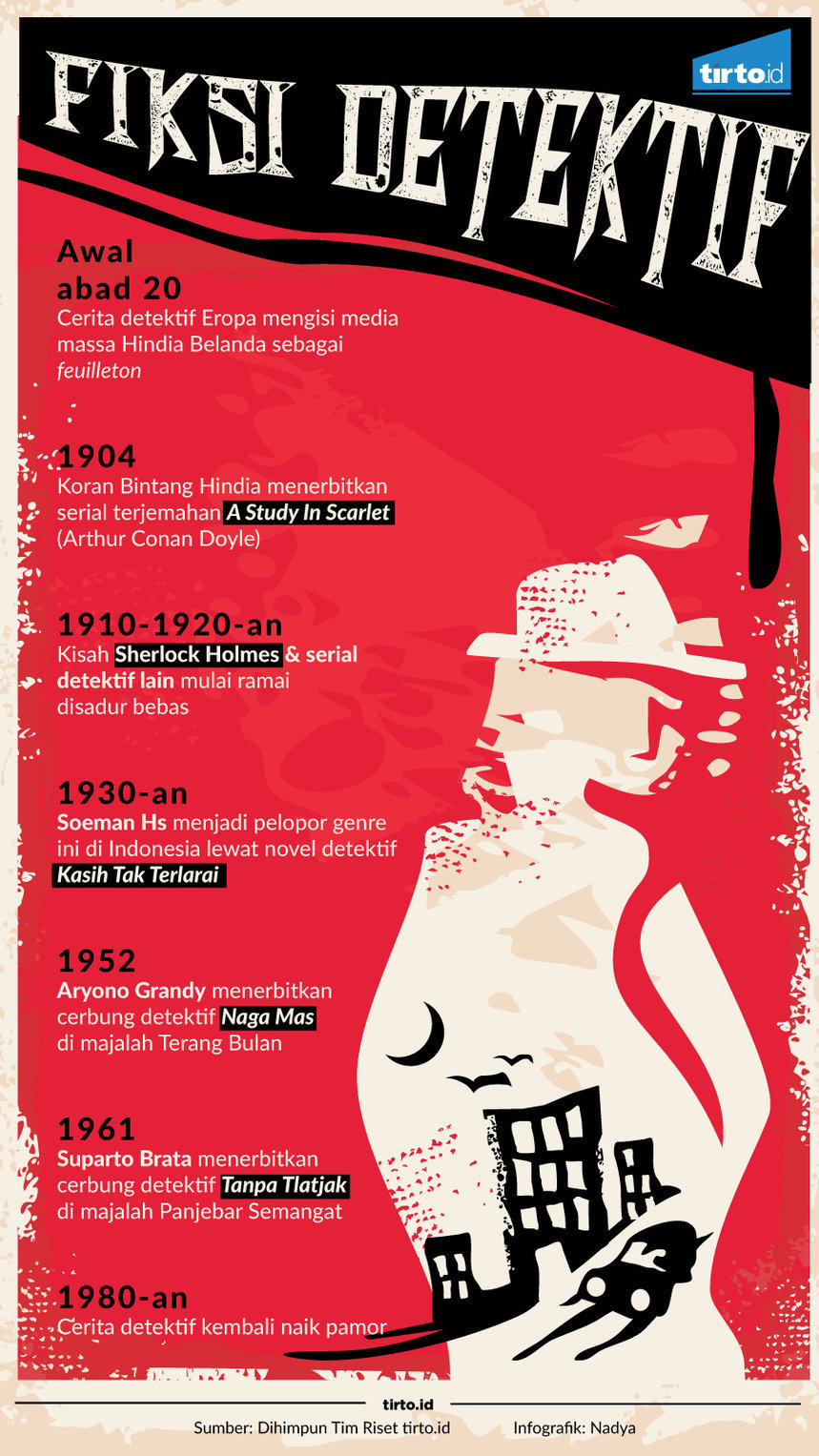

Fiksi detektif, atau biasa juga disebut fiksi kriminal, hadir di Indonesia bermula dari maraknya penerjemahan sastra Eropa ke dalam bahasa Melayu pada awal abad ke-20. Cerita detektif adalah salah satu genre bacaan asing yang pertama diterjemahkan ke bahasa Melayu. Bersama kisah petualangan semacam Count of Monte Cristo dan Robinson Crusoe, cerita detektif yang saat itu diwakili serial Sherlock Holmes adalah bacaan populer di tanah jajahan.

Namun, menurut Jedamski, warga bumiputra sebenarnya tak terlalu asing dengan kisah-kisah pelacakan ala Sherlock Holmes. “Unsur-unsur pelacakan sebenarnya sudah sangat umum dalam tradisi sastra Melayu dan Jawa seperti teks-teks hikayat, babad, kisah panji, atau beberapa lakon wayang,” tulis Jedamski dalam “Genres of Crime Fiction in Indonesia” yang jadi bagian bunga rampai Pramoedya Ananta Toer, 70 Tahun: Essays to Honour Pramoedya Ananta Toer (1995: 177).

Tak mengherankan jika kisah detektif Eropa nisbi cepat populer di Hindia Belanda karena orang-orang sudah familiar. Hanya bentuknya saja yang baru. Tetapi, kapan tepatnya fiksi detektif dikenalkan atau cerita mana yang sampai lebih dulu di Hindia Belanda masih sumir.

Peran Penerjemah Sino-Melayu

Elizabeth Chandra, akademisi Departemen Politik dan Internasional Universitas Keio, dalam “The Chinese Holmes: Translating Detective Fiction In Colonial Indonesia” yang tayang di jurnal Keio Communication Review (no. 38, 2016), mengungkapkan bahwa kemunculan genre ini berkelindan dengan perkembangan media massa. Dari awalnya sebagai corong pemerintah kolonial dan kemudian corong ekonomi, di paruh akhir abad ke-19 media-media di Hindia Belanda mulai dibaca sebagai sumber hiburan.

Karenanya cerbung alias feuilleton menjadi salah satu alat untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Kira-kira saat itulah cerbung petualangan Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle mulai diperkenalkan ke khalayak pembaca Hindia Belanda. Setidaknya pada 1904 koran Bintang Hindia telah mulai menerbitkan secara berseri terjemahan A Study in Scarlet karya Arthur Conan Doyle.

“Itu menunjukkan bahwa gairah membaca genre cerita detektif sudah mapan saat itu, atau setidaknya tidak bermula saat pemuatan cerita Sherlock Holmes pada 1904. Di tahun yang sama terbit pula sebuah cerita detektif berlatar Amerika di media asal Sukabumi berjudul Finally Revealed yang diterjemahkan sebagai Baroe Ketahoewan,” tulis Elizabeth Chandra (hlm. 41).

Baroe Ketahoewan berkisah tentang sosok polisi cerdas bernama Silas Keenen yang berusaha membongkar teka-teki sebuah kasus pembunuhan. Terjemahan itu beratribut “P.T.H.” yang ditengarai sebagai inisial Phoa Tjoen Hoay. Seturut catatan Jedamski (hlm. 178), ia dikenal sebagai penerjemah novel-novel detektif berbahasa Tionghoa. Terjemahannya yang cukup terkenal di antaranya Souw Gan Tjiang atawa Pemboenoeh Jang Samar dan Doewa orang jang sama roepanja, keduanya terbit pada 1904.

Penerjemah Sino-Melayu lain yang juga termasuk paling awal menerjemahkan kisah Sherlock Holmes adalah Houw San Liang. Houw San Liang diketahui menerjemahkan The Five Orange Pips ke dalam bahasa Melayu. Berkat terjemahan-terjemahan itu cerita detektif menjadi bacaan populer di tanah jajahan.

Dalam “Sastra Populer dan Subyektivitas Pasca Kolonial” yang termuat dalam Sastra Indonesia Modern: Kritik Postkolonial (2008: 27), Jedamski menulis, “Sherlock Holmes (1887) menegakkan pengertian mengenai pahlawan sebagai intelektual yang dapat menundukkan kekacauan sosial dan kriminalitas dengan menggunakan pandangan dunia rasional yang didasarkan pada kekuatan pengamatan, dibantu dengan intelek dan ilmu pengetahuan.”

Tahun-tahun awal abad ke-20 juga diramaikan terbitnya beberapa terjemahan cerita detektif dari penulis Eropa lain. Penulis Lie Kim Hok, misalnya, antara 1910 dan 1913 menerjemahkan 53 episode serial Rocambole karya Pierre Alexis Ponson du Terrail. Pada 1917 terbit pula terjemahan Tatiana, or The Conspiracy karya penulis Polandia Jozef Lubomirski.

Penerjemahan cerita-cerita detektif Eropa mencapai puncaknya pada dekade 1920-an. Kala itu, cerita-cerita yang biasa dikenal dengan label “tjerita politie resia” sudah jadi genre bacaan populer di Hindia Belanda. Kepopuleran fiksi detektif Eropa pada akhirnya mengilhami penulis-penulis di tanah jajahan untuk menulis cerita detektif dengan latar Hindia Belanda dengan bahasa Melayu.

Menurut Jedamski (1995: 178), sumber inspirasi para penulis lokal ini adalah berita-berita dan kolom khusus kriminal di media massa. Kala itu, segala macam tindak kriminal selalu ada beritanya. Mulai dari berita receh seperti pencurian ayam, kabel telepon, hingga yang serius seperti pembunuhan atau perampokan.

Untuk urusan ini, penulis-penulis peranakan Tionghoa adalah pelopornya. Salah satunya adalah Tan Boen Kim. Sebuah kisah kriminal nyata yang diperolehnya dari siaran pers ia fiksionalisasikan menjadi kisah berjudul Tjerita dari kawanan rampok modern, jang telah lakoeken perampokan besar di roemanja toean Tan Boen Thaij, di Grissee. Kejadian aslinya terjadi pada 1917 dan fiksi Tan Boen Kim terbit setahun setelahnya. Kisah nyata lain yang ia tulis adalah kasus pembunuhan pelacur indo bernama Nona Fientje de Feniks oleh pejabat kolonial bernama Brinkman.

Penulis Bumiputra Ambil Alih

Jejak penulis-penulis Sino-Melayu itu lantas diikuti penulis-penulis bumiputra. Mereka bahkan bisa menyaingi produktivitas dan popularitas penulis Sino-Melayu. Sejak pertengahan 1930-an, novel-novel detektif karya penulis bumiputra membanjir dari penerbit-penerbit di Medan dan Padang. Medan bahkan akhirnya jadi pusat literatur populer Hindia Belanda. Majalah dan buku-buku yang diterbitkan dari sana tersebar ke seantero kepulauan Indonesia.

Penulis asal Sumatra yang bisa disebut memelopori penulisan genre ini adalah Soeman HS, penulis roman kelahiran Bengkalis, 1904, yang aktif berkarya pada dekade 1930-an. Karya-karya di masa awal kepengarangannya seperti Kasih Tak Terlerai (1930), Percobaan Setia (1932), Mencari Pencuri Anak Perawan (1932), Tebusan Darah (1939), dan kumpulan cerpen Kawan Bergelut (1941) sangat kental bernuansa penyelidikan.

Selain Soeman HS, dari kedua kota itu lahirlah penulis-penulis cerita detektif seperti Si Oema, Taher Samad, Surapati, A. Damhoeri, Yoesoef Sou'yb, hingga Matu Mona. Kekhasan para penulis-penulis ini adalah pada pemulihan latar cerita di Hindia Belanda. Lainnya adalah sikap kosmopolit dan kesadaran akan kondisi mereka sebagai bangsa terjajah.

“Orang Tionghoa atau peranakan, Arab, Eurasia, serta orang Eropa ambil bagian dalam kisah itu. Kadang-kadang konfrontasi antara si penjajah dan yang dijajah digambarkan, biasanya dengan cara ironi. Dalam beberapa teks, konflik dinarasikan secara lebih halus, tetapi gamblang aspirasi politiknya,” tulis Jedamski (1995: 182).

Sikap kosmopolit itu misalnya bisa dibaca pada kaya A. Damhoeri yang menciptakan karakter detektif indo bernama Sir John. Yang bernapas politik tentu saja Matu Mona yang memfiksikan aksi klandestin Tan Malaka dalam Patjar Merah. Atau Joesoef Sou’yb lewat serial Elang Emas. Kedua penulis ini dikenal karena komitmennya pada pergerakan nasionalis Indonesia (hlm. 180).

Kisah detektif lain yang perlu disebut adalah serial Patjar Koening karya penulis Ketjindoean. Serial ini terbit pada akhir 1930-an oleh penerbit Kolff-Buning dan paling bersetia kepada pola fiksi detektif khas Eropa. Kisahnya berkitar pada pertarungan antara detektif swasta Jawa bernama Raden Soebroto dan geng penjahat dengan bos bernama Patjar Koening.

Kejayaan fiksi detektif meredup seiring dengan meletusnya Perang Dunia II. Semasa pendudukan Jepang dan kemudian revolusi kemerdekaan, penerbitan fiksi detektif dan roman populer umumnya mati suri. Penerbitan fiksi detektif baru menggeliat lagi pada 1950-an dan mekar selama 1960-an.

Editor: Ivan Aulia Ahsan