tirto.id - Beberapa cara ditempuh para aktivis pergerakan antikolonial – yang dinilai membangkang – untuk mengisi waktu selama dipenjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya adalah menulis.

Saat Marco Kartodikromo, seorang jurnalis yang saat itu masih menjadi anggota Sarekat Islam afdeeling Surakarta, mendekam di penjara Waltervreden, Batavia pada 1917-1918, dia memutuskan menulis sebuah novel berjudul Student Hidjo. Novel yang ditulis dalam bahasa Melayu itu menceritakan perjalanan seorang bumiputera bernama Hidjo merantau ke negeri Belanda guna belajar di Institut Teknologi Delft.

Rudolf Mrazek, dalam Engineers of Happy Land, menggambarkan Student Hidjo sebagai kisah gaya hidup orang pribumi modern. Laki-laki itu diceritakan mengenakan celana panjang, jas, dasi, beserta dua pena terselip di saku jasnya. Modernitas gaya hidup Hidjo pun tidak hanya soal penampilan. Selama di Belanda, Hidjo makan dari satu restoran ke restoran lainnya, menonton teater, piknik, dan naik trem.

Di sebuah hotel, Hidjo dilayani seorang pelayan Belanda. “Mas Marco akan menyebutnya ‘pelayan’ (budak dalam bahasa Melayu), dan kita boleh menduga dengan aman ia mengenakan seragam pelayan,” sebut Mrazek.

Sekilas kehidupan Hidjo tampak biasa, layaknya mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang berkesempatan, selain kuliah, juga mengunjungi tempat-tempat eksotis di negera-negara Eropa. Namun sesungguhnya ada muatan revolusioner yang tergambar dalam gaya hidup Hidjo di Eropa -- khususnya melihat konteks diskriminasi yang diterima kaum bumiputera pada masa itu karena pakaian yang mereka kenakan.

Baca juga: Apakah Gaya Berbusana Anda Membahayakan Lingkungan?

Dalam “Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi”, Kees van Dijk membeberkan penggalan artikel Kaoem Moeda edisi 25 September 1917 yang memuat pengalaman seorang jurnalis bernama Keok yang memesan minuman dan makanan di sebuah gedung bioskop.

Awalnya Keok datang mengenakan pakaian khas bumiputera. Ia memesan segelas air jeruk kepada pelayan yang merupakan orang lokal. Namun si pelayan menolak permintaan Keok dan sejurus kemudian melayani orang-orang Eropa. Penasaran, Keok pun datang lagi ke bioskop itu. Kali ini dia mengenakan pakaian ala Eropa. Hasilnya, Keok langsung dilayani.

Dalam artikel yang sama, van Dijk mengisahkan Margono Djojohadikusumo, kakeknya Prabowo Subianto. Saat menempuh studi di Europeesche Lagere School (ELS) pada 1901, Margono ingat, para pelajar Jawa, masih berpakaian kain batik, jas tutup, dan tanpa alas kaki. Cara berpakaian seperti itu kerap dicemooh oleh kepala sekolahnya, sedangkan oleh siswa Indo-Eropa mereka disebut "pribumi kotor".

“Sering kali mereka bahkan berkulit lebih cokelat daripada saya. Perbedaannya hanyalah bahwa mereka memakai sepatu dan menyandang nama Belanda,” sebut Margono.

Modernitas Berhembus di Hindia Belanda

Mrazek mencatat, antara Batavia, Cirebon, Tegal, dan Pekalongan telah terhubungkan oleh jaringan telepon pada 1900. Di era itu, ratusan penduduk Hindia Belanda pun sudah biasa berpergian dengan kereta api yang relnya telah melingkari pulau Jawa.

Sedari 1910-an semakin banyak sekolah modern dibuka di Hindia Belanda – sekolah tinggi kedokteran STOVIA didirikan 1899; sekolah tinggi teknik Technische Hoogeschool (cikal bakal ITB) didirikan pada 1920. Jumlah anak bangsawan, priyayi atau orang kaya lokal yang masuk di sekolah tersebut. Beberapa di antaranya, seperti digambarkan melalui sosok Hidjo, bahkan menumpuh perjalanan yang lebih jauh, menuntut ilmu guna mengejar gelar akademis hingga ke Eropa.

“Motivasinya adalah rasa rendah sosial di pihak ayah Hidjo, kapan saja ia berjumpa dengan tokoh-tokoh kelas atas sesama pribumi, terutama pegawai-pegawai bangsawan Jawa. Memiliki seorang anak yang bergelar insinyur barangkali mengubah segala sesuatunya,” sebut Mrazek.

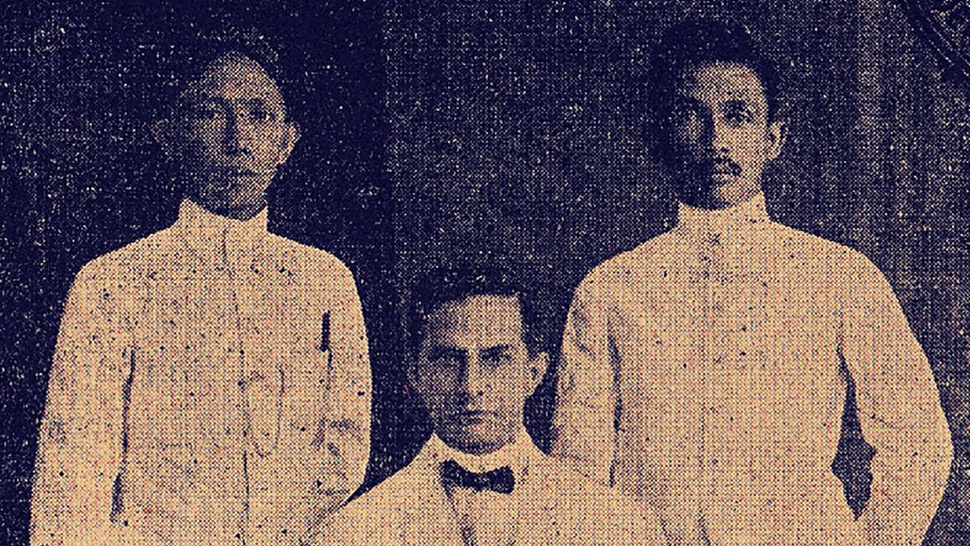

Tak pelak, angin modernitas yang berhembus ini perlahan turut mengubah cara berpakaian elit pribumi di Hindia Belanda. Melalui penelusuran atas biografi Tirto Adhisoerjo, van Dijk juga menemukan pada akhir abad ke-19 para murid STOVIA masih diwajibkan memakai busana tradisional. Namun dalam biografi Tirto yang disusun Pramoedya Ananta Toer menyebutkan, sepuluh tahun kemudian para murid telah memakai celana di bawah jas-jas putih mereka.

Pada masa yang sama, para laki-laki muda di Hindia Belanda juga mulai memotong rambut. Sedangkan dalam beberapa artikel yang ditulis Ki Hajar Dewantara dalam De Indier yang terbit pada 1914 menyebut: orang-orang Jawa mulai meninggalkan sarung dan penutup kepala dan mereka yang melakukan ini pertama kali adalah pelajar HBS, STOVIA, dan Sekolah Pendidikan Guru.

Baca juga: Melayu, Islam, dan Politisasi Pribumi ala Kolonial

Dalam komentarnya mengenai eksperimen Keok, van Dijk mengatakan, “Dengan memakai pakaian Barat, Keok telah memasuki alam Eropa, ia menjadi tidak lagi dapat dibedakan apakah ia orang Eropa asli atau Indo-Eropa, yang menurut hukum – namun tidak selalu secara sosial – memiliki status yang sama.”

Di balik gaya hidup necis nan modern itu, menurut van Dijk, terselip makna bahwa berpakaian Eropa menjadi suatu indikasi bahwa seseorang mendukung perkembangan ide-ide progresif.

“Ini menunjukkan bahwa seseorang menjadi bagian dari suatu gerakan modern baru, bukan saja untuk menuntut kebebasan politik yang lebih besar dari Belanda, melainkan juga memrotes tata krama dan etiket kaum elit masyarakatnya sendiri,” sebut van Dijk.

Oleh beberapa pihak, mengenakan busana tradisional bahkan dianggap merendahkan diri sendiri. Sedangkan berpakaian ala Eropa dianggap meninggikan derajat sosial. Sukarno adalah salah satu bagian dari kelompok ini.

“Aku sarankan selanjutnya kita mengutuk sarong bahkan dalam pemakaian pribadi. Pakaian kuno inlander ini mengandung akibat yang merendahkan. Pada menit seorang Indonesia mengenakan pantalon [sejenis celana panjang], dia berjalan tegak selayaknya seorang berkulit putih,” kenang Soekarno dalam buku biografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang disusun oleh Cindy Adams.

Menimbulkan Polemik

Apakah baru awal abad ke-20 orang-orang pribumi mencoba pakaian ala Eropa? Tidak. Pada abad ke-17 Amangkurat II telah memakainya.

“Yang Mulia Raja Mangku-Rat memakai pakaian dan kaus kaki serta sepatu Belanda, celana selutut dengan kancing-kancing di bagian lutut, jas beludru tiga potong, yang terbuka di bagian depan, dihiasi dengan renda emas, diperindah dengan perhiasan, dan sebuah topi,” sebut van Dijk mengutip teks Babad Tanah Jawi.

Namun, dengan memakai pakaian itu babad menggambarkan Amangkurat II sedang mengorbankan identitas Jawa-nya. Langkahnya mengenakan pakaian Eropa membuat beberapa orang berpikir bahwa Amangkurat II seorang penyaru, putra dari admiral Belanda, bukan seorang pangeran dari Jawa.

Polemik “kehilangan identitas” seperti itu juga muncul pada awal abad ke-20. Di De Indier yang terbit pada 1914, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa para orang tua dan saudari-saudari dari kaum konservatif cemas dan melancarkan protes. Dia juga mengabarkan adanya kasus renggangnya hubungan antara Ibu dan anak laki-lakinya yang memotong rambut.

“Saya mengetahui kisah seorang guru, bahkan seorang dokter pribumi, yang mempertanyakan: Tanpa rambut panjang berarti bukan orang Jawa,” sebut Ki Hajar Dewantara, sebagaimana dikutip oleh van Dijk.

Baca juga: Gaya Radikal Ki Hadjar Dewantara

Van Dijk juga membeberkan De Indier yang pada 1914 menerbitkan suatu artikel berjudul “Apakah jas yang baik membuat seorang pria tampil baik?” Artikel yang ditulis oleh R.M. Soetatmo Mangoenkoesoemo itu bermaksud mengajak para nasionalis untuk kembali pada pakaian tradisional.

Menurutnya, orang Jawa memakai pakaian Eropa hanya supaya diperlakukan lebih baik oleh orang Belanda. Dengan begitu mereka terhindar dari cemoohan karena orang-orang Belanda bersikap sedikit lebih baik terhadap orang Jawa.

Senada dengan itu, pada 1917, surat kabar Oetoesan Melajoe menyebut bahwa seorang melayu yang mengelakkan pakaian nasionalnya demi pakaian Barat tidak saja mempermalukan dirinya sendiri dan mengingkari kebangsaannya, tetapi ia juga sulit dikategorikan menurut kelompok nasionalnya sendiri – bukan Eropa, bukan Melayu.

Dalam pertemuan Jong Java di Surbaya pada 1921, juga terjadi perbincangan mengenai penutup kepala. Sukarno melukiskan peristiwa itu dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dengan cukup dramatis.

Dia bilang kaum cendekiawan yang hadir di sana mempertanyakan pemakaian kain penutup kepala ala Jawa, sarung, dan peci. Mereka menganggap pakaian itu digunakan "kaum" yang lebih rendah. Di tengah kegusarannya, Sukarno yang waktu itu berumur 20 berbicara lantang kepada mereka – semacam pidato peneguhan peci sebagai simbol nasionalisme Indonesia.

“Kita memerlukan sebuah simbol bagi kepribadian Indonesia. Topi jenis ini, sama dengan yang dipakai oleh para pekerja biasa bangsa Melayu. Marilah kita menegakkan kepala tinggi-tinggi mengemban topi ini sebagai simbol Indonesia Merdeka,” sebut Sukarno.

Penulis: Husein Abdulsalam

Editor: Zen RS