tirto.id - Seberapa sering Anda membeli produk-produk fashion yang kemudian hanya tersimpan di lemari untuk jangka waktu lama? Seberapa banyak pakaian yang pada akhirnya Anda hibahkan atau bahkan dibuang lantaran Anda membelinya karena lapar mata dan harga miring?

Perkembangan dunia fashion yang sejajar dengan pesatnya kemajuan teknologi untuk mempromosikan barang tak dimungkiri mempengaruhi gaya berpenampilan seseorang. Pembeli-pembeli impulsif pun bermunculan sebagai akibat diskon besar-besaran yang kerap digelar peretail di aneka pusat perbelanjaan. Siklus fashion diputar lebih cepat oleh banyak pelaku industri busana, hasrat berbelanja para penggila fashion disetir, ini semua demi meraup keuntungan sebanyak mungkin.

Tak pelak, isu-isu sosial lingkungan acapkali dilupakan dalam produksi barang-barang fashion.

Kecenderungan untuk memproduksi dan mengonsumsi produk fashion yang berorientasi pada kuantitas ini disebut sebagai fast fashion. Dalam situs Investopedia, fast fashion didefinisikan sebagai fenomena dalam industri fashion di mana proses produksi dipercepat untuk menghadirkan tren berbusana yang terjangkau di pasar. Pergantian tren fashion tidak lagi bergantung pada musim. Dalam seminggu, bukan hal yang tidak jamak bagi para peretail untuk menampilkan produk-produk yang berbeda di etalase.

Sejarah dan Aneka Sisi Fast Fashion

Meski terminologi fast fashion tergolong anyar, sistem produksinya dapat ditelusuri sejak tahun 1800-an. Seperti tercatat dalam situs Fashionista, Revolusi Industri menjadi titik tolak perubahan cara membuat pakaian. Penyerapan tenaga kerja yang besar pun terjadi demi menghasilkan produk massal. Sebelum pabrik-pabrik garmen bermunculan, produsen merekrut orang-orang yang bekerja dari rumah dan membayar dengan upah begitu minimal. Praktik ini rupanya berlanjut setelah pabrik-pabrik tersebut didirikan.

Mulanya, orang-orang kelas menengah ke atas terbiasa membeli pakaian dari para perancang ternama. Seiring dengan diciptakannya standarisasi produksi pakaian di pabrik-pabrik, mereka pun mulai menerima busana yang tergolong fast fashion ini pada permulaan abad ke-20.

Konsumsi produk fast fashion terus berkembang sejak tahun 1960 hingga 2000-an. Anak-anak muda pada tahun 1960-an menyenangi pakaian-pakaian murah dan melupakan tradisi generasi sebelumnya yang lebih menyukai tailored fashion.Tingginya permintaan sejak dekade ini membuat retail fashion berkembang dan pada akhirnya melakukan ekspansi ke negara-negara berkembang untuk mencari tenaga kerja berbayaran rendah.

Fast fashion menapaki puncak popularitas pada tahun 1990-an. Perusahaan-perusahaan mega seperti Zara, H&M, TopShop, dan Primark berfokus pada pakaian trendi yang terjangkau sejak memulai bisnis di Eropa sampai akhirnya memengaruhi pasar Amerika dan banyak negara lainnya. Belakangan, produk dari perusahaan fast fashion juga naik daun setelah Michelle Obama menyatakan preferensinya terhadap busana produksi peretail seperti dilansir dari situs NYMag.

Di balik pesona fast fashion yang memikat para penggila fashion berbujet terbatas, terdapat sejumlah isu memprihatinkan yang sering luput dari perhatian. Pertama, masalah kesejahteraan pekerja. Banyak pihak mengkritik peretai yang demi mencari keuntungan, tega mengeksploitasi para pekerja, umumnya mereka yang tinggal di negara-negara berkembang dengan bayaran minimal.

Dalam situs Ethical Fashion Forum, seorang pekerja pabrik dari Sri Lanka menyatakan keluhannya kepada organisasi nirlaba asal Inggris, Oxfam yang melakukan penelitian pada tahun 2004.

“Tahun lalu, deadline pekerjaan kami sekitar 90 hari. Tahun ini, kami harus menyelesaikan pekerjaan dalam 60 hari, bahkan kadang 45 hari,” imbuhnya. Tekanan dari perusahaan diakuinya terus meningkat seiring dengan permintaan pasar yang meninggi.

Di samping masalah kesejahteraan pekerja, isu lingkungan menjadi dampak lain sistem produksi fast fashion. Pembelanjaan yang merangkak naik berarti meningkatnya produksi sampah. Dikutip NPR, penulis buku Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion, Elizabeth Cline, menyatakan bahwa pakaian-pakaian terjangkau seringkali berakhir di tempat sampah.

“Tingkat perilaku membuang barang-barang murah tidak seiring dengan ketersediaan tempat pembuangannya,” ungkap Cline. Menurut data Environmental Protection Agency, sekitar 15,1 juta ton sampah tekstil diproduksi pada tahun 2013.

Isu lingkungan tidak berhenti sampai sampah yang dihasilkan saja. Racun menjadi problem yang juga ditimbulkan dari fast fashion. Menurut laporan Trusted Clothes, produk-produk fashion dengan harga miring seringkali menggunakan bahan kimia dan pewarna berbahaya dalam memproduksi kain dan pakaian. Selain itu, penggunaan dan pencemaran air dalam skala besar menjadi momok tambahan dari fast fashion.

Umumnya, mereka menggunakan katun dalam produksinya, dan berdasarkan catatan Aprina Murwanti, kurator dalam proyek Slow Fashion Lab yang menaruh perhatian terhadap fashion ramah lingkungan, satu kaus katun membutuhkan 2700 liter air dalam proses produksinya, bahkan produksi setengah kilo benang mengonsumsi lebih dari 50 liter air. Industri tekstil pun menjadi salah satu dari 10 besar industri yang mengonsumsi dan mencemari air dunia.

Gerakan Slow Fashion untuk Menandingi Kekuatan Peretail Fast Fashion

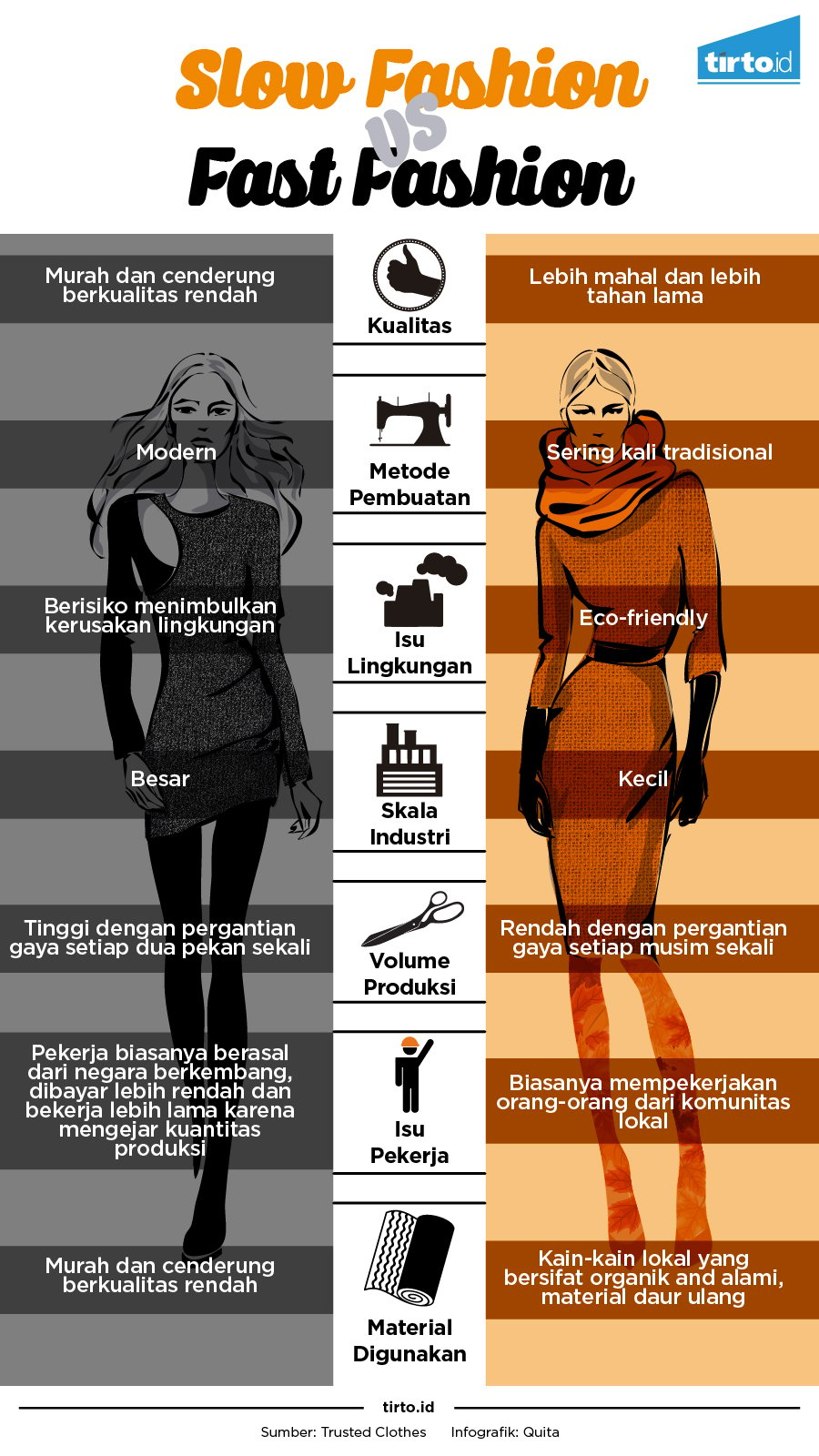

Menyikapi dampak-dampak buruk dari fast fashion, sejumlah pihak mulai menginisiasi gerakan slow fashion yang menjadi bagian dari eco-fashion. Berbanding terbalik dengan sistem produksi yang dijelaskan sebelumnya, slow fashion merupakan proses manufaktur pakaian secara etis dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja dan lingkungan.

Dalam produksi slow fashion, gaji yang layak dan fair trade menjadi prioritas di samping penggunaan material yang tahan lama. Bahan-bahan alami dan organik juga menjadi pilihan dalam slow fashion yang tak dimungkiri membuatnya dibanderol dengan harga lebih tinggi dibanding fast fashion. Tak jarang material didapatkan dari proses daur ulang.

Sejumlah keunggulan slow fashion lainnya dituliskan Emilia Wik, pendiri BYEM.com yang menaruh perhatian pada gaya hidup yang berkelanjutan dan etis, dalam situs Huffington Post.

Pertama, kesadaran dalam memilih gaya berbusana mendapat porsi utama dalam slow fashion. Pembeli tak sekadar menakar sisi estetis dan tren ketika mengonsumsi produk fashion, tetapi juga dengan sadar mempertimbangkan isu sosial dan lingkungan yang ada di baliknya. Kedua, Wik menganalogikan slow fashion sebagai kulit kedua yang mesti benar-benar diperhatikan layaknya tubuh sendiri. Pembeli yang cermat tentunya tidak ingin menggunakan produk fashion yang mengandung bahan-bahan berbahaya untuknya.

Slow fashion pun tak terlepas dari inovasi. Dengan adanya gempuran dari peretail yang mempromosikan fast fashion, inovasi adalah harga mati untuk menghasilkan produk dengan kualitas optimal tanpa melupakan isu lingkungan dan etika. Terkait dengan etika, slow fashion juga berupaya untuk transparan terhadap pembeli, tidak seperti perusahaan fast fashion yang cenderung menyembunyikan hal-hal di balik produksi barang fashion mereka yang murah.

Pemeliharaan pakaian yang dibeli kerap kali terlupakan oleh konsumen. Hal ini ingin dihindarkan oleh gerakan slow fashion dengan menyosialisasikan cara perawatan produk fashion supaya sampah garmen dapat diminimalisasi sedemikian rupa.

Perancang tersohor kelas dunia dan pemerhati isu lingkungan seperti Stella McCartney, Susan Sarandon, dan Wendy Schmidt diberitakan Forbes mendukung gerakan dalam dunia fashion ini. Peran para pesohor dalam mempromosikan slow fashion merupakan hal yang signifikan dalam memengaruhi cara pandang dan gaya berpenampilan orang-orang.

Selain itu, sosialisasi gerakan ini juga penting dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat lewat organisasi dan proyek-proyek nirlaba misalnya. Dengan demikian, pembelian produk fashion secara impulsif dapat tereduksi dan tergantikan dengan keputusan bijak berbelanja dan memilih gaya berbusana yang lebih ramah lingkungan, tahan lama, dan menghindari eksploitasi pekerja.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Maulida Sri Handayani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id