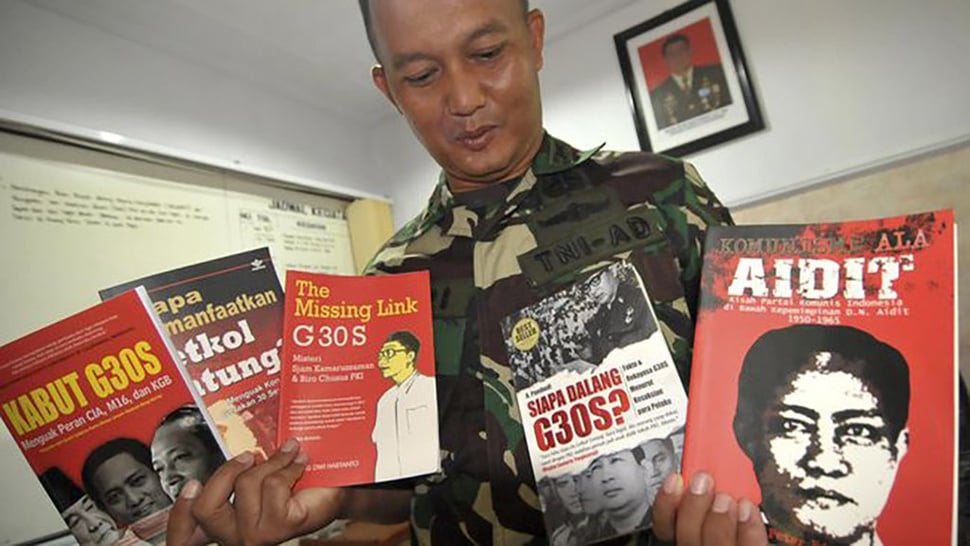

tirto.id - Razia buku kembali terjadi. Selasa (8/1/2019), sejumlah buku yang dianggap berpaham Kiri di toko buku kawasan Jalan HOS Cokroaminoto, Padang, dirazia aparat TNI dan Kejaksaan Negeri Padang. Dua pekan sebelumnya, aparat kepolisian dan TNI merazia dan menarik beberapa buku yang disebut mempropagandakan PKI dan berpaham komunis di Kediri, Jawa Timur.

Dua kejadian dalam waktu yang berdekatan ini menambah daftar razia buku yang dilakukan aparatur negara, terhitung sejak Jokowi dilantik sebagai presiden. Era reformasi dan demokrasi setelah rezim Orde Baru berakhir nyatanya tak bisa menghentikan tingkah era lawas ini.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Oktober 2010 tak diindahkan. Keputusan MK itu mencabut Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

MK menilai Undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Kejaksaan Agung kini tidak bisa lagi sewenang-wenang memberangus buku, tapi harus terlebih dulu melalui pembuktian di pengadilan. Robertus Robet dalam pengantar di buku Penghancuran Buku: Dari Masa ke Masa (2013) karya Fernando Baez menjabarkan keputusan MK tersebut.

Menurut Robet, untuk melarang sebuah buku setidaknya harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, buku mesti diuji dengan pertanyaan apakah buku yang dimaksud memang berisi ancaman terhadap hak asasi. Kedua, pelarangan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tapi harus diputuskan di pengadilan. Ketiga, penulis harus diberi hak jawab mengenai bukunya di pengadilan.

Mengacu pada aturan tersebut, artinya polisi, TNI, dan Kejaksaan Negeri yang terlibat dalam pelbagai razia buku jelas menyalahi prosedur hukum. Namun, kejadian serupa terus terulang.

Razia dalam Gejolak Persaingan

Sejarawan dan direktur penerbit Komunitas Bambu, JJ Rizal, menilai razia buku-buku yang dianggap berpaham komunis akhir-akhir ini, dimanfaatkan oleh kedua kubu yang tengah bertarung menjelang Pilpres 2019.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh kedua tim sukses masing-masing kontestan. Kedua pihak itu setuju razia buku yang dilakukan Polisi, TNI, dan Kejaksaan Negeri, karena hal itu dianggap sebagai usaha menjaga negara.

Menurut Rizal, dukungan kedua kubu ini membuat para perazia buku seolah mendapat semacam legitimasi tidak resmi dari para elite yang sedang berkuasa maupun yang [berpotensi] berkuasa.

“Itu yang membuat mereka punya kepercayaan diri dan mempunyai keberanian untuk melakukan razia secara beruntun, walaupun di tengah masyarakat sudah ada resistensi dan bersikap kritis,” imbuhnya kepada Tirto (10/1/2019)

Hal senada disampaikan Ronny Agustinus, direktur penerbit Marjin Kiri, yang salah satu bukunya sempat kena razia beberapa tahun lalu. Ia menilai razia buku kali ini hanya permainan politik menjelang pemilu. Agak aneh, imbuhnya, ketika ada aparat militer bergerak sendiri tanpa didahului isu soal PKI dan komunisme.

“Terutama yang di Padang kemarin. Jelas [razia] itu asal dan tidak dibaca sama sekali. Ada dua buku juga Sukarno di situ. Enggak jelas ini, sangat enggak jelas,” ucapnya.

Menurut Rizal, razia buku yang dilakukan tentara baru-baru ini tak menunjukkan sebuah siklus yang jelas. Mereka, imbuhnya, seolah bisa kapan dan di mana saja melakukannya di seluruh Indonesia.

Rizal lantas membandingkan razia ini dengan yang terjadi pada era Orde Baru, yang dilakukan oleh tentara dan tidak terkait pemilu. Soeharto sebagai penguasa tunggal tak menggunakannya untuk kepentingan politik elektoral. Namun, ia menggunakannya dalam konteks yang jauh lebih besar, yaitu politik ingatan.

“[Zaman Orde Baru, razia dan pelarangan buku] ini suatu yang rutin dilakukan kapan saja. Negara mereproduksi ingatan yang keliru dengan tujuan sebagai legitimasi pembenaran terhadap kekuasaan,” ungkapnya.

Kali ini, sejumlah razia buku di pelbagai tempat lahir dari warisan doktrin Orde Baru dan sikap oportunis para politikus jelang Pilpres 2019. Dan militer, meski bertubi-tubi dikritik oleh masyarakat sebagai pihak yang doyan bersikap anti-intelektual, tetap bergerak mengulangi para pendahulunya.

Ujian Demokrasi

Ronny Agustinus bersama Marjin Kiri beberapa kali mengikuti festival buku di sejumlah negara. Ia bertemu dengan beberapa penerbit dari negara-negara yang kehidupan demokrasinya masih bermasalah. Seperti di Indonesia, razia buku juga kerap membayangi negara-negara seperti Bangladesh, Turki, dan Brasil.

Ia mengatakan, jika di Indonesia isu komunisme selalu menjadi alasan untuk memberangus buku, di Turki persoalan Kurdi yang menjadi motor penggeraknya. Asosiasi Penerbit Independen Internasional, di mana Marjin Kiri tergabung di dalamnya, belum lama ini membuat pernyataan solidaritas terhadap kondisi perbukuan di Bangladesh dan Turki.

Salah seorang penulis Turki yang karyanya akan diterjemahkan Marjin Kiri telah divonis 100 tahun kurungan penjara karena mendukung perjuangan bangsa Kurdi. Sementara di Brasil, imbuhnya, para penerbit buku mengkhawatirkan sikap presiden baru mereka—JairBolsonaro—yang mendukung prinsip kediktatoran.

“Demokrasi mensyaratkan penerimaan akan pluralitas gagasan dan ideologi,” tulis Robertus Robet dalam pengantar di buku Penghancuran Buku: Dari Masa ke Masa (2013) karya Fernando Baez.

Di Indonesia, melalui tangan para vandal, terang Robet, demokrasi hendak ditawar dengan praktik pengecualian yang membahayakan, yakni “demokrasi kami terima tapi pluralisme dan perbedaan ide kami tolak."

Ia menambahkan, praktik memberangus buku-buku “Kiri” adalah salah satu bahaya yang tengah berlaku sekarang. Jika hal ini terus berlangsung, bukan tak mungkin di masa depan pengecualiannya terus bertambah dan ujung-ujungnya mengamputasi prinsip demokrasi.

“Hasil akhirnya adalah kita akan tiba di ujung menemui sebuah demokrasi yang hanya dihuni oleh satu golongan ideologi dan dengan otoritas kebenaran tunggal; demokrasi tanpa demokrasi di dalamnya, persis seperti ‘demokrasinya Orde Baru’,” tulis Robet.

Buku adalah wujud nyata ujian demokrasi. Ia yang pada dasarnya kumpulan teks, tak pernah lepas dari konteks. Pemaknaannya senantiasa bergeser dan berubah-ubah. Dengan kata lain, imbuh Robet, di hadapan konteks pada hakikatnya kita tidak dapat melarang sebuah buku dengan alasan apapun.

“Akhirnya, di titik ini, penerimaan terhadap suatu buku menunjukkan mentalitas masyarakatnya. Suatu masyarakat demokratis yang sehat, terdidik—apalagi dengan embel-embel Pancasilais dan religius—mestinya bisa lebih santai dan percaya diri dalam menghadapi dan berdialog dengan setiap gagasan,” terangnya.

Misi Mengakhiri Kekufuran

Di sejumlah negara, termasuk di Indonesia tentu saja, militerlah pihak yang kerap menjadi aktor pemberangusan buku. Fernando Baez dalam Penghancuran Buku dari Masa ke Masa (2013), memerikan contoh yang brutal.

Di Spanyol, saat rezim diktator Franco berkuasa, sejumlah perpustakaan disita dan dibakar militer. Ribuan teks dimusnahkan atau dijadikan bubur kertas. Para penulis yang dianggap berseberangan dipenjara dan karyanya dihancurkan.

Sementara di Cile, pasukan Augusto Jose Ramon Pinochet Ugarte mengkudeta presiden Salvador Allende dan memusnahkan dokumen bersejarah: naskah asli kemerdekaan Cile dari Spanyol. Lima juta buku milik Editorial Quimantu—perusahaan penerbitan yang menjadi pusat kebudayaan para aktivis pendukung Allende—juga dihancurkan. Sejumlah buku karya para sastrawan Cile turut dilumat.

“Malapetaka ini tak pernah tergantikan,” ungkap Baez.

Hal serupa terjadi juga di Argentina saat junta militer berkuasa setelah mengkudeta presiden Isabel Peron pada 1976. Militer pimpinan Jorge Rafael Videla menyita dan membakar ribuan buku dari sejumlah toko buku dan perpustakaan.

Jelang kejatuhannya pada 1981, junta militer membuang 1,5 juta buku dan pamflet terbitan Centro Editor de America Latina di sebuah areal kosong di perkampungan Boenos Aires. Mereka lalu menyiramnya dengan bensin dan gunungan buku itu bersalin rupa menjadi abu.

“Skala penghancuran ini amatlah dahsyat bagi dunia penerbitan di Argentina. Industri ini tersapu bersih dan belum kunjung bisa pulih menyamai pencapaian-pencapaiannya sebelum era kediktatoran militer,” pungkas Baez.

Tingkah brutal militer tersebut terhadap buku sejalan dengan prinsip Anthony Comstock, politikus Amerika Serikat yang ditakuti selama 40 tahun karena doyan menumpas apa yang ia sebut sebagai bid’ah. Menurut Comstock, seperti dikutip Baez, banyak penulis telah dikendalikan iblis. Comstock pun menyensor ribuan buku dan majalah dan menentukan kualitas moralnya hanya dengan sekali lihat.

“Misinya di muka bumi adalah untuk mengakhiri kekufuran tersebut. Tak ada yang bisa menghentikannya dalam kampanye moralnya itu,” tulis Baez.

Penulis: Irfan Teguh

Editor: Maulida Sri Handayani