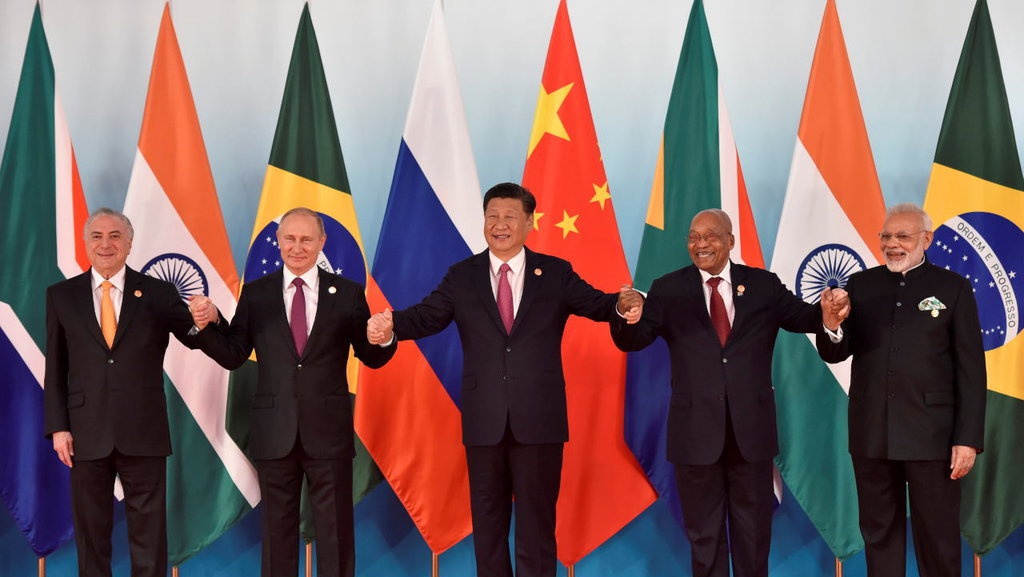

tirto.id - Belum sampai 24 jam setelah pelantikannya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bertolak ke Kazan, Rusia, untuk memenuhi undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 yang diselenggarakan oleh Presidensi Rusia pada 23-24 Oktober 2024 lalu. Pada pertemuan tersebut, Sugiono hadir sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran Sugiono di forum ini semakin menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam forum-forum internasional. Ini sekaligus memperkuat hubungan Indonesia dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS.

Di forum itu, Sugiono menyampaikan surat expression of interest untuk bergabung dalam aliansi yang beranggotakan lima negara besar, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa (BRICS).

Pada awal 2024, sejumlah negara lain yakni UAE, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung menjadikan keanggotaannya kini sembilan negara. Jika Indonesia bergabung, maka keanggotan ini genap menjadi 10 negara.

"Pada KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, dalam keterangan pers, Sabtu (26/10/2024).

Proses aplikasi untuk menjadi anggota BRICS pun dimulai setelah Indonesia menyampaikan keinginannya bergabung. Langkah Indonesia ini dianggap sebagai ejawantah politik luar negeri bebas aktif. Artinya Indonesia bisa bebas bergabung dengan kubu manapun dalam kelompok negara global manapun.

"Dan perlu kami tekankan bahwa keinginan Indonesia tergabung di dalam BRICS ini juga merupakan pengejawantahan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan semakin menunjukkan bahwa Indonesia tetap tidak ingin ikut kubu manapun di dalam berbagai aspek," kata dia.

Dengan bergabung ke dalam BRICS, ada sejumlah target capaian yang diinginkan oleh Kabinet Merah Putih selama lima tahun masa kerja. Di antaranya adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan sumber daya manusia.

"Dan diharapkan lewat partisipasinya di BRICS, Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau global south di masa mendatang," kata Roy.

Jika mundur ke belakang, ketertarikan Indonesia bergabung menjadi anggota BRICS memang belum pernah disampaikan secara eksplisit pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini karena ada beberapa pertimbangan, mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antar negara anggota BRICS, hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

“Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS,” ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Tirto, Senin (28/10/2024).

Bikin Indonesia Ketergantungan dengan Cina

Bhima justru khawatir pendaftaran resmi Indonesia ke dalam BRICS semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada Cina. Padahal tanpa BRICS, dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi Cina sudah sangat besar. Impor Indonesia dari Cina melonjak 112,6 persen dalam 9 tahun terakhir, dari 29,2 miliar dolar AS di 2015 menjadi 62,1 miliar dolar AS pada 2023.

Sementara investasi dari Cina melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023.

Selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan Cina, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta Cina di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Pada bagian ini, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Sebagai contoh, kata Bhima, kecelakaan kerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terjadi berulang kali, menunjukkan standarisasi dan pengawasan proyek investasi Cina masih lemah. Padahal Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara berkualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

“Ketergantungan pada Cina juga membuat perekonomian lebih rapuh. Di saat ekonomi Cina diproyeksikan menurun 3,4 persen dalam 4 tahun kedepan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian,” ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Bhima, idealnya harus direspons dengan penguatan diversifikasi negara mitra di luar Cina, bukan malah masuk menjadi anggota BRICS.

Peneliti Cina-Indonesia dari Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat, melihat hingga saat ini belum ada urgensi Indonesia untuk bergabung dengan grup ekonomi BRICS. Mengingat keberadaan Cina dalam grup tersebut dikhawatirkan memengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial.

“Salah satunya merespons manuver Cina di kawasan Laut Cina Selatan.” tutur Zulfikar.

Belum lama ini, kapal Cina masuk ke wilayah yuridiksi di Natuna Utara saat Indonesia sedang melakukan pembacaan sumpah presiden. Hingga kini belum ada tanggapan langsung dari Presiden Indonesia terkait isu tersebut. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah tengah bimbang bersikap di tengah keinginan bergabung ke BRICS.

Di sisi lain, negara anggota BRICS seperti Cina dan India memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara, yang meliputi Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh. Menurut Zulfikar, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan Cina dan India, dan secara bersamaan juga akan memengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.

Risiko Geopolitik Lebih Besar Dibanding Keuntungan Ekonomi

Pakar hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai keuntungan ekonomi yang didapat dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS belum jelas. Namun, kerugian politiknya sudah tampak.

"Intinya, risiko geopolitiknya lebih besar daripada keuntungan ekonominya," kata Radityo kepada Tirto, Senin (28/10/2024).

Radityo mengatakan, BRICS bukan sekadar blok ekonomi seperti retorika yang sering diutarakan, tapi juga blok geopolitik baru. Jika Indonesia bergabung, maka Indonesia justru akan terkesan memihak salah satu kubu dalam tensi geopolitik antara Barat-Cina/Rusia.

"Kalau hanya hadir ke KTT dan mengobrol saja, ya tidak masalah [sebenarnya]," ujar dia.

Secara geopolitik, kata Radityo, Indonesia dirugikan karena akan dipandang berbeda oleh Amerika Serikat dan Barat. Pandangan ini sebetulnya tidak apa-apa, asal jelas apa keuntungan yang didapat dari posisi itu. Tapi masalahnya, kata dia, ini tidak ada keuntungannya sama sekali.

"Secara ekonomi, BRICS ini tidak banyak berdampak karena di antara mereka sendiri tidak ada satu arah yang jelas. Terlebih, kita sudah punya hubungan sangat baik dengan semua anggota utama BRICS, seperti Cina," jelasnya.

Dia mengaku tidak masalah dan bisa diterima akal sehat jika keputusan bergabung ke BRICS ada suatu kepentingan yang bisa terpenuhi dengan bergabung. Tapi pertanyaannya, imbuh Radityo, adalah kepentingan apa, apakah cukup image saja atau high-profile diplomacy karena Prabowo akan satu forum dengan para pemimpin negara revisionis macam Rusia.

"Sementara di saat yang sama, image kita sebagai pemimpin global south yang punya hubungan baik dengan Barat akan melemah," ujarnya.

Di luar itu, ungkapnya, keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS juga akan berpotensi memengaruhi akses Indonesia ke OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan bermitra dengan grup tersebut akan semakin mengecil.

“Dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi, sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju," kata Peneliti Celios, Yeta Purnama, dalam pernyataannya.

Yeta mengatakan, OECD smemiliki anggota yang lebih besar sehingga lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dengan Cina. Belum lagi energi dan fokus pemerintahan baru jika harus bergabung dalam banyak kerja sama multilateral akan sangat mahal, termasuk soal biaya keanggotaan.

"Jauh lebih efektif fokus ke kemitraan yang sudah ada,” tutup Yeta.

PilihBergabung BRICS atau OECD?

Wacana Indonesia akan bergabung dengan OECD atau BRICS sudah beredar cukup lama, sehingga Indonesia perlu segera memutuskan langkah ke depan. Pasalnya, jika menghabiskan waktu terlalu lama untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya.

"Kalaupun bergabung nantinya akan sangat terlambat dan tidak ikut terlibat dalam diskursus penting penyusunan garis kebijakan keduanya," ujar Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Sarmin, kepada Tirto, Senin (28/10/2024)

Menurutnya, menjadi anggota BRICS tidak harus diartikan menjaga jarak dengan EU dan USA. India, UEA, Brazil dan Arab Saudi misalnya, anggota BRICS yang juga merupakan teman dekat Amerika Serikat. Sebaliknya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama Cina dan Rusia.

"OECD dan BRICS bukanlah blok yang rigid, masing-masing anggota tetap bebas melakukan kerja sama. Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia, itulah yang akan dipilih," kata dia.

OECD, kata Wijayanto, jelas ingin mempertahankan status quo di mana beberapa negara Barat mendominasi ekonomi dunia termasuk terkait dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter. Tempat dolar AS menjadi reserve currency dunia. Sementara WTO yang menjadi wadah.

Sementara BRICS ingin melakukan terobosan dari yang paling ekstrem, yaitu dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti dolar AS, seperti dipelopori oleh Rusia dan Cina.

Rusia, kata Wijayanto, semakin semangat mewujudkannya setelah negara Barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri pasca konflik dengan Ukraina.

Banyak negara bertanya-tanya, jika ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka. Hingga agenda yang lebih moderat, seperti kerja sama dagang dan pembentukan sistem pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, ide ini dimotori salah satunya oleh India.

"Kalau pun akhirnya memutuskan bergabung dengan BRICS, idealnya Indonesia menjadi bagian yang moderat, mendorong kerja sama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada dolar AS," kata Wijanto.

Karena sistem moneter saat ini, dolar AS mewakili lebih dari 90 persen reserve dan mata uang perdagangan dunia. Kondisi ini cenderung tidak sehat apalagi Amerika Serikat cenderung meng-abuse posisi tersebut dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh banknote yang mereka terbitkan.

"Idealnya US dolar akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif, agar otoritas moneter dan Pemerintah Amerika Serikat lebih berhati-hati mengelola ekonominya," jelas dia.

Lalu bagaimana dengan OECD? Menurutnya, ini juga pilihan yang bagus. Tetapi unsur status quo-nya masih sangat kental, misalnya untuk menjadi anggota, calon anggota harus memenuhi kriteria yang disusun dengan nilai dan parameter yang sangat Barat minded. Ada kesan pihak yang superior dan inferior. Dalam era dunia yang makin multipolar, hal seperti ini harus perlahan dihilangkan.

Untuk menjadi anggota OECD, Indonesia pun harus berjuang keras untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, yang tidak seluruhnya relevan bagi Indonesia. Hal lain, tambahnya, pengalaman kita menunjukkan bahwa mewujudkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Barat juga sangat rumit.

Sebagai contoh sudah hampir 10 tahun Indonesia membahas EU-CEPA dengan EU, tetapi belum ada progress yang berarti hingga saat ini. Dan selalu muncul isu yang terkesan dicari-cari. Sementara diskusi EU dengan negara lain seperti India, Thailand, dan Vietnam terkesan lancar-lancar saja prosesnya.

"Lalu, sebaiknya kita pilih bergabung dengan OECD atau BRICS? The best scenario adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turki (Turki adalah anggota OECD tetapi mendaftar menjadi anggota BRICS), karena memang tidak ada ketentuan formal yang tidak memungkinan hal ini terjadi," kata dia.

Ia menambahkan, skenario kedua yang bisa diambil adalah memilih salah satu, jika memang harus memilih. Indonesia, kata dia, bisa prioritaskan kelompok yang lebih menghargai posisi Indonesia. Indikatornya sederhana, yaitu yang paling mungkin dieksekusi dengan cepat. Jika memilih OECD, tentunya Indonesia perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan.

"The worst scenario adalah Indonesia dalam posisi digantung tidak menjadi bagian dari keduanya akibat kita ragu menentukan sikap. Kita sudah terlalu lama dalam posisi ini dan harus segera diakhiri," ujarnya.

Sebagai analogi, kata Wijayanto, jika punya dua pilihan mobil yang dua-duanya mempunyai perbedaan kualitas, tetapi masih bisa menoleransi perbedaan itu tidak jadi masalah. Maka sepatutnya Indonesia memilih mobil yang persyaratan belinya tidak bertele-tele, sehingga mobil itu bisa kita kendarai menuju tujuan yang kita impikan.

"Apa pun situasinya, langkah yang diambil oleh Pemerintah Prabowo perlu diapresiasi. Ini langkah tegas, berani, dan decicive. Mendongkrak profil internasional kita, serta meningkatkan posisi tawar kita dihadapan kelompok OECD maupun BRICS," pungkasnya.

Penulis: Dwi Aditya Putra

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id