tirto.id - Keluar dari ruang komisi III DPR RI, mimik Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif kusut. Ia kesal, setiap pertemuan dengan DPR, para legislator di Senayan itu selalu mempermasalahkan wewenang penyadapan KPK. Dalam rapat nyaris berjalan 11 jam pada akhir September lalu, Laode berulangkali melempar bolpoin ke meja saat para politisi itu terus-menerus mencari celah kesalahan KPK.

Selalu topik penyadapan menjadi pintu pembuka untuk mengotak-atik sejumlah kewenangan KPK. Bahkan, untuk memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi, politisi-politisi itu berhasrat merombak Undang-Undang KPK tahun 2002. Dalam draf UU KPK usulan DPR pada 10 Februari 2016, peraturan penyadapan direvisi harus seizin dewan pengawas KPK. Selain itu, waktu penyadapan maksimal tiga bulan dan hanya dapat diperpanjang sekali.

“Kalau itu yang dipermasalahkan, bukan pada undang-undang KPK yang direvisi. Kalau mau urusin penyadapan, ya UU Penyadapan,” ujar Laode kepada reporter Tirto di luar Gedung DPR.

Laode menegaskan, sebelum ada putusan MK, penyadapan KPK selalu diaudit oleh Kementerian Kominfo. “Padahal yang diaudit sebelum putusan MK hanya KPK,” ujarnya.

Ada lima tahap sebelum KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyadapan: dari tahap penyelidik, deputi, hingga secara bulat lima pimpinan KPK menyetujui. Sesudahnya, mesin penyadapan diaktifkan selama 30 hari.

“Setelah 30 hari itu otomatis tidak tersadap, kecuali laporan baru. Kalau ada laporan baru lagi, harus mendapatkan persetujuan dari semua pimpinan,” terangnya.

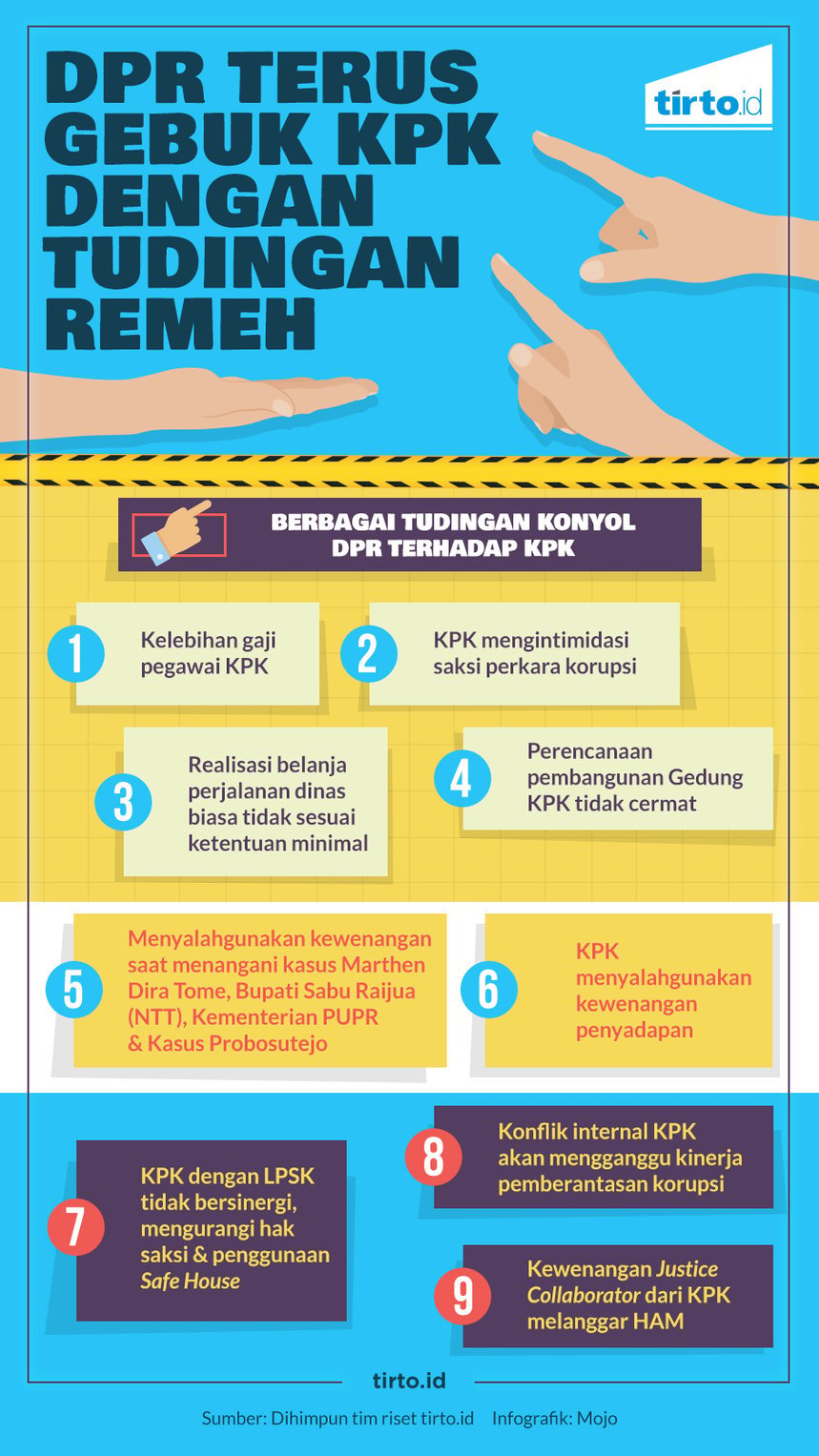

Ini bukan kali pertama para politisi Senayan menghantam KPK. Sepanjang tahun ini manuver mereka diperagakan, terutama saat membentuk Pansus Hak Angket KPK, yang secara sepihak dan cacat prosedur disetujui oleh Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, pada 28 April lalu.

Asalnya adalah megakorupsi e-KTP, yang disebut-sebut menyeret sejumlah politisi kakap. Pansus mendesak agar KPK bersedia membuka rekaman penyidikan terhadap Miryam S. Haryani, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura (2009-2014), yang disebut-sebut “ditekan dan diancam” oleh para politisi senior DPR agar mencabut berkas pidana pada persidangan Maret lalu di Pengadilan Tipikor.

Namun, pimpinan KPK menolak memenuhi undangan Pansus karena memang menyalahi aturan hukum. KPK hanya mau rapat dengan anggota DPR dalam kapasitas “mitra kerja” dengan Komisi III, yang notabene membawahi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Lantaran itulah fraksi-fraksi di DPR memindahkan politisinya yang semula di Pansus ke Komisi III. Kerja Pansus juga tetap jalan: memanggil orang-orang yang pernah jadi sasaran KPK, pergi ke rumah tahanan KPK, survei ke ruang interogasi KPK, dan meminta keterangan penyidik KPK.

Baca juga:

Anggota DPR yang Hobi Bolos tapi Getol Melawan KPK

Ketua KPK: Kami Tak Bermaksud Menyandera DPR

Mendorong Polri Bentuk Densus Antikorupsi Setara KPK

Ketika Kapolri Tito Karnavian mengusulkan Densus Tipikor kepada Komisi III DPR, Fahri Hamzah segera menyambut gagasan tersebut. Saat membahas soal bujet Polri 2018, para politisi DPR juga setuju anggaran tambahan bagi Densus tersebut sebesar Rp975 miliar. Sebaliknya, komisi yang sama mengancam bakal membekukan anggaran KPK pada 2018.

Pada 4 Oktober lalu, 10 anggota DPR—mayoritas anggota Pansus Hak Angket KPK—yang dipimpin Fahri Hamzah menggelar satu pertemuan tertutup dengan pimpinan Polri, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Mempersolkan Wewenang Penyadapan KPK

Selain mendorong Polri membentuk Densus Antikorupsi setara KPK, DPR terus berupaya mengatur pola penyadapan, dengan acuan putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010.

Komisi III DPR menolak putusan MK itu dianggap membatalkan standar operasional prosedur KPK mengenai tindak penyadapan. Namun, lagi-lagi, ini senjata yang keliru dipakai DPR.

Dalam putusannya, MK ingin ada aturan satu payung soal penyadapan untuk KPK, kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara, hingga Badan Narkotika Nasional. Dan tanggung jawab membuat undang-undang tersebut berada pada pundak DPR dan pemerintah, bukan justru merevisi UU KPK.

Pola penyadapan oleh KPK mengacu Peraturan Menteri Kominfo tahun 2006, dengan merujuk Undang-Undang 36/1999 tentang telekomunikasi. Pada masa Menteri Tifatul Sembiring, Kominfo membuat rancangan peraturan pemerintah soal penyadapan guna menerapkan amanat UU ITE tahun 2008. Namun, MK membatalkan pasal soal penyadapan dalam UU ITE tersebut karena dinilai bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Mempersoalkan Operasi Tangkap Tangan

Benny Kabur Harman, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Demokrat, menyoroti soal jaminan operasi tangkap tangan alias OTT KPK tidak disalahgunakan. Menurutnya, basis pengaduan masyarakat untuk menggelar OTT bisa dimanfaatkan “pihak tertentu” yang bisa menggiring KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan sebaliknya; justru salah satu kunci keberhasilan OTT berasal dari pengaduan masyarakat. Mereka berasal dari lingkaran terdekat terduga tersangka, dan rata-rata pengaduan ini dilengkapi bukti-bukti pendukung. Meski begitu, ia menjamin KPK tak akan bisa dipengaruhi pihak mana pun.

“Kalau OTT itu seperti tebang pilih, saya dulu waktu di luar juga pernah punya persepsi seperti itu. Tapi setelah di KPK, saya tidak melihat ada kebijakan yang melakukan tebang pilih,” kata Agus.

Sepanjang 2017, KPK sudah lima kali melakukan OTT. Tahun lalu, ada 17 OTT KPK.

“Sama sekali tidak ada target provinsi tertentu atau daerah tertentu bahkan partai tertentu,” lanjut agus. “Hampir semua partai juga sudah pernah berurusan dengan KPK.”

Namun, anggota DPR tidak gampang percaya, salah satunya dengan merujuk bahwa prosedur penindakan KPK melanggar Hukum Acara Pidana.

“OTT ini hanya sebagai alat KPK untuk menciptakan opini publik layaknya suatu drama dan menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja KPK,” tulis rekomendasi Pansus Hak Angket KPK, yang laporannya diserahkan kepada Fahri Hamzah, 26 September lalu.

Apa yang dirujuk DPR—yakni Pasal 1 ayat 19 KUHAP—adalah keliru. Dalam KUHAP, ada beberapa perkara yang bisa disebut “tangkap tangan,” yakni merentang dari saat sampai didapati bukti tindak pidana tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif berkata sudah berulangkali menjelaskannya kepada DPR, meski lembaga terakhir itu tetap ngotot menilai OTT KPK tidak sesuai definisi KUHAP.

OTT KPK khusus menangani kasus suap. Prosedurnya, KPK harus mendapatkan bukti yang cukup dari rangkaian peristiwa yang mengarah pada modus pemufakatan jahat. Ia juga mesti melewati diskusi internal demi mendukung kecukupan bukti dan konstruksi hukum dugaan pidana tersebut.

Karena unsur pemufakatan jahat itulah, tindakan suap selalu dilakukan lebih dari sekali oleh si tersangka. Ini nanti yang akan muncul dalam Pengadilan Tipikor.

“Sebetulnya OTT bukan suatu prestasi baik kami. Itu tragedi,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata merujuk bagaimana para pejabat publik memakai pengaruhnya demi menguntungkan diri mereka sendiri.

Penulis: Dieqy Hasbi Widhana

Editor: Fahri Salam