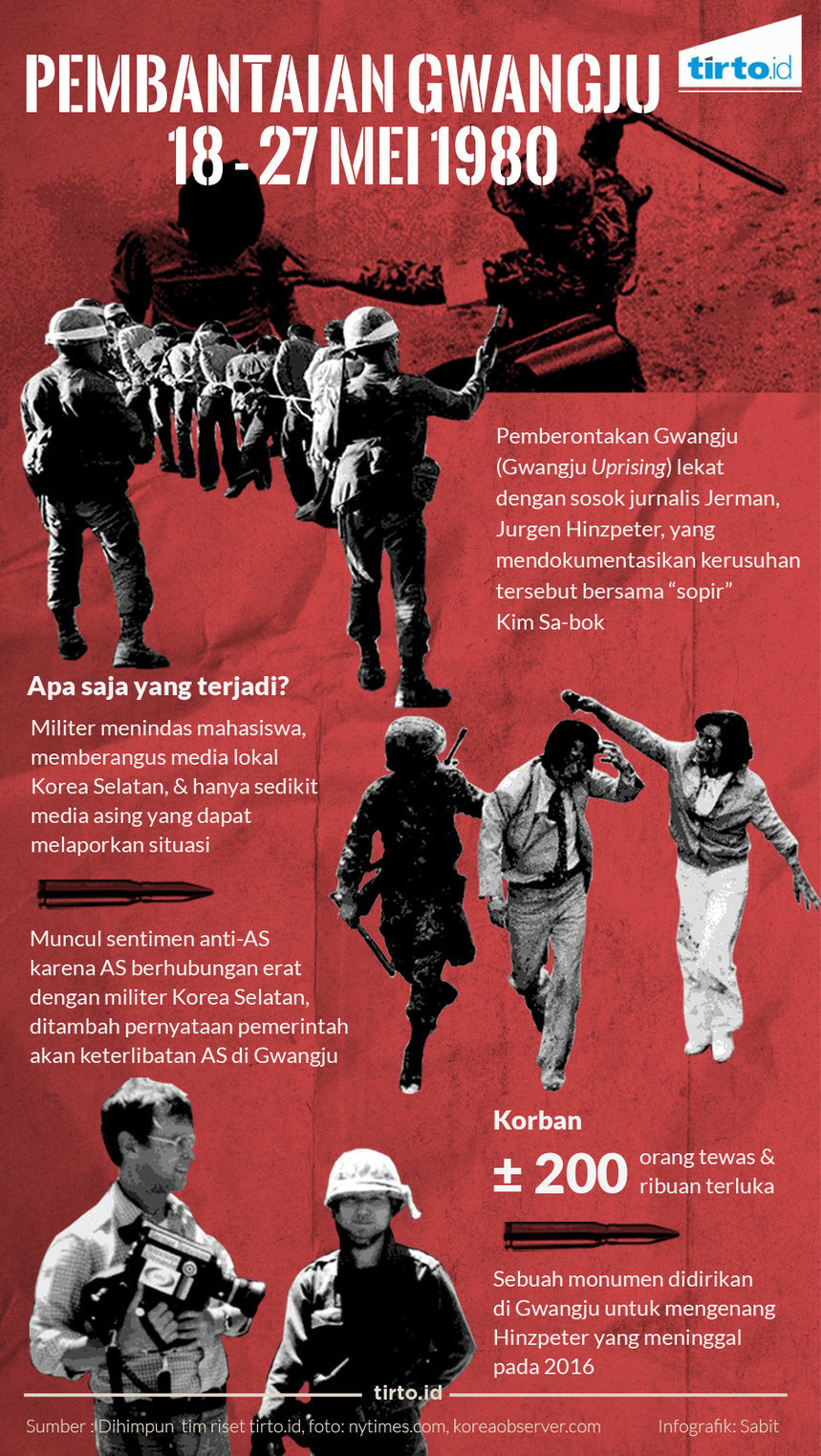

tirto.id - Mei 1980, situasi politik Korea Selatan memanas. Massa berkumpul di Gwangju, sebuah kota yang terletak di selatan ibukota Seoul. Ratusan ribu memadati jalan dan meneriakkan “turunkan rezim!” dan dibalas represi militer. Ratusan pendemo tewas.

Kabar kericuhan itu sampai ke telinga Jurgen Hinzpeter, reporter televisi Jerman ADZ yang kala itu berada di Tokyo. Hinzpeter bergegas terbang ke Korea Selatan bersama seorang teknisinya, Henning Rumohr.

Setibanya di bandara, Hinzpeter dijemput seorang sopir taksi bernama Kim Sa-bok dan langsung menuju TKP.

Dalam catatannya yang ditulis pada 2006, Hinzpeter menyebutkan Kim menginjak pedal gas sekeras-kerasnya. "Ketika ada tanda peringatan untuk berhenti, dia tak mengindahkannya,” tutur Hinzpeter. “Setelah mengemudikan mobil sekitar satu jam, kami mulai menemukan penanda jalan untuk memutar arah. Namun Kim terus tancap gas ke Gwangju.”

Di tengah perjalanan ke Gwangju, mobil mereka melewati pos militer. Aparat yang berjaga meminta mereka untuk berbalik arah. Tentu saja Kim tak menurutinya. Dengan bantuan warga sekitar, ia melintasi jalan-jalan kampung hingga akhirnya sampai di Gwangju.

Tapi rintangan belum selesai. Lagi-lagi mereka harus melewati pos militer. Kali ini giliran Hinzpeter yang berdalih. Hinzpeter mengatakan kepada aparat bahwa atasannya terjebak di Gwangju dan butuh bantuan untuk keluar dari kota itu. Walhasil, mereka lolos dari pengecekan.

Hinzpeter tiba di Gwangju seraya menyaksikan bentrokan antara tentara dan mahasiswa. Militer dengan gelap mata membantai habis siapapun yang dianggap perusuh. Hinzpeter merasa kejadian di Gwangju jauh lebih buruk dari yang pernah saksikan di Vietnam. “Mereka berhamburan, mencari-cari kerabat atau orang-orang teman yang dicintai dengan cara membuka satu per satu peti mati yang sudah dibariskan.”

Ketika bentrokan maut itu terjadi, hanya media asing yang punya kesempatan memberitakan kondisi Gwangju. Itu saja masih dihalang-halangi. Militer memutus saluran telepon dan akibatnya, para reporter terpaksa berjalan cukup jauh ke desa untuk menghubungi dunia luar.

Akhirnya, setelah bergelut dalam pusaran kericuhan, Hinzpeter berhasil memperoleh rekaman kondisi di Gwangju saat itu. Guna mengelabui petugas keamanan, ia menyembunyikan film tersebut ke dalam kaleng kue yang dibungkus kertas berwarna emas dan pita hijau. Ketika ditanya petugas, Hinzpeter menjawab lugas: “Ini hadiah untuk pernikahan.”

Baca juga:Perseteruan Abadi Korea Selatan - Korea Utara

Pada 22 Mei 1980, rekaman itu diterbangkan ke Jepang. Untuk pertama kalinya, tangkapan visual mengenai kebrutalan aparat dan rezim militer di Gwangju dapat disaksikan oleh dunia. Atas jasanya merekam kejadian di Gwangju, Hinzpeter memperoleh penghargaan dari asosiasi jurnalis dan kelompok-kelompok pro-demokrasi Korea Selatan.

Pembantaian Gwangju adalah pukulan hebat bagi rezim militer. Seiring waktu, Korea Selatan mengalami transisi demokrasi yang puncaknya ditandai dengan lahirnya gerakan People Power pada 1987.

Tonggak Baru Demokrasi Korea Selatan

Sebelum insiden Gwangju meletus, Korea Selatan dipimpin oleh Park Chung-hee selama 18 tahun (1961-1979) yang memperoleh kekuasaan dengan melakukan kudeta militer terhadap presiden Yun Po Sun. Dengan sokongan Amerika Serikat, Park jadi diktator.

Kekuasaan Park berakhir pada Oktober 1979. Saat gelombang protes memintanya untuk mundur jabatan, nyawa Park justru dihabisi oleh kepala Badan Intelijen Pusat Korea. Kematian Park memunculkan harapan akan masyarakat yang demokratis, yang sempat hampir terwujud ketika Choi Kyu-hah menggantikan Park. Di bawah pemerintahan Choi, Korea Selatan sempat mengalami liberalisasi politik hingga akhirnya Jenderal Chun Doo-hwan, kepala Komando Pertahanan dan Keamanan mengkudeta Presiden Chun pada 12 Desember 1979.

Tak ingin kembali ke otoritarianisme, massa kembali turun ke jalan. Namun, Chun mengumumkan darurat militer guna meredam aksi massa dengan dalih “keamanan nasional.” Para pembangkang ditangkap, aktivitas-aktivitas parlemen dan kampus dibekukan.

Baca juga:Mengintip Cara Eksekusi Mati di Korea Utara

Tak tinggal diam, para mahasiswa menuntut pemerintah mencabut darurat militer, menerapkan demokrasi, hingga menghidupkan lagi universitas dan parlemen. Di depan Universitas Nasional Chonnam, Gwangju, pekik mereka semakin keras.

Akan tetapi, demonstrasi tersebut dibalas dengan tindak kekerasan dari pasukan militer Korea Selatan. Pada 18 Mei 1980, konfrontasi antara sipil dan militer tak terhindarkan lagi. Militer tanpa ragu menghajar mereka. Selama 18 hingga 27 Mei, ratusan korban berjatuhan dan ribuan lainnya mengalami luka-luka.

Selama bertahun-tahun, Pembantaian Gwangju 1980 menjadi kata terlarang dalam masyarakat Korea. Orang dilarang berbicara secara terbuka mengenai insiden tersebut. Aktivis yang berupaya membawa kembali memori kolektif atas Gwangju, dibungkam. Buku-buku yang mengisahkan peristiwa Gwangju, dibredel. Kwangju Diary: Beyond the Death, Beyond the Darkness of the Age (1985)—catatan paling populer mengenai insiden Gwangju—bahkan harus diterbitkan dengan nama samaran.

Baca juga:Mencintai Korea Selatan melalui Variety Show

Jai-eui Lee dalam Kwangju Diary menyatakan bahwa gerakan demokratisasi di Gwangju tidak hanya dikenang sebagai peristiwa tragis. Namun di sisi lain, peristiwa itu juga diperingati sebagai momen perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, aksi massa dan pembantaian Gwangju berandil besar bagi gerakan-gerakan pro-demokrasi setelahnya. Puncaknya terjadi pada 1987 ketika gerakan People Power berhasil menurunkan rezim militer. Setahun berselang, Jenderal Chun yang menjadi aktor utama di balik tragedi di Gwangju mengundurkan diri.

Penulis: Faisal Irfani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti