tirto.id - Saat Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang telah direvisi untuk melarang orang-orang dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim masuk ke Amerika Serikat, ia mengklaim kebijakan tersebut untuk melindungi rakyatnya dari “teroris Islam radikal”. Namun, sejak delapan bulan ia berkantor di Gedung Putih, warga AS justru lebih banyak dibunuh oleh teroris kulit putih — jajaran teroris yang tak ada kaitannya dengan Islam atau imigran Timur Tengah.

Pada Senin (2/10/2017) dini hari waktu AS, Steven Paddock (64), warga asal Nevada, menembaki 22.000 penonton konser di Las Vegas Strip dari kamarnya di lantai 32 Mandala Bay Resort dan Casino dengan menggunakan beberapa senjata otomatis laras panjang. Sedikitnya 59 orang tewas dan 527 lainnya luka ringan hingga luka berat.

Pertunjukan terakhir festival musik country Route 91 yang digelar tiga hari sebelumnya berjalan lancar sampai Paddock menyerang. Ribuan orang tengah menikmati pertunjukan oleh penyanyi top Jason Aldean bergegas mencari perlindungan dengan lari atau menjatuhkan diri mereka ke tanah. Mereka bergegas keluar arena konser dan membantu orang lain untuk melarikan diri saat Paddock memberondong lokasi itu dari tempat yang lebih tinggi.

Baca juga: KKK Gaya Baru dan Kebangkitan Supremasi Kulit Putih AS

Kejadian ini menjadi tragedi penembakan massal terburuk dalam sejarah Negeri Paman Sam. Paddock kemudian bunuh diri saat polisi menyerbu ruangannya dan menemukan 10 pucuk senjata. Pihak berwenang hingga saat ini masih menyelidiki motif pelaku. Namun Agen FBI, Aaron Rouse memastikan sejauh ini tindakan Paddock tidak ada kaitannya dengan organisasi teroris internasional.

Paddcok berkulit putih, dan media serta otoritas setempat tak menyebutnya sebagai “teroris” meski jelas-jelas telah melakukan tindakan teror. Netizen sedunia pun marah, sebab pelabelan oleh media dan pejabat setempat dianggap bias. Paddock disebut “pelaku yang barangkali punya gangguan jiwa”, “kriminal lone wolf”, dan lain sebagainya, sedangkan jika pelakunya non-kulit putih plus Muslim maka media akan segera melabelinya “teroris”.

Kasus ini otomatis membuka kembali ingatan publik atas beragam aksi terorisme serupa yang terjadi beberapa tahun belakangan di mana pelakunya adalah warga AS kulit putih. Militan yang terhubung dengan ISIS memang telah meneror warga Inggris, Perancis, hingga Kanada. Namun di AS, berkebalikan dengan omongan Trump, teror justru berasal dari pihak-pihak yang tak ada hubungannya dengan agama secara umum atau Islam secara khusus, dan juga bukan dari kalangan imigran.

Baca juga: Inilah Breitbart, Corong Nazi ala Amerika Serikat

Pada Agustus kemarin James Alex Fields Jr (20), seorang pengikut gerakan Alt-Right atau supremasi kulit putih dari organisasi Vanguard America, menabrakkan mobil Dodge Challenger-nya ke tengah ratusan massa aksi anti-rasis dan anti-fasis di Kota Charlottesville, Virginia, dan menyebabkan 3 orang tewas dan 35 orang luka-luka atas kerusuhan tersebut. Fields diamankan kepolisian dan didakwa dengan pembunuhan tingkat satu.

Mundur lagi ke bulan Maret, pria kulit putih berusia 28 tahun bernama James Jackson melakukan perjalanan dari Baltimore ke Kota New York dengan niat membunuh orang kulit hitam sebanyak-banyaknya dengan modal sebilah pisau. Ia kemudian menemukan korbannya: Timothy Caughman (66) yang kebetulan sedang mengumpulkan kaleng dan botol bekas untuk didaur ulang di Ninth Avenue. Timothy ditusuk sampai mati dan didakwa melakukan terorisme oleh otoritas New York, demikian lapor Guardian.

Sedangkan pada Mei sebelumnya pria kulit putih Jeremy Joseph Christian (35) menikam Taliesin Myrddin Namkai-Meche dan Ricky John Best di sebuah kereta pada Jumat (26/5/2017) di Portland hingga keduanya tewas. Jeremy sebelumnya mengintimidasi dua perempuan muslim di kereta. Taliesin, Ricky, dan seorang lain berusaha melindungi kedua perempuan itu, namun Jeremy berbalik menyerang dengan bermodalkan sebuah pisau. Saat mengintimidasi, Jeremy berteriak “Kita butuh orang Amerika asli di sini!”, “Semua Muslim seharusnya mati saja”, dan ujaran kebencian lainnya.

Lebih Banyak Teror Kulit Putih

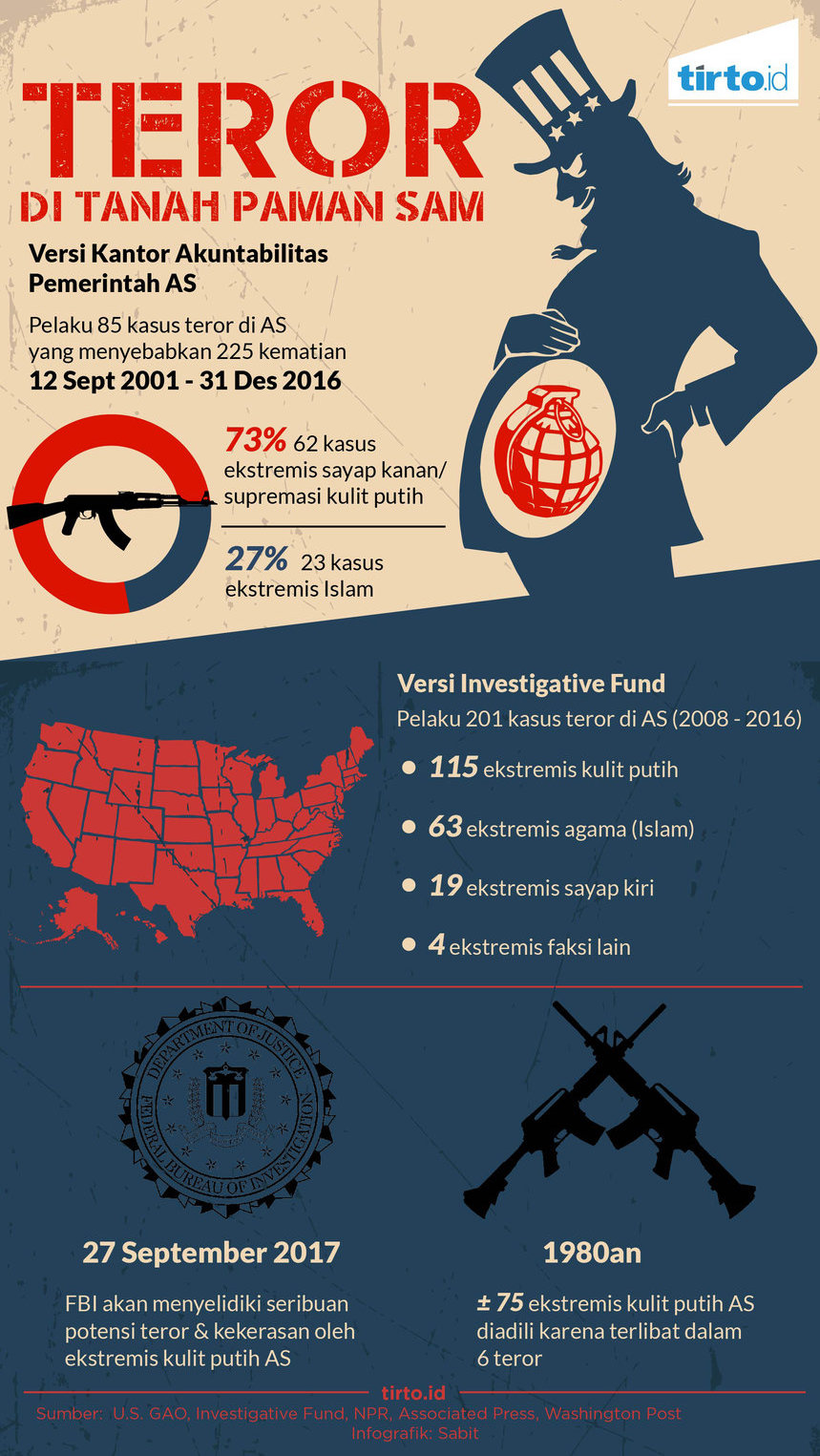

Angka statistik juga tak bisa bohong. Dalam laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS yang dipublikasikan pada April 2017, tercatat ada 85 kasus teror di AS yang berujung 225 kematian sepanjang periode 12 September 2001 (pasca tragedi 9/11) hingga 31 Desember 2016. Dari 85 kasus, 62 kasus (73%) di antaranya rupanya dilakukan oleh ekstremis sayap kanan atau penganut supremasi kulit putih, sementara sisanya yang 23 (27%) dilakoni oleh para ekstremis muslim.

Temuan versi Investigative Fund yang dicatat Huffington Post menyatakan hasil yang serupa. Dari total 201 kasus teror di AS sepanjang 2008-2016, ada 115 kasus di antaranya, atau yang terbanyak, didalangi oleh ekstremis kulit putih. Ekstremis Islam berada di tempat kedua dengan catatan 63 kasus, sementara 19 kasus dilakoni oleh ekstremis sayap kiri, sementara sisanya dari kalangan faksi lain atau tak terafiliasi dengan faksi tertentu.

George Michael, akademisi Westfield State University yang telah bertahun-tahun memfokuskan studinya pada terorisme milisi Islam dan sayap kanan, mengatakan dalam bukunya Confronting Right-Wing Extremism and Terrorism in the USA (2003) bahwa terorisme sayap kanan punya sejarah panjang di AS. Mereka berkembang terutama setelah kekuatan kiri di AS menurun, dan selalu mengekor politisi yang punya visi rasisme serupa.

Baca juga: Fasis yang Baik adalah Fasis yang Tobat

Pada era 1980-an lebih dari 75 ekstremis sayap kanan dan penganut supremasi kulit putih yang ditangkap di AS untuk enam aksi penyerangan. Pada tahun 1983, Gordon Kahl, angota organisasi supremasi kulit putih Posse Comitatus, membunuh dua anggota polisi federal. Di tahun yang sama kelompok revolusioner faksi nasionalis kulit putih The Order merampok bank dan membom sebuah teater, sinagoga, dan membunuh pengisi acara radio Alan Berg.

Kasus-kasus serupa juga terjadi di sepanjang 1990-an, bahkan lebih berdarah lagi. Pada April 1995 terjadi serangan di Oklahoma oleh dua orang ekstremis kulit putih Timothy McVeigh dan Terry Nichols yang merenggut nyawa 168 orang. Keduanya diduga melaksanakan balas dendam terhadap dua aksi aparat keamanan AS di Ruby Ridge dan Waco dan meningkatkan sentimen anti-pemerintah. Kejadian ini dinyatakan sebagai kasus terorisme domestik paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat.

Ada juga Eric Rudolph yang melakukan serangkaian aksi teror pada tahun 1996-1998. Ia melakukan pemboman Contennial Olympic Park pada 1996 karena dianggap mempropagandakan sosialisme global dan mempermalukan pemerintah AS. Kejadiannya yang menyeret nyawa dua orang dan melukai 100-an lainnya. Ia lalu mengebom klinik aborsi di Atlanta pada 1997, bar lesbian, dan tempat lain sehingga mengakibatkan dua orang lain meninggal serta banyak lainnya terluka. Pada akhirnya ia bisa diamankan oleh aparat kepolisian yang dinilai terlalu lambat dalam mencari jejak Eric.

Gagal Lindungi Diri dari Teroris

Naiknya Trump tak bisa dilepaskan dengan naiknya pamor kaum pemuja supremasi kulit putih, neo-Nazi, nasionalis sayap kanan, hingga kelompok anti-LGBT dan anti-imigran di AS. Soutern Poverty Law Center, situs yang didedikasikan untuk melawan kebencian antar kelompok di AS, mencatat gelombang kebencian dan intimidasi yang melibatkan kekerasan fisik dan aksi terorisme terjadi sebanyak 1.094 kasus selama satu bulan pertama pemerintahan Trump.

Kasus penembakan di Las Vegas juga memunculkan wacana pengetatan bahkan penghapusan aturan kepemilikan senjata api di AS. Kepemilikan senjata api oleh warga negara di AS dilindungi lewat Amandemen Kedua Konstitusi AS tahun 1971. Akibat kebijakan ini, menurut Small Arms Surveytahun 2007, AS menjadi negara dengan orang sipil bersenjata paling banyak di dunia. Setidaknya setiap 100 orang, 88,8 persen di antaranya memiliki senjata api.

Salah satu alasan memiliki senjata api bagi warga AS adalah usaha untuk mencegah kejahatan, terutama oleh serangan teroris. Menariknya sepanjang 2005-2015, sebanyak 71 warga negara Amerika terbunuh oleh teroris di negaranya, tetapi 301.787 terbunuh karena senjata api dalam periode yang sama. Tingkat kekerasan yang berkaitan dengan senjata api di Amerika Serikat merupakan yang paling tinggi di dunia. Sebuah fenomena yang tak ditemui di negara-negara maju lainnya.

Baca juga: Sunyi Tragedi Senjata Api

Senjata untuk perlindungan diri adalah alasan yang telah dipatahkan oleh data statistik. Namun warga AS masih saja berpikir jika punya senjata, atau semakin banyak punya senjata, maka akan semakin aman dari aksi terorisme. Hal ini dibuktikan dengan naiknya penjualan senjata api pascaterjadi tragedi penembakan massal. Sulit dinalar akal sehat, namun fenomena ini benar-benar terjadi di AS.

Sehari usai tragedi penembakan di Las Vegas, saham perusahaan pembuat senjata seperti Sturm, Ruger & Co dan Smith & Wesson naik hingga 3 persen lebih. American Outdoor Brands naik hingga 5 persen, sementara Vista Outdoor naik 2 persen. Sebagaimana diberitakan Fortune, para investor juga berbondong-bondong membeli saham perusahaan pembuat senjata api AS. Kondisi yang sama juga terjadi usai tragedi penembakan di kelab malam gay di Orlando maupun pasca aksi teror Dylann Roof di Columbia.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id