tirto.id - Di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik, tidak memberikan jabatan menteri kepada orang-orang parpol selalu menjadi iming-iming para kandidat presiden. Usaha yang baik, meski janji itu selalu berakhir sebagai mitos.

Dua bulan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Joko Widodo mengatakan akan membentuk pemerintahan yang profesional. Menurutnya, posisi menteri bukan jatah untuk partai. Dia pun mengatakan peluang kalangan profesional untuk menjabat menteri lebih besar daripada orang-orang parpol.

Kata laki-laki yang kerap dipanggil Jokowi itu, seperti dikutip Detikcom, "Kita nggak mau bagi-bagi kursi. Pemerintahan ke depan harus profesional. Rakyat nggak akan menikmati kalau pemerintah cuma bagi-bagi kursi."

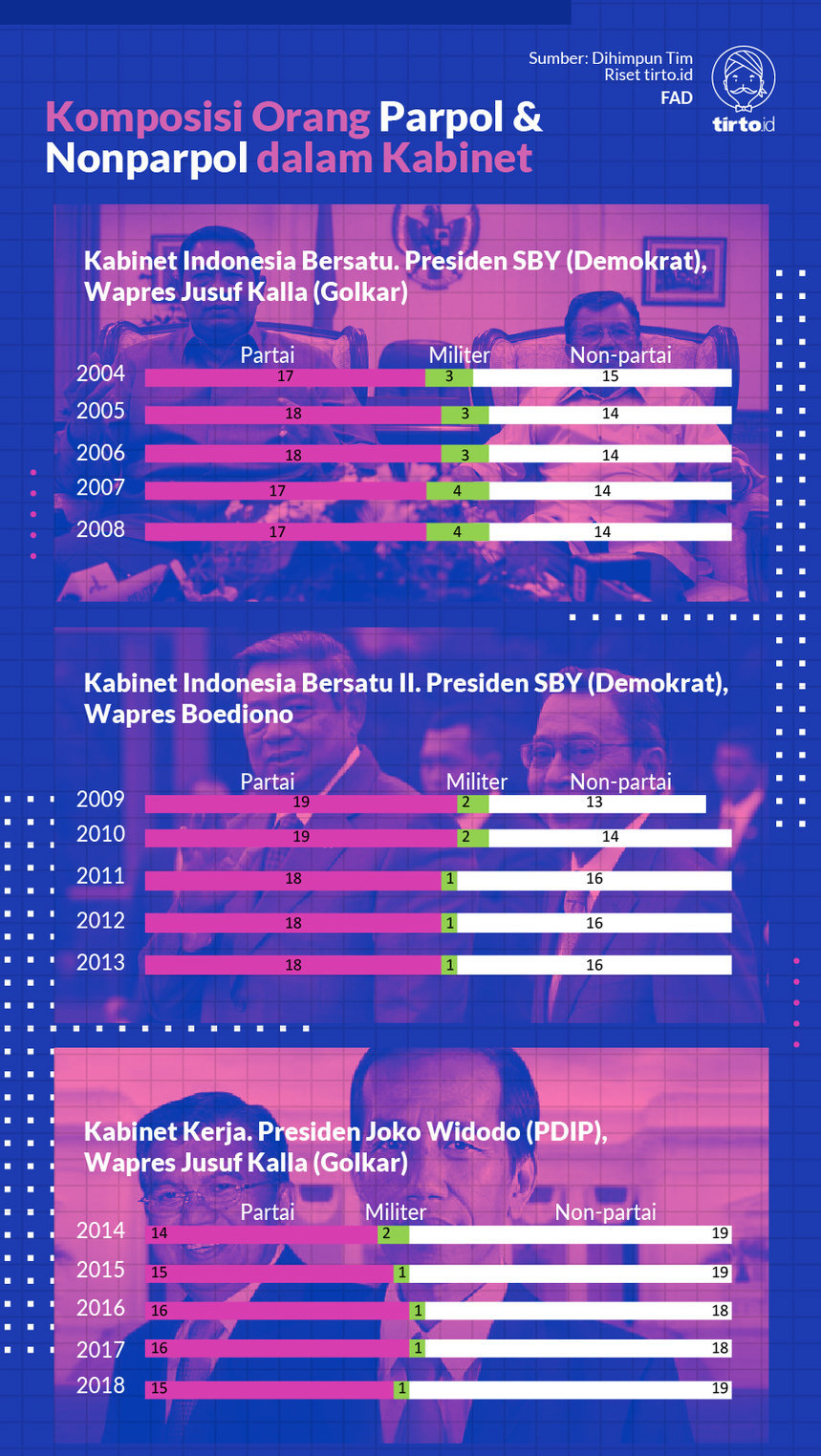

Di Pilpres 2014, Jokowi pun menang. Pada Oktober 2014, bersama wakil presidennya, Jusuf Kalla, kader PDIP itu mengumumkan sebanyak 14 orang partai dan 21 orang non-partai menjabat menteri atau menteri koordinator (menko) dalam kabinetnya. Dari 21 orang non-partai tersebut, 2 di antaranya merupakan pensiunan perwira tinggi TNI.

Sebelumnya, Jokowi-JK diusung empat parpol. Keempatnya mengantongi 37 persen kursi DPR. Saat itu, kursi yang dijadikan modal Jokowi-JK jauh lebih kecil daripada yang dimiliki 5 parpol pengusung Prabowo-Hatta. Bersama Demokrat yang bersikap netral di Pilpres 2014, kekuatan yang dimiliki parpol bukan pendukung Jokowi sebanyak 63 persen kursi DPR.

Tahun depan, Jokowi akan mengakhiri jabatannya. Ia dipastikan kembali bertarung dengan Prabowo Subianto, ketua umum sekaligus ketua dewan pembina Gerindra, di Pilpres 2019.

Sekarang, yang terjadi justru sebaliknya. Pada Pilpres 2019, Jokowi diusung 6 parpol pemilik sekitar 61 persen kursi DPR. Sedangkan Prabowo diusung 4 parpol pemilik sekitar 39 persen kursi DPR.

Parpol-parpol yang mendekat ke kubu Prabowo jelas lebih sedikit dibanding Jokowi. Seolah-olah mengulangi iming-iming Jokowi di Pilpres 2014, Prabowo bertekad: kalau dirinya jadi presiden, tidak semua jabatan dalam struktur kabinetnya diisi orang-orang parpol.

"Kalau kami memberi jatah kepada parpol. Jatah itu adalah nominasi. Tidak serta merta kalau jatah itu dari PKS, maka itu kader PKS. Dia akan mencari siapa orang yang tepat di posisi itu," katanya, seperti dilaporkan media ini pada Sabtu (1/9/2018).

Ketika Parpol Semakin Ditinggalkan Pemilihnya

Mengumbar janji yang cenderung menguntungkan parpol memang bukan pilihan yang tepat mengingat rendahnya tingkat kedekatan masyarakat terhadap parpol. Tingkat kedekatan itu bisa diketahui lewat temuan survei yang menyigi party ID, yaitu ukuran seberapa banyak masyarakat yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri dengan parpol tertentu.

Voting Behavior in Indonesia since Democratization (2018) yang disusun William Liddle dan Saiful Mujani mencatat tingkat party ID Indonesia jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 sempat mencapai 86 persen. Tingginya party ID itu, menurut mereka, dipengaruhi mobilisasi intensif partisan serta euforia kebebasan berdemokrasi yang muncul tak lama Soeharto tumbang.

"Banyak orang yakin bahwa kekuatan dari bawah (pemilu demokratis pertama pada 1999) akan membawa parpol semakin dekat dengan pemilihnya, semakin bisa menyalurkan aspirasi rakyat ke pimpinan parpol dan pemerintah. Atas alasan ini, sebagian besar masyarakat mengklaim menjadi dekat dengan parpol tertentu," sebut Liddle dan Mujani.

Namun, tingkat party ID yang tinggi itu berangsur-angsur turun. Setahun sebelum Pemilu 2004, party ID di Indonesia sebesar 55 persen. Lima tahun kemudian, party ID itu menjadi 33 persen. Lantas, jelang Pemilu 2014, party ID itu hanya sebesar 14 persen.

Menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), party ID di Indonesia per Desember 2017 hanya 11,7 persen.

Sudah dianggap jauh dari masyarakat, parpol juga lama-kelamaan dinilai sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya. Masih menurut data yang dihimpun Liddle dan Mujani, ada 79 persen pemilih pada 2001 percaya parpol akan berjuang demi kepentingan mereka. Tetapi, angka itu turun menjadi 57 persen (2005), 39 persen (2008), dan 31 persen (2013).

Menurut survei Populi Center terhadap 1.200 responden pada 7-16 Februari 2018, parpol hanya dipercaya 0,3 persen responden, jauh di bawah KPK (27,1 persen) dan presiden (17,8 persen).

Menggandeng Kawan atau Mengajak Lawan?

Namun, seorang presiden mau tidak mau menyerahkan sebagian pos menteri untuk dijabat orang-orang parpol pengusung atau pihak lawan di pilpres. Parpol mana dan berapa orang parpol yang diberi jatah menteri itu menggambarkan bagaimana seorang presiden membagi tampuk kekuasaan.

Setelah menang Pilpres 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil 17 orang parpol, 15 orang non-parpol, dan 3 mantan perwira tinggi TNI untuk mengisi pos menko dan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu. Komposisi itu hanya bertahan satu tahun. Sepanjang 2005-2006, SBY menambah 1 orang parpol untuk menggantikan jabatan yang sebelumnya diemban orang non-parpol. Lalu sejak 2007 hingga jabatannya berakhir pada 2009, komposisi kabinetnya terdiri atas 17 orang parpol, 14 orang non-parpol, dan 4 mantan perwira tinggi TNI.

Meskipun SBY dipilih secara langsung, Dan Slater menuliskan dalam “Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition” (2018) bahwa kebijakan SBY masih serupa presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid dan Megawati: merangkul semua parpol untuk masuk dalam pemerintahannya.

PPP dan Golkar yang semula tidak mengusung SBY pun dapat jatah menteri. Hanya PDIP yang menolak ajakan SBY untuk mendukung pemerintah. Ketua Umum PDIP Megawati menolak, dalam istilah Slater, permainan reciprocity yang diorkestrasi SBY. Reciprocity ialah ketika presiden menawarkan pembagian kuasa kepada semua parpol, termasuk yang beroposisi dengannya. Tipe permainan itu berkebalikan dengan victory, yakni ketika presiden hanya bagi-bagi kuasa kepada parpol pengusungnya.

Bagi Slater, PDIP adalah tanda bahwa "untuk pertama kalinya sejak demokratisasi Indonesia, partai politik dicatat mengambilalih peran oposisi politik."

Popularitas SBY jelang Pilpres 2009 terus meroket. Ia berani menggandeng Boediono, orang non-parpol yang sempat menjabat Gubernur Bank Indonesia. Jargon kampanyenya tak tanggung-tanggung: "Satu Putaran Saja!". Itu jargon terbukti manjur. SBY-Boediono berhasil menang dengan perolehan suara sekitar 60 persen. Kemudian, laki-laki yang kerap dijuluki "Sang Demokrat" oleh para simpatisannya itu menyusun Kabinet Indonesia Bersatu II.

Proporsi orang parpol yang menjabat menteri atau menko di Kabinet Jilid II lebih banyak ketimbang di Kabinet Jilid I. Mengawali pemerintahan periode keduanya, SBY mengambil 19 orang parpol, 2 eks perwira tinggi TNI, dan 13 orang non-parpol pada 2009. Setahun kemudian, Dipo Alam dilantik sebagai Sekretaris Kabinet dan menambah orang non-parpol menjadi 14 orang.

Lalu, sejak 2011 hingga akhir masa jabatannya, SBY mengubah komposisi kabinetnya menjadi 18 orang non-parpol, 1 mantan perwira tinggi TNI, dan 16 orang non-parpol.

Menurut Slater, di periode keduanya, SBY cenderung bermain victory daripada reciprocity. PDIP, lagi-lagi, berada di luar pemerintahan. Ia ditemani Gerindra, partainya Prabowo, dan Hanura, partainya Wiranto.

Panas-Dingin Jokowi dan Kabinetnya

Ketika Jokowi mengumumkan susunan "Kabinet Kerja"-nya pada Oktober 2014, muncul banyak harapan sebab dia mengambil 19 orang non parpol jadi menteri dan menko. Ini adalah jumlah terbanyak orang non-parpol menduduki jabatan di kabinet dibanding dua kabinet yang pernah disusun SBY.

Dikotomi antara koalisi pendukung pemerintah dan oposisi pun menajam. Jokowi cenderung bermain victory alias tidak mengajak koalisi oposisi masuk dalam kabinetnya. Memang wapresnya, Jusuf Kalla, merupakan tokoh Golkar dan menteri agamanya, Lukman Hakim Saifuddin, ialah tokoh PPP. Tetapi, Golkar dan PPP belum menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Jokowi. Dua parpol itu, bersama Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta, malah melancarkan berbagai manuver di DPR yang merugikan koalisi parpol pendukung Jokowi.

Melihat perkembangan yang terjadi selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, lewat makalah berjudul "Jokowi's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics" (2015), peneliti politik Burhanuddin Muhtadi bahkan sempat menyebut, "Bukti-bukti menyatakan sistem kartel yang mendefinisikan politik Indonesia sejak Reformasi akhirnya mati."

Namun, harapan yang semula terbangun runtuh jua ketika memasuki tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Sejak Pilpres 2014, Golkar dan PPP diterpa prahara dualisme kepemimpinan. Sejumlah faksi mendukung Jokowi-JK, sedangkan lainnya mendukung Prabowo-Hatta.

Adanya konflik internal parpol mendorong Jokowi menggunakan kewenangan eksekutif yang belum pernah digunakan presiden Indonesia sejak kasus dualisme kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia pada 1996: kekuasaan untuk mengakui faksi mana yang sah mewakili parpol. Pemerintah mendukung faksi yang memberikan jaminan bahwa mereka akan mendukung Jokowi, meski faksi yang diakui melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM ialah faksi sebaliknya.

Segala kekisruhan di Golkar dan PPP pun diselesaikan lewat semacam kongres luar biasa untuk memilih ketua umum baru. Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, sedangkan Romahurmuziy didapuk sebagai Ketua Umum PPP. Setelah itu, Golkar dan PPP keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Menikmati Hasil Intervensi

Jabatan Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama tidak diotak-atik Jokowi hingga sekarang. Luhut Binsar Panjaitan, tokoh senior Golkar, didapuk sebagai Menkopolhukam pada 2015. Pada Juli 2016, Presiden Jokowi merombak kabinetnya dengan menjadikan Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya. Pada waktu bersamaan, tokoh Golkar lainnya, Airlangga Hartarto, dilantik sebagai Menteri Perindustrian dan politikus PAN Asman Abnur dijadikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Dengan perombakan kabinet yang ditunggu-tunggu pada Juli 2016, Jokowi bergeser dari bermain victory murni ke permainan campuran antara reciprocity untuk memutuskan siapa yang masuk dan victory untuk menentukan untuk siapa mendapatkan apa," sebut Slater dalam makalahnya.

Sejak perombakan itu hingga sekarang, Jokowi-JK tetap menjaga supaya 18 atau 19 pos menteri dan menko dijabat orang-orang non-parpol. Sedangkan 15 atau 16 pos lainnya dijabat orang parpol.

Menuju Pilpres 2019, Prabowo tampak lebih dulu memainkan isu bahwa pihaknya bakal mengutamakan profesionalisme ketimbang bagi-bagi jatah kursi menteri kepada parpol—isu yang juga sempat dijanjikan Jokowi dan kemudian gagal. Prabowo dan para pengikutnya mesti ingat bahwa dari pilpres ke pilpres, selalu ada parpol yang bermain dua kaki dan berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang berkuasa.

Editor: Ivan Aulia Ahsan